具体描述

编辑推荐

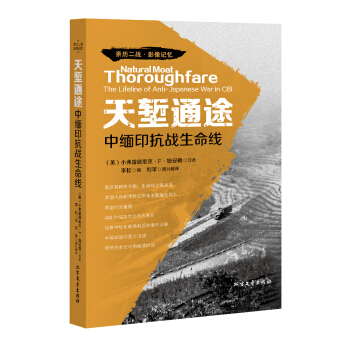

莫愁前路有天堑,生命线上通途连

美国大兵倾情回忆那条承载着无数人

希望的交通线

400余幅首次公布的照片

还原中缅印战场背后的艰辛历程

中英双语的图片说明

带给您多元化的阅读体验

内容简介

《天堑通途:中缅印抗战生命线》以400余幅中缅印战区高清照片为主,包括首次问题的关于中缅印战场彩色照片的拍摄者美国军官小弗里德里克·施安勒的口述历史,介绍了利多公路、滇缅公路、驼峰航线等二战重要的交通生命线的修筑过程,以及在战争中的价值和地位。对于了解二战期间的相关历史有着重要的史料价值。

同时,《天堑通途:中缅印抗战生命线》除记录了二战中众多重要生命线的修筑过程外,更重要的是记录了当时参与战争的军民生活实景,记录了战争的残酷与军民抗战的精神面貌。这些内容不但首次问世,而且具有极强的可读性,对于那段历史我们会从这本书中感受到更多的真实可感的信息。很多照片资料都是国家保护文物,可见资料的珍贵价值及历史意义。

作者简介

小弗雷德时克·F·施安勒,是麻省理工学院1939届的毕业生,曾经获得电气工程的本科和硕士学位,并加入了预备军官训练营。他毕业后在美国海军武器实验室工作,直至1942年应征入伍。之后他在印度驻军一年,在工兵部队任军官,协助美军训练中国远征军。1945年,他被派往滇缅公路,负责军用物资运输。抗战胜利之后,赴上海承担美军后勤工作。1946年,他以上校军衔光荣退伍。书中的这些彩色照片都是施安勒在中缅印期间,用柯达35型相机与柯达彩色反转胶片拍摄的。

李松,武汉大学文学院副教授。曾在哈佛大学任访问学者。发表学术论文百余篇,出版专著十余部。

刘苹,中南民族大学外语学院副教授。曾在哈佛大学从事访问研究。发表学术论文二十余篇,主持教育部与省级多项科研课题。

内页插图

精彩书评

★一个巧合,今年6月17日,正当我肃立怒江之畔的滇缅公路惠通桥遗址之际,得知这本《天堑通途:中缅印抗战生命线》即将出版。30年前,我撰写萧乾先生传记时,读他在1939年滇缅路采访归来发表的特写《血肉筑成的滇缅路》,一直期待能够站在被誉为“伟大工程”的这条公路上。76年后,终于有了这本详尽而全面呈现“抗战生命线”的影像志,将滇缅公路、史迪威公路、驼峰航线的历史现场予以呈现。这是构成历史的原料,也是以特殊的方式,缅怀有名或无名的抗战捐躯者,因有他们,天堑才变为通途!

——著名作家、《人民日报》资深记者李辉

★伟大的中国抗日战争胜利70周年之际,出版这本书有特殊的意义。亲历中缅印三国联合抗击日本侵略军的美国大兵口述中缅印战场交通线的修建经过。李松教授收集整理400余幅中缅印战场的照片,再现了那残酷壮烈的真实图景,成为不可替代的历史印记。重温这段历史,我们将永远记住曾经的付出,永远记住中国作出的伟大牺牲。让我们虔诚地祈望恒久的世界和平。

——著名翻译家、“翻译文化终身成就奖”获得者屠岸

目录

总序

前言

利多公路概况

印度物资转运

修筑利多公路

利多公路通车

利多公路行军

利多公路的军运

利多公路的桥梁

利多公路的机场

航拍利多公路

滇缅公路概况

修筑滇缅公路

滇缅公路的桥梁

滇缅公路通车

滇缅公路的军运

滇缅公路民众

滇缅公路风光

昆明通讯基地

昆明城乡风光

二十四拐

驼峰航线概况

物资转运

飞越驼峰

空投物资

抵达中国

附录:小弗雷德里克·F·施安勒简传

参考文献

后记

前言/序言

总序人们通常很熟悉抗日战争中正面战场和敌后战场的文字资料,但是对于正面战场中许多被埋没的历史图片则知之不多,“亲历二战·影像记忆”丛书试图以大量现场图片和亲历者的文字,展现真实的抗战史实。

一、照片的来源

本丛书以照片整理、展示为主,其来源主要包括如下三个方面:第一,美军私人拍摄的照片。这些美军士兵出于个人摄影的兴趣,用彩色胶卷记录了抗战时期各国军民的生活和风土人情。尤其值得注意的是,首次披露了大量高清的珍贵彩照。这些照片主要出自两位美国军人小弗雷德里克·F·施安勒(Frederick F. Schaller Jr.)与约瑟夫·德 (Joe Day)之手。他们使用当时十分先进的柯达相机和彩色胶片,在印度、缅甸、中国等地拍摄了大量战争与生活照片,现在这些作品经过扫描、编撰,首次面世。施安勒与约瑟夫·德两位军人并非专业的新闻记者,也许正因为如此,才可以避免一些专业的惯性思维;他们也并非战地记者,只是以摄影爱好者猎奇涉趣的眼光打量一个个陌生而神秘的国度,一段段艰辛、苦难与死亡的征程。因而,这些照片体现了普通个体视野中的战争记忆,不加雕饰,朴实自然;真实客观,活泼生动。目前国内已经出版的同类二战图文书中,有飞虎队队员艾伦·拉森和战友威廉·迪柏在1945年8月6日—10月5日期间,用柯达相机拍摄的抗战胜利前后昆明、重庆、成都、杭州、上海等地的历史镜头。拍摄者艾伦·拉森曾经参加过美国陆军航空队,接受过航空照相测量技术的专业训练,并被分配到第三十五照相勘测中队,该部队后来被派遣到中国昆明,并入陈纳德将军领导的第十四航空队(原飞虎队)。拉森被调遣到第二十一照相勘测中队,并随部队迁往成都、重庆、杭州和上海。相对而言,拉森和迪柏的作品范围比较狭窄,数量也比较少。

其他拍摄了大量照片的是,温斯顿·维军士(Sgt Winston Way),他曾是H & S公司第九三○航空工程兵团的供水主管;弗兰克·维尔利(Frank Vierling),曾经负责军队通讯工作,是一个业余摄影家;罗伯特·科葛(Robert Keagle),他拍摄了美军从印度回国的照片。

第二,美军照相部队拍摄的照片。二战期间,美军已经开始将彩色胶片和胶卷运用于军事测绘、战地侦察和战役记录,例如,美军第一六四照相部队留下了海量的战场照片。本丛书展示了美军第一六四摄影队成员小丹尼尔·诺瓦克(Daniel Novak, Jr.)拍摄的大量作品。詹姆士·米尔福特·佐斯(Milford Zornes)被任命为中缅印战区的战争艺术家,在将近三年的时间里,除了拍摄大量战区照片,他还用油画记录了中国、缅甸和印度的很多地方。弗兰克·邦德(Frank Bond)在驻印度和缅甸的陆军航空部队第四十摄影侦察中队服役。邦德非常擅长冲洗胶卷,他冲洗的航空摄影照片给盟军提供了进军缅甸中部所必需的情报。在当时高质量的相机和胶卷数量非常有限的情况下,邦德的照片成了生动的、高质量的历史记录方式。

第三,英美记者所拍摄的照片。这些记者主要是《生活》《时代》《国家地理》、YANK、CBI Round Up等媒体特派的。例如,1940年英国人弗兰克·奥特姆(Frank Outram)和费因(G. E. Fane)试图“以自己个人的亲身经历来验证中国人宣布的他们正在建设一条‘全天候’的公路”,他们在美国《国家地理》杂志发表了《滇缅公路,中国的后门》一文,叙述了从缅甸出发,沿着滇缅公路行进所经历的艰难险阻。随行的记者弗兰克·奥特姆拍摄了滇缅公路的大量照片,这些照片的题材与对象具有典型性,可惜大部分是黑白的,美国著名的《生活》《时代》《国家地理》等杂志刊登的图片也大多是黑白照,照片效果不及彩照。

二、亲历者的文字

本丛书秉持回到历史现场,让亲历者自己说话的原则,因而文字部分主要选自当事人的叙述,既有领袖、将军,也有普通战士和底层百姓。例如,军中人士有孙克刚、丁涤勋、王伯惠、邱维达、刘措宜、陈应庄、杜聿明、郭汝瑰、魏鸿祥、史文召、史迪威、今井武夫、冈村宁次等人。普通百姓有湖南芷江的姚本才、向晶如、李高木、张二毛等人。让亲历者说话,读者可以体验到当时原汁原味的历史气息;不同的叙述立场和观点,以及歧见迭出的细节,可以使历史保留多义性的声部。宏大的历史事件与进程,往往通过伟人和英雄的话语平台得以发布,如草芥般默默无闻的普通个人的存在,其实也应该受到重视,或者说,从个体生命去透视大历史,往往可以使历史存在更加亲切可感,具有人性的温情。

三、图文参照的历史叙述

文字传达的信息,需要读者对文字这一媒介工具展开理解、想象等理性的概念思维活动,而用镜头来记录战争的过程和形态,相对于单纯的文字记录来说,它具有视觉的直观性、形象性和冲击力。照片作为视觉印象,是一种全息式的传达方式,具有深刻的表现力和多种解读的可能性。人们通过画面感知,可以结合个人的知识和体验进行丰富的理解。照片中的内容,渗透着拍摄者个人的体验和情感,以及许多无法清晰言表的氛围、韵味和现场感。本丛书的图像叙事,大体是按照历史过程来编排和组织的。通过确定的叙事线索以及具体的物象之间的先后顺序,构建一个多维的意义空间。这种图像式的记录方式具有超强的记忆留存能力,保留了语境的鲜活性与原生态,更朴实,更直接,更有质感。本丛书的照片具有很强的历史厚重感与纪实性,为今天的人们了解战时中缅印各国的真实原貌,提供了极其珍贵的历史影像资料,值得珍藏。

镜头叙事的秘密在于蒙太奇的表达效果。镜头的蒙太奇组接方式不仅仅是图像之间的叙事,还有气氛、动作、空间、色彩、语境等等的关联方式。透过镜头来观察、记录战场历史,可以丰富人们观察与解读事物的角度。本丛书的照片并不像有些图文书偏重趣味性、情节性、戏剧性或者矛盾冲突等娱乐价值和观赏价值。重点不在于观赏性与刺激性,而在于直面并呈现真实的事实本身。毕竟照片是对历史的复现,无论读者是否愿意接受,一段历史曾经以它特有的方式客观地发生过,它一直存在,也将永远存在,无论人们是否在意。后人可以从不同角度、方法和路径去接近它,尽可能地还原历史本身,了解这场战争的原初形态、人们的战争心理与生存方式。

图像的感性和文字的理性,可以带来历史叙述的真切与深刻,二者形成一种必要的互补。有些意义文字表达不了,而有些意义图像的表意能力有限。图像在某一个偶然的瞬间定格了、完成了,但它所蕴涵的意义延续在镜头的空间之外,实现在读者的会意之中。如果没有文字的表达,图像背后事件的意义、人物的情感、拍摄者的寄托,则会晦暗不明。文字则能够对这些隐含的内容给予显性的豁亮,让读者的理解更加准确而深刻。

历史是一条河流,人们对于历史的叙述处于一种永远没有完成,也无法完成的状态。作为本丛书的叙述者,希望这段历史因为读者的参与而不断产生新的意义。毕竟,历史最好的保存方式不是在纸上,而是在心上。历史是一个无法穷尽的谜题,不断从事实、情感的角度去感受、理解新的对象,是人类探索的动力和乐趣。二战这一道谜题,期待读者去发现,去理解,去思考人类应该如何和平相处、合作发展的真理。

用户评价

我必须承认,这本书的结构安排和行文节奏处理得非常高明。它没有采用那种平铺直叙的流水账式记述,而是巧妙地穿插着不同时间和地点的片段,像一张精密编织的网,将复杂的历史脉络清晰地展现出来。这种非线性叙事的手法,极大地增强了阅读的沉浸感和悬念感。每一次章节的转换,都仿佛是拉近了与历史真相的距离,让人迫不及待地想知道下一块拼图会是什么。特别是对关键历史节点的处理,那种蓄势待发又恰到好处的爆发力,显示出作者极强的叙事掌控力。它成功地将学术的严谨性与文学的感染力完美融合,使得即便是对这段历史不太熟悉的人,也能轻松地跟随作者的思路进入那个波澜壮阔的时代。

评分这本书最吸引我的地方,在于它所展现出的那种独特的历史地理观。它将地理环境的险峻与军事战略的制定紧密地联系在一起,让人明白,在那样的特殊地势下,每一次行动的背后都蕴含着对地形的深刻理解和对后勤极限的挑战。作者笔下的山脉、河流不再是冰冷的自然景观,而是成为了决定胜负的关键角色。这种将地理学与战史研究相结合的深度,极大地拓宽了我对战争理解的维度。读完之后,我仿佛能清晰地看到那些运输队在崎岖山路上跋涉的艰难身影,能体会到补给线维持的复杂性。这种“以地理观史”的视角,为理解那段时期中国战场的特殊性提供了极其宝贵的洞察。

评分从情感层面上来说,这本书带给我的冲击是深远的。它没有回避战争的残酷,却也没有让绝望吞噬一切。作者的文字中流淌着一种克制的、但又极其真挚的悲悯情怀。特别是在描述那些为理想和国家默默奉献的人时,笔触饱含敬意,却绝不煽情做作。这种恰到好处的情感拿捏,让读者在为逝者哀悼的同时,也能被他们身上所体现出的责任感和使命感所激励。它让我反思了“牺牲”的真正含义——那不是口号,而是无数个痛苦且无可奈何的选择汇聚成的集体意志。读完合上书本的那一刻,心中涌起的是一种复杂的、难以言喻的沉重与敬佩交织的情绪。

评分这部作品的叙事视角如同置身于那段烽火连天的岁月,让我真切地感受到了历史的厚重与人物命运的跌宕。作者在描绘宏大战争背景的同时,并没有忽略那些在历史洪流中挣扎的个体。读完后,脑海中浮现的画面不是简单的地图和战线,而是无数鲜活的面孔和他们所做出的艰难抉择。尤其是对于那些鲜为人知的后勤保障工作的细致刻画,让人不禁为之动容。那种深入骨髓的疲惫、在物资匮乏中展现出的惊人创造力,以及面对死亡时的无畏,都通过细腻的笔触活灵活现地呈现出来。这不仅仅是一部历史记录,更是一曲关于人类坚韧不拔精神的赞歌,让人在感叹历史变迁的同时,也对人性中的光辉有了更深刻的理解。

评分这本书的资料搜集工作无疑是令人敬佩的。它不仅仅依赖于已有的官方史料,似乎还挖掘了许多鲜为人知的档案、口述回忆,甚至是跨国界的文献。这种多源头的交叉印证,使得叙事的基础异常扎实,几乎每一段陈述都掷地有声,充满了可信度。更难能可贵的是,作者能够将这些庞杂的史料,经过提炼和消化后,用一种极为流畅且富有逻辑性的方式重新组织起来,避免了史料堆砌的弊病。它提供了一个极为全面的框架,让读者得以一窥当年国际合作与冲突背景下,那条生命线维持的复杂性和艰巨性。这种扎实的研究功底,使得这本书的价值远远超出了普通通俗读物的范畴,具备了相当重要的史学参考意义。

评分书中自然的感觉舒服多了

评分喜欢这段历史所以买了,还不错,就是送货慢

评分很喜欢,下次还在这里购买

评分抗战真的是依靠这个公路才可以维持物资的供应。

评分很喜欢,下次还在这里购买

评分喜欢这段历史所以买了,还不错,就是送货慢

评分快的给力支持。

评分京东比较可靠的,一直在京东商城网购,很满意,所以经常这里消费。希望京东坚持正品,坚持品质。

评分书中自然的感觉舒服多了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![历史表现中的意义、真理和指称 [Meaning, Truth, and Reference] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11835252/566a9ce5N8f5ce39f.jpg)

![考古发现全档案(修订版) [Archaeological Discoveries] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12025904/57d7c7f0N1d293562.jpg)