具体描述

编辑推荐

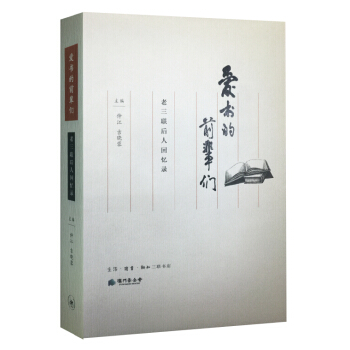

三联书店集合了现当代中国众多优秀的知识分子,在思想界和文化界影响深远,从战争烽火时期到和平建设时期,老一辈三联人为中国的革命出版事业无私奋斗、默默奉献,做出了巨大贡献。这本《爱书的前辈们》是老三联的后人们回忆前辈们的纪念文集,它展现了一批前辈出版人的风采和革命精神,其中既包括书店的缔造者邹韬奋等,也有李公朴、杜重远、朱枫等为民族独立解放和进步文化事业牺牲生命的烈士,他们倡导的三联精神和三联文化,一直引领着社会文化思潮,树立了文化风向标。这本纪念文集,从不同侧面讲述了这群老三联人鲜为人知的故事。不少晚辈视角的生动记录,是首次公之于世。内容简介

《爱书的前辈们》为三联老一代前辈的后文回忆父辈在三联工作的经历的作品,以每位老三联人的子女或孙辈的角度,讲述老三联人的故事,其中包括邹韬奋、胡愈之、李公朴、艾思奇、茅盾、孙冶方、胡绳、高士奇、范用、陈原等文化界和一般读者非常熟悉的文化名人。除文字讲述外,书中还附了上述老三联人在三联工作的珍贵照片,有很大有资料价值。目录

序:三联的文化烙印/仲秋元序/吴志良

邹韬奋 在追寻中沉浸/厚仁

茅 盾 父亲写回忆录/韦韬

胡愈之 沁入成长足迹的亲情/胡序威

杜重远 重撑火炬.勇往前行/杜毅杜颖

李公朴 留长胡须的民主斗士/张国男

柳 浞 是什么给了我塑造邹韬奋的力量/柳健

张仲实 四年相知一生结缘/张复

何步云 老三联的印刷匠/何其康

徐伯昕 出版家没有出版的一本“书”/徐虹

高士其 奔腾不息的生命激流/高志其

朱 枫 “新知”红枫/朱晓枫

郑易里 三山半落青天外/郑珑

邵荃麟 “团结就是力量!”/邵济安

金仲华 镜头定格在抗战/金立勤

郑效洵 北大旁听生的一段难忘编译生涯/郑明

孙冶方 无法忘却的日子/李昭

黄洛峰“黄老板”的双肩/黄燕生

艾思奇 听奶奶讲爷爷的故事/李洌

徐雪寒 对一位“逐火者”的追忆/徐淮

戈宝权 翻译家爸爸的家庭剪影/戈小丽

袁信之 书缘·情缘·店缘/袁仄

徐律斯 人已故去钱江潮正涌/徐光

沈静芷 难忘纯真岁月/沈建林

汤季宏 心中那盏不灭的“神灯”/汤小辛

周巍峙 “上起刺刀来”/周七月

王仿子 父亲晚年的痴迷/王石丰

曹辛之 一本相册折射的历史印迹/曹吉冈

胡 绳 与老三联后人谈胡绳/胡伊朗

陈 原 寄往天国的信/陈淮

倪子明 默默耕耘的总编辑/倪小钢

吉少甫 人生谢幕之前/吉晓蓉吉重安

陈敏之 读家书,忆老父/陈小嫣

曹健飞 理想·创意·亲情·执着/曹蕾

仲秋元 父母就是典型的三联人/仲江

刘大明 走南闯北的三联人/李筠

王仰晨 爸爸是扇门/王小平

濮光达 田间送书十八年/濮春燕

马仲扬 我与父辈没有代沟/马小冈

戴文葆 与父亲的三次离别/杨进

范 用 出版工作之外的父亲/范又

蓝 真 踏遍青山人未老/蓝列格

附 录 生活、读书、新知与三联书店烈士及牺牲、殉职人员名单

(部分)(1936-1952)

编后记

精彩书摘

《爱书的前辈们》:父亲萌发写回忆录的念头,是在“文革”前期;而动笔时,“文革”临近结束,已届84岁。说起来,提笔与搁笔都和史无前例的这场“革”文化“命”的浩劫不无关系。

“文革”中,父亲不写捧场文章,却写着另一种“文章”——外调材料,而且十分认真地写。自1967年7月到1969年7月的两年,父亲共接待了130多批外调人员,调查对象主要是二三十年代父亲的熟人。由于上海把三联书店打成了“反革命黑店”,所以涉及了胡愈之、金仲华、张仲实等一批文化出版界知名人士。因为这些调查关系到一个同志的政治生命,长期以来谨言慎行的父亲更加谨慎,他不放心外调人员的记录,总是提出自己来写书面证明材料。他字斟句酌地写,有的材料甚至写了两三天。

他的日记中对“文革”不着一笔。我想,也许这就是父亲对“文革”的态度:我怀疑,我不理解,我需要观察,所以我沉默。然而,他却在日记中记了每次来外调的详情:外调人员的姓名、性别,持哪个单位的介绍信,调查的问题,谈话的时间……一一记录在案。他是防备万一有人篡改他写的证明材料而加害被调查的对象时,他能有据可查。在日记中父亲有时相当详细地记载了调查的内容,这多半是对一些年代久远的历史片段的回忆。有时,外调的是父亲关心的事,他就分外地热心,如有一次从外调人员那儿得知,杀害杜重远的凶手已在东北被抓获,父亲就特别兴奋。那天听说是来调查杜重远被害经过的,父亲虽前一天煤气中毒,头晕腿软,仍坚持下楼接待来访者。

显然,这些历史往事的调查,打开了父亲脑海中尘封已久的记忆闸门。

自从父亲于1973年秋重新在报纸上“亮相”之后,就有老编辑动员他写回忆录。1974年父亲准备续写《霜叶红似二月花》时,我们便提出,是否先写回忆录,被父亲否定了。他认为,写回忆录单凭记忆是不够的,需要查阅过去的报刊,来印证、补充或纠正自己的回忆。“文革”尚在进行中,做这些事情现在根本不可能办到。1974年11月,《霜叶红似二月花》的续写,因迁居交道口新居而停顿了。不久,又有人向我们建议动员父亲写回忆录,父亲仍未同意。他认为在毛主席批评了“四人帮”之后,国内形势将会越来越好,完全可以等到图书馆彻底开放,能查阅资料的时候再来写。

可是等到1975年底到1976年初,形势又骤然恶化。周总理逝世了,邓小平第二次被打倒,全国人民又一次陷于绝望之中。一天,父亲把我们叫到身边说:“现在,我打算开始写回忆录!”我们不解其意,因为当时更不具备写回忆录的客观条件。父亲解释说:“按目前的政治局面,‘文化大革命’不知还要拖到何年何月,去年看到的希望,又渺茫了,我怕等不到这伙人下台的那一天了。所以,我考虑现在就把回忆录写出来,即使是不完整的,也好留下一个历史的见证。你们把它保存好,等到将来再公之于世。你们不是有台录音机吗?这次我想采取口述录音的办法,根据录音整理成文字。”那时,除了样板戏,一切文化娱乐活动都被禁止,我们和孩子们都爱好音乐,便从寄售店买了一台旧的盘式录音机,录了一些西方的古典音乐,在家悄悄欣赏。我表示,口述录音是个好办法,比自己写省力多了,不过为保险起见,录音与笔记可同步进行。这样写作时就有两份材料,可以相互参照。父亲表示同意。

1976年3月24日,我们开始了第一次录音。父亲手持话筒,靠在卧榻上,我站在三屉桌前操纵录音机,小曼和孙女小钢在一旁做记录。父亲打算从他早年鲜为人知的政治斗争生活开始叙述,第一次至第四次录音便是从1919年父亲结识陈独秀开始,叙述到1927年的大革命失败。父亲的这些经历,对我来说已很新鲜,小曼和小钢更是闻所未闻,我们听得十分兴奋。

……

前言/序言

用户评价

从书名《爱书的前辈们》开始,我就被它勾起了一丝怀旧的情绪,仿佛能闻到纸张泛黄的陈年书香。我一直认为,真正的阅读体验,不单单是文字的堆砌,更是与前人思想的深度对话。这本书,从名字上就传递出一种温厚和传承的意味,我期待它能引领我走进那些曾经为书痴狂、为知识燃烧的灵魂的世界。我脑海中浮现出许多文坛巨匠的身影,他们如何在寂静的深夜,与书籍为伴,与思想共舞,甚至在时代的洪流中,依旧能守护心中那片纯粹的阅读净土。这本书或许能为我们这些后辈提供一面镜子,让我们窥见那份对知识的虔诚,对文字的热爱,以及在阅读中获得的宁静与力量。我渴望在字里行间,感受到那些前辈们阅读时的专注与投入,体味他们因书中某个观点而豁然开朗的喜悦,或是为书中某个悲剧而潸然泪下的感动。这种纯粹的、不掺杂功利性的热爱,在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,显得尤为珍贵。这本书,不仅仅是关于“爱书”这个行为本身,更是一种生活态度,一种精神寄托,一种对生命深度探索的邀约。我期待它能让我重新审视自己的阅读习惯,发现被忽略的角落,重新点燃沉寂已久的阅读热情。

评分《爱书的前辈们》这个名字,自带一种温润的光泽,仿佛一件陈年的老物件,散发着时间的醇厚。我脑海里瞬间涌现出许多与“爱书”相关的意象:堆满书架的书房,指尖拂过书页的触感,以及沉浸在书本世界里那份宁静而充实的满足感。我坚信,这本书绝非仅仅是记录某些人物的生平事迹,而是要通过他们的视角,去展现一种对阅读近乎虔诚的热情。我期待,作者能够细腻地描绘出这些“前辈们”在阅读过程中的每一个细微之处。比如,他们是如何对待每一本书的?是珍爱有加,还是随性翻阅?他们又是如何从阅读中汲取养分,并将之融入自己的生活和创作的?我非常好奇,在他们的时代,阅读扮演着怎样的角色?它是否是他们抵御孤独的良药,是他们寻求精神慰藉的港湾,还是他们拓展视野、认识世界的唯一途径?这本书,在我看来,更像是一份来自过去的邀请函,邀请我们走进那些曾经被书籍点亮过的生命,去感受那份纯粹的热爱,去汲取那份跨越时空的智慧,从而在如今这个浮躁的时代,找到一片可以安放灵魂的净土。

评分《爱书的前辈们》,光是听这个名字,就让人感受到一种古朴而悠远的韵味,仿佛能闻到书页陈年的香气,听到老式留声机里传来的低语。我非常好奇,这本书会如何描绘那些真正将阅读视为生命一部分的前辈们。我期待的,不仅仅是他们读了什么书,更是他们“如何”读书,以及读书如何塑造了他们的生命。我设想,书中或许会穿插许多生动的故事,讲述他们在某个深夜,因为一本书而辗转反侧,或是因为某个观点而茅塞顿开的瞬间。或许,还会描绘出他们寻觅书籍、保护书籍的种种细节,那些充满仪式感的行为,本身就是一种对阅读的深情表达。我尤其感兴趣的是,在不同的人生阶段,在不同的时代背景下,这些前辈们与书的情缘是如何演变的。他们在书本中寻找了什么?是慰藉,是启发,是力量,还是与世界的连接?这本书,在我看来,更像是一份来自过去的馈赠,一份关于如何与书籍建立深刻连接的指南,它能让我们在快节奏的现代生活中,重新审视阅读的意义,找回那份沉静的心灵之旅。

评分光是书名《爱书的前辈们》就足以让我心生向往,我脑海中勾勒出一幅幅画面:古朴的书房,昏黄的灯光,以及那些身着长衫、神情专注的前辈,他们沉浸在书的世界里,仿佛与世隔绝。我期待这本书能够带领我走进他们的阅读生活,去感受那份对书籍的深情与敬畏。我猜想,这不会是一部简单的传记集合,而更像是作者一次深入的田野调查,甚至是与那些前辈们灵魂的对话。我好奇,在他们那个年代,书籍是怎样的存在?是稀世珍宝,还是触手可及的伴侣?他们又是如何与这些纸页上的文字结下不解之缘的?这本书或许能揭示出,在信息相对闭塞的过去,阅读是如何成为连接不同时代、不同思想的桥梁。我更期待,书中能通过前辈们的亲身经历,去展现阅读对一个人精神世界的塑造,以及它所能带来的深刻改变。这种关于“爱书”的叙述,绝不仅仅是关于一个爱好,而更像是一种对生活方式的诠释,一种对生命意义的追寻。它能让我们这些后辈,在喧嚣的尘世中,重新找回那份宁静,那份专注,以及那份因阅读而生的力量。

评分这本《爱书的前辈们》,顾名思义,让我对那些在文字世界里留下深刻印记的老一辈们充满了好奇。我猜想,这本书不会是枯燥的人物年表,也不会是堆砌如山的学术论文,而更像是一场跨越时空的私语,让我们得以窥探那些真正热爱书籍的人们,他们的阅读生活究竟是怎样的。想象一下,在没有互联网、没有电子设备的年代,他们如何寻觅心仪的书籍?那些泛黄的书页上,又是否留下了他们指尖的温度,或是一抹淡淡的墨痕?我期待书中能描绘出他们阅读时的场景,或许是炉火边,或许是雨窗前,亦或是某个僻静的书房里,他们是如何沉浸在书海中,与书中人物一同喜怒哀乐,与作者一同进行思想的碰撞。更重要的是,我希望这本书能揭示他们“爱书”背后的深层动因。究竟是什么样的力量,让他们如此执着于阅读?是对知识的无限渴求,是对未知世界的好奇,还是对人生真谛的探寻?我想,这本书不仅仅是对前辈们的致敬,更是对我们现代人的一种提醒,让我们反思在忙碌的生活中,是否正在逐渐失去那份纯粹的阅读乐趣,是否正在被 superficial 的信息所裹挟,而忽略了那些能够滋养灵魂的深刻思考。

评分非常棒!!非常不错!!

评分三联子女们谈前辈爱书的

评分看完再评,………………………………

评分看完再评,………………………………

评分三联子女们谈前辈爱书的

评分非常棒!!非常不错!!

评分历史!

评分看完再评,………………………………

评分历史!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![权力艺术:马基雅维利评传 [Machiavelli:oder Die Kunst der Macht] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11987472/579577ccN6e8a5d3b.jpg)

![毕加索传(1881-1906 卷一) [A Life Of Picasso] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12037245/5885d693Nbae89103.jpg)