具体描述

内容简介

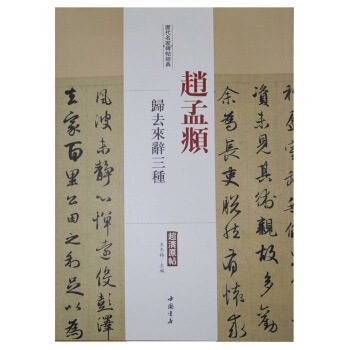

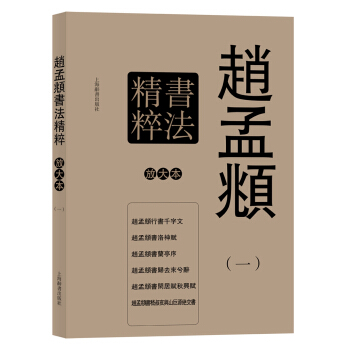

《赵体行书:最美唐诗》精选中国最美唐诗若干首,以书法大家赵孟頫的得意之作《行书千字文》为范本,精选其中有代表性的字,集字成句,集句成篇,实为行书和唐诗爱好者研习书法、欣赏唐诗的明智选择。内页插图

目录

相思渭川田家

九月九日忆山东兄弟

送元二使安西

将进酒

长干行(节选)

登金陵凤凰台

朝辞白帝城

送孟浩然之广陵

清平调词

望庐山瀑布

赠汪伦

黄鹤楼

八至

谢亭送别

江雪

秋夕

题乌江亭

清明

江南春

泊秦淮

夜雨寄北

锦瑟

咏菊

小松

金缕衣

陇西行

蜂

滁州西涧

枫桥夜泊

早春呈水部张十八员外

古风二首(其一)

古风二首(其二)

春晓

在狱咏蝉

易水送别

渡汉江

咏蝉

代悲白头翁(节选)

回乡偶书二首(其一)

咏柳

凉州词

凉州词

春江花月夜

走马川行奉送出师西征

白雪歌送武判官归京(节选)

题都城南庄

乌衣巷

秋词

望洞庭

竹枝词

暮江吟

问刘十九

中隐(节选)

芙蓉楼送辛渐

出塞

从军行

别董大

绝句

漫兴(其一)

漫兴(其二)

江南逢李龟年

赠花卿

江畔独步寻花

客至

饮中八仙歌

竹里馆

鹿柴

用户评价

我对自然科学一直保持着一种敬畏又疏离的状态,直到接触了《宇宙的秘密:从量子到暗物质》。这本书完全颠覆了我对科普读物的刻板印象。它不是那种浮于表面的奇闻轶事堆砌,而是一部充满探索精神和诗意表达的科学著作。作者的文字有着一种令人沉醉的节奏感,他把那些极其抽象和反直觉的物理学概念,比如波粒二象性、时间膨胀,用极其生动的类比和生活化的场景描绘出来。我记得有一段讲到黑洞视界的描述,作者用了“宇宙的单向高速公路”来比喻,一下子就让那种不可逆转的宿命感跃然纸上,连带着一种崇高的悲壮感也油然而生。这本书最吸引我的地方在于,它始终保持着一种对未知的谦卑。作者在介绍完当代物理学的辉煌成就后,总是会立刻转向那些尚未解决的难题——暗物质、暗能量的谜团,乃至“万有理论”的遥不可及。这种坦诚的姿态,让读者在获得知识的同时,也接受了科学探索的局限性与永恒性。它激发了我对宇宙的终极思考,不再仅仅是仰望星空的好奇,而是一种试图理解其运行法则的渴望。这本书阅读体验非常流畅,既满足了专业知识的渴求,又成功地将科学的浪漫主义精神传递给了非专业读者。

评分一直以来,我都觉得“管理学”这个词听起来过于冰冷和功利,直到我翻开了《组织文化重塑:在不确定性中锚定价值》。这本书的切入点极其独特,它没有过多纠缠于KPI、流程优化这类硬指标,而是聚焦于“人”与“意义”在现代企业中的作用。作者似乎是一位经验极其丰富的组织心理学家,他没有高高在上地布道,而是像一位经验丰富的向导,带领我们走入那些真实的企业案例。书中详尽分析了几个在全球化浪潮中经历巨大转型的跨国公司,着重剖析了他们是如何在面对市场剧变时,通过调整其深层的文化内核,最终实现凤凰涅槃的。我尤其对其中关于“心理安全感”的论述印象深刻。作者认为,真正的创新不是来自于自上而下的指令,而是源于员工敢于犯错、敢于提出异议的文化土壤。书中提出的那套“价值共振模型”,强调自上而下的愿景传达必须与自下而上的日常行为形成闭环,逻辑严谨,操作性极强。这本书的价值在于,它让我们看到了管理学超越工具理性的一面,它关乎人性、关乎信任、关乎一个群体共同的信念体系。读完后,我感觉自己对“领导力”的理解,从单纯的“管人”提升到了“塑造环境”的层面。

评分读完《西方哲学史新编》的厚厚一册,感觉脑子被彻底重塑了一遍,简直像经历了一场智力的马拉松。这本书的叙事方式非常高明,它没有采取那种枯燥的编年体罗列,而是将西方哲学的发展脉络,构建成了一部气势磅礴的“思想的史诗”。作者的笔力极为老辣,尤其是在处理古希腊哲学家们的思想交锋时,那种如舞台剧般错综复杂的逻辑冲突,被他描绘得惊心动魄。我尤其佩服他处理康德那段落的手法——将“三大批判”比喻成一座逻辑的“三部曲”,清晰地勾勒出其思想的内在张力与历史意义,那种抽丝剥茧的分析能力,让人不得不拍案叫绝。更重要的是,这本书的史观非常现代,它没有将那些古老的思想家供奉在神坛上,而是将他们置于具体的社会和历史情境中进行审视,探讨他们的理论是如何回应当时的时代困境的。例如,对于霍布斯国家理论的解读,作者没有停留在“人是狼”的表层,而是深入探讨了其背后的宗教改革和内战阴影。阅读过程中,我时不时会停下来,拿出笔记本,对照着书中的理论框架,重新梳理自己过去对某些概念的模糊理解,收效显著。这本书无疑是为那些想要真正理解西方思想基因的人准备的,它要求读者付出专注,但回报的知识密度和思维深度是极其丰厚的。

评分拿到这本《宋词的流变与审美》时,我心里是充满期待的。作为一个自诩对古典文学略有涉猎的爱好者,宋词对我一直有着难以言喻的魔力,那种婉约与豪放交织的美感,总能在不经意间触动心弦。这本书的装帧设计非常精美,纸张质感厚实,内页的排版也十分考究,看得出编辑团队在细节上是下足了功夫的。初读目录,便能感受到作者试图构建一个宏大而又细致的宋词研究体系的野心。尤其是一些章节的标题,如“风雅的诞生:北宋词坛的转型”、“苏辛之后:南宋词风的多元化探索”,让人立刻想一头扎进文字构建的世界里去。我特别欣赏作者在引言中提出的那个观点,即宋词的发展并非线性的,而是在特定历史背景下,文人审美趣味不断拉锯与重塑的结果。这种辩证的视角,比起那些老生常谈的流派划分,显然要深刻和耐人寻味得多。书中对周邦彦、姜夔等词人的分析,更是深入骨髓,并非简单罗列其代表作,而是剖析了他们各自独特的“词心”是如何在时代洪流中打磨成型的。比如,对于姜夔“以诗为词”的探索,作者不仅引用了大量文本佐证,还结合当时的音乐文化背景进行阐释,读来茅塞顿开,犹如亲历了一场穿越千年的艺术对话。这本书的学术深度和文字温度达到了一个奇妙的平衡点,让人在接受知识灌输的同时,也能感受到对那个时代艺术精神的深深共鸣。

评分初看《欧洲中世纪艺术史纲要》,我担心这是一部充斥着大量晦涩难懂的拉丁文术语和繁琐的教廷历史的学术工具书。然而,出乎意料的是,作者以一种近乎讲故事的叙事方式,将那个被很多人误解为“黑暗时代”的时段,描绘成了一幅色彩斑斓、充满生命力的精神画卷。这本书的视角非常新鲜,它没有把中世纪艺术仅仅看作是服务于宗教的附庸品,而是深入挖掘了其背后世俗生活、技术革新以及跨文化交流的复杂脉络。比如,书中对哥特式大教堂的结构分析,不再是单纯介绍飞扶壁和肋拱,而是将其视为一种“对光的渴望”和“对天国的物质化想象”的工程学体现,这种解读极具画面感和感染力。作者对拜占庭马赛克艺术的描述尤其精彩,那些闪耀的金色碎片,在他笔下仿佛拥有了自己的呼吸和温度,诉说着帝国最后的辉煌与坚守。通过这本书,我清晰地认识到,中世纪并非是古罗马与文艺复兴之间的断层,而是一个充满创造力、文化融合与深刻信仰体系构建的关键时期。它成功地打破了我原有的刻板印象,让我开始重新审视艺术史的连续性和复杂性。读完后,我迫不及待地想要去博物馆,用一种全新的目光去重新审视那些中世纪的藏品。

评分不错

评分不错

评分不错

评分不错

评分可以的,书是正版

评分不错

评分可以的,书是正版

评分可以的,书是正版

评分可以的,书是正版

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有