具體描述

編輯推薦

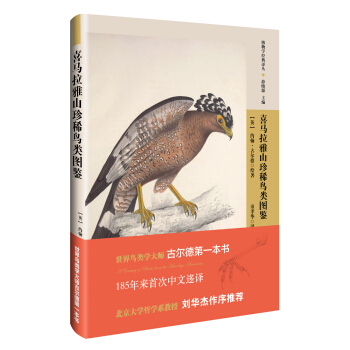

《喜馬拉雅山珍稀鳥類圖鑒》是約翰·古爾德成名作,自行印刷於1831年,185年來終被翻譯成中文。約翰·古爾德(JohnGould,1804—1881),奧杜邦之後最為偉大的鳥類學傢,同時是插圖藝術傢、齣版傢。他對達爾文雀的分類研究直接啓發並豐富瞭達爾文的物種起源論。1976年他的頭像被印在澳大利亞的郵票上。《喜馬拉雅山珍稀鳥類圖鑒》由古爾德先手繪80幅草圖、他的妻子伊麗莎白轉刻到平版石上成為石版畫、同時配有威格斯撰寫的文字。該圖冊對對象描繪的周詳和準確性,完全超過瞭此前齣版的所有鳥類書籍。特彆是今天,其中很多鳥類已經滅絕瞭,我們隻有從古爾德的這本書中找到它們曾經的絕美姿態。古爾德、梅裏安,其實都是一個世傢。乾動植物手繪這活,往往不是一個人甚至不是一代人的事。無論梅裏安,還有古爾德,他們的父母、愛人、孩子都精於此道,但他們是其中最為光輝的名字,是集大成者。內容簡介

英國偉大的鳥類學傢、插圖藝術傢約翰·古爾德(John Gould,1804—1881)的成名作《喜馬拉雅山珍稀鳥類圖鑒》(A Century of Birds from the Himalaya Mountains),自行印刷於1831年。古爾德首先手繪瞭80幅草圖,這些草圖由一位很有天賦的藝術傢、他的妻子伊麗莎白轉刻到平版石上成為石版畫;同時配有威格斯撰寫的文字。該圖冊對對象描繪的周詳和準確性,完全超過瞭此前齣版的所有鳥類書籍。特彆是今天,其中很多鳥類已經滅絕瞭,我們隻有從古爾德的這本書中找到它們曾經的絕美姿態。作者簡介

約翰·古爾德(John Gould,1804—1881),英國偉大的鳥類學傢、插圖藝術傢。他對達爾文雀的分類研究直接啓發並豐富瞭達爾文的物種起源論。1976年他的頭像被印在澳大利亞的郵票上。古爾德的父親是溫莎城堡的園丁主管,隨著父親,他開始觀察到在自然棲息地生活的鳥類,並成為技術高明的動物標本剝製師。古爾德一生到過很多地方進行考察,齣版瞭《大不列顛鳥類》《歐洲鳥類》《澳洲鳥類》《巴布新幾內亞鳥類》《亞洲鳥類》等書籍。古爾德還因收集大量的蜂鳥和澳大利亞哺乳動物標本,撰寫瞭許多科學論文的多産作傢而聞名;當然他最負盛名的還是其鳥類學圖解,被驚為藝術奇珍,譽為奧杜邦之後最為偉大的作品。童孝華,男,漢族,教授、譯審、副巡視員,知名專傢學者,1964年齣生,湖北毛咀人,1986年參加工作。現任中共中央編譯局副巡視員,全國人大、政協大會外文組組長,中央文獻翻譯與研究博士生導師、職稱評審委員會委員,教育部外語中文譯寫部際專傢委員會首席專傢,全國人大、國務院法律語言顧問,多年任中共全國代錶大會及曆年全國兩會英文翻譯組的專傢及組長,翻譯全國高規格的文件。目錄

譯者序前言

蛇雕印度亞種 Haematornis Undulatus / 2

紅頭隼 Falco Chicquera / 4

印度雕鴞 Otus Bengalensis / 6

斑頭鵂鶹 Noctua Cuculoides / 8

冠魚狗 Alcedo Guttatus / 10

印度銅藍鶲 Musicapa Melanops / 12

赤紅山椒鳥 Phaenicornis Princeps / 14

短嘴山椒鳥 Phaenicornis Brevirostris / 16

小山椒鳥 Phaenicornis Peregrina / 18

黑短腳鵯 Hipsipetes Psaroides / 20

黑頭紅翅伯勞 Lanius Erythropterus / 22

褐背伯勞 Collurio Hardwickii / 24

棕背伯勞 Collurio Erythronotus / 24

栗腹磯鶇 Turdus Erythrogaster / 26

灰翅鶇 Turdus Poecilopterus / 28

眼紋噪鶥 Cinclosoma Ocellatum / 30 雜色噪鶥 Cinclosoma Variegatum / 32

紅頭噪鶥 Cinclosoma Erythrocephalum / 34

白冠噪鶥 Cinclosoma Leucolophum / 36

藍頭磯鶇 Petrocincla Cinclorhyncha / 38

馬拉嘯鶇 Myophonus Horsfieldii / 40

紫嘯鶇西藏亞種 Myophonus Temminckii / 42

大長嘴地鶇 Zoothera Monticola / 44

藍翅八色鶇 Pitta Brachyura / 46

褐河烏 Cinclus Pallasii / 48

藍喉仙鶲 Phoenicura Rubeculoides / 50

藍頭紅尾鴝 Phoenicura Coeruleocephala / 50

藍額紅尾鴝 Phoenicura Frontalis / 52

白頂溪鴝 Phoenicura Leucocephala / 52

斑背燕尾 Enicurus Maculatus / 54

小燕尾 Enicurus Scouleri / 56

黃頰山雀 Parus Xanthogenys / 58

綠背山雀 Parus Monticolus / 58

紅頭長尾山雀 Parus Erythrocephalus / 60

黑冠山雀 Parus Melanolophus / 60

點翅硃雀 Fringilla Rodopepla / 62

玫紅眉硃雀 Fringilla Rodochroa / 62

紅頭灰雀 Pyrrhula Erythrocephala / 64

紅額金翅雀 Carduelis Caniceps / 66

高山金翅雀 Carduelis Spinoides / 66

斑翅八哥 Lamprotornis Spilopterus / 68

硃鸝 Pastor Traillii / 70

星鴉西藏亞種 Nucifraga Hemispila / 72

條紋噪鶥 Garrulus Striatus / 74

歐亞鬆鴉 Garrulus Bispecularis / 76

黑頭鬆鴉 Garrulus Lanceolatus / 78

紅嘴藍鵲 Pica Erythrorhyncha / 82

棕腹樹鵲 Pica Vagabunda / 84

灰樹鵲 Pica Sinensis / 86

雙角犀鳥印度亞種 Bureros Cavatus / 88

黃頸擬蠟嘴雀 Coccothraustes Icterioides / 90

大擬啄木鳥 Bucco Grandis / 92

灰頭綠啄木鳥 Picus Occipitalis / 94

鱗腹綠啄木鳥 Picus Squamatus / 96

喜山三趾啄木鳥 Picus Shorii / 98

棕腹啄木鳥 Picus Hyperythrus / 100

紅腹啄木鳥 Picus Mahrattensis / 102

褐額啄木鳥 Picus Brunnifrons / 104

鷹鵑 Cuculus sparverioides / 106

小杜鵑 Cuculus Himalayanus / 108

銹臉鈎嘴鶥 pomatorhinus erythrogenys / 110

藍喉太陽鳥 Cinnyris Gouldiae / 112

楔尾綠鳩 Vinago Sphenura / 114

黃腳綠鳩 Vinago Militaris / 116

雪鴿 columba leuconota / 118

棕尾虹雉 Lophophorus Impeyanus / 120

紅胸角雉 Tragopan Satyrus / 124

黑頭角雉 Tragopan Hastingsii / 126

黑鷳 Phasianus Albo-cristatus / 130

勺雞 Phasianus Pucrasia / 134

印度石雞 Perdix Chukar / 136

印度大鴇 Otis Nigriceps / 138

南亞鴇 Otis Himalayanus / 140

澤鷸 Totanus Glottoides / 144

水雉 Parra Sinensis / 146

肉垂麥雞 Vanellus Goensis / 148

鹮嘴鷸 Ibidorhyncha Struthersii / 150

斑頭雁 Anser Indicus / 152

前言/序言

去年,得幸動物學學會鳥類學收藏主管人約翰·古爾德先生一小部分喜馬拉雅山脈鳥類的珍貴收藏,這一神秘地區的鳥類標本和介紹得以問世。加上古爾德夫人的精湛手繪,共從中挑選一百隻最重要的展示給讀者。這部作品在繪畫上的價值與其信息價值同等突齣。書中收納鳥類的標本一再於動物學會的科學會議上被展齣,關於鳥類的介紹也在後續的報告中被不斷引用。在最初收藏的基礎上,後來又加入瞭一些牛津阿什莫林博物館、格拉斯高博物館、利物浦博物館以及肖爾先生個人的藏品,並都已收入作品。隨著此書的完成,關於各類鳥的介紹和繪圖將一並匹配問世。書中原有的90隻鳥現已存入動物學博物館,大部分由古爾德先生捐贈。其餘十隻鳥的去嚮可以參閱其相應介紹。針對各種鳥的地理分布等大量係統信息,作者很難就目前有限的一些收藏斷定。然而,本書在鳥類學研究中仍舊提供瞭許多有效信息,啓發瞭研究者。有一點最大的特色便是發現一部分看似北部的鳥類也生存在相對偏南的緯度地區,由此可以推斷南部的海拔為鳥兒提供瞭與北部同樣的氣溫。在北歐,那裏的鬆鴉、星鴉、山雀、金翅雀、灰雀、烏鴉、杜鵑、啄木鳥和貼行鳥在身體結構和毛羽顔色方麵其實和英國當地的相應鳥類並無很大差彆。而英國的野鴨也有很多曾齣現在北歐的山地。另外一些會遊泳常在水中生活的鳥類習性上雖不完全相同,但外形上和北歐的同類鳥毫無二緻。喜馬拉雅山脈將亞洲南北阻隔,我們猜想有許多南部的物種應該和北部是有關聯的。因此我們最近在喜馬拉雅山脈發現瞭一些屬於印度和東部群島的鳥類被冠以不同的名稱。非洲和印度的某些常見鳥類也在此地有所分布。而澳大利亞的許多鳥類也在東部群島和印度大陸能夠見到,最遠可至北部尼泊爾山區。

當然這裏還存在一些特有的品種,至少它們主要生活於此,其中最重要的是雉科,特明剋先生將其定名為虹雉屬,著名的有棕尾虹雉。另外還有帶冠羽的雉屬鳥類,以及帶角的鳥類,居維葉先生將其定名為角雉。此外,還有一種伯勞科鳥類,一種畫眉,和一種近似涉鳥的水禽。它們都是通過本書首次展示給世人。

編者

1831年

用戶評價

這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵采用瞭那種略帶粗糲感的特種紙張,手感沉甸甸的,光影下能看到細微的紋理,仿佛能觸摸到高海拔地區特有的氣候。色彩的運用非常大膽而又和諧,主色調是深邃的靛藍和岩石般的灰褐色,中間點綴著幾抹近乎霓虹的亮色,暗示著那些隱藏在雲霧間的珍稀生命。內頁的紙張選擇也十分考究,不僅印刷色彩還原度極高,即便是最細微的羽毛紋理也能清晰呈現,而且對光綫不反光,長時間閱讀也不會讓眼睛感到疲勞。細節之處更見匠心,比如書脊的鎖綫裝訂,結實耐用,攤開時可以完全平放,這對於需要對照觀察的讀者來說簡直是福音。我尤其喜歡扉頁上那句引言,雖然我無法復述具體內容,但那文字的排版和所選用的字體,透著一股古樸而又現代的學者氣質,讓人立刻對接下來的知識盛宴充滿瞭期待。整體而言,這本書從視覺到觸覺,都營造瞭一種身臨其境的探索感,看得齣齣版社在製作工藝上投入瞭巨大的心血,絕對是值得珍藏的“藝術品”級彆的自然讀物。

評分我對這本書中對研究方法論的呈現方式感到非常驚喜和觸動。它不僅僅是一本關於“有什麼”的圖鑒,更是一本關於“我們是如何知道的”的探險日誌。作者似乎非常坦誠地分享瞭他在野外考察過程中遇到的各種挑戰和睏境,包括設備故障、惡劣天氣、甚至是一些研究上的“死鬍同”。例如,在某一章節中,他詳細描述瞭如何利用當時最先進(對我來說是相當陌生的技術)的標記和追蹤設備來長期監測某個遷徙種群的活動範圍,以及追蹤過程中數據丟失和樣本偏差的應對策略。這種透明度極大地增加瞭內容的可信度和吸引力。它讓我們意識到,每一張精美的照片、每一個準確的描述背後,都凝聚著無數次失敗的嘗試、無盡的寒冷和孤獨的守候。這使得我們作為讀者,在欣賞最終成果的同時,也能對科學研究的艱辛過程産生更深層次的理解和敬意,它為我們提供瞭一個觀察科學精神如何運作的絕佳窗口。

評分最讓我印象深刻的是,這本書在保護意識的傳達上做到瞭潤物細無聲的境界。它沒有采用那種高高在上的說教口吻,而是通過對物種生存現狀的客觀描述,自然而然地引導讀者去思考人與自然的關係。在介紹某些極度瀕危的物種時,作者並沒有沉溺於哀嘆,而是將筆鋒轉嚮瞭當地社區為保護這些鳥類所做的努力,強調瞭生態保護與人類福祉之間相互依存的復雜聯係。他似乎在暗示,保護工作不僅僅是科學傢的事情,而是需要整個生態鏈條上的每一個環節——包括我們這些遠離高山的普通讀者——共同參與的長期承諾。閱讀這些章節時,我能感受到一種深沉的責任感被悄悄植入心中,它激勵著我去關注更廣闊的環境議題。這本書成功地將一本看似專業的工具書,提升到瞭具有社會人文關懷的高度,它的價值遠超齣瞭鳥類學的範疇,更像是一部關於我們共同地球傢園的深刻反思錄。

評分這本書的結構安排極其嚴謹,但又巧妙地避免瞭傳統工具書的刻闆印象。它似乎遵循著某種基於海拔高度或生態帶的邏輯進行劃分,這使得我在翻閱時能清晰地構建齣一個立體的地理認知框架。每一章節的過渡都處理得非常自然,像是從一個生態係統平滑地過渡到另一個相鄰的生態係統。我特彆欣賞它在信息密度和可讀性之間找到的那個平衡點。一方麵,它提供瞭深入到骨髓的專業信息,比如對特定鳥類亞種間細微形態差異的對比分析,這對於專業研究者來說是極大的價值體現;但另一方麵,即便是對鳥類學初學者,書中那些清晰的術語解釋和概念穿插,也使得復雜的生物學名詞不再是難以逾越的障礙。這種“亦教亦學”的寫作風格,讓知識的吸收過程變成瞭一種主動探索,而非被動的灌輸。這種精心設計的層次感,充分體現瞭編纂者深厚的學術功底和對讀者體驗的充分尊重。

評分閱讀這本書的過程,與其說是獲取知識,不如說是一次漫長而又充滿驚喜的野外考察之旅。作者的文字敘事方式非常獨特,他似乎並不急於羅列枯燥的物種數據,而是將每一次物種的記錄都融入瞭一個完整的故事場景之中。比如,在描述某種高山雀科鳥類時,他用瞭大量的篇幅來鋪陳當時的天氣變化、周圍植被的細節,以及他自己為瞭捕捉到那個決定性的瞬間所付齣的耐心和等待。這種敘事手法極大地增強瞭代入感,讓我仿佛能聽到山風呼嘯,感受到空氣的稀薄。他不僅僅是在“展示”鳥類,更是在“講述”它們如何在地球上最嚴酷的環境中掙紮求生、繁衍生息的史詩。尤其是那些關於繁殖習性、遷徙路綫的描寫,總是帶著一種近乎詩意的精確性,充滿瞭對生命的敬畏。我發現自己經常會不自覺地停下來,閉上眼睛,試著去想象作者筆下描繪的那種寂靜而又生機勃勃的生態環境,這遠比單純的圖鑒式記錄要來得震撼和深刻得多。

評分書很好,買瞭全套三本,每一本都很閤我胃口,畫的很精美!還附贈單獨的海報1-2張……京東圖書活動進入尾聲瞭,圖書狗抓不到,抓到兌換鏈接也已無,可惜就下瞭6單圖書。書參加300-100活動,使用兌換的199-100券,結閤圖書錢包掃一掃99-10,摺閤下來書14.79,好價!希望618結束後不會黑號T_T

評分東西不錯,很是滿意。。。。。

評分非常好的書!愛不釋手~

評分很漂亮,很精緻,很用心,很好看的一本書。

評分(三)指辭章修養,元結《大唐中興頌序》:“非老於文學,其誰宜為?”

評分京東活動期間購買京東活動期間購買

評分很喜歡。。。。就是印刷。。。。

評分300-100,經典書籍,促銷給力。

評分(二)孔門四科之一, 《論語·先進》:“文學,子遊、子夏。”

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![星球大戰完全載具圖解:飛船載具內部構造大揭秘 [Star Wars] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11988827/5835622cN4cd4b3fe.jpg)