具体描述

内容简介

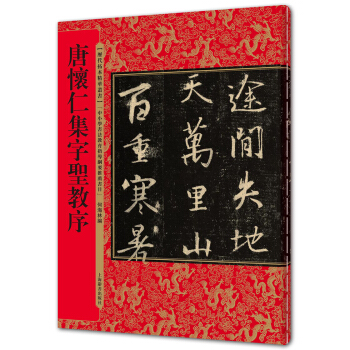

沈莹莹博士藏有昊小如先生(一九二二-二○一四)所书佛遗教经和虞恭公温彦博碑,均为先生生前所赠。这两件墨宝是先生晚年的书法精品,前者成於乙酉(二○○五)岁杪,後者成於丙戌(二○○0六)白露。小如师在虞恭公温彦博碑的跋语中说:『欧书温彦博墓志铭(按:实为碑)仅见於日本印书道,虞恭公碑则残缺过多。仆自坊间近得一本,字较全唐文为多,可谓*全之拓本。摹写一通,旷日持久,然卒有所获,视昔年所书文字,不啻倍蓰矣。』小如师摹写此碑用力之勤与所获之大,於此可见。莹莹在北大中文系古典文献专业攻读博士学位期间,即向小如师问学请益。莹莹敏而好学,毕业後在北大出版社工作,直到小如师逝世,始终追随先生左右。小如师晚年为几位青年学子讲四书、杜诗等,她都在听讲者之列。二○一三年秋天,小如师身体已十分衰弱,仍为莹莹和人大的张一帆博士讲论孙过庭的书谱,这是先生*後一次为弟子授业。

内页插图

目录

序题记

吴小如临虞恭公温彦博碑

跋

用户评价

拿到《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书,我感到非常惊喜。作为一名长期关注中国传统书法的读者,我深知《温彦博碑》在颜真卿书法史上的地位,而吴小如先生的临摹,更是难得一见。这本书所展现出的,不仅仅是精湛的技艺,更是一种深厚的学养和对经典的敬畏。我仔细揣摩了吴小如先生笔下的每一个笔画,特别是那些横画和竖画的处理。颜真卿的横画,往往显得饱满而有力,而吴小如先生在临摹时,是如何处理这种“饱满”的?他是否在起笔时就注入了强大的力量,然后在行笔过程中保持一种恒定的张力,最后在收笔时又收放自如?我感觉他笔下的横画,既有力量的支撑,又有着一种自然的弧度,绝非平直僵硬。而竖画,更是显得挺拔峻峭,如山峰般耸立,但又不失其温润之气。这种对线条的极致追求,让人不得不佩服吴小如先生的功力。

评分作为一名对碑学研究颇感兴趣的读者,我一直觉得,临摹的价值不仅仅在于复原,更在于对经典精神的传承和发展。《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书,恰恰做到了这一点。吴小如先生的临摹,我感觉他不仅仅是看到了《温彦博碑》的字形,更是深入到了颜真卿当时的书写情境和心绪之中。他在处理每一个字的起笔、行笔、收笔时,都显得那么从容不迫,仿佛每一个笔画都经过了深思熟虑,却又显得那么自然流露。我特别欣赏他对于结体的把握。颜真卿的书法,以其开阔的胸襟和磅礴的气势著称,而《温彦博碑》更是其代表作之一。吴小如先生在临摹时,是如何处理这种空间感的?他是否会在心中默念“字要大于宫室”的训诫?我注意到,他笔下的字,虽然结构紧凑,但并不显得局促,反而有一种舒展、大气的感觉。即使是那些笔画繁复的字,在他笔下也显得条理清晰,层次分明,丝毫不会给人一种杂乱无章的感觉。这种驾驭能力,绝非一日之功,而是经过了长年累月的积累和沉淀。

评分我一直认为,真正的书法艺术,不仅仅是笔墨的堆砌,更是心性的表达。《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书,让我看到了这种“心性”的表达。吴小如先生的临摹,不仅仅是技法的再现,更是他对颜真卿书法精神的深刻理解和情感的注入。他笔下的每一个点画,都仿佛带着一种生命的力量,充满了张力与活力。我反复观看了书中一些关键的笔画,比如“虞”字的左侧的“口”,以及“彦”字的草字头。在吴小如先生的笔下,这些笔画都显得那么生动,那么富有变化。它们不是僵死的结构,而是充满了流动感和生命力。我甚至能够想象到吴小如先生在创作时,那种全神贯注、物我两忘的状态。这本书的装帧也极其用心,细节之处都体现出一种对艺术的尊重,这让我觉得物超所值。

评分拿到《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书,我感到了一种沉浸式的艺术体验。吴小如先生的临摹,让我深刻体会到颜体书法那种“入木三分”的力量感和“气象万千”的胸怀。他并非是机械地去模仿,而是深入骨髓地去理解。我反复琢磨他笔下的横画,那种厚重而不失灵动,刚健而不失温润的力度,让我叹为观止。他如何做到将笔墨的力度与字体的精神巧妙地结合起来?我认为这与他对毛笔的掌控能力,以及对墨色变化的敏锐洞察力密不可分。即使是细微之处,如每一个点画的起收,转折的方圆,都处理得恰到好处。我感觉这本书不仅是一本临摹作品集,更是一本关于如何理解和传承经典的书籍。每一次翻阅,都能从中获得新的感悟和启发,让我对书法的认识又上了一个新的台阶。

评分刚拿到这本《吴小如 临虞恭公温彦博碑》,说实话,一开始是被它简洁的书名所吸引。作为一名书法爱好者,我总是在不断寻找能真正打动我的作品,那些不仅仅是技法的展示,更是笔墨背后精神力量的传递。《温彦博碑》本身就是颜真卿书法中的一个重要里程碑,而吴小如先生的临摹,在我看来,绝不仅仅是对碑帖的机械复制,而是对古人神韵的再创造。打开书页,扑面而来的是一种沉静而又充满力量的气息。吴小如先生的笔触,既有颜体雄浑奔放的特点,又融入了他自己独特的学养和思考。他在摹写过程中,是如何去体会“虞恭公”的每一个转折、每一个点画的?是怎样的心境,才能将那份庄重、古朴,甚至带着一丝历史沧桑感的韵味,通过纸墨淋漓地展现出来?我仔细观察了碑额、碑文的每一个字,感受着那字里行间的力度与柔韧,我想象着吴小如先生在案前,可能闭目沉思,也可能全神贯注,笔走龙蛇。他笔下的“温”字,那“口”部的一捺,是怎样的一种提按顿挫?“彦”字的草字头,是怎样的浑然天成?“博”字的结构,又是怎样的稳重而又不失灵动?每一个字都仿佛在诉说着一个故事,一段历史,一种精神。这种阅读体验,让我觉得不仅仅是在欣赏书法,更是在与历史对话,与古人精神交流。这本书的装帧也很考究,纸张的质感,印刷的清晰度,都让人爱不释手。

评分说实话,我见过很多书法临摹本,但真正能打动我的并不多。《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书,却给了我一种耳目一新的感觉。吴小如先生的临摹,在我看来,已经超越了“形似”的范畴,进入了“神似”的境界。他笔下的《温彦博碑》,不仅仅是字形上的相似,更是神韵上的契合。我特别留意了他对字与字之间联系的处理,那种行气贯通的感觉,仿佛是一气呵成,自然流畅。在颜真卿的书法中,字与字之间的呼应和照应非常重要,而吴小如先生的临摹,恰恰抓住了这一点。他能够让每一个字都独立存在,同时又彼此呼应,形成一个整体。这种对整体性的把握,需要极高的艺术敏感度和长期的实践积累。这本书的纸张触感也很好,打开书页,就能感受到一种沉甸甸的质感,这让我更加觉得这是一本值得珍藏的书籍。

评分作为一名资深的书法爱好者,我对《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书的评价,可以用“惊艳”来形容。吴小如先生的临摹,不仅仅是对《温彦博碑》的一次复制,而是一次升华。他将颜真卿那雄浑磅礴的书风,与自己对古法的深刻理解相结合,创造出了独具一格的艺术品。我仔细观察了书中一些字的结构,特别是那些笔画较多的字,如“虞”、“恭”、“彦”、“博”等。在吴小如先生的笔下,这些字都显得那么疏朗有致,结构平衡,毫无局促之感。他如何做到在密集的笔画中保持通透?这需要对点画的粗细、长短、方向都有极其精准的控制。同时,墨色的浓淡枯湿变化也处理得恰到好处,使得整个字既有力量感,又不失其温润之气。这种对细节的极致追求,让我深感佩服。

评分说实话,一开始拿到《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书,我并没有抱有多高的期望。我见过太多的书法临摹作品,很多都流于表面,仅仅是形似,而少了神韵。然而,当我翻开这本书,我的看法立刻被颠覆了。吴小如先生的临摹,其高妙之处在于他抓住了《温彦博碑》最核心的精神气质,并将其用他自己的笔墨语言重新解读。我特别留意了他对颜体代表性的“粗壮”、“厚重”的处理,但又不是简单的模仿,而是带着一种内敛的、洗练的古朴感。比如说,“虞”字,那复杂的多笔画结构,在他笔下却显得异常清晰、流畅,每一笔都恰到好处,没有一丝拖泥带水,也没有任何多余的刻意。这需要何等深厚的功力,才能在驾驭如此繁复的笔画时,依然保持那种沉静的节奏和内在的力量?我反复对比了原碑的图片(虽然只是想象中的原碑,因为我没有原碑),感觉吴小如先生临摹的,已经超越了简单的“形似”,达到了“神似”的境界。他并非是照猫画虎,而是在深刻理解颜真卿用笔用墨之道的基础上,进行了“为我所用”的再创造。这种再创造,体现在他笔画的粗细变化、墨色的浓淡枯湿、结构的天地比例上,都透露出一种成熟的艺术判断力。

评分说实话,很少有书法作品能让我如此沉浸其中,细细品味。《吴小如 临虞恭公温彦博碑》就是这样一本让我爱不释手的书。我不是科班出身,只是一个业余的书法爱好者,但这本书却能让我感受到其中蕴含的深刻的艺术内涵。吴小如先生的临摹,让我看到了颜真卿书法中那种“外示方整,内含圆融”的独特魅力。他的笔画,既有颜体雄浑的力量感,又不失晋人书法的那种温润和含蓄。我仔细观察了书中的一些字,比如“恭”字,那一个“小口”,在吴小如先生的笔下,是怎样的一种内敛和收束?而“公”字,那两个“八”,又是怎样的一种张力与呼应?我仿佛能看到吴小如先生在创作时,不仅仅是在模仿字形,更是在模仿一种精神,一种对传统的敬畏,以及一种对艺术的执着追求。这本书不仅仅是给了我视觉上的享受,更是一种精神上的启迪,让我对书法有了更深层次的理解。

评分我一直认为,优秀的临摹作品,应该是“似而不似,不似而似”。《吴小如 临虞恭公温彦博碑》这本书,就完美地诠释了这一点。吴小如先生的临摹,绝非简单的复刻,而是对《温彦博碑》精神内核的深刻领悟和艺术再现。他笔下的每一个字,都充满了生命力,仿佛是颜真卿穿越时空,重新在纸上挥洒。我特别留意了他对墨色的运用,那种浓淡干湿的变化,恰到好处地表现了颜体书法中力量与韵律的结合。有些地方,墨色饱满,力道十足,仿佛能感受到笔尖在纸上行走时的摩擦感;而有些地方,又略显枯涩,但却丝毫不失其精神,反而增添了一种苍劲古朴的美感。这种对墨色的精准控制,需要极高的技巧和对材料的深刻理解。这本书的排版也很好,文字的大小、间距都让人阅读起来很舒服,不会造成视觉疲劳,让我能够更加专注于对书法本身的欣赏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[唐行书]李邕麓山寺碑 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12106573/596893f9N68743f7d.jpg)