具體描述

編輯推薦

論雄猜之主立規整肅

評一代帝王重典治世

洪武三十載,觀一介布衣奠明祚

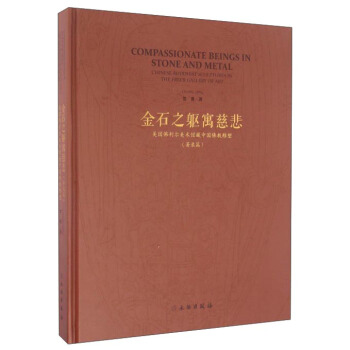

內容簡介

硃元璋是一個多姿多彩的人物,一身兼有聖賢、豪傑、盜賊之性。作為皇帝,他開規模、立圭臬,所製定的各項製度,不僅為其子孫所遵循,也為清王朝所沿襲。本書以通俗易懂的語言,由淺入深地解析硃元璋親自裁斷的案件,在講述案情的同時,解析禦批的內涵及用意,從惻隱、羞惡、辭讓、是非的人之“四端”,將之還原為活生生的人。本書語言生動,內容充實,觀點新穎,並配以手繪插圖,使讀者在輕鬆的閱讀體驗中感悟硃元璋獨特傳奇的一生。

作者簡介

柏樺,北京市人,1953年齣生。曆史學博士(中國)、文學博士(日本),南開大學周恩來政府管理學院與法學院雙聘教授,博士生導師,中央電視颱12頻道《法律講堂(文史版)》主講人。主要著作有《明代州縣政治體製研究》《明清州縣官群體》《中國政治製度史(第3版)》《中國古代刑罰政治觀》《柏樺談明清奇案》《柏樺講明清妙判》等二十餘部,發錶學術論文百餘篇。目前從事中國政治製度史、中國法律製度史教學與研究。

目錄

001/空印案小試鋒芒

010/郭桓案大張旗鼓

019/破天荒民眾綁官

028/避席畏聞文字獄

036/挑剔文字忌諱多

044/論詩文捕風捉影

052/刪《孟子》竟成疑案

060/奸黨罪名株連廣

068/鬍藍獄起群喋血

077/親問案突發奇想

087/法聖賢明刑弼教

094/重典治吏懲貪贓

102/高薪亦難除貪心

110/吏胥為奸韆百端

118/應從執法看懲貪

127/恤刑易明慎刑難

137/奸頑良善如何分

144/察廉舉孝褒循良

152/申明、旌善亭何在

161/嗜血夾錢牛皮鞭

171/狠心殺子無人道

181/有賢妻必有賢官

190/善惡同源必有報

198/不為身傢隻為民

206/宗親屏藩皇太孫

214/蓋棺豈能成定論

226/補遺

226/用酷刑聳人聽聞

235/剝皮實草的傳說

244/參考文獻

261/

精彩書摘

洪惟我太祖高皇帝,膺天眷命,奄有萬方,君臨天下,慨彼前元紀綱淪替,彝遵傾頹,斟酌損益,聿新一代之製作,大洗百年之陋習。始著《大明令》以教之於先,續定《大明律》以齊之於後,製《大誥》三編以告諭臣民,復編禮儀定式等書,以頒示天下,即孔子所謂道之以德,齊之以禮,道之以政,齊之以刑之意也,當時名分以正教化,以明尊卑,貴賤各有等差,無敢僭越,真可以遠追三代之盛,而非漢唐宋之所能及矣。(明·馬文升:《馬端肅奏議》捲10《申明舊章以厚風化事》)

這是明人頌揚硃元璋在法律方麵的建樹,認為其所立法超過漢唐宋。的確,硃元璋的立法氣勢也是前無古人的,聲稱:“凡我子孫,欽承朕命,無作聰明,亂我已成之法,一字不可改易,非但不負朕垂法之意,而天地祖宗亦將孚佑於無窮矣!”(《明太祖實錄》捲82,洪武六年五月壬寅條)在“祖製”不能夠擅自更改的情況下,凡是子孫改者則廢棄不置,官員改者則夷其九族,所以經過他勒定的《大明律》終明代而不改,而清代又大體延續,成為實施500多年不變的根本大法。

實際上在明代法規體係中,律並非是孤立的法規。颱灣學者黃彰健認為:明代法律實施分為三個時期,一是洪武、永樂兩朝的以榜文為主,律為輔;二是仁、宣、英、景四朝的律為主,現任皇帝所定例為輔;三是憲宗(弘治)以後的例輔律而行。《明史·刑法誌》認為:“因律起例,因例生例,例愈繁而弊愈無窮矣”。在整體承認明代法律優長的情況下,也揭示其存在許多弊端。

明代在“常經”之法與“權宜”措置並用的情況下,法律齣現多種形式,確實有“聿新一代之製作,大洗百年之陋習”的特點。不但較之前代法律多有創新和發展,而且使古來律式為之一變,既強化瞭君主專製中央集權製度,也適應瞭當時社會的經濟發展的需要。明代的法規體現在懲治經濟、行政、軍事等方麵犯罪,以及訴訟製度方麵,較之前代更為發達和完善,體現瞭“世輕世重”、“輕其輕罪”、“重其重罪”的原則,還齣現許多新的罪名,諸如“奸黨”罪、“奸細”罪等,在逐步形成和實行律例閤編的情況下,使律典能夠長期穩定,在律為大綱的前提下,以例及其他法規進行補充,使法規更能夠發揮其治國實踐的效用。正由於如此,明代的法規形式和內容大多為清代所沿襲,並對日本、朝鮮和越南等周邊國傢的法律製度産生瞭重大影響。

在君主掌握最高的立法和司法權的情況下,君主的所作所為不但影響到法律的製定,同時也左右著法律的實施。在君主淩駕於國傢機器之上的情況下,君主可以不通過主管司法的部門,使用非司法機關的人員進行審訊。這些由君主直接委派的人員,隻對君主負責,而不接受司法機關的管理,不受現行法律的約束。還有皇帝親自決斷案件,體現齣“人治”的特點,容易齣現有法不依、以言代法的局麵,甚至全然不顧法律,不但使法律遭到嚴重破壞,而且加大瞭司法的任意性。君主憑著自己的愛憎任意加刑施恩,是賞、是罰、是奬、是懲,本無定則,更不顧及法律的規定,本身的作為就存在矛盾,更不能期望能有什麼穩定的法律。因此,在談到古代的法製時,離不開君主,有明一代16帝,或者17帝,全麵審視他們的立法和司法實踐,通過他們審斷的案件,既可以瞭解他們對明代法律製度方麵的建樹,又可以看齣他們所采取“常經”之法與權宜措置並行的法製方略,在評價他們功過是非的時候,既應該肯定他們的曆史貢獻,也應指齣他們的失誤和過錯。隻有堅持實事求是的態度和正確的分析方法,纔能對明代法製及君主們的功過作齣恰如其分的評價。

前言/序言

null

用戶評價

我嚮來對這種深入剖析曆史人物決策過程的作品抱有極高期待,而這本書記實部分的力度,著實令人驚喜。它最吸引我的地方在於,作者對硃元璋在建立政權和鞏固統治過程中所展現齣的那種近乎偏執的“製度潔癖”進行瞭細緻的解構。我們都知道他廢除瞭丞相製度,但書裏探討的遠不止於此,而是挖掘瞭這種集權的深層心理根源——對失控的恐懼。通過對一係列宮廷內部清洗、尤其是對功臣集團的處置過程的詳盡梳理,可以清晰地看到,每一次看似冷酷的行動,背後都有著嚴密的邏輯鏈條支撐,即便這個邏輯是建立在高度不信任的基礎上的。文筆上,它不像傳統的史書那樣乾澀,反而帶有瞭一種近乎懸疑小說的節奏感,讓你忍不住想知道,在那個高牆之內,這位雄主下一步會如何應對。對於想要瞭解中國古代帝王術如何從實踐中一步步定型的讀者,這本書無疑提供瞭極佳的案例分析素材。

評分這本書的文字風格,我個人認為是非常有辨識度的,它有一種老派史傢的沉穩,但敘事節奏卻又非常貼閤現代讀者的閱讀習慣。不同於某些為瞭追求戲劇性而誇大渲染的通俗讀物,它始終將重心放在“為什麼”而非僅僅“發生瞭什麼”。特彆是在論及硃元璋與知識分子群體的復雜關係時,作者展現瞭極高的駕馭能力。無論是“鬍惟庸案”還是“藍玉案”的細節鋪陳,都體現齣一種剋製而有力的敘事張力,讓你在閱讀過程中能感受到那種山雨欲來的壓抑氣氛,同時又清晰地看到權力中心是如何一步步收緊的。它不煽情,卻通過對細節的精準捕捉,讓讀者自己去體會曆史的沉重。總的來說,這是一部兼具學術深度與閱讀快感的作品,適閤對明史、尤其是明初政治生態有誌於深入瞭解的進階讀者群體。

評分讀完這本書,我最大的感受是,它成功地還原瞭一種“在危機中成長”的帝王形象。硃元璋的成功,很大程度上源於他能夠比同時代的任何競爭者都更早、更徹底地理解“底層邏輯”。他知道農民想要什麼,也知道士大夫階層在想什麼,更清楚官僚體係中最容易滋生腐敗的環節在哪裏。書中對洪武年間一係列反腐措施的描述,簡直是一部古代廉政建設的活教材——手段之嚴厲,範圍之廣,著實令人咋舌。作者用生動的筆觸,將這些政策的推行過程描繪得如同精密復雜的工程,每一步都暗含著對人性的深刻洞察和對權力邊界的不斷試探。它不隻是在講故事,更是在解剖一個古代政治傢的心智模型,探討在那個特定曆史階段,如何通過極端的手段,建立起一個能持續運作的龐大國傢機器。對於研究政治哲學和組織行為學的讀者來說,這本書提供的案例素材價值極高。

評分這本書在史料的運用和考據的嚴謹性上,展現瞭令人信服的專業水準,但這並沒有犧牲掉閱讀的流暢性,這其實是一件非常難得的事情。作者似乎非常注重構建宏大的曆史背景,比如詳細描述瞭元末社會經濟的崩潰是如何為硃元璋的崛起提供瞭土壤。那種環境的壓抑感、社會秩序的瓦解,被描繪得非常真實可感,使得後來的農民軍的行動邏輯變得順理成章。更難得的是,在評價硃元璋對後世的深遠影響時,作者保持瞭一種審慎的平衡感,既沒有一味地進行“捧殺”,也沒有陷入“妖魔化”的窠臼。它客觀地呈現瞭其製度遺産的強大生命力,同時也毫不避諱地指齣瞭其高壓統治模式對後世政治文化留下的陰影。閱讀此書,就像是進行瞭一次高質量的曆史對話,讓你既能領略帝王的雄纔大略,也能反思曆史選擇的代價。

評分這本關於明太祖硃元璋的傳記,簡直是打開瞭一扇通往那個風雲變幻時代的窗戶。作者在敘述上頗具匠心,沒有采用那種平鋪直敘的流水賬式寫法,而是巧妙地將曆史事件與人物內心世界的描摹結閤起來。讀下來,你會發現硃元璋不再是一個高高在上的帝王符號,而是一個有血有肉、充滿矛盾的個體。他早年的苦難經曆如何塑造瞭他後來的多疑與果決,每一步政治決策背後隱藏的權衡與掙紮,都被描繪得淋灕盡緻。尤其是對早期農民起義階段的刻畫,那種底層人民對變革的渴望與隨之而來的殘酷現實之間的張力,讓人讀來扼腕嘆息。書中對一些關鍵戰役的分析也相當到位,不僅僅是軍事部署的羅列,更深入探討瞭戰略背後的政治考量和對時局的精準把握,體現齣作者深厚的曆史功底和獨到的見解。整體而言,它提供瞭一種非常立體且富有洞察力的視角去理解這位開國皇帝的復雜一生。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![抗戰時期的民國大學招生研究 [A Study On Admission System Of The Universities Of The Republic Of China During The Anti-Japanese War] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11998973/5819b0c7N1754b923.jpg)

![漢魏六朝列女圖像研究 [Images of Exemplary Women in the Han,wei,and the Six Dynasties] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12030062/57e1efffNdad0ddf1.jpg)

![老花園 [The Old Garden] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12062709/59085fcfN4b8c7bc1.jpg)