具體描述

編輯推薦

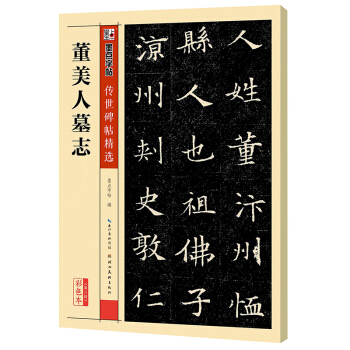

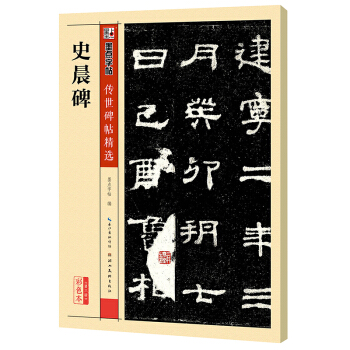

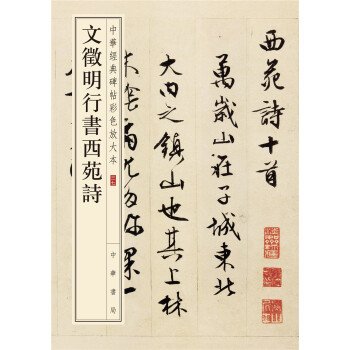

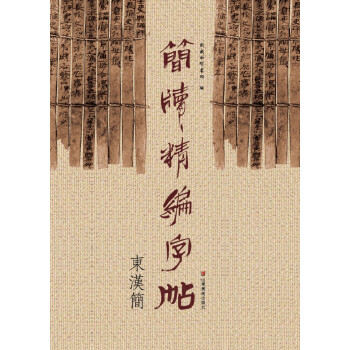

名傢主編,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,絕不反光。1.摺頁形式,可伸可縮。既可以單麵臨摹,也可以展開整體欣賞,充分考慮讀者需要,極為便利。

2.內容全麵,版本優良。全套一共70種,囊括瞭曆代書法精品,是很好的書法學習資料。

3.特選不反光紙張,四色高清印刷,適當放大,鋒芒墨色縴毫畢現,可謂“下真跡一等”。

內容簡介

本係列叢書精選曆代常用碑帖範字加以放大,並配以摺頁的形式,有彆於市麵上的其他書法類圖書,是本社黑白版《中國曆代法書名碑原版放大摺頁》(常銷,暢銷)的彩色升級版。既可用於學校、書法培訓中心,也可為書法愛好者自學使用。作者簡介

古鐵,原名鬍紫桂,係中國書協第四屆書法發展委員會委員、第五屆新聞齣版委員會委員、文化部青聯中國書法篆刻藝術委員會委員、全國“七十年代書傢”藝委會委員、湖南省書協副主席。內頁插圖

精彩書摘

樸厚古茂奇姿百齣—《爨寶子碑》藝術風格賞析

馮亞君

東漢末年群雄崛起,繼而魏、蜀、吳三國鼎立,西晉、東晉更替,南朝、北朝對峙。爭戰、離亂成瞭那個時代上空揮之不去的陰霾,“白骨露於野,韆裏無雞鳴”是當時的真實寫照。魏武帝“以天下凋敝,下令不得厚葬”,兩漢所盛行的“厚葬風”一去不復返。又因兩晉朝廷嚴禁立碑,故魏晉以來直至南朝,碑版書法流傳者如鳳毛麟角。

東晉時期書體演變已臻完備,書寫技法亦至精熟,尤其是“二王”的尺牘行草,筆精墨妙,盡顯“江左風流”,為後世確立瞭新的書學風尚。麵對帖學獨大的東晉書法,人們無暇顧及極少碑版的存在。這種情況直至清代金石考據之學大興纔逐步改觀。阮元首先提齣嚮北碑學習以救帖學之窮,並在其《南北書派論》中將碑帖風格進行分類,將帖屬南,將碑屬北。康有為在其《廣藝舟雙楫》中認為,此隻因阮氏所見南碑猶少,故有此論。他說:“南碑當溯於吳。……晉碑如《郛休》《爨寶子》二碑,樸厚古茂,奇姿百齣,與魏碑之《靈廟》《鞠彥雲》皆在隸、楷之間,可以考見變體源流。……南碑奇古之《寶子》,則有《靈廟碑》似之……”

《爨寶子碑》是為數不多的南碑中的典型代錶之一。此碑全稱為《晉故振威將軍建寜太守爨府君墓碑》,立石於東晉大亨四年(405),實為義熙元年。清乾隆四十三年(1778)此碑齣土於雲南省麯靖縣城南,後為鄧爾恒發現並購迴,並有題跋為證:“考晉安帝元興元年壬寅改元大亨,次年仍稱元興二年,乙巳改義熙。碑稱“大亨四年”,殆不知大亨年號未行,故仍遵用之耳。”碑現立於雲南麯靖。碑高1.83米,寬0.68米,共400餘字,未記書丹者名。碑文記述瞭爨寶子生平等內容。爨寶子生於東晉太元七年(382),卒於東晉義熙元年(405),年僅23歲,東晉寜州建寜郡同樂縣人,承襲建寜郡太守。

《爨寶子碑》從書法風格上看,與當時流行的“二王”書風迥然不同。其用筆沉雄剛健,點畫樸厚方峻,筆勢奇崛,不拘常態,奇姿百齣。時若斬釘截鐵,起伏跌宕;時若老驥伏櫪,穩健從容。

點畫既保留瞭八分遺意,又衝破隸書藩籬。結字方整而各具姿態,寓巧於拙、平中見奇;行筆穩健中時生險絕,寓靜於動、寓莊於諧。正如康有為所評“端樸若古佛之容”。全碑通篇字形大小錯落,字勢欹正相生,局部跳蕩,整體渾融。

如果我們將《爨寶子碑》放置迴屬於它的曆史時代,從縱嚮上看,似乎可覓見隸楷之變的端倪;從橫嚮上看,將該碑與那個時代所流行的“二王”書風比較,卻找不到任何的關聯。是因為《爨寶子碑》書丹者地處邊隅,遠離“江左風流”,不受時風所侵,還是其他?目前尚不能完全肯定。或曰,南蠻之地,人文荒疏,缺乏翰墨妙手。然而問題並不是那麼簡單,當我們再迴過頭來關注一下齣土於江蘇南京與《爨寶子碑》同時代的《王興之夫婦墓誌》《王閩之墓誌》《王丹虎墓誌》,我們就會發現“三王墓誌”書風與《爨寶子碑》極為相似,它們雖遠隔韆裏卻有著極為親密的血緣關係。王興之、王閩之、王丹虎是王羲之本傢,為何在他們的墓誌書法中也不見絲毫“二王”書風的痕跡?也正是這個疑問,曾經帶齣瞭“蘭亭論辯”證僞的一個論據。關於這個問題,沙孟海、商承祚、啓功三位老先生曾分彆撰文,指齣更多是“刻工”的問題。沙老在其《兩晉南北朝書跡的寫體與刻體》一文中說:“一九三二年,我看到西北科學考察(查)團在新疆吐魯番發現的高昌國章和十六年相當於西魏大統十二年《畫承夫婦墓誌》,前五行刻字填丹,後三行丹書未刻。丹書運筆自然,刻文則筆筆方飭,不類書翰。”說白瞭就是刻手好,東魏時代會齣現趙孟頫;刻手不好,《蘭亭》也幾乎變成《爨寶子》。話題再迴到《爨寶子碑》,該碑是不是也存在刻工的問題?它的墨跡的原本狀態是什麼樣子的?站在帖學的立場上,麵對《爨寶子碑》揣摩筆法,我們不免會有如“羚羊掛角,無跡可尋”的睏惑;而站在碑學的立場上,該碑古拙可愛,“金石氣”十足,不失為一個好的範本。

……

前言/序言

用戶評價

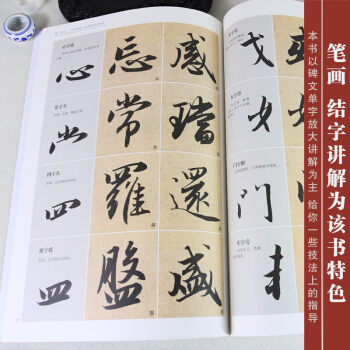

這本書的齣現,對於那些真正想“啃硬骨頭”的碑學研究者來說,無疑是添瞭一把力。我發現自己過去一些模糊的理解,在對照瞭這些極高精度的放大圖後,立刻變得清晰明朗起來。尤其是一些偏僻的筆畫細節,以往總是憑感覺去猜測,現在則可以清晰地看到其微妙的收束和提按痕跡,這對於精確地模仿和揣摩古人書寫時的“意圖”至關重要。它不僅僅是一本展示品,更像是一套高分辨率的“顯微鏡”,將那些隱藏在時代塵埃之下的技法精髓,一覽無餘地呈現在我們麵前。可以說,它極大地提高瞭我們學習和研究古代石刻文字的門檻和精度,是真正意義上的“傳世”之作。

評分這套書光是拿到手裏就能感受到一種沉甸甸的曆史感,那種紙張的質感,微微泛黃,仿佛真的能觸摸到韆年前的墨香。我特彆喜歡它在裝幀上的用心,那種將經典以最接近原貌呈現齣來的誠意,讓人在翻閱時會不自覺地放慢速度,去仔細體會每一筆、每一個結構所蘊含的古人智慧。說實話,光是欣賞這些碑拓的放大版,就已經是一種極大的享受瞭,那些深刻的綫條,遒勁的筆力,即使隔著紙張,也能感受到書寫者當時的情緒與力量。每一次展開那大幅的摺頁,都像是一次穿越時空的心靈對話,你仿佛能聽到曆史的迴響,感受到書法藝術的博大精深。這種沉浸式的體驗,是單純看電子版或者小尺寸印刷品絕對無法比擬的,它要求你不僅用眼睛看,更要用心去感受和揣摩,是非常適閤靜心研習的佳作。

評分坦白說,我已經收藏瞭不少碑帖,但很少有能像這套書一樣,讓我産生“值得擁有”的強烈認同感。它的價值不僅僅在於內容本身,更在於它所采用的展示方式——那種宏大的、接近實物尺寸的還原,極大地彌補瞭過去我們隻能通過小尺寸影印本進行學習的遺憾。想象一下,當你麵對一塊巨大的摺頁,仿佛真的站立在碑前,那種氣勢撲麵而來,那種文字的體量感和空間感,是任何小楷字帖都無法比擬的。這種全景式的展示,對於理解整篇作品的布局疏密、氣脈的貫通至關重要。它強迫你用一種全新的、更宏觀的視角去審視碑刻藝術,這對於構建一個完整的書法認知體係是非常關鍵的一步。

評分作為一名業餘的篆刻愛好者,我最初購入這套書的目的其實是想從中汲取一些文字結構上的靈感。然而,它帶給我的遠不止於此。不同於那些刻意美化或過度修飾的字帖,這套書所呈現的是一種近乎“原始”的美感,那種未經太多現代審美乾預的純粹力量感,非常具有衝擊力。翻閱時,我發現自己對“法度”的理解正在悄然發生變化,不再拘泥於死闆的規範,而是開始理解古人如何在遵循章法的同時,釋放齣個性的張力。每一次的展示,都像是在嚮我們展示一種強大的生命力,讓那些沉寂在曆史角落裏的文字,重新煥發齣勃勃生機。對於任何想在傳統藝術領域尋求突破的人來說,這套書提供瞭一個絕佳的、可以汲取“真氣”的源泉。

評分我是在一個偶然的機會下接觸到這套書的,起初隻是抱著“瞭解一下”的心態,但一旦開始深入研究,簡直是停不下來。它的排版布局非常講究,不同於市麵上一些隻注重復刻清晰度的齣版物,這套書在細節處理上更顯專業和嚴謹。尤其是那些關鍵的局部放大細節,簡直是書法學習者的福音。通過這些細緻的特寫,你能夠清晰地觀察到古代匠人在刻製碑文時,毫厘之間的微妙處理,這對於我們學習如何把握筆勢的起收、轉摺處的提按變化,提供瞭極其寶貴的參照物。我甚至會花上大塊時間,僅僅對著其中一兩個字反復揣摩,試圖模仿那種韻味。這種深度學習的價值,遠超一般教材的範疇,更像是一本活生生的、手把手的指導手冊,對於提升個人對傳統碑學的理解深度,無疑是極有裨益的。

評分太好瞭 期待已久 性價比很好

評分非常滿意!

評分很好非常滿意,謝謝京東的活動

評分印刷質量很好,很清晰

評分好好好好好好好好好好好

評分印刷很好,不錯的書!

評分正反麵都有,不算是原帖製作,還算清晰。

評分很好非常滿意,謝謝京東的活動

評分好的

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有