具体描述

内容简介

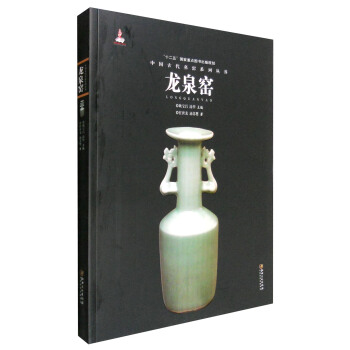

我国陶瓷历史悠久,古陶瓷深受世人青睐,国内外倾其毕生精力搜集、珍藏、探索和潜心研究者不乏其人。近几十年来,随着国家对文物研究和保护力度的加强,有关部门对一些历史名窑相继进行了一定程度的发掘与整理,所掘精品迭出不穷,弥补了古陶瓷鉴赏中历史资料之不足。一些古陶瓷研究与鉴赏中的难题,也随着第一手资料的获得,迎刃而解。不少文物专家、学者,穷其一生着力于一个窑口的探索与研究,也取得了令人瞩目之成果。江西美术出版社从需求和可能出发,策划出版《中国古代名窑系列丛书》,以各窑系、窑口古瓷的鉴赏命题,约请各方专家著述,这对于系统介绍唐宋以来各名窑名瓷详情、弘扬传统文化,实为可贵。每部书稿资料翔实,论述周详,剖析精微,相形于时下众多泛泛雨论的鉴赏之作,实为述而有纲,言而有物。垂注于古陶瓷的鉴赏者如能从一个窑系、窑口的研究出发,触类旁通,这也是古陶瓷鉴赏的一条门径。

内页插图

目录

第一章 序论(一)龙泉窑的地埋位置和历史沿革

(二)龙泉窑的考古历程简述

第二章 作坊遗迹与制瓷工艺

第三章 龙泉青瓷的类型与分期

(一)薄釉刻花青瓷是龙泉窑制品的传统特色和发展主流

(二)龙泉窑青瓷中黑胎和白胎两种厚釉制品的若干问题讨论

(三)龙泉窑青瓷的发展序列与阶段划分

第四章 历代龙泉青瓷的鉴定与鉴赏

(一)纤细规正越瓷流风

(二)双面刻画南北兼容

(三)厚胎薄釉自成体系

(四)薄胎厚釉官民互动

(五)蒙元朱明民窑巨擘

(六)化治以后质粗色恶

(七)清瓷迷宗龙泉式微

第五章 龙泉窑遗存的地域类型

第六章 龙泉青瓷的内销和外销

(一)龙泉青瓷的内销

(二)文献的记载和龙泉窑产品外销的地点

(三)龙泉窑产品外销的特点

第七章 龙泉窑产品的仿烧和辨伪

(一)年代判断

(二)器型辨伪

(三)胎釉

(四)纹饰辨伪

(五)制瓷工艺

第八章 名品鉴赏

用户评价

阅读过程中,我深深感受到了作者在器型学上的扎实功底。龙泉窑的器物形制极为丰富,从仿古鼎彝到日用供器,无一不精。这本书的妙处在于,它没有停留在简单地展示“美”,而是试图还原器物在特定社会场景下的“用”。例如,关于“琮式瓶”和“八方洗”的讨论,作者结合了当时的礼制需求和文人雅集的风尚,解释了为何这些看似寻常的器物会在特定的历史时期内达到形制上的巅峰。书中对于元代龙泉外销瓷的研究部分尤其精彩,通过对东南亚、中东地区考古发现的龙泉器进行交叉比对,清晰地勾勒出了一条海上丝绸之路上的陶瓷贸易网络。这种跨学科的视野,将龙泉窑从单纯的“地方名窑”提升到了“全球贸易体系中的重要节点”的高度。文字的行文流畅,逻辑清晰,即便是初次接触瓷器研究的读者,也能顺着作者的思路,构建起一个完整、立体的龙泉窑世界观,绝非那些堆砌术语的学院派著作可比。

评分这本书对于审美范式的探讨,达到了一个令人耳目一新的高度。传统上,我们总习惯于将龙泉青瓷置于汝窑、官窑等“五大名窑”的对比框架下进行评价。然而,本书作者巧妙地构建了一个以“水”和“玉”为核心的审美原点,来解析龙泉瓷独有的气质。他们认为,龙泉青瓷追求的并非北宋官窑的“凝脂”或汝窑的“天青”,而是一种浸润于水光之中的温润与内敛,一种“类玉”的质感。书中不仅配有大量高分辨率的局部特写图,清晰展示了釉层下气泡的分布和开片肌理,更重要的是,通过对历代文人墨客关于龙泉窑的诗词记载进行梳理,还原了当时社会对这种“玉色”的集体想象。这种对“气韵”的探究,让冰冷的考古资料重新焕发出了文学和哲学的光彩,成功地将一件件出土的瓷器从博物馆的展柜中解放出来,重新回到了它所处的文化氛围之中。

评分这本书的编排和设计,也体现了出版方对“名窑”这一主题的尊重与敬意。装帧采用了厚重的硬壳设计,纸张的选择上对原色照片的还原度极高,尤其是对那些色彩微妙的釉面照片,几乎没有出现偏色或失真现象,这在同类出版物中是相当罕见的。版式设计上,作者采用了大量的留白,使得图文比例拿捏得恰到好处,避免了信息过载带来的阅读疲劳。我个人特别欣赏它在配图上的匠心——很少采用传统的正面平视角度,而是大量使用侧光、逆光或微距镜头,去捕捉釉面上光线折射出的细微层次感,这种摄影手法本身就是对龙泉青瓷“润泽”特性的极致推崇。总而言之,这是一部兼具学术深度、文化广度与艺术美感的综合性专著,不仅适合专业研究人员,更是任何想真正理解中国古代陶瓷美学极致的普通读者的必备之选。

评分这本关于中国古代名窑的著作,尤其聚焦于龙泉窑的专题研究,确实让人眼前一亮。它不仅仅是一本图册式的简单罗列,更像是一部深入骨髓的考古学与艺术史的融合体。作者在开篇就将我们带回了那个烟雨朦胧的浙西南山区,娓娓道来龙泉窑的兴衰脉络,从五代初期的青瓷萌芽,到宋代的鼎盛,再到元明时期的外销繁荣,历史的纵深感扑面而来。最让我震撼的是对釉色变幻的细致描摹,那种“雨过天青云破处”的意境,绝非三言两语能够概括。书中详尽对比了不同历史时期釉料配方的微小调整如何导致了“粉青”、“梅子青”等经典色调的诞生,结合出土器物断代和窑址堆积层的分析,使得对龙泉青瓷的理解上升到了科学研究的高度。我尤其欣赏作者对于那些看似瑕疵、实则充满生命力的“窑变”现象的深入解读,它们不是失误,而是特定历史条件下材料与火的舞蹈留下的独特印记。那种对工艺细节的执着挖掘,让即使是接触过不少瓷器图录的资深爱好者,也能从中发现新的知识盲点被填补的乐趣。

评分如果说前面对烧造工艺和形制的分析是偏向“硬核”的技艺研究,那么本书在对“窑址保护与发掘”的叙事上,则充满了人文关怀和紧迫感。作者详细记录了近几十年来,在不同龙泉窑址群,例如金村、小梅等地的抢救性发掘过程,甚至是与地方文物部门合作保护的艰辛历程。他们不仅展示了那些令人惊叹的“天青片”和“窑渣堆”,更将镜头对准了那些一代代守望着窑址的普通工匠后裔和文物工作者。这种近距离的观察,使得整本书的调性更加接地气,充满了对非物质文化遗产流失的忧虑。书中穿插的口述史片段,比如老一辈修瓷人对手工拉坯手法的描述,其生动性远远超过了任何枯燥的考古报告,让人真切地感受到,龙泉窑的辉煌,是无数劳动者的汗水与智慧凝结的成果,而非凭空出现的艺术奇迹。

评分好书,专业性很强。

评分包装很精美,快递很及时,赶上活动,价格很诱惑。太棒了,等了好久才有货。包装很精美,快递很及时,赶上活动,价格很诱惑。太棒了,等了好久才有货。包装很精美,快递很及时,赶上活动,价格很诱惑。太棒了,等了好久才有货。

评分非常好,这一系列的书都值得看,推进给大家,希望大家也喜欢

评分东西不错,配送快,服务好,值得购买

评分活动购买,不错,good,价格有参考

评分很好

评分还不错⊙▽⊙。。。

评分满意,不错的商家

评分物流好,服务好,质量好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有