具体描述

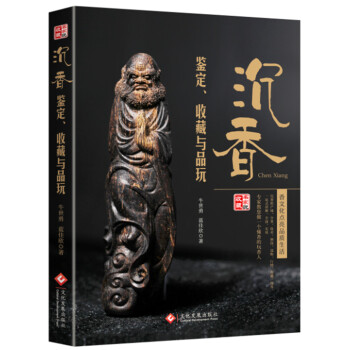

内容简介

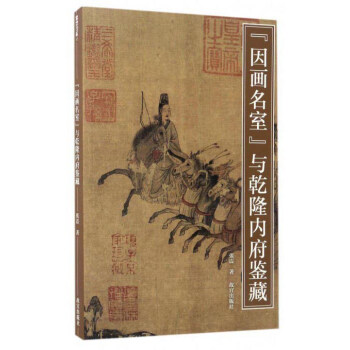

2015年,建院九十周年之际,故宫博物院推出了一系列展览,其中受欢迎的是“石渠宝笈特展”,而被誉为“名画”的北宋张择端《清明上河图》的展出格外引人瞩目。展览开幕以后,为了先睹为快,清晨午门一开,就出现了数百人奔跑冲向武英殿书画馆的场面,被媒体称为“故宫跑”。于是故宫博物院在开馆前即组织观众排队,举牌引领观众有序入场,如同运动会开幕式和入场式一般秩序井然。在短短的一个月展览期间,观展的队伍从武英殿到太和殿广场,逶迤千米,不少观众排队时间多达10个小时左右,才能顶礼膜拜地观赏5分钟。为了满足每一位观众观赏“国宝”的愿望,故宫博物院坚持每天送走最后一位观众才闭馆。而展览后期,当最后一批观众恋恋不舍地离开故宫博物院时,已经是凌晨4点。这就是《清明上河图》的巨大魅力——这幅反映北宋现实生活的百科全书式风俗长卷,自诞生以来,就备受推崇。《向氏书画记》曾将其誉为“神品”,后代画家多有摹本传世,现存20多卷。故宫博物院藏有北宋张择端绘《清明上河图》卷真迹,除此之外,另有张择端款两卷,仇英款两卷,无款一卷;辽宁省博物馆藏仇英款一卷;台北故宫博物院藏有清院本一卷等。国内外多有收藏。诸版本内容大体相仿,各有增减;水平高下有异,以明末清初苏州片临仿本居多。这样数量众多的《清明上河图》题材绘画,反映出了当时社会的政治、经济、历史、风俗、生活等诸多方面,如同全景式的纪录片,在中国美术史和文化史上占有重要的地位。

作者简介

张勇,著名作家、编剧,北京电影艺术家协会会员、北京电视艺术家协会会员。出版长篇小说《1938中国大营救》、《黑手党十诫》、《还鹜园》,社科历史书籍《大前门·聊聊过往那些事儿》。

在北京市文联面向全国征集上来的数千部影视剧本评选活动中,电影剧本《梁祝音诗》荣获第四届“北京影协杯”入围奖,《十二橡树》亦在推介会上展示推荐。电视剧本《春秋五姜》荣获“十佳电视剧本入围提名”奖。

另有多部影视剧本完成了创意、梗概等,并著有《天书宇宙》等书籍。

内页插图

目录

第一篇 叙说引子 何为“北清明南姑苏

第一章 从谜一样的画作说开来

第二章 为什么把《清明上河图》与《姑苏繁华图》结合起来加以研究

第三章 两幅国宝级的优秀画作是仅仅画给当朝皇帝的吗

第四章 关于两图优劣的争论

第二篇 画面研究篇

第五章 两图分别画了什么的概略介绍

第六章 两图中的“戏剧性场面”的辨析与解读

第七章 《清明上河图》和《姑苏繁华图>中的女人们

第八章 画图人物解说

第九章 画图内容考说

第十章 艺术特色

第十一章 题跋与题跋者生平事迹考略

第十二章 版本研究

第十三章 鉴藏印介绍

第三篇 谜题研究篇

第十四章 对《清明上河图》七大谜题的解读

第十五章 对《姑苏繁华图》谜题的解读

第四篇 历史研究篇

第十六章 两图产生的时代背景

第十七章 两图的作者是谁,他们又是怎样的人

第十八章 两位作者的命运

第十九童两幅长卷本身的命运

第二十章 《姑苏繁华图》相比《清明上河图》出现了哪些主要的风俗与经济的新变化

第五篇 中西对比篇

第二十一章 两幅长卷创造性地运用中国画的“移动散点透视法”与西方聚焦法的对比及其特点

第二十二章 两图描绘的城市面貌与同时期的西方主要城市面貌的对比介绍

第六篇 社会研究篇

第二十三章 两图对后世的影响

第二十四章 张择端与他的《清明上河图》对徐扬与他的《姑苏繁华图》的影响

第二十五章 两图研究的现实意义以及对现代城市建设和管理的借鉴作用

前言/序言

2015年,建院九十周年之际,故宫博物院推出了一系列展览,其中最受欢迎的是“石渠宝笈特展”,而被誉为“中国第一名画”的北宋张择端《清明上河图》的展出格外引人瞩目。展览开幕以后,为了先睹为快,清晨午门一开,就出现了数百人奔跑冲向武英殿书画馆的场面,被媒体称为“故宫跑”。于是故宫博物院在开馆前即组织观众排队,举牌引领观众有序入场,如同运动会开幕式和入场式一般秩序井然。在短短的一个月展览期间,观展的队伍从武英殿到太和殿广场,逶迤千米,不少观众排队时间多达10个小时左右,才能顶礼膜拜地观赏5分钟。为了满足每一位观众观赏“国宝”的愿望,故宫博物院坚持每天送走最后一位观众才闭馆。而展览后期,当最后一批观众恋恋不舍地离开故宫博物院时,已经是凌晨4点。这就是《清明上河图》的巨大魅力——这幅反映北宋现实生活的百科全书式风俗长卷,自诞生以来,就备受推崇。《向氏书画记》曾将其誉为“神品”,后代画家多有摹本传世,现存20多卷。故宫博物院藏有北宋张择端绘《清明上河图》卷真迹,除此之外,另有张择端款两卷,仇英款两卷,无款一卷;辽宁省博物馆藏仇英款一卷;台北故宫博物院藏有清院本一卷等。国内外多有收藏。诸版本内容大体相仿,各有增减;水平高下有异,以明末清初苏州片临仿本居多。这样数量众多的《清明上河图》题材绘画,反映出了当时社会的政治、经济、历史、风俗、生活等诸多方面,如同全景式的纪录片,在中国美术史和文化史上占有重要的地位。

如同《红楼梦》之后诞生了“红学”,《清明上河图》之后,也几乎诞生了“清明上河学”——对其研究、探索、解读的专著论文层出不穷,卷帙浩繁。《清明上河图》对于故宫博物院而言,更具特殊的意义。2005年故宫博物院80华诞之际,曾举办“《清明上河图》及宋代风俗画国际学术研讨会”,国内和美国、加拿大、日本以及港、澳、台地区37位卓有成就的美术史学者、建筑学专家出席会议,并集成《(清明上河图)新论》一书出版。如果说专业领域对《清明上河图》的研究风起云涌,普通读者也对这一话题津津乐道。其间故宫出版社出版的《<清明上河图>的故事》一书,几次再版,都被抢购一空。

这幅散发出无穷魅力的绘画作品,至今仍存在着众多未解之谜和各种不同的观点,存在着无尽的研究、探讨、解读和“再认识”的空间。在前承后继的研究队伍中,张勇先生独辟蹊径,在蔚为大观的“清明”论著中,又增添了一部《北清明南姑苏——(清明上河图)与(姑苏繁华图)风俗画研究》的专著。

张勇先生凭着一腔热情和对祖国古代绘画执著的热爱、对弘扬中华优秀传统文化的责任感,经过多年不懈的努力,查阅了上千万字的研究材料,才动笔开始自己的写作,历经4年辛勤耕耘,得以告成。这部专著尝试将学术性、综合性、独创性相结合,不仅包括对《清明上河图》的研究与探索,同时还结合另一幅“国宝”级的风俗画长卷《姑苏繁华图》,展开较为全面、深入、独特的研究和探索,涉及到有关研究的“六个方面”,并解读了“七大谜题”,令这两幅同属中国古代绘画代表作的珍宝,交相辉映,相得益彰。

《清明上河图》乃至《姑苏繁华图》所蕴含的内涵博大精深,当然不是一部或几部书籍就能解读净尽,但是作者通过在这部专著中所做的铺垫性基础研究和解读,期待进一步引起读者和公众对这两幅画作的关注,激发更多深入探讨的兴趣。“我还愿意做一块铺路石,垫脚砖”,张勇先生对中华传统文化的拳拳之情,展卷可见。

用户评价

这本书的封面设计真是太引人注目了,那种古典与现代交织的美感一下子就抓住了我的眼球。拿到书后,我立刻被它厚实的质感和精美的印刷所折服。内页的图片选取角度刁钻,很多细节处理得非常到位,看得出作者在资料搜集上下了极大的功夫。我尤其欣赏它排版上的用心,图文并茂的设计让阅读过程非常流畅,即便是第一次接触这类研究的读者,也能很快进入状态。那种对传统风俗画的敬畏感,在每一个章节的字里行间都能被清晰地感知到。这不仅仅是一本学术著作,更像是一场精心策划的视觉盛宴,让人在翻阅时仿佛真的置身于画卷之中,感受那个时代的脉搏。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品级别的,无论是纸张的选择还是装订的工艺,都透露着一种低调的奢华感。我留意到书脊的设计也很有巧思,即便是平放在书架上,也能与其他藏书形成一种和谐的视觉统一。更不用说附录中那些高质量的图版了,色彩还原度极高,许多细节的纹理都清晰可见,这对于任何一个对艺术细节有追求的读者来说,都是巨大的福音。我甚至愿意为了这些精美的图版,将它摆在客厅最显眼的位置,因为它本身就是一件值得欣赏的工艺品。

评分坦白说,我以前对这类研究题材一直抱有敬而远之的态度,总觉得会枯燥乏味,但这本书彻底颠覆了我的看法。作者的文风非常活泼,即便是在探讨严肃的艺术史问题时,也能用非常生动有趣的语言将复杂的概念解释清楚。我仿佛不是在读一本研究专著,而是在听一位学识渊博的老者,用他充满热情的语调,给我讲述那些尘封已久的市井故事。这种亲切感极大地降低了阅读门槛,让那些原本遥不可及的古代生活场景,变得鲜活可感,充满了烟火气。这种叙事技巧,是很多同类书籍难以企及的高度。

评分这本书带给我的最大收获,是它打破了我对传统绘画题材的刻板印象。它不仅仅是在研究两幅“名作”,更是在挖掘隐藏在笔墨背后的社会变迁和人文精神。作者巧妙地将绘画理论与社会历史、民俗学研究熔于一炉,使得整部作品的视野极为开阔。阅读过程中,我不断被引导去思考,这些古人是如何记录他们的日常生活,他们的喜怒哀乐又是如何通过一笔一划被定格的。这本书的深度和广度,让我感觉像进行了一次穿越时空的深度田野调查,收获远超预期,绝对是值得珍藏的佳作。

评分这本书的论述逻辑严密得像是手工编织的艺术品,每一个论点都有充分的史料支撑,让人读来信服力十足。作者的笔触细腻而有力,对于复杂历史背景的梳理清晰得令人赞叹,完全没有那种晦涩难懂的学究气。我特别喜欢作者在分析两幅画作对比时所展现出的洞察力,那种对地域文化差异的微妙捕捉,简直是神来之笔。它不是简单地罗列事实,而是通过对比和阐释,构建了一个宏大的文化景观,让我对传统绘画中蕴含的社会学价值有了更深层次的理解。读完后,我感觉自己的知识结构被重新梳理了一遍,对“风俗画”这一门类有了全新的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![青瓷要览:南宋官窑通鉴 [Highlights of Celadon:Southern Song Official Kiln Tongjian] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12110319/5975bcffN0665eeb9.jpg)