具体描述

内容简介

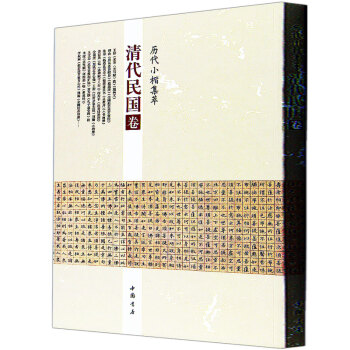

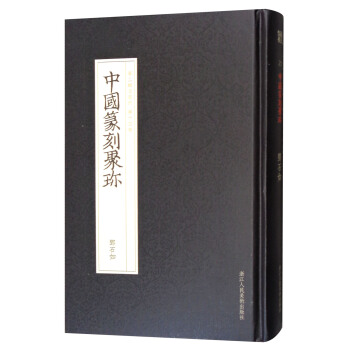

《中国篆刻聚珍(第2辑名家印 第14卷):邓石如》为中国篆刻聚珍第二辑中的其中一本邓石如卷,主要内容包括他的二百多方精彩印文,另外附有历代名家评语数十条。该印谱丛书定位于篆刻学习临摹、创作借鉴、印史研究和教学参考。满足篆刻爱好者、创作者临摹鉴赏和教学研究之需。成为学习、了解、研究印史的合理范本与理想参考。内页插图

用户评价

这本《中国篆刻聚珍(第2辑名家印 第14卷):邓石如》的装帧设计真的让人眼前一亮,纸张的质感厚实且细腻,拿在手里沉甸甸的,仿佛能感受到几代篆刻名家的艺术重量。封面采用了一种复古的深色调,配上烫金的书名和印章图案,显得既典雅又不失庄重。特别是内页的印刷,色彩的还原度非常高,印章的细节,无论是刀法的力度还是石材的肌理,都清晰可见,对于我们这些痴迷于篆刻艺术的人来说,这简直就是一场视觉盛宴。每一页的排版也相当考究,留白的处理恰到好处,既突出了印章本身的美感,又保证了阅读的舒适度。翻阅这本书的过程,就像是在与古人进行一场无声的对话,让人心生敬畏。它不仅仅是一本图录,更像是一件精心制作的工艺品,体现了出版方对传统艺术的尊重与传承的决心。这种对细节的极致追求,使得本书在众多艺术类书籍中脱颖而出,绝对是案头必备的精品。

评分这本书的出版,无疑是对中国篆刻艺术史的一次重要梳理和致敬。邓石如作为开宗立派的人物,其影响力贯穿后世,而要系统研究他的艺术,就必须依靠高质量的资料汇编。这套书的定位显然是面向专业研究者和资深爱好者的,它提供的不是碎片化的信息,而是一个相对完整的艺术面貌的展现。从我个人的体验来看,它极大地丰富了我对清代篆刻流派的认识,让我更清晰地看到了邓派与前人的区别和继承。对于图书馆或艺术院校来说,这无疑是一笔宝贵的馆藏;而对于个人藏家而言,它更是填补资料空白、提升鉴赏水平的利器。总而言之,这是一部制作精良、内容扎实、极具学术和艺术价值的精品图书,值得每一位热爱中国传统艺术的人拥有。

评分这本书的装帧和内容配置,透露出一种对收藏价值的深度考量。它不仅仅是供人翻阅学习的工具书,更是一件值得细心珍藏的艺术品。书脊的装订非常牢固,即便是经常翻阅,也不用担心散页。而且,随书附带的鉴赏导读部分,虽然篇幅不长,但其切入点非常精准,它没有过多地进行空泛的赞美,而是直指邓石如篆刻艺术的核心特征,比如“化圆为方”、“笔意入刀”等关键概念,用简洁而深刻的语言进行了阐释。对于那些希望深入理解其艺术思想的读者来说,这部分内容提供了必要的理论支撑,使得单纯的“看图”上升到了“理解”的层面。这种将实物展示与理论导引完美结合的方式,极大地提升了全书的阅读体验和收藏意义。

评分我接触篆刻多年,深知名家印谱对于技法提升的重要性,而这本书在选材上的独到之处,简直是教科书级别的示范。它没有仅仅停留在罗列作品的层面,而是非常有层次地展示了邓石如先生在不同创作阶段的风格演变和艺术思考。光是看那些布局精妙、气韵生动的印蜕,就能体会到他如何将篆书的笔意融入刀法之中,创造出那种雄浑开阔、浑厚拙朴的独特风格。特别是一些罕见的小品章,其章法上的巧妙构思,常常让人拍案叫绝,这些细节是其他普通资料集里很难找到的。对于学习者而言,临摹这些精心挑选的作品,远比泛泛而谈的理论学习要来得直接有效。这本书无疑为我们提供了一个近距离观察和学习这位碑学大师印风精髓的绝佳窗口,其学术价值和艺术价值都是无可替代的。

评分从一个纯粹的篆刻爱好者的角度来看,这本书带来的最大的震撼是它对“气”的捕捉。邓石如的篆刻,其魅力很大程度上来源于那种沛然莫御的内在线条力量感,这是一种难以言传的气势。以往我看的很多图录,受限于制版技术或者取景角度,总觉得少了那么一点“精气神”。然而,这套《聚珍》系列,尤其是这一卷,似乎拥有特殊的魔力,它将印面上的苍劲、拙朴和那种“金石味”都活生生地“搬”到了纸面上。我甚至可以想象出,如果将这些印蜕与原石放在一起对比,也不会有太大的失真感。这种高保真的呈现,对于我们练习“印从书入”的爱好者来说,是至关重要的,它帮助我们更好地体会如何让刀法模拟笔触的提按顿挫,让印面充满生命力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有