具体描述

编辑推荐

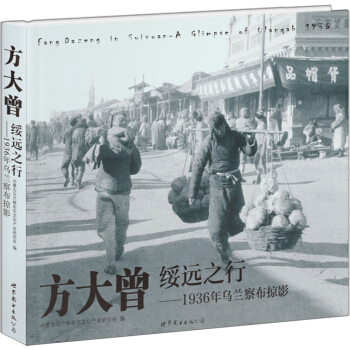

适读人群 :大众读者方大曾是我国20世纪30年代纪实摄影的先驱。他自1937年9月在河北的抗日战场失踪之后,在近半个多世纪的岁月中,几乎被历史淹没。然而,由于其胞妹方澄敏的自信和坚持,由于陈申、冯雪松等众多知识分子的不懈努力,终于使他和他的作品渐渐呈现在世人面前。这寻找,绝不单单是在寻找方大曾个人,而且是在寻找生命的尊严和价值,寻找他所珍藏的我们国家和民族的一段历史,寻找知识分子的良知和品格,寻找中国摄影的一份珍贵的遗产。

内容简介

这是一本收录中国战地记者方大曾摄影作品的画册。画册内容主要集中优选了方大曾于1935年至1937年期间在绥远地区拍摄的优秀作品。这些作品真实反映了当时的社会风貌,特别是对抗日战争期间的百姓生活给予了大量还原性的报道。这些照片具有珍贵的史料价值,现已经被中国国家博物馆收藏。

作者简介

乌兰察布市文化产业研究会,是主要从事文化产业研究、开发的非营利性、学术性社科研究组织。研究会致力于团结和组织市文化产业界及其他有志于文化产业建设和发展的人士,广泛、深入地开展学术研究、指导咨询、文化交流、人才培养和产业开发等活动,提高市文化产业的竞争力,促进市文化产业的发展和繁荣。

内页插图

目录

成长的方大曾绥远的烽火岁月

绥东前线视察记

兴和之行(绥东通讯)

八十年前的乌兰察布

从集宁到陶林

寻找方大曾

以身许国的新闻战士

半个世纪的搜索

几乎触碰到的气息——拍摄《寻找方大曾》纪录片手稿

后记

乌兰察布市概况

方大曾生平年表

精彩书摘

绥东前线视察记

小方

为了把绥远抗敌的情形,可给读者一个实际的真确的认识,所以记者乃有前线之行。

一 从北平到集宁

十二月四日晚,自北平起程,平绥道上的火车在冽风中挣扎了一个整夜,经过张家口大同等处,记者均从睡梦中惊醒,听到车窗外面咆哮的大风,就觉得冷栗,而体会到战壕中守卫国土的将士之身境。啊,冷!冻得死人的冷!

五日晨,到集宁县,这是绥东的军事重镇,记者即在此下车。集宁县车站,从前叫平地泉,因为在县城的东南三十里路,有个地方名为平地泉,当年平绥路测定线路时,本预备在那里设站的,虽然后来又改在集宁县设站,但是站名就仍依原来的规定,直到今年七月一号,才正式改为名符其实的集宁县车站。

县城是以土墙围成的,火车站即在城内的中央,火车从南门开入再由西门穿出,把整个的内城区域横分为两部分,西半块地方名为桥西,东半块名为桥东。到绥东前线去的路,无论是去红格尔图或兴和县,均须经桥东出东门,因之在东门外,满布了一片伟大的防御工事。

记者在一个饭馆里午餐,遇着许多军人,他们是昨夜才开到的,因为这里已有的店家,栈房都早被军队占满了,所以这后来的只得到各饭店暂为借宿。他们大都操着南方口音,是第四师的弟兄,由陕北徒步抵此,曾费了一个多月的光阴,饱尝了塞北的风霜。

他们问记者从前线距这里还有多远,当他们听到只有一百八十里时,不由得大家都互相的看了一看,继之在每个人的面上都发出一种微笑的表情。

“只有一百多路啦,我入他妈的!”其中的一位这样不可抑制高兴着说。他们一个多月来辛苦的长途跋涉,好像这才得到一点真正的安慰,他们即刻就要和晋绥军联合起来,防守国土,收回察北,打到热河,把敌人从我们的东三省里驱逐出去。

他们又问记者道:“敌人是日本兵呢还是伪匪军?”

“现在还都是伪匪军作先锋,不过日本军也就快亲自出马了。”这些忠勇的弟兄,听到记者的回答时,首先表示着有点失望的样子,但过一会儿就又都微笑起来了。

记者自饭馆出来,即分别到各方接洽,得唔骑兵一师军法处彭启予处长,商议赴前方视察之事。该师防地之最前方,只得一站一站的逐段前进,恰巧赶上该师王参谋长仁光君预备在下午五点半乘军用运输车到距集宁六十里路的大六号阵地去,这是一个很好的机会,记者遂与同行,抱着得前进一步就前进一步的策略到火线上去!

二 到红格尔图去

从集宁到红格尔图,要经过五个主要的村庄,这五个村庄的名字及其与集宁的距离如下:第一,黄家村三十里。第二,大六号六十里。第三,贲红八十里。第四,高家地一百二十里。第五,十二苏木一百六十五里,从十二苏木再走十五里,即是目的地了。我们从集宁起程时,已是黄昏时分,走到东门外八里路的霸王桥,天即漆黑。在路途上,遇到第四师与三十五军换防的夜行队伍,令人感触着一种战场上的伟大景象。

到黄家村时,车停十几分钟,大家下车活动一下冻僵了的腿脚,然后续行。汽车在高低的山原上,在旷野的黑暗中,共走了二小时,始到大六号,骑兵一师的参谋处设在这里,记者即以此地作为赴红格尔图的第一站驻地。

晚间,和王参谋长及各位参谋畅谈,他们兴高采烈的叙述十一月十五至十八日的红格尔图之役,又拿了许多胜利品来出示记者,其中有一件最使记者感觉兴趣的,是那幅大张的“北支那”地图,这张日文的华北地图,还是最近才由南满洲铁道株式会社出版的,其详细为我们本国出版的任何地图所不及,记者见此如同珍宝,把它详细的看,简略的抄下。据段参谋说:这地图是在匪首王英的司令部中获得的。当我军把围攻红镇的伪匪打退之后,又继续追至十五里路以外的大拉村地方,那儿是王英所在的伪司令部,我军追剿至此,正值深夜,王匪和伪军官长们有的连裤子都没有来得及穿,在仓促中乘汽车逃走,这是当地老百姓所亲睹的情形。这次王匪倾巢来犯,以七千人之众,详密的动员来围攻我只有二百名守军的红格尔图,他计划着三小时内可以打下,当然并没有想到会遭遇这样的惨败,所以闹了裸体而逃的大笑话,也是古今战场上的一段趣味。

在这次战役中,以物质来说,我军也得到不少的贵重收获,如无线电两架,文件,军火等,不只是敌方的损失,而且还都是对我们有实用的东西。所以王参谋说:“我们欢迎他们再来一次,好给我们一点补充。”

次日,参谋处奉命开驻大六号以北二十里路的贲红,这样,记者又得有机会乘运输车前进一战了,至于骑军一师走后的大六号地带,则由新来的第四师驻防。

当我们全部开到贲红时,才上午十一时,记者因赴前线之心甚切,所以正当他忙于布置新驻地时,乃告辞,自己单独徒步北行,因为从此地到北面的高家地只有四十里路,今天不妨多赶一程,晚间即宿该地。

沿途经过一个小村庄,有四零一团的步兵驻守着,弟兄们正在附近工事。记者趋前说明来意,并给他们摄影,大家都欢喜极了。塞北荒原上的路程,比起内地来重要较长一些,这四十里的路程,直走了五个多钟头才到。有房因为逆着强烈的北风,所以更感觉特别的吃力,当黄昏时候到达高家地已是疲倦极了。

……

前言/序言

方大曾和乌兰察布

方大曾是我国二十世纪三十年代纪实摄影的先驱。他自1937 年9 月在河北的抗日战场失踪之后,在近半个多世纪的岁月中,几乎被历史淹没。然而,由于其胞妹方澄敏的自信和坚持,由于陈申、冯雪松等众多知识分子的不懈努力,二十多年来,一颗颗正直的、善良的、向真向美的心汇聚成的一股“寻找方大曾”的力量,终于使他和他的作品,渐渐地呈现在世人面前。这寻找,绝不单单是在寻找方大曾个人,更是在寻找生命的尊严和价值;寻找他所珍藏的我们国家和民族的一段历史,寻找知识分子的良知和品格,寻找中国摄影的一份珍贵的遗产。

这本有关方大曾和乌兰察布的书,应是“寻找方大曾”事业的又一个进展和突破。

方大曾和乌兰察布有着一段令人感动的情缘。

从1936 年末至1937 年初,在绥远抗战的烽火岁月中,年仅24 岁的方大曾只身奔赴贫穷、战乱、寒冷的绥远大地。他的足迹踏遍了今天乌兰察布的集宁、察右后旗、兴和、察右中旗、丰镇、察右前旗、四子王旗,以及曾属乌兰察布管辖的达茂旗。他的身影出现在军营里、农家院、蒙古包、街道上、矿井边、佛堂前;他的镜头对准塞外的山川、河流、城镇、村庄,一个个军人、农民、牧人、纤夫、乞丐……在他存世的九百余张照片中,竟有近四百张拍摄于现在的乌兰察布地区。他的作品,聚焦在严酷的抗日前线:坑道里的战士、冰雪中的哨兵、日伪的暴行、战争的惨烈……他用真诚的、热爱和平与自由的、仇视侵略者的目光,为我们留下了中国军民的抗日图谱。他的作品,紧贴着冰冷的社会下层:黑暗中的矿工、烈日下的纤夫、河流的浮尸、街巷的难民……那一幅幅艰辛、疲惫、无奈的表情,表达着他同情劳苦大众,关注人类生存环境的民本思想。

方大曾为什么要来乌兰察布?毫无疑问,他是奔着绥远抗战来的,而绥远抗战就发生在乌兰察布。作为一个热血沸腾的爱国战地记者,哪里是抗日前线,他就冲向哪里。当时的绥远抗战就是全国聚焦的抗日前线。绥远抗战在中国的抗日战争史上有着特别重要的地位。“九·一八事变”之后,中国人民和中国军队反抗侵略者的斗争是惊天动地、悲壮激烈的。就国民党军队的抗战而言,就有马占山领导的江桥抗战、“一·二八”淞沪抗战、长城抗战、察哈尔同盟军抗战等,然而,由于蒋介石的“攘外必先安内”的政策,使这些抗战都一次次地以失败而告终。而绥远抗战却是一次彻底胜利的战争,它极大地鼓舞了全国人民抗日必胜的信心,打击了日伪军的嚣张气焰,在一定程度上诱发了西安事变,在全国引发了一场轰轰烈烈的援绥抗战运动。

方大曾用自己的方式把这场战争的一些实况公诸于世,这在当时引起了很大的反响。方大曾生前并没有想到,八十年后的今天,他的名字与乌兰察布这样紧紧地联系在一起。现在,乌兰察布市正在筹建“绥远抗战纪念馆”。之前,我们苦于找不到当时的资料,一些同志曾在北京图书馆等地埋头翻阅那些泛黄的旧书刊,但所获甚微。自从找到了方大曾,我们就像发现了一座宝藏。我们决心在方大曾的学习、宣传和研究上走出一条新路,让方大曾的思想和精神在他曾经战斗和工作过的地方深深扎根,发扬光大。

除了绥远抗战,方大曾还拍了为数不少的大众生活和民族风俗照片,“四子王婚礼”就是其中非常珍贵的一组。这一组照片当年在英国伦敦,后来在台湾发表以后,在海内外和海峡两岸引起了广泛关注。这些八十年前的照片,是留给我们的一份珍贵的文化遗产。而方大曾在其中的作用是无以替代,功不可没的。

虽然我们在识别和辨认这些照片的时候,做了很多工作,费了很大的力气,然而由于年代之久远和学识之有限,使得其中相当一部分照片,还不能为其准确冠名,例如寺庙名、人名、地址名称等等。这些遗憾只能随着日后研究之深入而逐步得以解决了。

方大曾曾经在乌兰察布这块贫瘠而多难的土地上为国家、为民族做出了一个记者能够做到的巨大贡献,也为自己赢得了本应该得到的荣誉和成就。乌兰察布因为有方大曾而倍感荣幸,不仅使它的文化含量和影响力渐增,而且使它的精神世界更加丰富而自信。

王玉水 任致中

2015 年12 月于乌兰察布

用户评价

这本书的名字,《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》,像是一封来自过去的邀请函。1936年,那个充满危机与希望的年代,日本帝国主义的侵略阴影已经笼罩在中华大地上,而绥远地区,正处于风口浪尖。方大曾,这个名字勾起了我的好奇心,他究竟是怎样一位人物?他的“绥远之行”又有着怎样的意义?“乌兰察布掠影”四个字,更是让我充满了想象,它是否意味着书中会包含大量关于当地风土人情、社会风貌的描写,如同摄影师镜头下的瞬间定格?我期待着,通过这本书,能够深入了解1936年绥远地区的真实情况,感受那个时期人们的生活状态,以及在那片土地上发生的种种故事。这本书,或许能为我揭示一段被历史洪流所掩盖的珍贵记忆,让我以一种更为真切的方式,去理解那段波澜壮阔的历史。

评分《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》这本书,拿到手里的时候,就被它的名字吸引住了。方大曾,这个名字本身就带有一种历史的厚重感,而“绥远之行”,更是让人联想到那个风云变幻的年代。1936年的乌兰察布,这三个词叠加在一起,勾勒出了一幅怎样的画面?是尘土飞扬的戈壁,还是战火纷飞的前线?亦或是,在那动荡的背景下,普通人的生活又是怎样的?我迫不及待地想翻开书页,跟随方大曾的脚步,去探寻那段被时光尘封的记忆。我总觉得,每一个历史的角落,都藏着值得被讲述的故事,而这本书,似乎就是一把钥匙,能为我打开一扇通往过去的窗。我期待着,通过这本书,能够更深刻地理解那个时代的中国,理解那些在历史洪流中努力生活着的人们。同时,我也对方大曾本人产生了浓厚的兴趣,他究竟是怎样一个人?他的视角又会给我们带来怎样的独特体悟?我抱着极大的好奇心,准备开始我的阅读之旅。

评分这本书的标题,《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》,立刻勾起了我的好奇心。1936年,那是抗日战争全面爆发前夕,中国大地正经历着剧烈的动荡。方大曾,这个名字并不为大众熟知,这反而增加了我对他的探索欲。他为什么会在那个时期,前往绥远?“绥远之行”本身就充满了故事性,而“乌兰察布掠影”则暗示了这本书的重点在于对当地风貌和人文的细致捕捉。我脑海中浮现出的是,一位摄影师(或者记者)带着他的相机,走在当时的绥远大地上,用镜头记录下一切。他看到的,会是怎样的景象?是紧张的战备气氛,还是民众在动荡中的生活轨迹?抑或是,那片土地上独特的自然风光和民俗风情?我希望这本书能带我穿越时空,让我亲身感受那个年代的氛围,理解那个时期绥远地区所面临的挑战和机遇,以及生活在那里的人们的喜怒哀乐。

评分这本书的名字,《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》,光是读起来,就有一种扑面而来的时代气息。1936年,那可是抗日战争前夕,整个中国都笼罩在紧张和不安之中。方大曾,这个名字我有点陌生,但“绥远之行”四个字,立刻让人联想到那个时期的边疆局势。绥远,曾经是重要的战略要地,那里发生了多少故事,又有多少鲜为人知的人物?而“乌兰察布掠影”,更是增添了一份神秘感,似乎是在一片广袤的土地上,捕捉到了某些转瞬即逝的画面。我很好奇,方大曾究竟是带着怎样的目的前往绥远?他看到了什么?记录了什么?他的“掠影”究竟是怎样的景象?是壮丽的自然风光,还是紧张的军事对峙?亦或是,在战乱的阴影下,普通民众的生活状态?这本书,像是一张泛黄的老照片,等待着我去揭开它背后的故事,去感受那个时代的温度和脉搏。

评分仅仅是《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》这个书名,就足以在我脑海中激起层层涟漪。1936年,一个在中国近代史上充满重要意义的年份,日本侵略的阴影日益加深,国内局势也愈发复杂。方大曾,一个名字,一个可能承载着特定历史使命的人物;绥远,一个在战略上至关重要的区域;乌兰察布,一个内蒙古地域的代表。这几个元素的组合,让我对接下来的阅读内容充满了期待。我非常好奇,方大曾是抱着怎样的目的,在这动荡的年代,踏上了前往绥远的旅程?他的“掠影”,究竟捕捉到了哪些景象?是战火纷飞的前线,还是人民群众在艰难岁月里的生活百态?抑或是,那片土地上独特的自然风光和民俗风情?这本书,仿佛是一扇通往过去的大门,我迫不及待地想推开它,去窥探那个年代的真实面貌,去感受那个时期绥远地区人们的生活气息,去理解那段被历史所记录或遗忘的故事。

评分《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》这个书名,仿佛一幅缓缓展开的历史画卷。方大曾,一个略显陌生的名字,却承载着一段具体的“行迹”;1936年,那个抗日战争前夕的动荡年代;绥远,一个在中国近现代史上具有重要战略意义的地区;乌兰察布,一个在内蒙古高原上的地名,它的“掠影”又会是什么?我脑海中自动脑补出一位先行者,肩挑重担,行走在时代的风口浪尖。他的眼睛,他的镜头(如果他有的话),是否捕捉到了那些转瞬即逝却又弥足珍贵的历史瞬间?这本书,不仅仅是一次简单的地理考察,更像是一次深入历史肌理的探寻。我希望通过阅读,能够感受到那个时代绥远地区特有的社会面貌、人文风情,以及在那片土地上的人们所经历的种种。它或许能填补我对于那个时期边疆历史的认知空白,让我对那个年代的中国有更深层次的理解。

评分读完《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》的扉页,我脑海中立刻涌现出了一系列画面。1936年,那是一个怎样的年份?对于中国而言,无疑是风雨飘摇的关键时刻。绥远,一个在地理和战略上都极为重要的区域,它所承载的,不仅仅是土地的归属,更是民族存亡的重量。方大曾,这个名字虽然在历史的长河中或许不是最为人熟知的,但“行”这个字,暗示了他是一位行走在时代前沿的观察者。他的“之行”,必定伴随着所见所闻,所思所感。我好奇的是,他作为一名摄影师(我猜测),他的镜头下会捕捉到怎样的瞬间?是宏大的历史事件,还是细微的生活点滴?乌兰察布,这个在内蒙古地区的名字,在那个年代,它又扮演着怎样的角色?是边疆的烽火台,还是民族融合的熔炉?这本书,宛如一次穿越时空的邀请,邀请我亲临现场,感受那个年代的气息,倾听那个时代的声音。我希望通过阅读,能看到那个年代特有的质朴和坚韧,也能感受到那个年代人们面对挑战时的勇气和智慧。

评分《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》这本书的标题,本身就充满了画面感和故事性。方大曾,一个名字,一个故事的起点;绥远之行,一段旅程,一段历史的见证;1936年,一个特定的时间节点,那个年代的中国,充满了变革与动荡;乌兰察布,一个具体的地名,一个承载着特定地域风貌和人文气息的地方。这几个元素的组合,让我对书中的内容充满了遐想。我猜想,这本书不仅仅是一本简单的游记,更可能是一份关于那个时代、那个地区的珍贵记录。方大曾的视角,或许是独特的,他看到了常人所未见的景象,记录了常人所未曾关注的细节。我对1936年的中国历史有着浓厚的兴趣,特别是那些发生在边疆地区的事件,它们往往能折射出更广阔的历史图景。我期待这本书能为我打开一扇新的窗口,让我以一种更为直观、更为生动的方式去了解那段历史,去认识那个地方,去体会那个时代人们的生活状态和精神面貌。

评分《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》这个书名,像是一道引人入胜的谜题。方大曾,一个名字,一个可能被历史尘封的人物;绥远之行,一段旅程,一段与时代紧密相连的行走;1936年,一个充满变数的年份,日本侵华的阴云已经笼罩;乌兰察布,一个具体的地理坐标,内蒙古的风土人情,那里在那个年代又是怎样的景象?我迫不及待地想知道,方大曾究竟是谁?他为什么会踏上这趟“绥远之行”?他的“掠影”又捕捉到了哪些被历史忽略的瞬间?我总觉得,那些发生在边疆地区的历史细节,往往能折射出更宏大的时代背景和更深刻的人性故事。这本书,就像是通往过去的一扇小门,邀请我钻进去,去感受那个年代的空气,去聆听那个年代的声音,去看见那个年代的色彩。我期待着,通过这本书,能够对1936年的中国,特别是绥远地区,有一个更为立体、更为真实的认识。

评分《方大曾绥远之行:1936年乌兰察布掠影》这个标题,直接将我带入了一个特定的历史情境。1936年,那个中国人民抗日斗争日益激烈的时刻,边疆地区的战略地位愈发重要。方大曾,这个名字对我来说是新鲜的,但“绥远之行”这几个字,立刻勾起了我对那个年代绥远地区局势的联想。他为何踏上这段旅程?他的视角又是怎样的?“乌兰察布掠影”更是充满了画面感,我猜想书中会有对当时乌兰察布地区自然风光、人文景观,以及社会生活的细致描绘。这本书,似乎不仅仅是一部单纯的文献记录,更可能是一次带着情感和思考的观察。我期待着,能够通过方大曾的眼睛,去感受那个年代边疆人民的坚韧与智慧,去理解那片土地在中国近代史中所扮演的重要角色,也希望能从中看到一些被主流叙事所忽略的细节,让那段历史更加鲜活和立体。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![威廉·埃格尔斯顿导读 [William Eggleston’s Guide] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12070565/5a331865Ncef816a2.jpg)

![四季摄影 [Digital Photography Month by Month] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12181354/58fee094N58e53c4c.jpg)

![火星 [MARS:A Photographic Exploration] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12181888/5a33187fN9c06b01e.jpg)