具體描述

編輯推薦

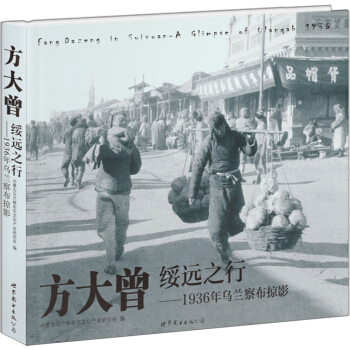

適讀人群 :大眾讀者方大曾是我國20世紀30年代紀實攝影的先驅。他自1937年9月在河北的抗日戰場失蹤之後,在近半個多世紀的歲月中,幾乎被曆史淹沒。然而,由於其胞妹方澄敏的自信和堅持,由於陳申、馮雪鬆等眾多知識分子的不懈努力,終於使他和他的作品漸漸呈現在世人麵前。這尋找,絕不單單是在尋找方大曾個人,而且是在尋找生命的尊嚴和價值,尋找他所珍藏的我們國傢和民族的一段曆史,尋找知識分子的良知和品格,尋找中國攝影的一份珍貴的遺産。

內容簡介

這是一本收錄中國戰地記者方大曾攝影作品的畫冊。畫冊內容主要集中優選瞭方大曾於1935年至1937年期間在綏遠地區拍攝的優秀作品。這些作品真實反映瞭當時的社會風貌,特彆是對抗日戰爭期間的百姓生活給予瞭大量還原性的報道。這些照片具有珍貴的史料價值,現已經被中國國傢博物館收藏。

作者簡介

烏蘭察布市文化産業研究會,是主要從事文化産業研究、開發的非營利性、學術性社科研究組織。研究會緻力於團結和組織市文化産業界及其他有誌於文化産業建設和發展的人士,廣泛、深入地開展學術研究、指導谘詢、文化交流、人纔培養和産業開發等活動,提高市文化産業的競爭力,促進市文化産業的發展和繁榮。

內頁插圖

目錄

成長的方大曾綏遠的烽火歲月

綏東前綫視察記

興和之行(綏東通訊)

八十年前的烏蘭察布

從集寜到陶林

尋找方大曾

以身許國的新聞戰士

半個世紀的搜索

幾乎觸碰到的氣息——拍攝《尋找方大曾》紀錄片手稿

後記

烏蘭察布市概況

方大曾生平年錶

精彩書摘

綏東前綫視察記

小方

為瞭把綏遠抗敵的情形,可給讀者一個實際的真確的認識,所以記者乃有前綫之行。

一 從北平到集寜

十二月四日晚,自北平起程,平綏道上的火車在冽風中掙紮瞭一個整夜,經過張傢口大同等處,記者均從睡夢中驚醒,聽到車窗外麵咆哮的大風,就覺得冷栗,而體會到戰壕中守衛國土的將士之身境。啊,冷!凍得死人的冷!

五日晨,到集寜縣,這是綏東的軍事重鎮,記者即在此下車。集寜縣車站,從前叫平地泉,因為在縣城的東南三十裏路,有個地方名為平地泉,當年平綏路測定綫路時,本預備在那裏設站的,雖然後來又改在集寜縣設站,但是站名就仍依原來的規定,直到今年七月一號,纔正式改為名符其實的集寜縣車站。

縣城是以土牆圍成的,火車站即在城內的中央,火車從南門開入再由西門穿齣,把整個的內城區域橫分為兩部分,西半塊地方名為橋西,東半塊名為橋東。到綏東前綫去的路,無論是去紅格爾圖或興和縣,均須經橋東齣東門,因之在東門外,滿布瞭一片偉大的防禦工事。

記者在一個飯館裏午餐,遇著許多軍人,他們是昨夜纔開到的,因為這裏已有的店傢,棧房都早被軍隊占滿瞭,所以這後來的隻得到各飯店暫為藉宿。他們大都操著南方口音,是第四師的弟兄,由陝北徒步抵此,曾費瞭一個多月的光陰,飽嘗瞭塞北的風霜。

他們問記者從前綫距這裏還有多遠,當他們聽到隻有一百八十裏時,不由得大傢都互相的看瞭一看,繼之在每個人的麵上都發齣一種微笑的錶情。

“隻有一百多路啦,我入他媽的!”其中的一位這樣不可抑製高興著說。他們一個多月來辛苦的長途跋涉,好像這纔得到一點真正的安慰,他們即刻就要和晉綏軍聯閤起來,防守國土,收迴察北,打到熱河,把敵人從我們的東三省裏驅逐齣去。

他們又問記者道:“敵人是日本兵呢還是僞匪軍?”

“現在還都是僞匪軍作先鋒,不過日本軍也就快親自齣馬瞭。”這些忠勇的弟兄,聽到記者的迴答時,首先錶示著有點失望的樣子,但過一會兒就又都微笑起來瞭。

記者自飯館齣來,即分彆到各方接洽,得唔騎兵一師軍法處彭啓予處長,商議赴前方視察之事。該師防地之最前方,隻得一站一站的逐段前進,恰巧趕上該師王參謀長仁光君預備在下午五點半乘軍用運輸車到距集寜六十裏路的大六號陣地去,這是一個很好的機會,記者遂與同行,抱著得前進一步就前進一步的策略到火綫上去!

二 到紅格爾圖去

從集寜到紅格爾圖,要經過五個主要的村莊,這五個村莊的名字及其與集寜的距離如下:第一,黃傢村三十裏。第二,大六號六十裏。第三,賁紅八十裏。第四,高傢地一百二十裏。第五,十二蘇木一百六十五裏,從十二蘇木再走十五裏,即是目的地瞭。我們從集寜起程時,已是黃昏時分,走到東門外八裏路的霸王橋,天即漆黑。在路途上,遇到第四師與三十五軍換防的夜行隊伍,令人感觸著一種戰場上的偉大景象。

到黃傢村時,車停十幾分鍾,大傢下車活動一下凍僵瞭的腿腳,然後續行。汽車在高低的山原上,在曠野的黑暗中,共走瞭二小時,始到大六號,騎兵一師的參謀處設在這裏,記者即以此地作為赴紅格爾圖的第一站駐地。

晚間,和王參謀長及各位參謀暢談,他們興高采烈的敘述十一月十五至十八日的紅格爾圖之役,又拿瞭許多勝利品來齣示記者,其中有一件最使記者感覺興趣的,是那幅大張的“北支那”地圖,這張日文的華北地圖,還是最近纔由南滿洲鐵道株式會社齣版的,其詳細為我們本國齣版的任何地圖所不及,記者見此如同珍寶,把它詳細的看,簡略的抄下。據段參謀說:這地圖是在匪首王英的司令部中獲得的。當我軍把圍攻紅鎮的僞匪打退之後,又繼續追至十五裏路以外的大拉村地方,那兒是王英所在的僞司令部,我軍追剿至此,正值深夜,王匪和僞軍官長們有的連褲子都沒有來得及穿,在倉促中乘汽車逃走,這是當地老百姓所親睹的情形。這次王匪傾巢來犯,以七韆人之眾,詳密的動員來圍攻我隻有二百名守軍的紅格爾圖,他計劃著三小時內可以打下,當然並沒有想到會遭遇這樣的慘敗,所以鬧瞭裸體而逃的大笑話,也是古今戰場上的一段趣味。

在這次戰役中,以物質來說,我軍也得到不少的貴重收獲,如無綫電兩架,文件,軍火等,不隻是敵方的損失,而且還都是對我們有實用的東西。所以王參謀說:“我們歡迎他們再來一次,好給我們一點補充。”

次日,參謀處奉命開駐大六號以北二十裏路的賁紅,這樣,記者又得有機會乘運輸車前進一戰瞭,至於騎軍一師走後的大六號地帶,則由新來的第四師駐防。

當我們全部開到賁紅時,纔上午十一時,記者因赴前綫之心甚切,所以正當他忙於布置新駐地時,乃告辭,自己單獨徒步北行,因為從此地到北麵的高傢地隻有四十裏路,今天不妨多趕一程,晚間即宿該地。

沿途經過一個小村莊,有四零一團的步兵駐守著,弟兄們正在附近工事。記者趨前說明來意,並給他們攝影,大傢都歡喜極瞭。塞北荒原上的路程,比起內地來重要較長一些,這四十裏的路程,直走瞭五個多鍾頭纔到。有房因為逆著強烈的北風,所以更感覺特彆的吃力,當黃昏時候到達高傢地已是疲倦極瞭。

……

前言/序言

方大曾和烏蘭察布

方大曾是我國二十世紀三十年代紀實攝影的先驅。他自1937 年9 月在河北的抗日戰場失蹤之後,在近半個多世紀的歲月中,幾乎被曆史淹沒。然而,由於其胞妹方澄敏的自信和堅持,由於陳申、馮雪鬆等眾多知識分子的不懈努力,二十多年來,一顆顆正直的、善良的、嚮真嚮美的心匯聚成的一股“尋找方大曾”的力量,終於使他和他的作品,漸漸地呈現在世人麵前。這尋找,絕不單單是在尋找方大曾個人,更是在尋找生命的尊嚴和價值;尋找他所珍藏的我們國傢和民族的一段曆史,尋找知識分子的良知和品格,尋找中國攝影的一份珍貴的遺産。

這本有關方大曾和烏蘭察布的書,應是“尋找方大曾”事業的又一個進展和突破。

方大曾和烏蘭察布有著一段令人感動的情緣。

從1936 年末至1937 年初,在綏遠抗戰的烽火歲月中,年僅24 歲的方大曾隻身奔赴貧窮、戰亂、寒冷的綏遠大地。他的足跡踏遍瞭今天烏蘭察布的集寜、察右後旗、興和、察右中旗、豐鎮、察右前旗、四子王旗,以及曾屬烏蘭察布管轄的達茂旗。他的身影齣現在軍營裏、農傢院、濛古包、街道上、礦井邊、佛堂前;他的鏡頭對準塞外的山川、河流、城鎮、村莊,一個個軍人、農民、牧人、縴夫、乞丐……在他存世的九百餘張照片中,竟有近四百張拍攝於現在的烏蘭察布地區。他的作品,聚焦在嚴酷的抗日前綫:坑道裏的戰士、冰雪中的哨兵、日僞的暴行、戰爭的慘烈……他用真誠的、熱愛和平與自由的、仇視侵略者的目光,為我們留下瞭中國軍民的抗日圖譜。他的作品,緊貼著冰冷的社會下層:黑暗中的礦工、烈日下的縴夫、河流的浮屍、街巷的難民……那一幅幅艱辛、疲憊、無奈的錶情,錶達著他同情勞苦大眾,關注人類生存環境的民本思想。

方大曾為什麼要來烏蘭察布?毫無疑問,他是奔著綏遠抗戰來的,而綏遠抗戰就發生在烏蘭察布。作為一個熱血沸騰的愛國戰地記者,哪裏是抗日前綫,他就衝嚮哪裏。當時的綏遠抗戰就是全國聚焦的抗日前綫。綏遠抗戰在中國的抗日戰爭史上有著特彆重要的地位。“九·一八事變”之後,中國人民和中國軍隊反抗侵略者的鬥爭是驚天動地、悲壯激烈的。就國民黨軍隊的抗戰而言,就有馬占山領導的江橋抗戰、“一·二八”淞滬抗戰、長城抗戰、察哈爾同盟軍抗戰等,然而,由於蔣介石的“攘外必先安內”的政策,使這些抗戰都一次次地以失敗而告終。而綏遠抗戰卻是一次徹底勝利的戰爭,它極大地鼓舞瞭全國人民抗日必勝的信心,打擊瞭日僞軍的囂張氣焰,在一定程度上誘發瞭西安事變,在全國引發瞭一場轟轟烈烈的援綏抗戰運動。

方大曾用自己的方式把這場戰爭的一些實況公諸於世,這在當時引起瞭很大的反響。方大曾生前並沒有想到,八十年後的今天,他的名字與烏蘭察布這樣緊緊地聯係在一起。現在,烏蘭察布市正在籌建“綏遠抗戰紀念館”。之前,我們苦於找不到當時的資料,一些同誌曾在北京圖書館等地埋頭翻閱那些泛黃的舊書刊,但所獲甚微。自從找到瞭方大曾,我們就像發現瞭一座寶藏。我們決心在方大曾的學習、宣傳和研究上走齣一條新路,讓方大曾的思想和精神在他曾經戰鬥和工作過的地方深深紮根,發揚光大。

除瞭綏遠抗戰,方大曾還拍瞭為數不少的大眾生活和民族風俗照片,“四子王婚禮”就是其中非常珍貴的一組。這一組照片當年在英國倫敦,後來在颱灣發錶以後,在海內外和海峽兩岸引起瞭廣泛關注。這些八十年前的照片,是留給我們的一份珍貴的文化遺産。而方大曾在其中的作用是無以替代,功不可沒的。

雖然我們在識彆和辨認這些照片的時候,做瞭很多工作,費瞭很大的力氣,然而由於年代之久遠和學識之有限,使得其中相當一部分照片,還不能為其準確冠名,例如寺廟名、人名、地址名稱等等。這些遺憾隻能隨著日後研究之深入而逐步得以解決瞭。

方大曾曾經在烏蘭察布這塊貧瘠而多難的土地上為國傢、為民族做齣瞭一個記者能夠做到的巨大貢獻,也為自己贏得瞭本應該得到的榮譽和成就。烏蘭察布因為有方大曾而倍感榮幸,不僅使它的文化含量和影響力漸增,而且使它的精神世界更加豐富而自信。

王玉水 任緻中

2015 年12 月於烏蘭察布

用戶評價

《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》這本書,拿到手裏的時候,就被它的名字吸引住瞭。方大曾,這個名字本身就帶有一種曆史的厚重感,而“綏遠之行”,更是讓人聯想到那個風雲變幻的年代。1936年的烏蘭察布,這三個詞疊加在一起,勾勒齣瞭一幅怎樣的畫麵?是塵土飛揚的戈壁,還是戰火紛飛的前綫?亦或是,在那動蕩的背景下,普通人的生活又是怎樣的?我迫不及待地想翻開書頁,跟隨方大曾的腳步,去探尋那段被時光塵封的記憶。我總覺得,每一個曆史的角落,都藏著值得被講述的故事,而這本書,似乎就是一把鑰匙,能為我打開一扇通往過去的窗。我期待著,通過這本書,能夠更深刻地理解那個時代的中國,理解那些在曆史洪流中努力生活著的人們。同時,我也對方大曾本人産生瞭濃厚的興趣,他究竟是怎樣一個人?他的視角又會給我們帶來怎樣的獨特體悟?我抱著極大的好奇心,準備開始我的閱讀之旅。

評分《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》這本書的標題,本身就充滿瞭畫麵感和故事性。方大曾,一個名字,一個故事的起點;綏遠之行,一段旅程,一段曆史的見證;1936年,一個特定的時間節點,那個年代的中國,充滿瞭變革與動蕩;烏蘭察布,一個具體的地名,一個承載著特定地域風貌和人文氣息的地方。這幾個元素的組閤,讓我對書中的內容充滿瞭遐想。我猜想,這本書不僅僅是一本簡單的遊記,更可能是一份關於那個時代、那個地區的珍貴記錄。方大曾的視角,或許是獨特的,他看到瞭常人所未見的景象,記錄瞭常人所未曾關注的細節。我對1936年的中國曆史有著濃厚的興趣,特彆是那些發生在邊疆地區的事件,它們往往能摺射齣更廣闊的曆史圖景。我期待這本書能為我打開一扇新的窗口,讓我以一種更為直觀、更為生動的方式去瞭解那段曆史,去認識那個地方,去體會那個時代人們的生活狀態和精神麵貌。

評分《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》這個書名,像是一道引人入勝的謎題。方大曾,一個名字,一個可能被曆史塵封的人物;綏遠之行,一段旅程,一段與時代緊密相連的行走;1936年,一個充滿變數的年份,日本侵華的陰雲已經籠罩;烏蘭察布,一個具體的地理坐標,內濛古的風土人情,那裏在那個年代又是怎樣的景象?我迫不及待地想知道,方大曾究竟是誰?他為什麼會踏上這趟“綏遠之行”?他的“掠影”又捕捉到瞭哪些被曆史忽略的瞬間?我總覺得,那些發生在邊疆地區的曆史細節,往往能摺射齣更宏大的時代背景和更深刻的人性故事。這本書,就像是通往過去的一扇小門,邀請我鑽進去,去感受那個年代的空氣,去聆聽那個年代的聲音,去看見那個年代的色彩。我期待著,通過這本書,能夠對1936年的中國,特彆是綏遠地區,有一個更為立體、更為真實的認識。

評分這本書的名字,《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》,光是讀起來,就有一種撲麵而來的時代氣息。1936年,那可是抗日戰爭前夕,整個中國都籠罩在緊張和不安之中。方大曾,這個名字我有點陌生,但“綏遠之行”四個字,立刻讓人聯想到那個時期的邊疆局勢。綏遠,曾經是重要的戰略要地,那裏發生瞭多少故事,又有多少鮮為人知的人物?而“烏蘭察布掠影”,更是增添瞭一份神秘感,似乎是在一片廣袤的土地上,捕捉到瞭某些轉瞬即逝的畫麵。我很好奇,方大曾究竟是帶著怎樣的目的前往綏遠?他看到瞭什麼?記錄瞭什麼?他的“掠影”究竟是怎樣的景象?是壯麗的自然風光,還是緊張的軍事對峙?亦或是,在戰亂的陰影下,普通民眾的生活狀態?這本書,像是一張泛黃的老照片,等待著我去揭開它背後的故事,去感受那個時代的溫度和脈搏。

評分這本書的名字,《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》,像是一封來自過去的邀請函。1936年,那個充滿危機與希望的年代,日本帝國主義的侵略陰影已經籠罩在中華大地上,而綏遠地區,正處於風口浪尖。方大曾,這個名字勾起瞭我的好奇心,他究竟是怎樣一位人物?他的“綏遠之行”又有著怎樣的意義?“烏蘭察布掠影”四個字,更是讓我充滿瞭想象,它是否意味著書中會包含大量關於當地風土人情、社會風貌的描寫,如同攝影師鏡頭下的瞬間定格?我期待著,通過這本書,能夠深入瞭解1936年綏遠地區的真實情況,感受那個時期人們的生活狀態,以及在那片土地上發生的種種故事。這本書,或許能為我揭示一段被曆史洪流所掩蓋的珍貴記憶,讓我以一種更為真切的方式,去理解那段波瀾壯闊的曆史。

評分《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》這個書名,仿佛一幅緩緩展開的曆史畫捲。方大曾,一個略顯陌生的名字,卻承載著一段具體的“行跡”;1936年,那個抗日戰爭前夕的動蕩年代;綏遠,一個在中國近現代史上具有重要戰略意義的地區;烏蘭察布,一個在內濛古高原上的地名,它的“掠影”又會是什麼?我腦海中自動腦補齣一位先行者,肩挑重擔,行走在時代的風口浪尖。他的眼睛,他的鏡頭(如果他有的話),是否捕捉到瞭那些轉瞬即逝卻又彌足珍貴的曆史瞬間?這本書,不僅僅是一次簡單的地理考察,更像是一次深入曆史肌理的探尋。我希望通過閱讀,能夠感受到那個時代綏遠地區特有的社會麵貌、人文風情,以及在那片土地上的人們所經曆的種種。它或許能填補我對於那個時期邊疆曆史的認知空白,讓我對那個年代的中國有更深層次的理解。

評分讀完《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》的扉頁,我腦海中立刻湧現齣瞭一係列畫麵。1936年,那是一個怎樣的年份?對於中國而言,無疑是風雨飄搖的關鍵時刻。綏遠,一個在地理和戰略上都極為重要的區域,它所承載的,不僅僅是土地的歸屬,更是民族存亡的重量。方大曾,這個名字雖然在曆史的長河中或許不是最為人熟知的,但“行”這個字,暗示瞭他是一位行走在時代前沿的觀察者。他的“之行”,必定伴隨著所見所聞,所思所感。我好奇的是,他作為一名攝影師(我猜測),他的鏡頭下會捕捉到怎樣的瞬間?是宏大的曆史事件,還是細微的生活點滴?烏蘭察布,這個在內濛古地區的名字,在那個年代,它又扮演著怎樣的角色?是邊疆的烽火颱,還是民族融閤的熔爐?這本書,宛如一次穿越時空的邀請,邀請我親臨現場,感受那個年代的氣息,傾聽那個時代的聲音。我希望通過閱讀,能看到那個年代特有的質樸和堅韌,也能感受到那個年代人們麵對挑戰時的勇氣和智慧。

評分僅僅是《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》這個書名,就足以在我腦海中激起層層漣漪。1936年,一個在中國近代史上充滿重要意義的年份,日本侵略的陰影日益加深,國內局勢也愈發復雜。方大曾,一個名字,一個可能承載著特定曆史使命的人物;綏遠,一個在戰略上至關重要的區域;烏蘭察布,一個內濛古地域的代錶。這幾個元素的組閤,讓我對接下來的閱讀內容充滿瞭期待。我非常好奇,方大曾是抱著怎樣的目的,在這動蕩的年代,踏上瞭前往綏遠的旅程?他的“掠影”,究竟捕捉到瞭哪些景象?是戰火紛飛的前綫,還是人民群眾在艱難歲月裏的生活百態?抑或是,那片土地上獨特的自然風光和民俗風情?這本書,仿佛是一扇通往過去的大門,我迫不及待地想推開它,去窺探那個年代的真實麵貌,去感受那個時期綏遠地區人們的生活氣息,去理解那段被曆史所記錄或遺忘的故事。

評分《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》這個標題,直接將我帶入瞭一個特定的曆史情境。1936年,那個中國人民抗日鬥爭日益激烈的時刻,邊疆地區的戰略地位愈發重要。方大曾,這個名字對我來說是新鮮的,但“綏遠之行”這幾個字,立刻勾起瞭我對那個年代綏遠地區局勢的聯想。他為何踏上這段旅程?他的視角又是怎樣的?“烏蘭察布掠影”更是充滿瞭畫麵感,我猜想書中會有對當時烏蘭察布地區自然風光、人文景觀,以及社會生活的細緻描繪。這本書,似乎不僅僅是一部單純的文獻記錄,更可能是一次帶著情感和思考的觀察。我期待著,能夠通過方大曾的眼睛,去感受那個年代邊疆人民的堅韌與智慧,去理解那片土地在中國近代史中所扮演的重要角色,也希望能從中看到一些被主流敘事所忽略的細節,讓那段曆史更加鮮活和立體。

評分這本書的標題,《方大曾綏遠之行:1936年烏蘭察布掠影》,立刻勾起瞭我的好奇心。1936年,那是抗日戰爭全麵爆發前夕,中國大地正經曆著劇烈的動蕩。方大曾,這個名字並不為大眾熟知,這反而增加瞭我對他的探索欲。他為什麼會在那個時期,前往綏遠?“綏遠之行”本身就充滿瞭故事性,而“烏蘭察布掠影”則暗示瞭這本書的重點在於對當地風貌和人文的細緻捕捉。我腦海中浮現齣的是,一位攝影師(或者記者)帶著他的相機,走在當時的綏遠大地上,用鏡頭記錄下一切。他看到的,會是怎樣的景象?是緊張的戰備氣氛,還是民眾在動蕩中的生活軌跡?抑或是,那片土地上獨特的自然風光和民俗風情?我希望這本書能帶我穿越時空,讓我親身感受那個年代的氛圍,理解那個時期綏遠地區所麵臨的挑戰和機遇,以及生活在那裏的人們的喜怒哀樂。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![威廉·埃格爾斯頓導讀 [William Eggleston’s Guide] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12070565/5a331865Ncef816a2.jpg)

![四季攝影 [Digital Photography Month by Month] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12181354/58fee094N58e53c4c.jpg)

![火星 [MARS:A Photographic Exploration] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12181888/5a33187fN9c06b01e.jpg)