具体描述

产品特色

编辑推荐

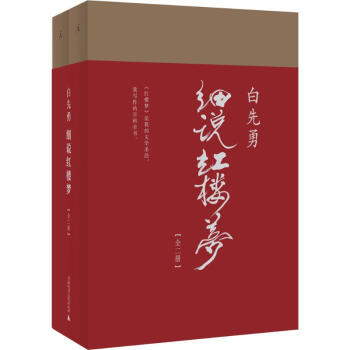

萨孟武先生社会学三部曲,从贾府家庭生活,透视古代家族文化和政治生态。内容简介

《红楼梦》“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味”。萨孟武先生以研究社会文化的角度来解读《红楼梦》,带读者深入贾府的家庭生活,重新认识中国传统家庭,剖示传统社会的文化与伦理格局,演绎社会风气的流转,见解精微,启人心智,是一部别开生面、言近旨远的大家小书。

目录

自序缘引

一、大家庭制度的流弊

二、贾府的奢靡生活

三、贾府子弟的堕落

四、贾母在贾府中的地位

五、宝玉的变态心理及其激烈思想

六、凤姐的专权及其末路

七、贾家的姻戚

八、宝玉与其三位表姊妹

九、假清高的妙玉

十、由赵姨娘说到《红楼梦》中妾的地位

十一、贾府的奴才

十二、荣府的清客及女清客刘老老

十三、探春的改革

十四、《红楼梦》记事不忘吃饭

十五、《红楼梦》所描写的官场现象

十六、色与空、宝玉的意淫及其出家

十七、紫鹃的修行与袭人的出嫁

精彩书摘

贾府以军功起家,贾珍之妻尤氏对凤姐说:“你难道不知这焦大的?……他从小跟着太爷(宁国公贾演)出过三四回兵,从死人堆里把太爷背了出来了,才得了命。自己挨着饿,却偷了东西给主子吃;两日没水,得了半碗水,给主子喝,他自己喝马溺。不过仗着这些功劳情分。有祖宗时,都另眼相待,如今谁肯难为他?”(第七回)“贾珍近因居丧,不得游玩,无聊之极,便生了个破闷的法子,日间以习射为由,请了几位世家弟兄及诸富贵亲友来较射。……贾政等听见这般,不知就里(每日轮流做晚饭之主,天天宰猪割羊,屠鹅杀鸭,好似临潼斗宝的一般,都要卖弄自己家里的好厨役、好烹调),反说:‘这才是正理。文既误了,武也当习,况在武荫之属。’”(第七十五回)此皆可以证明贾家的富贵荣华,是其祖宗以军功得到的。宁国公贾演与荣国公贾源是同胞兄弟,其邸舍在一条街上,“街东是宁国府,街西是荣国府,二宅相连,竟将大半条街占了”(第二回),可见邸舍之大。贾演居长,生了四个儿子。宁公死后,长子代化袭了官。代化生敬,敬生一子一女,女名惜春,子名珍,娶尤氏为妇,生子蓉(第二回)。蓉妻秦可卿,无子早卒。由此可知宁府长房乃数代单传,其他三房,《红楼梦》未曾说明。

荣国公贾源生子几人,《红楼梦》没有提到。“长子代善袭了官”,既明言长子,可知尚有诸子。代善娶金陵世家史侯的小姐为妻(即书中之贾母,史湘云是她内侄孙女),生了两男一女,女名敏,嫁探花林如海,生女黛玉。代善长子贾赦,袭了官,娶邢氏(即书中之邢夫人),生子琏,其妾生迎春。琏娶王熙凤为妻(即书中之凤姐),生女巧姐。次子贾政,娶王氏(即书中之王夫人,凤姐乃王夫人之内侄女),生一女两男。女元春,选入皇宫为妃,长子贾珠,妻李纨,生子兰,贾珠早卒,次子宝玉(第二回),娶王夫人胞妹薛氏(即书中之薛姨妈)之女宝钗为妻。贾政之妾赵姨娘亦生了一女一子,女探春,子贾环。以上诸男女皆系《红楼梦》中的重要人物。

此外,“贾蔷系宁府中之正派玄孙”,“贾蓝、贾菌系荣府近派的重孙”(第九回),这是书中明言的。除夕之夜,宁荣两府男女均往设在宁府西边的贾氏宗祠,祭祀祖先。“分了昭穆,排班立定。贾敬主祭,贾赦陪祭,贾珍献爵,贾琏、贾琮献帛,宝玉捧香,贾菖、贾菱展拜垫,守焚池。……每一道菜至,传至仪门,贾荇、贾芷等便接了,按次传至阶下贾敬手中。……贾敬捧菜至,传于贾蓉;贾蓉便传于他媳妇(继室胡氏,秦可卿已死),又传于凤姐、尤氏诸人;直传至供桌前,方传与王夫人;王夫人传与贾母,贾母方捧放在桌上。邢夫人在供桌之西,东向立,同贾母供放。凡从‘文’旁之名者,贾敬为首;下则从‘玉’者,贾珍是首;再下从‘草头’者,贾蓉为首(此三人皆系宁府长房之儿孙)。左昭右穆,男东女西。俟贾母拈香下拜,众人方一齐跪下,将五间大厅,三间抱厦,内外廊檐,阶上阶下,两丹墀内,花团锦簇,塞的无一些空地”(第五十三回,此时贾政已蒙皇上点了学差,出外未归)。由此可知贾府儿孙甚多。难怪宝玉初见贾芸之时,“却想不起是那一房的,叫什么名字”(第二十四回)。

到了过年后元宵节那一夜,“贾母便在大花厅上命摆几席酒……带领宁荣二府各子侄孙男孙媳等家宴。贾敬素不饮酒茹荤,因此不去请他”,贾母“知他(贾赦)在此不便,也随他去了”。此时参加的,除贾母外,女的有李婶娘、薛姨妈、邢夫人、王夫人、尤氏、李纨、凤姐、贾蓉的媳妇胡氏(继室)、贾蓝之母娄氏、迎春姐妹三人、黛玉、湘云、宝钗、宝琴、李纹、李绮、岫烟等。男的有贾珍、贾琏、宝玉、贾环、贾琮、贾蓉、贾芹、贾芸、贾菖、贾菱、贾蓝等。此外不肯来的尚不少(第五十三回)。吾所以又述参加元宵节之男女乃补充上述除夕晚上祭祀宗祠时未曾举出之人。总之,贾家儿孙甚多。至于奴婢,就宁府来说,凤姐料理秦可卿丧,所用男仆有一百三十四人之多(第十四回),其他婢女多少,《红楼梦》并未提及。就荣府来说,“合算起来,从上至下也有三百余口”(第六回)但贾府抄家之后,“除去贾赦入官的人,尚有三十余家,共男女二百十二名”(第一百六回)。是则荣府人口必不止三百余口。荣府有赦、政两房,宁府只有一房,则荣府人口当比宁府为多。

……

前言/序言

序 言

袁行霈

“大家小书”,是一个很俏皮的名称。此所谓“大家”, 包括两方面的含义:一、书的作者是大家;二、书是写给大 家看的,是大家的读物。所谓“小书”者,只是就其篇幅而 言,篇幅显得小一些罢了。若论学术性则不但不轻,有些倒是 相当重。其实,篇幅大小也是相对的,一部书十万字,在今天 的印刷条件下,似乎算小书,若在老子、孔子的时代,又何尝 就小呢?

编辑这套丛书,有一个用意就是节省读者的时间,让读者 在较短的时间内获得较多的知识。在信息爆炸的时代,人们要 学的东西太多了。补习,遂成为经常的需要。如果不善于补 习,东抓一把,西抓一把,今天补这,明天补那,效果未必很 好。如果把读书当成吃补药,还会失去读书时应有的那份从容 和快乐。这套丛书每本的篇幅都小,读者即使细细地阅读慢慢地体味,也花不了多少时间,可以充分享受读书的乐趣。如果 把它们当成补药来吃也行,剂量小,吃起来方便,消化起来也 容易。

我们还有一个用意,就是想做一点文化积累的工作。把 那些经过时间考验的、读者认同的著作,搜集到一起印刷出 版,使之不至于泯没。有些书曾经畅销一时,但现在已经不容 易得到;有些书当时或许没有引起很多人注意,但时间证明它 们价值不菲。这两类书都需要挖掘出来,让它们重现光芒。科 技类的图书偏重实用,一过时就不会有太多读者了,除了研究 科技史的人还要用到之外。人文科学则不然,有许多书是常读 常新的。然而,这套丛书也不都是旧书的重版,我们也想请一 些著名的学者新写一些学术性和普及性兼备的小书,以满足读 者日益增长的需求。

“大家小书”的开本不大,读者可以揣进衣兜里,随时随 地掏出来读上几页。在路边等人的时候,在排队买戏票的时 候,在车上、在公园里,都可以读。这样的读者多了,会为社 会增添一些文化的色彩和学习的气氛,岂不是一件好事吗?

“大家小书”出版在即,出版社同志命我撰序说明原委。既 然这套丛书标示书之小,序言当然也应以短小为宜。该说的都 说了,就此搁笔吧。

场上与案头并重,专业和普及互补

周华斌

20世纪80年代初,中国科学院学部委员、中国科技协会主席钱学森先生表述过这样的理念:“完整的科研成果应该由两部分构成:一部分是尖端的专业成果;另一部分是让大家都能了解的‘科普’式解读。”正是在80年代,他提出了融抽象思维、形象思维、社会思维、方法论在内的“思维科学”。钱学森先生关于专业性研究与普及性解读互为补充的理念,不但适用于自然科学,也适用于人文科学。北京出版社的“大家小书”丛书,学术性和普及性兼备,集中体现了“五四”以来现代人文学科哲人们的探索。

先父周贻白(1900—1977),湖南长沙人,一作夷白,笔名六郎、剑庐、云谷。20世纪20年代,他在上海参加了“南国戏剧社”,与田汉、欧阳予倩过从甚密。三四十年代,他创作了《北地王》、《李香君》、《绿窗红泪》、《花木兰》、《金丝雀》、《阳关三叠》、《连环计》、《天之骄子》等话剧和《苏武牧羊》、《雁门关》、《相思寨》、《李师师》(后改《乱世佳人》)、《卓文君》、《聂隐娘》、《红楼梦》、《李香君》、《家》、《野蔷薇》、《白兰花》、《风流世家》、《逃婚》、《标准夫人》等电影,约20余部。中华人民共和国成立后,1950年1月,他应田汉、欧阳予倩函召,从香港来到北京。此后,始终执教于中央戏剧学院,直至1977年“文化大革命”期间去世。

父亲坚持场上与案头并重,认为“戏剧本为上演而设,非奏之场上不为功。不比其他文体,仅供案头欣赏而已足。”自20世纪20年代中期至60年代末,仅中国戏剧史专著就写作和出版了七种:《中国剧场史》(1936,商务印书馆)、《中国戏剧史略》(1936,同上)、《中国戏剧小史》(1945,永祥书局)、《中国戏剧史》(1953,中华书局)、《中国戏剧史讲座》(1958,中国戏剧出版社)、《中国戏剧史长编》(1960,人民文学出版社)、《中国戏曲发展史纲要》(遗著,1979,上海古籍出版社)。此外又有相关理论著作,如《中国戏曲论丛》(1952,中华书局)、《曲海燃藜》(1958,中华书局)、《明人杂剧选》(1958,人民文学出版社)、《中国戏曲论集》(1960,中国戏剧出版社)、《戏曲演唱论著辑释》(1962,中国戏剧出版社)、《周贻白戏剧论文选》(遗著,1982,湖南人民出版社)、《周贻白小说戏曲论集》(遗著,1986,齐鲁书社)等。

父亲与世纪同龄,少年演剧,青年写剧,中年论剧,一生从事戏剧电影创作和中国戏剧的历史理论研究。作为戏剧人,他被学界公认为中国戏剧史家、戏剧电影作家、戏剧理论家。在他的七部中国戏剧史著作中,经十年斟酌,三易其稿,于1947年完成的上、中、下三卷本的《中国戏剧史》是代表性作品。当时,戏剧学者赵景深先生曾撰文称:“到现在为止,我们还不曾有一部比较完备的中国戏剧全史,有之,自周贻白《中国戏剧史》始。”(《中央日报》1947年7月18日“俗文学”副刊)。这部著作“不在记述往迹,而在务其流变”、“兼及各代戏剧扮演情形”,除话剧“另具渊源”外,断代至民国初年。1960年,该书修订为《中国戏剧史长编》。

七部戏剧史著作,或详或略,或繁或简,史料丰富翔实,体现着他的戏剧史观,而且,随着时代的变化不断有所修正。1957年夏,中国戏剧家协会约请周贻白为全国文化领域的戏剧工作者作系统的中国戏剧史讲座,自5月至10月,共十讲。此时,反右运动已经开始,他利用回苏州家中度假的时间,根据讲稿整理为《中国戏剧史讲座》一书,1958年5月由中国戏剧出版社出版。在《中国戏剧史讲座》的“前言”里,他写道:

本人在解放前曾撰有《中国戏剧史》一书,由中华书局出版。……该书体例,系偏重于材料之征引,本书则以阐述中国戏剧发展经过为主。两者是有所不同的,仍可相互参证的。

例如,除了择选最有历史价值的典型案例外,《讲座》的最后一讲“京剧及各地方剧种”已不再专述京剧,而是涉及昆曲、高腔、梆子、皮黄、柳子(民歌小调)五方面的声腔。最后,在概括中国戏曲的整体面貌时,他认为:

以上所谈南昆、北弋、东柳、西梆,以及皮黄合奏所影响到的一些地方剧种,大致如此。至于不属于上述五类声调的地方剧种,根据我个人所知所见,有各地农村的秧歌剧,和来自故事说唱的道情剧、落子剧,以及与巫觋有关的师公戏、傩戏,顾名思义,虽然可以找到它的来源,但南来北往,彼此之间的交叉影响,便不容易一下子断定其来龙去脉了。

又说:“在解放之前,有许多剧种不但没见过,甚至连名称也不知道。这就不能不感谢中国共产党领导之下人民政府所提出的‘百花齐放’的正确方针。”这里对数以百计的戏曲剧种进行了以“声腔”为界定的系统归纳,很有创见。因此,《中国大百科全书》在肯定其学术成就时强调:周贻白在戏曲史领域提出“声腔源流”系统,以此追索、考察、鉴别多形态地方戏曲的历史脉络,具有重要的启发和参考价值。①而《讲座》面对全国文化领域的戏剧工作者,正如钱学森先生关于专业性研究与普及性解读互为补充的理念。该书出版后在戏曲界更为通行,影响更大。

与1953年中华书局的三卷本《中国戏剧史》相比,其以场上与案头并重的戏剧史观有了更为缜密的论证。同时,也是他戏剧史观有所变化的枢纽。《讲座》出版前后,正值学术界批判胡适“资产阶级唯心主义”学术思想和反右斗争的前后。父亲的《中国戏剧史》和《中国戏剧史讲座》同时接受了批评。其时,人民文学出版社正准备修订再版《中国戏剧史》。1957年9 月10日,父亲在《中国戏剧史长编》“自序”中称:

(三卷本《中国戏剧史》)属稿之日,距今已有十余年,当时社会情况不同,观点不明,论断容有舛误。出版以后,曾承各方加以指正,初拟毁版重写,嗣经与戏剧界同志商讨,认为本书对于资料之引用尚无大谬,但能纠正缺失,仍可有助于中国戏剧发展之研究。乃以两月时间,细加增改,并另增《各地方戏曲的发展》一节,改由人民文学出版社出版。以期疏明百花齐放各有根源。时代进展,一日千里,本书虽有修订,错误必所难免,明知不符作史之旨,但请作为资料以备参考可也。

这是书名改称“长编”的缘由。

其中,“另增《各地方戏曲的发展》一节”,在上述《讲座》的最后一节中已有“声腔剧种”的历史端倪。而在父亲的七种中国戏剧史著作中,只有最后一种遗作称“戏曲”,即1979年上海古籍出版社出版的《中国戏曲发展史纲要》。

其实,他的“戏剧观”原是包括话剧的。1945年永祥书局出版的《中国戏剧小史》,就包括由文明戏发展起来的、来自日本和西洋的话剧。在《中国戏剧史》“凡例”中,他特意声明:话剧为另一系统,近年虽颇呈兴盛,但与中国戏剧无所渊源。本书不以列入,庶免另出线索,自乱其例。

20世纪50年代以后,父亲任职于中央戏剧学院,主要负责“戏曲”尤其是“戏曲史”的教学。1958年,高等教育部颁布教育方针,他以《中国戏曲发展史纲要》为教材,为1959年中央戏剧学院组织的在职干部编导班和1960年上海戏剧学院的在职干部编导班授课。其时,“戏曲”作为中国传统戏剧的代名词,已经约定俗成。

由此可见,在父亲的中国戏剧史著作中,1958年出版的《讲座》言简意赅,不但能代表其成熟的戏剧观,而且是最为通行的一种。

是为序。2011年12月11日

用户评价

读《红楼梦》这本巨著,除了那些荡气回肠的爱情故事,最吸引我的始终是其中对封建大家族方方面面细致入微的描摹。这本书之所以吸引我,在于它将《红楼梦》的文学之美与中国旧式家庭的社会文化背景巧妙地融为一体。我一直在思考,为什么那个时代的人们会有那样的人生轨迹?为什么他们的情感表达方式如此含蓄又如此深刻?这套书的出现,仿佛为我打开了一扇通往历史深处的窗户,让我能够以一种全新的视角去审视那些鲜活的人物和他们错综复杂的关系。

评分我是一个对历史文化细节特别感兴趣的读者。每次读《红楼梦》,都觉得里面那些关于衣食住行、婚丧嫁娶、等级规矩的描写,每一个细节都饱含深意。这本书既然是以“中国旧家庭”为切入点,我非常期待它能带领我深入了解那些隐藏在文字背后的生活细节。我想知道,在那样的家庭结构下,女性的命运是如何被塑造的?长幼尊卑的秩序是如何影响每个人的行为的?每一个丫鬟、每一个婆子,她们的生活又是怎样的?这本书会不会像一把钥匙,解开我心中对那个时代无数的疑问?

评分说实话,我并不是那种一开始就能完全理解《红楼梦》深层含义的读者。有时会觉得它的人物太多,关系太复杂,但又忍不住被它的魅力所吸引。我希望这套精装本能够提供一些更具导引性的解读,不仅仅是故事的复述,而是能帮助我理解那些时代背景下的社会运作模式,以及它们是如何深刻地影响了贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等人的命运。这不仅仅是阅读一本小说,更像是一次跨越时空的对话,一次对中国传统社会结构的探寻。

评分这套《红楼梦与中国旧家庭》精装本,光是拿到手就让人爱不释卷。纸张的质感、印刷的清晰度,还有那沉甸甸的分量,都透着一股子“大家小书”的讲究。我一直想找一本既能让我沉浸在红楼梦绮丽的文字里,又能让我对那个时代的家庭生活有更深入了解的书,这本书简直是应运而生。封面设计也很有韵味,那种古朴中透着精致的感觉,一下子就把人拉回了曹雪芹笔下的那个金陵。拿到书的时候,我甚至小心翼翼地抚摸着封面,生怕损坏了它的完美。

评分对于《红楼梦》这部经典,我一直抱持着敬畏之心。它不仅仅是一部小说,更是一面映照出中国封建社会百态的镜子。这套《大家小书 红楼梦 与中国旧家庭》精装本,从书名上看就充满了深度和厚度。我设想,它可能会从家族的兴衰、礼教的束缚、人情世故的复杂等方面,去剖析《红楼梦》中的人物命运。我希望能够借此机会,重新审视那些熟悉的故事情节,理解人物行为背后的深层动因,并在更广阔的历史文化视野下,品味这部不朽的文学巨著。

评分简约,但科学。适合闲来读一读。

评分很精致的小书,内容不错

评分经典书籍,大人和小孩都能阅读收获

评分《中国时报》“时报文学奖”散文推荐奖/吴三连文艺奖散文奖/台湾文建会评选“台湾文学经典名著30”散文类/盐分地带“台湾新文学贡献奖”

评分还行,价格也不贵。。。。。

评分红楼梦与中国旧家庭,值得推荐。

评分老先生真是厲害,寥寥數語,真不愧大家小書。

评分京东六周年庆搞活动,价格实惠,一次性把大家小书系列精装本全收了,质量不错,喜欢。

评分简约,但科学。适合闲来读一读。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![深夜小狗神秘事件 [9-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12045523/58ae9af7Nb36767c7.jpg)

![10元读书熊·儿童文学名家名作:山林中的小屋(注音版) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11163327/591bfd53Nd6ae4e88.jpg)

![西顿动物记(夏洛书屋·第3辑) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11493277/53f54904N9c2ad484.jpg)

![世界美如斯 [V?ecky krásy světa] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11507804/53d1c441N20143a83.jpg)

![纽伯瑞奖作品:不老泉文库 苏菲的航海日志 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11520139/53e88085N3c72931a.jpg)

![尤利西斯.摩尔推理冒险系列(套装共6册) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11838248/5672705cN3fb87277.jpg)

![彭绪洛科学探索书系(套装共8册) [7-11岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11844013/567bac52N6402dd8b.jpg)

![少年幻兽师系列6:英雄学院的诞生 [8-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12032975/58f5b705N9385791c.jpg)