具体描述

内容简介

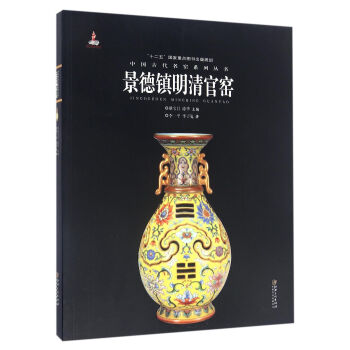

本项目共计16卷,根据1982年由中国硅酸盐学会出版的《中国陶瓷史》对历代名窑的界定及行业内专家的严格论证,甄选出60座(件)名窑名瓷,预计分为3个批次陆续出版。其中首批出版的16卷。由耿宝昌和涂华共同主编、李一平和李子嵬所合的《景德镇明清官窑/中国古代名窑系列丛书》一书中以各窑系、窑口古瓷为鉴赏命题,以考古学研究为契入点,全面系统地介绍了唐宋以来各名窑名瓷的发展演变详情及鉴定要点,在弘扬传统文化的同时指导收藏市场方向。每部书稿资料翔实,论述周详,剖析精微,相对于时下众多泛泛而论的鉴赏之作,实为述而有纲,言而有物。有很高文化积累价值和很强的学术价值,是一套研究整理历史文化、陶瓷艺术的大型专业丛书。目录

第一章 关于官窑(一)官窑的历史沿革(二)官窑的定义第二章 景德镇明、清官窑(一)明、清御厂的设置(二)明、清御厂的规模(三)明、清御厂的管理(四)明、清御厂的工匠第三章 明代官窑青花鉴赏(一)洪武时期(二)永乐时期(三)宣德时期(四)“空白期”-正统、景泰、天顺时期(五)成化时期(六)弘治时期(七)正德时期(八)嘉靖时期(九)隆庆时期(十)万历时期第四章 清代官窑青花鉴赏(一)康熙时期(二)雍正时期(三)乾隆时期(四)嘉庆时期(五)道光时期(六)咸丰时期(七)同治时期(八)光绪时期(九)宣统时期第五章 明清官窑青花瓷辨伪(一)明清时期的仿制情况(二)近现代的仿制情况第六章 名品鉴赏用户评价

坦率地说,我是一位对中国古典文学和哲学更感兴趣的读者,最初接触这类“硬核”的工艺史著作,总觉得有些门槛。但是,这本书的叙事节奏掌控得非常好,它没有让技术细节压倒整体的文化脉络。作者在阐述烧造工艺的难点时,总能巧妙地将其与当时的社会环境、技术进步联系起来。例如,关于清代康熙朝景德镇制瓷业如何恢复和超越明代高峰的论述,不仅仅是技术上的“青花再现”或“粉彩的引入”,更是对国家稳定和匠人精神的深层挖掘。书中对于匠人阶层在宫廷体系中的地位变迁,也有着非常细腻的描摹,这使得那些冰冷的瓷器突然拥有了人情味和历史的重量。这本书成功地搭建了一座桥梁,连接了高深的学术研究和普通读者的审美渴求,它让我意识到,每一件官窑瓷器,都是那个时代社会、经济、艺术和政治合力的结晶体,读来毫不枯燥,反而充满了启迪。

评分我得说,我是在一个偶然的机会下,经朋友强力推荐才购入这本书的,起初我抱持着半信半疑的态度,毕竟市面上关于瓷器的书籍汗牛充牛。然而,这本书展现出的研究深度和广度,完全超出了我的预期。它巧妙地将考古发现与文献记载进行了交叉验证,这一点非常难得。比如,书中对于嘉靖、万历时期彩瓷在造型和绘画技法上的演变,特别是对“五彩”装饰风格的细致描摹,几乎让我能想象出当时画师在胎体上挥洒颜料的情景。更令人称道的是,作者并未陷入唯美主义的窠臼,而是坦诚地指出了官窑在特定历史时期,比如明代中后期,所面临的外部市场压力和内部管理松弛对产品质量产生的微妙影响。这种批判性的审视角度,使得全书的论述更加立体和可信。它不是一味地赞美,而是提供了一种更为复杂、更接近历史真实面的解读,对于想要进行深度研究的藏家来说,这本书简直就是一座移动的知识宝库,每一页都值得反复推敲琢磨。

评分我关注这本书很久了,主要是因为我一直想弄清楚清代康熙、雍正、乾隆三朝“官搭民烧”制度对景德镇制瓷业“统一标准”与“创新活力”之间微妙平衡的影响。这本书在这方面的论述,可以说是目前我所能找到的最为透彻和公允的分析之一。作者没有回避清代官窑在某些时期(比如乾隆盛世后期)出现追求繁复而失却神韵的倾向,并将其归因于宫廷审美趣味的过度“精致化”和对“新奇”的追求。更让我印象深刻的是,书中穿插了一些关于景德镇地方志的引用,使得官窑的叙事不再是孤立于京城的存在,而是深深植根于江南的地域文化之中。这种宏观的、跨学科的视野,极大地提升了此书的学术价值。它提供了一个理解中国古代手工业如何在高压的皇家需求下,依然能迸发出令人叹为观止的创造力的绝佳案例。这是一部需要细细品味、反复研读的珍贵文献。

评分这本书的排版和图录质量,简直可以用“惊艳”来形容。要知道,要清晰地呈现明清官窑那细微的釉色变化和开片纹理,对印刷技术的要求是极其苛刻的。这本书在这方面做得极其出色,那些高清放大的局部细节图,无论是釉面“橘皮纹”的肌理,还是底款书法的遒劲有力,都得到了精准的还原。我常常花上大块时间,只是对着其中一张洪武釉里红的特写图发呆,那种沉静的红色,在屏幕上是绝对无法体会到的。作者在文字中对不同窑口、不同时期的款识特征的对比分析,更是充满了实战经验。他不是照本宣科地介绍“这是什么款”,而是深入探讨了款识的风格如何受到当时书风、乃至皇帝个人偏好的影响,这种“以小见大”的观察角度,让我对官窑的理解上升到了一个全新的层次。对于那些需要依靠图像资料来做鉴定的爱好者来说,这本书的图录价值,甚至超过了其文字论述本身的重要性。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那深邃的青花纹饰,仿佛能让人一瞬间穿越回那个烟雨迷蒙的年代,指尖似乎都能感受到那瓷器温润的釉光。我原以为这本专注于明清官窑的著作,会是那种板着脸孔的学术专著,充斥着晦涩难懂的年代考证和窑址数据。但翻开内页,我立刻被那种娓娓道来的叙事风格所吸引。作者对景德镇烧造历史的梳理,如同老匠人亲手摹画图纸,细致入微却不失韵味。特别是对永乐宣德时期那种雄浑大气、与早期青花风格的对比分析,简直是教科书级别的深度剖析。我尤其欣赏它对“御窑”这一概念的探讨,不仅仅停留在简单的官方指定,而是深入挖掘了宫廷审美、工匠制度乃至烧造技术背后的权力运作和文化交融。装帧的质感也让人爱不释手,每一次翻阅都像是在进行一场庄重的文化仪式。这本书,无疑是送给所有热爱中国传统艺术,尤其是痴迷于瓷器之美的同好的绝佳礼物,它不仅仅记录了历史,更点燃了我们对那个黄金时代的无限遐想。

评分目前看到讲瓷器最好的一个系列,不错

评分交货及时,质量保证。

评分新石器時代 良渚神面紋玉管 長3厘米

评分长知识。

评分交货及时,质量保证。

评分京东物流非常好,快递员非常棒!

评分不错哦,画面挺好,也很好看,质量也行

评分知识决定高度

评分开卷有益,多学习。这套书还算不错,有些资料珍贵,但内容不太多。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![歌剧欣赏十八讲 [18 Opera Lectures] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10865539/722b248d-c4c9-444c-8c86-726160764c66.jpg)

![江晓原科幻电影指南 [A Guide Sci-fi Films] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11763186/55f69bc6N5948c4f4.jpg)