具体描述

编辑推荐

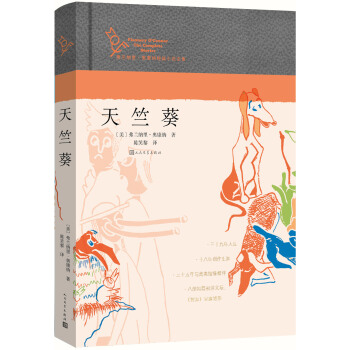

弗兰纳里·奥康纳的横空出世,以一己之力改变了美国文学的格局。她的作品具有坚硬冷酷的文风、极为凶残的创造性和赶尽杀绝的幽默感,以席卷人心的力量碾压读者。她笔下那些著名的怪诞而有喜感的角色,在读者掩卷之后仍萦绕于心。

《天竺葵》将奥康纳早期的八篇作品首次集结成册,前五篇尽显其富有想象力、惊人生命力和极具穿透力的创作天赋,后三篇则勾勒出她的长篇代表作《智血》的雏形。

译者陈笑黎,继翻译美国南方文学女作家麦卡勒斯的代表作《心是孤独的猎手》《金色眼睛的映像》后,再度为读者倾情奉献美国南方文学的绝对不容错过之作。同时,陈笑黎系写作者,著有《抱住》《符号》等文学作品。

内容简介

《天竺葵》为“弗兰纳里·奥康纳短篇小说全集”(三卷本)第1本,将奥康纳早期的八篇作品首次集结成册,zui早的《天竺葵》《理发师》《野猫》《庄稼》《火鸡》尽显其富有想象力、惊人生命力和极具穿透力的创作天赋,《火车》《削皮机》《公园之心》勾勒出其长篇代表作《智血》的雏形。

作者简介

作者简介:

弗兰纳里·奥康纳,美国作家。1925年生于佐治亚州萨凡纳市,父母为天主教徒。1945年毕业于佐治亚女子州立大学,而后进入艾奥瓦大学写作班,期间发表首篇短篇小说《天竺葵》。擅画漫画,曾在高中和大学的校报等处发表多幅作品。1950年被诊断患有红斑狼疮,与母亲在安达卢西亚农场度过余生,酷爱养孔雀、雉等禽类。1964年去世。

短暂的三十九年生命里,出版长篇小说《智血》和《暴力夺取》,短篇小说集《好人难寻》和《上升的一切必将汇合》,书信集《生存的习惯》等。1972年,《弗兰纳里·奥康纳短篇小说全集》荣获美国国家图书奖。其作品探讨宗教主题和南方种族问题,主人公多与周遭格格不入,产生的反差效果彰显其写作风格——为使观念显而易见,作家得运用激烈手段,“遇听障人士,就大喊,遇视障人士,就把人物画得大而惊人”。

译者简介:

陈笑黎,毕业于北京大学西语系,现居北京,热爱翻译及创作。翻译作品有《心是孤独的猎手》《金色眼睛的映像》《呓语梦中人》《神箭》《公开的秘密》《万物有灵》《懒人瑜伽》。发表中短篇小说有《抱住》《符号》《乱》《一场秘密的恋爱》《杀人是两朵荷花》等。

内页插图

精彩书评

弗兰纳里·奥康纳的辞世让我们经历痛苦的失去;而她留给我们的令人惊叹:那些故事前所未有地熠熠发光、击中人心。

——美国三大新闻周刊之一《新闻周刊》(Newsweek)

我肯定她的书会在美国文学史上永垂不朽。

——美国普利策奖获得者、桂冠诗人伊丽莎白·毕肖普

我阅读弗兰纳里·奥康纳时,脑海中想的不是海明威、凯瑟琳·安·波特或者萨特,而是索福克勒斯一样的人。评价一个作家,还需其他赘言吗?我充满敬意地写下她的名字,因为她在展现人类的堕落和耻辱时运用的全部真理和技巧。

——美国作家托马斯·莫顿

20世纪70时代我开始步入弗兰纳里·奥康纳的世界。她是我zui喜欢的小说家……我在哥伦比亚大学读研期间,主修中世纪文学和文艺复兴文学,在奥康纳小说的字里行间,我想我探寻到了令我触动的“十三世纪”特征——粗俗的幽默,奇形怪状的面孔和身体,正面描写的行动,暴力的威胁,以及尤其是受优雅恩赐和重要意义的激发而在幽暗的宇宙进行灵魂探索时产生的妙不可言的撕扯感。

——纽约时报畅销书《弗兰纳里·奥康纳的一生》作者布莱德·古奇

美国历史上zui幽默、zui黑暗的作家之一……我被她吸引。

——美国14次获艾美奖提名者、有线电视台《柯南》脱口秀主持人柯南·奥布莱恩

弗兰纳里·奥康纳对人性的黑暗面眼光敏锐,对人物对话辨识力惊人,对讽刺的感觉恰到好处,揭露了美国南方乡村生活的表层之下。

——《500部伟大的女性作品》作者霍丽·史密斯

目录

天竺葵

理发师

野猫

庄稼

火鸡

火车

削皮机

公园之心

精彩书摘

老达德利蜷缩在那把与他身体形状渐渐浑然一体的椅子里,向窗外望去,十五英尺外是另一扇窗子,窗框的红砖已经熏黑了。他在等待那株天竺葵。每天早晨十点左右,他们会把它搬出来,下午五点半再拿进去。在老家,卡森太太的窗前也有一株天竺葵。家乡有很多天竺葵,更好看的天竺葵。我们的才是千真万确的天竺葵,老达德利心想,才不是这种淡粉色的玩意儿呢,上面还系着绿色的纸蝴蝶结。他们要放在窗台上的那株天竺葵让他想起了老家的格里斯比男孩,他有小儿麻痹症,每天早晨要坐着轮椅被人推到外面,留在熹微的晨光里。露蒂莎本可以拿走那株天竺葵的,把它栽进地里,几周内她就有东西可以好好瞧一瞧了。小巷对面的那家人不应该养天竺葵。他们把它放在外面,整天任烈日暴晒,离窗台又太近,一阵风就能掀翻它。他们不该养天竺葵,不该养天竺葵。它不该在那里。老达德利感觉到自己的喉咙在打结。露蒂仕什么都能种。雷比也是。他的喉咙发紧。他向后仰头,想醒醒脑子。他能想到的几乎都是让他喉咙不舒服的事。

他女儿进来了。“你不想出去走走吗?”她问道。她看上去很焦躁。

他没有回答。

“嗯?”

“不。”他心想不知道她还会站多久。她让他的眼睛也像喉咙一样不舒服了。他的眼睛会流泪,她会看见的。她以前看见过,她为他难过。她也为自己难过;她其实可以不这样的,老达德利想,她只要别管他就好了——让他待在自己的家里,她不必总想着那该死的义务。她走出房间,留下一声清晰的叹息,那叹息匍匐过他的身子,让他又想起那一刻——他突发奇想要搬到纽约和她同住的那一刻——那根本不是她的错。

他可以不走的。他可以一意孤行,说他要在一直居住的地方终老余生,每个月给不给他寄钱都无所谓,靠养老金和打零工能过下去。该死的钱她自己留着吧——她比他更需要钱。她这样摆脱了责任,应该会高兴的。到时她可以说,临终时他身边没有子女是他本人的错;如果他病了,没有人照顾他,哦,那可是他自找的,她可以这么说。他心里却始终有一个念头,他要看一看纽约。他小时候曾去过一次亚特兰大,但他只在电影里看过纽约。那电影叫《大城节奏》。大城市是重要的地方。一瞬间他心里钻进了一个念头。他在电影里看到的那个地方有他的位置!那是一个重要的地方,而那里有他的位置!他说好的,他要去。

他说这话时肯定是疯了吧。如果不是疯了,怎么可能说出这种话。他疯了,她又总想着那该死的义务,是她勾出了他的心魔。她为什么要先跑到他这里来烦他呢?他的日子过得不错。养老金足以糊口,打零工的钱够他在寄宿屋租一个房间。

……

用户评价

这套小说集简直是挖掘人性的黑匣子,每一次翻开都像走进了某种既熟悉又扭曲的梦境。奥康纳的笔触锋利得像手术刀,毫不留情地剖开了南方小镇那些虔诚外表下的腐朽和荒诞。我尤其着迷于她对“恩典”这一主题的处理,那不是我们通常理解的温和救赎,而是一种带着血腥和暴力、令人猝不及防的震撼。读到那些人物,那些带着宗教执念、却活得一塌糊涂的家伙,你不得不停下来审视自己内心的幽暗角落。比如那个总想证明自己比别人更正直的农夫,他的每一次自我标榜,都像在为自己的毁灭铺路。文字的密度极高,每一个形容词、每一个看似不经意的对话,都暗藏着巨大的张力。初读时可能会被那种粗粝和近乎残忍的现实感震慑到无法呼吸,但读完后劲十足,那种奇特的、夹杂着黑色幽默的震撼感会萦绕心头很久,让人想立刻再重读一遍,去捕捉那些第一次忽略掉的细节。她构建的世界观是如此完整且自洽,充满了不祥的预兆和无法逃脱的宿命感,绝对是文学爱好者绕不开的一座高峰。

评分这套小说集给我带来了一种强烈的、几乎是肢体上的不适感,但这正是其魅力所在。奥康纳拒绝美化生活,她直面了信仰与世俗的永恒冲突,尤其是在一个迷信与现代性互相拉扯的美国南方。她的叙事中充满了对伪善的嘲讽,那些自诩虔诚的人,往往是离真正的人性或神性最远的一群。那些细节的描摹,比如阳光下飞舞的尘土,腐烂的桃子,或者一件廉价的十字架项链,都被赋予了一种近乎象征性的重量。她的幽默感是极其尖锐的,它不是为了逗乐读者,而是像盐撒在伤口上,让你不得不正视疼痛。我常常在想,她是如何捕捉到这种特定人群——那些被传统观念束缚、却又极度渴望被关注的边缘人物——内心最深层的矛盾和渴望的。这套书无疑是挑战性的,但如果你愿意放下预设的期待,去接受她为你构建的那个充满张力、随时可能爆炸的微观世界,你会发现它带来的文学震撼是持久且深刻的。

评分我必须承认,初次接触奥康纳的作品时,我花了相当大的力气去适应她那毫不妥协的现实主义风格,它甚至带有某种原始的、未经修饰的野蛮感。但一旦你被她拉入那个特定的语境,你会发现,她所有的夸张和极端,都指向了一种更深层次的真实——关于人性的局限和信仰的重负。这些故事里的人物,他们可能没有受过高等教育,举止粗鄙,但他们对自身存在的追问和挣扎,比那些受过良好教育的知识分子更为赤裸和诚恳。特别值得一提的是她对于对话的处理,那些简短、充满地方色彩的俚语和对白,勾勒出了一个阶层固化、思想僵化的社会群像。读起来节奏明快,但信息量巨大,每一句看似随意的插科打诨背后,都可能蕴含着对人物命运的最终裁决。这套集子,更像是一部关于“如何失败”的教科书,用最不留情面的方式,展示了拒绝接纳“异己”或“真理”的后果。

评分与许多热衷于心理分析的现代作家不同,奥康纳更像是一位冷峻的剧场导演,她将人物置于一个极端的、不可逆转的境地,然后静静地观察他们如何挣扎、如何崩溃,最终迎来那戏剧性的、往往是暴力性的觉醒或毁灭。她对“怪异”的偏爱是显而易见的,那些身体残疾、心智扭曲的角色,实则承载了叙事中最核心的道德重量。我尤其喜欢她那种旁观者式的疏离感,作者本人几乎从不介入评判,而是将判断的权利完全交给了读者,但她通过事件的必然走向,已经设置好了陷阱。当你读到那些故事的结局,那种豁然开朗却又五味杂陈的感觉,是其他作家很难给予的。这本书需要你保持高度的专注力,因为任何一丝走神,都可能让你错过那个决定故事走向的关键的、转瞬即逝的瞬间。总而言之,这是一部需要你用智识和情感共同去啃食的作品。

评分读完这本集子的感受,就像刚经历了一场暴风雨后的洗礼,浑身湿透,但异常清醒。奥康纳的叙事节奏掌控得太精妙了,她总能在平静得近乎乏味的日常描写中,突然间引爆一个令人瞠目结舌的高潮。我特别欣赏她如何利用环境——那些炎热的、潮湿的、弥漫着泥土和腐败气息的南方乡野——来映衬人物精神世界的贫瘠与挣扎。她的角色往往带着某种强烈的、甚至是偏执的信念,但这些信念却将他们推向了荒谬的境地。这种强烈的反差,让她的小说具有了一种近乎神谕般的讽刺力量。比起那些喜欢把人物塑造成完美英雄或彻头彻尾恶棍的作者,奥康纳的厉害之处在于,她让你在憎恶角色的同时,又对他们那份可悲的、徒劳的抗争产生一丝不易察觉的怜悯。这种复杂的情感纠葛,使得每一次阅读体验都远超“好看”二字所能概括的范畴,更像是一次与自身局限性的艰难对话。

评分好看,物流给力。

评分书不错,买了几本送人。

评分挺好看的

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分好看,物流给力。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分朋友推荐我买的,短篇,很赞,很文青。值了这20块钱“银子”了。

评分挺好看的

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![小丑之花 [道化の華] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12078433/59224dd2Nebfbde1d.jpg)

![我的奇妙书店 [Meine wundervolle Buchhandlung] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12090627/593f3c8dNae598f42.jpg)