具体描述

内容简介

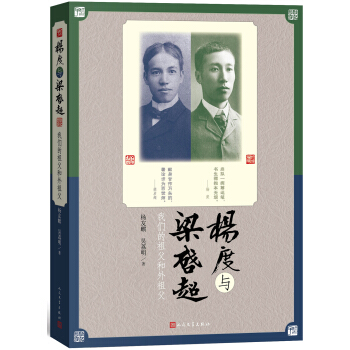

《杨度与梁启超——我们的祖父与外祖父》系杨度之孙杨友麒、梁启超外孙女吴荔明夫妇合著,也是国内第一部杨度和梁启超的合传。全书史料丰厚,见解独到,总以时间为序,在整体纵向叙述的同时,采取比较研究的方式横向论述,横纵交替。不单介绍了杨度和梁启超的生平及二人的关系,也介绍了他们与同时代重要历史人物关系、他们在重大历史事件中发挥的作用。最后部分还专章介绍了杨度与梁启超的后代,以现其流风余韵,对当今读者尤为有益。目录

第一章 我们的祖父——杨度第二章 我们的外祖父——梁启超

第三章 杨梁启联手,共推宪政

第四章 杨度、梁启超与蔡锷

第五章 杨度、梁启超与孙中山

第六章 梁启超、杨度之死

第七章 杨度、梁启超的妻室儿女

附 录 杨度、梁启超对照年谱简编

杨度、梁启超诗词选

后 记

精彩书摘

《杨度与梁启超:我们的祖父和外祖父》:第一章

我们的祖父——杨度少年得志,“有狂士风”我们杨氏,老家在湖南湘潭姜畲,祖父杨度的祖父杨礼堂是湘军名将曾国荃的部下,因军功升到哨长(正四品),是他,奠定了杨家习武世家的基础。1858年,杨礼堂在与太平天国作战中阵亡。他共有四个儿子,其中第二、第三个儿子早逝,长子杨瑞生十五岁就随父参军,荫袭了杨礼堂的官职,后来随曾国荃作战有功,超过其父;攻占太平天国天京时,他已官至参将衔的哨官;平定捻军起义后,升至副将,不久奉旨调任河南南阳总兵,成为镇守一方正二品的高级武官(相当于地方军区司令员)。他在湖南老家买地置房,成为湘潭姜畲当地有名的“大户人家”。

我曾于1994年回湘潭“寻根”,由时任湘潭市政协主席的王耀章陪同,当时请来了县委副书记,找到两位姜畲的老人,帮助去识认过去的杨家故址。一路上他们讲起过去姜畲当地两大旗鼓相当的“大户人家”,一家是与官府密切有权有势的杨家,另一家则是经商发财的李家。这两家彼此不服气,相互“斗法”。只可惜等我们去看时,当年风生水起的“老杨家”就只剩下依稀可辨的宅基地和院内的大池塘了。

杨度的父亲是杨礼堂的四子杨懿生,他并非武夫,从小身体不大好,但天分高,好舞文弄墨,饮酒赋诗,不是一个事业进取之人。这样一来,四房这一家的生计就只能靠大哥杨瑞生来提携了。杨瑞生先帮四弟捐了个只拿薪俸并不需要干活的候补县官,后来又介绍他到曾国荃的幕府中做个文书。但是,杨懿生只干了不长时间就因病去世,留下三个孩子——长子杨度(十岁)、女儿杨庄(五岁)和小儿子杨钧(四岁)。这样的孤儿寡母就更靠着伯父杨瑞生来抚养。正好那时杨瑞生因连年征战在外,还没有子嗣,看着杨度天资聪慧,就收杨度为自己的继子,一直给杨度亲生父亲一样的关爱和培养。

这就是为什么杨度在《湖南少年歌》中自报身世称:“我家数世皆武夫,只知霸道不知儒。家人仗剑东西去,或死或生无一居。”杨瑞生作为高级将领,并非简单的一介武夫。他十分重视对后代的培养,聘请多名有识之士到姜畲杨家私塾来当老师,并亲自过问这十几个杨家后代的学习情况。他被告知:杨度是其中的佼佼者,才思敏捷,过目不忘。杨瑞生为此十分高兴,对杨度抱以很高的期望。他身在河南任总兵,但要求子弟要按期将自己的诗词文章习作寄给他审阅。他自知武夫出身,需要靠知名的儒生指点才能做出确切判断,所以他每逢有识之士就会将杨度送来的诗词文章取出,请他们指点评审。其间,杨度的诗词受到当时很有名望的老学者的高度评价。这些信息又反馈到湘潭姜畲,使杨度“少年才子”之名在家乡传播开来。

杨度的妹妹杨庄也是一个才气过人的女孩儿,能诗能文,堪称当地小有名气的女才子。

身为总兵的杨瑞生,多年在官场,深知功名之道。他一方面在杨度十岁那年,将他们兄妹接到府中,延请当地名师,严格教育;一方面找寻科举制度之下得到官方社会认可的进阶途径。

当时所有少年均要经历的“正途”就是科举考试。这种制度一方面本是相对公平地选拔人才;另一方面还有整合社会统治纽带作用。通过考试,不仅得到一种功名头衔,而且得到某种社会阶层的“入门券”。明清两代科举制度均分为三级:第一级是考秀才,名为“小考”,以县为单位举办;第二级是考举人,名为“乡试”,以省为单位举办(若以为乡试乃按乡来考试,那就大错特错);第三级是考进士,名日“会试”,是全国统一考试,由中央政府举办,在北京举行。这三级考试都是三年一次,但年份错开,按“子午卯酉,辰戌丑未”来排,前四个字为乡试之年,后四个字为会试之年;在一轮十二年中剩下的四年就是小试之年了。年轻人一旦通过小试中了秀才,大家就不再直呼其名,而称为“先生”,也就是说他进入了绅士阶层。如果中了进士,那就等于进入了绅士阶层的上层,大家就只称其“进士老爷”,连姓也免称了;即使没有行政官衔,照样受到同样的尊敬和礼遇。

这种“正途”的科举考试到了晚清就走了样,变得相当复杂。除了秀才一举人一进士这三级考试选拔人才之外,还增加了“异途”科名的渠道,例如,监生、贡生等。这里,将监生详述一下。监生的原意是:国子监肄业生。国子监就是国家最高学府,在其中学习的学生称为监生,都是各省府推荐来的优秀生员,所以也是一种荣誉。但是到后来,这种科名演变成为:不一定真正到国子监念书,只要为国家捐出一笔钱,就可以取得这一种科名头衔。取得这种头衔有什么好处呢?一是可以有“顶戴”,也就是一种乡绅地位,遇见县官(比如打官司)可以不跪;三是取得与秀才“同等学力”,可以不经过“小考”,直接参加“乡试”。这就为有钱人家子弟步入仕途提供了一条“捷径”。

其中三级考试中以乡试为最重要的一个阶级。因为举人以下的科名是比较复杂的,参加乡试的“同等学力”者有各种各样的人,如秀才、监生、贡生都可以参加,但通过乡试就“取齐”了,只有中了举人才有资格赴京参加会试。所以,要取得进京赶考的“入场券”是相当严格的,从乡试以上就只有“正途”,没有“异途”了。

……

用户评价

《杨度与梁启超:我们的祖父和外祖父》这本书,光是书名就激起了我强烈的好奇心。我一直对民国史,尤其是那些身处时代洪流中的风云人物充满兴趣。杨度,这个名字在我脑海中总伴随着“君主立宪”和“护国运动”的模糊印象,而梁启超,更是家喻户晓的“戊戌变法六君子”之一,他的名字几乎是启蒙、维新、思想的代名词。书中以“我们的祖父和外祖父”为视角,这是一种多么亲切而又充满历史厚重感的切入点啊!我想象着,作者一定是深入挖掘了家族史料,甚至可能采访了当事人,将两位截然不同又深刻影响了近代中国的历史人物,通过一种非常个人化、家族化的叙事方式呈现在我们面前。这种方式,比单纯的史书更为生动,也更能触及到那些历史教科书中难以展现的温情和矛盾。我特别期待看到,作者是如何在尊重历史事实的前提下,将这两位政治立场、人生轨迹都有着巨大差异的先辈,编织进一个家族的记忆之中。他们之间是否存在着鲜为人知的联系?他们的思想碰撞和人生选择,又如何以一种“祖父”或“外祖父”的身份,悄然影响着后代的成长?这种视角,无疑为我们理解历史提供了一个全新的维度,让我们能够看到历史人物更立体、更人性化的一面,而不仅仅是那些刻板的标签。

评分这本书的魅力,在于它将两位在近代中国史上举足轻重的人物——杨度与梁启超,置于一个极为独特的“家族”语境之下。作为读者,我无法不被这种视角所吸引。它不像传统的传记那样,仅仅罗列史实,而是通过“祖父”与“外祖父”的身份,赋予了历史人物更具人情味的一面。我想象着,书中可能穿插着许多有趣的家族轶事,或者是一些未曾公开过的书信、日记。我特别好奇,作者是如何在挖掘家族史料的同时,也兼顾了历史的客观性与准确性?例如,杨度先生在辛亥革命后的政治生涯,以及他对中国社会发展道路的思考,书中会如何以一种“祖父”的口吻来解读?而梁启超先生在思想上的演变,他对于“科学与人生”的论述,又会以怎样一种“外祖父”的视角来呈现?这种双重视角,无疑为我们理解这两位伟大的思想家、政治家提供了一个全新的窗口。我期待,这本书能够像一部精心编织的画卷,将历史的宏大与家族的温情完美融合,让我们在轻松的阅读中,获得深刻的历史感悟。

评分《杨度与梁启超:我们的祖父和外祖父》这本书,以一种极其新颖的视角,将我们带入了民国那段风云激荡的岁月。我一直觉得,理解历史人物,不能仅仅停留在他们功业或过失的表象,更要去探究他们作为普通人的情感与思想。书名中“我们的祖父和外祖父”的设定,无疑为我们打开了一扇通往历史深处的大门。我期待书中能够展现出,这两位在历史舞台上扮演过重要角色的男性,在家庭生活中的另一面。他们是怎样成为“祖父”和“外祖父”的?他们的晚年生活是怎样的?他们的思想和经历,又是如何通过家族的传承,潜移默化地影响着后代?我尤其好奇,书中对于杨度先生在政治上的起伏,以及梁启超先生在思想上的探索,是否会用一种更为温和、更为贴近生活的语言来描述。这种“家族”的视角,很可能让我们看到,在那些被历史记载的重大事件背后,两位先贤所经历的个人挣扎与情感波澜。这无疑会让阅读变得更加引人入胜,也让我们对历史人物有了更立体、更深刻的认识。

评分读完《杨度与梁启超:我们的祖父和外祖父》这本书,我脑海中浮现出的,不是历史书上那些宏大的叙事,而是两个鲜活的、有血有肉的人物形象,透过作者的家族视角,他们仿佛就坐在我面前,给我讲述着他们那个波澜壮阔的时代。我尤其被书中对两位人物之间复杂关系的描绘所打动。众所周知,杨度与梁启超在政治上曾有过分歧,甚至在某些时期是站在对立面的。然而,这本书却巧妙地揭示了,在家族的层面,他们之间却可能有着更深层次的联系和理解。作者如何处理这种政治上的差异与家族情感上的联系,这本身就极具看点。我猜测,书中一定有许多关于他们之间私下交流的细节,或是通过后人的回忆,展现了他们对于彼此的看法。我期待能够从中看到,在历史的宏大背景下,这些伟大的灵魂是如何在个人情谊和国家大业之间进行权衡与抉择的。这本书的叙述方式,让我感受到了一种穿越时空的对话,仿佛与这两位先贤进行了一次心灵的沟通。这种读者的代入感,是许多普通史书难以比拟的。

评分一直以来,我对梁启超先生的生平事迹都有着相当的了解,他那“亦战士,亦学者”的风采,以及他所代表的那个时代的探索精神,总是让我心生敬佩。然而,杨度先生在我心中的形象则相对模糊,更多的是停留在历史的片段中。这本书的出现,恰恰填补了我对杨度先生认识的空白。书名中“我们的祖父和外祖父”的提法,暗示着作者并非是站在一个旁观者的角度来审视这两位历史人物,而是通过家族的视角,挖掘出他们不为人知的生活细节和情感世界。我非常好奇,作者是如何在严谨的历史考据之上,融入家族的温情叙事?例如,杨度先生在晚年的一些思考,他如何看待自己年轻时的政治理想与现实的落差?他又如何与梁启超先生这位昔日政坛上的“对手”,或者说是“同时代人”,在家族的语境下产生交集?我期待书中能够描绘出两位伟大的时代先行者,在面对历史变迁时的不同心态,以及他们如何处理个人的家庭责任与宏大的家国情怀之间的关系。这本书的价值,不仅仅在于梳理两位历史人物的生平,更在于通过这种独特的视角,让我们得以窥见历史洪流中,个体命运的起伏与家族传承的脉络,这种结合,无疑会让阅读体验更加丰富和深刻。

评分收到包装完好

评分内容挺不错的,好看。

评分梁启超真是神人啊鲜有人能望其项背

评分东西不错~~~~~~

评分内容丰富,信息量很大,开卷有益嘛

评分不错

评分内容挺不错的,好看。

评分内容丰富,信息量很大,开卷有益嘛

评分很好很不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有