具体描述

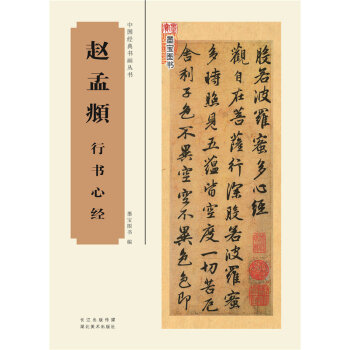

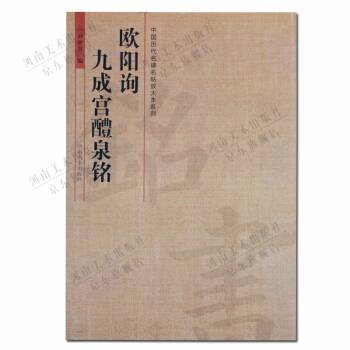

内容简介

《隶书名家名帖》向大家介绍的是楷书法帖的精品,如《石门颂》《乙瑛碑》《礼器碑》《华山碑》《孔宙碑》《曹全碑》《张迁碑》以及金农、邓石如、何绍基等人的经典作品,对其进行详尽的介绍评析,赏评时主要以历史上享誉书坛盛名的书法家的理论为依据,分析作品的价值和书法家的风格意境以及对后世的影响。容纳古今,保罗万象。这里一定有你的需要,希望能带你步入学习楷书的星光大道。用户评价

我一直认为,书法不仅仅是线条的组合,更是情感的表达和精神的寄托。这本《隶书名家名帖》恰恰让我感受到了这一点。书中的每一幅隶书作品,都仿佛承载着作者当时的心绪和对世界的感悟。我常常会沉浸在《乙瑛碑》的字里行间,体会那种端庄、稳重的气韵。它没有强烈的个性张扬,却有着一种不可动摇的根基,每一个字都像是经过深思熟虑,落笔精准,结构严谨,给人一种可靠、踏实的感觉。我感觉,《乙瑛碑》的书写者,一定是内心宁静,做事一丝不苟的人。当我翻阅到《礼器碑》时,则又被另一种截然不同的气质所吸引。相较于《乙瑛碑》的庄重,《礼器碑》则显得更为瘦劲挺拔,笔画的穿插避让,字形结构的疏密有致,都展现出一种精妙绝伦的匠心。书中的解读提到,《礼器碑》的风格在汉隶中独树一帜,既保留了隶书的古朴,又融入了一些新的笔法和结构,可以说是一种创新和突破。我个人觉得,《礼器碑》的书写者,一定是一位思维敏捷、富有创造力的人。通过这本书,我不再是机械地复制字形,而是开始揣摩作者的心境,感受文字背后蕴含的情感力量。这种“意在笔先”的感悟,让我的书法学习变得更加有意义,也更加充满乐趣。

评分一直以来,我都觉得书法学习是一件非常枯燥的事情,尤其是临摹,总是在重复机械的动作。但自从我接触了这本《隶书名家名帖》,我的想法彻底改变了。这本书的独特之处在于,它将隶书的创作过程和艺术理念进行了生动的阐释,让我感觉自己不再是被动地模仿,而是积极地参与到艺术创作之中。书中对于一些经典隶书作品的分析,不再是简单的技法罗列,而是深入剖析了作者在创作时的心路历程,以及他们是如何将自己的情感和思想融入到笔墨之中的。我尤其喜欢书中对《曹娥碑》的讲解。书中提到,《曹娥碑》的书写者在创作时,融入了对曹娥孝女的深切同情和赞美之情,这种情感的注入,使得《曹娥碑》的笔画中充满了力量和感染力。书中还提供了一些创作上的技巧,比如如何通过笔画的粗细变化来表现情感的起伏,如何通过字形结构的调整来营造不同的意境。这些讲解让我觉得,书法创作原来是可以如此富有表现力和创造力的。我开始尝试着在临摹时,不仅仅是模仿字形,更是去体会作者的情感,去尝试将自己的感受融入笔画之中。这种“意趣相生”的学习方式,让我的书法学习变得前所未有的有趣和充实。

评分我是一名热爱传统文化的普通读者,平时喜欢看看书,听听音乐,而书法,对我来说,一直是一种遥不可及的艺术。直到我拿到了这本《隶书名家名帖》,我才真正体会到了隶书的魅力。这本书的选帖非常精妙,涵盖了从汉隶的代表作到一些后世名家的杰作,每一幅作品都充满了历史的厚重感和艺术的美感。我最喜欢的是书中对《西狭颂》的介绍。相较于一些结构严谨的隶书,《西狭颂》显得更加飘逸灵动,笔画的起伏跌宕,字形的变化多端,都展现出一种不受拘束的自由精神。书中的解读还提到了,《西狭颂》的书写者可能是在一种自然而然的状态下完成创作,没有刻意的雕琢,却自有天成。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美,让我深深着迷。我常常会对着《西狭颂》的字帖发呆,想象着书写者当时的心境,想象着他笔下的线条是如何在纸上或石上流淌。这本书让我明白,书法的美,并不仅仅在于技法的精湛,更在于作者内心世界的流露。它让我不再是匆匆一瞥,而是能够静下心来,去感受文字背后所蕴含的生命力。

评分我是一名历史爱好者,对汉代的社会文化和艺术发展有着浓厚的兴趣。这本《隶书名家名帖》则为我提供了一个独特的视角,让我能够通过书法这一艺术形式,去窥探汉代社会的风貌。书中收录的隶书作品,大多是汉代的名碑,它们不仅仅是书法作品,更是历史的载体。我深切地感受到,隶书作为汉代官方推行的字体,其发展与汉代的政治、经济、文化紧密相连。例如,书中对《开母石阙铭》的解读,让我了解到,这类石刻多用于祭祀和纪念,其隶书风格往往更加雄浑、庄重,体现了汉代统治者追求的威严和秩序。通过观察这些作品的笔画和结构,我仿佛能够感受到那个时代的社会气息,感受到人们对天地的敬畏,对祖先的崇拜。再比如,书中对《孟法师碑》的介绍(虽然《孟法师碑》属于北魏,但书中将其与汉隶的演变联系起来),它所展现出的那种由隶入楷的过渡,也让我看到了汉代书法艺术的传承与创新。这本书让我明白,书法并非孤立的存在,它深深地根植于历史的土壤之中。通过欣赏这些隶书名帖,我不仅仅是在欣赏优美的线条,更是在与历史进行对话,在感受那个时代的脉搏。

评分作为一个资深的书法收藏者,我对各种碑帖都有着一定的了解,而这本《隶书名家名帖》在我众多的藏书中,依然占据着特殊的地位。它的价值不仅仅在于收录了多少名家名帖,更在于其编纂的严谨和视角的新颖。书中对于不同时期隶书风格的梳理,清晰地勾勒出了隶书从秦汉到魏晋的发展脉络,让我们能够更直观地感受到隶书在历史长河中的演变痕迹。我尤其欣赏书中对《衡方碑》的解读。相较于那些我们耳熟能详的碑帖,《衡方碑》的知名度或许稍逊一筹,但其独特的风格却不容忽视。书中通过大量的篇幅,深入剖析了《衡方碑》的用笔特点,其线条的粗细变化、笔画的起伏转折,以及字形结构的稳健与错落,都展现出一种内敛而又富有张力的美。我发现,《衡方碑》的用笔更为古朴厚重,没有《曹全碑》的秀丽,也没有《石门颂》的飘逸,但它却有着一种沉静的雄浑,仿佛一位饱经风霜的老者,在诉说着历史的沧桑。书中还联系了《衡方碑》的书写环境和时代背景,让我们能够更好地理解这幅作品所蕴含的文化信息。这种深入的学术探讨,让这本书的价值远超一般的临帖范本,它更像是一部隶书发展史的缩影,让我们能够站在巨人的肩膀上,去俯瞰隶书艺术的壮丽景观。

评分我对书法一直有着一种“远观而不可近玩”的态度,总觉得高深的艺术离我太遥远。直到我偶然间翻阅了这本《隶书名家名帖》,我才发现,原来隶书的美,是可以如此贴近生活,如此触手可及。书中收录的几幅隶书作品,虽然出自名家之手,但它们所展现出的那种古朴、自然、洒脱的气质,却让我倍感亲切。我尤其喜欢书中对《史晨碑》的介绍。相较于其他一些碑帖,《史晨碑》的风格更加平易近人,笔画圆润,结构匀称,没有过多的雕饰,却有着一种浑然天成的美感。我感觉,《史晨碑》的书写者,一定是一位生活安逸、心境平和的人。书中对《史晨碑》的解读,着重强调了其笔画的粗细变化和字形上的舒展感,让我看到了隶书的另一种可能性——不一定要棱角分明,也可以是圆润温和。当我看到书中还有一些关于如何欣赏隶书的书写细节时,我更是如获至宝。它告诉我,在欣赏隶书时,不仅要看整体的结构,还要关注每一个笔画的起笔、运笔、收笔,以及笔画之间的呼应关系。这些细节的讲解,让我从一个门外汉,逐渐变成了一个能够品味隶书之美的人。这本书就像一位耐心的向导,带领我一步步走进隶书的殿堂。

评分我是一个比较注重细节的人,在欣赏艺术作品时,总是喜欢探究其背后的逻辑和精妙之处。这本《隶书名家名帖》在这方面给了我极大的满足。书中对于隶书笔画的分析,不仅仅是简单地描述其形状,而是深入剖析了笔画形成的原因和书写的方法。例如,对于隶书常见的“蚕头燕尾”,书中会详细讲解如何通过提、按、顿、挫等笔法来准确地表现出这种形态,以及这种形态在字形结构中所起到的作用。我最欣赏的是书中对《鲜于璜碑》的解析。这本书中的《鲜于璜碑》拓片非常清晰,让我能够清楚地看到每一个笔画的起收和转折。书中还细致地分析了《鲜于璜碑》的结体特点,比如字形的扁方,笔画的粗细对比,以及字与字之间的呼应关系。通过这些详细的讲解,我不再是机械地模仿字形,而是开始理解每一个笔画、每一个字的逻辑。这种“知其然,更知其所以然”的学习过程,让我对隶书的理解达到了一个新的高度。这本书让我觉得,学习书法,其实也是在学习一种严谨的思维方式和观察能力,这对我个人的成长也大有裨益。

评分我是一名美术老师,在教学中经常需要引入各种传统艺术形式,书法便是其中重要的一部分。这本《隶书名家名帖》的出现,为我提供了极佳的教学素材和灵感。书中对隶书不同时期、不同风格的作品进行分类和阐释,让我能够根据学生的年龄和接受能力,选择最适合的范本进行讲解。例如,对于初学的学生,我会选择《曹全碑》这样结构清晰、笔画相对柔和的作品,引导他们体会隶书的基本笔画和结构特点。书中对《曹全碑》的解析非常到位,不仅解释了其笔画的特点,如“蚕头燕尾”的形成,还分析了字形上的左右呼应和上下承接,让学生更容易理解。而对于一些有一定基础的学生,我会引入《张迁碑》或《乙瑛碑》,让他们感受隶书的古朴雄强和端庄厚重。这本书的优势在于,它不仅仅是简单地罗列作品,而是通过详实的图文分析,让读者能够真正理解作品的精髓。例如,书中对《张迁碑》的解读,详细阐述了其用笔的力度变化和结构上的紧凑感,让学生明白隶书的力量感是如何体现出来的。此外,书中还提供了大量的细节图,放大了笔画的处理,这对于学生观察和模仿非常有帮助。这本书大大提升了我教学的效率和质量,也让学生们对隶书艺术有了更深入的认识和喜爱。

评分我是一名硬笔书法爱好者,平日里多以练楷书和行书为主,对隶书的接触相对较少,总觉得隶书的横粗竖细、蚕头燕尾的特点有些难以把握,笔画间的呼应关系也显得比较特殊。直到我朋友推荐了这本《隶书名家名帖》,我才真正领略到隶书的魅力所在。这本书的选帖非常经典,涵盖了隶书发展过程中的几个重要阶段和代表性作品。我特别喜欢书中对《石门颂》的呈现。相较于《曹全碑》的秀美,《石门颂》则显得更加飘逸洒脱,笔画的长短、粗细变化莫测,字形结构也富于变化,有一种自由挥洒、不拘一格的美感。这种“飞动”的感觉,对于我之前习惯了楷书的端庄规整来说,是一种全新的体验。书中还详细分析了《石门颂》的用笔特点,比如“飞白”的运用,如何在笔画中制造出枯笔的飞白效果,既增加了书写的表现力,又不失隶书的骨力。此外,书中对《张迁碑》的介绍也让我印象深刻。相较于《曹全碑》和《石门颂》,《张迁碑》更加雄强厚重,笔画凝练,结构紧凑,有一种朴拙而又充满力量的美感。我尝试着临摹了其中的几段,发现它对力量的控制要求非常高,每一笔都像是要从石头里迸发出来一样。这本书不仅提供了丰富的范本,还附带了详细的技法讲解,对于我这样的初学者来说,无疑是极大的福音。我不再是茫然地模仿,而是开始理解每一笔每一画背后的逻辑,这种“知其然,更知其所以然”的学习过程,让我觉得书法不再枯燥,反而充满了探索的乐趣。

评分这本《隶书名家名帖》简直是打开了我对隶书艺术认识的一扇新大门!我之前对书法一直有着朦胧的好感,尤其是一些古朴的碑刻,总觉得有一种沉淀千年的力量,但具体到隶书,总觉得它要么过于拘谨,要么又显得散漫,一直未能找到那种让我心头一震的“对味儿”。拿到这本书,我几乎是迫不及待地翻阅起来。开篇的几幅名家隶书作品,就足以让我驻足良久。比如那幅《曹全碑》的拓片,字形秀丽,笔画遒劲,字里行间流露出一种温润如玉的君子之风,每一个笔画的起承转合都处理得恰到好处,仿佛能感受到作者运笔时的那种沉静与自信。再看《乙瑛碑》,则展现出隶书另一番雄浑古朴的风貌,笔势开张,结构严谨,给人一种顶天立地、掷地有声的震撼感。我甚至能想象出,在千年前的某个时刻,一位技艺精湛的书法家,在石碑上挥洒自如,留下了这些千古传颂的墨宝。书中对每一幅名帖的介绍也十分详尽,不仅有作者的生平,还有其书法的特点、风格演变,甚至是对当时历史背景的解读,这些信息极大地丰富了我对作品的理解,让这些冰冷的石刻瞬间变得有温度、有故事。我发现,原来隶书并非单一的面貌,它可以是柔美的,可以是刚毅的,可以是飘逸的,也可以是端庄的,这取决于书写者的性情和所处的时代。这本书让我不再是被动地欣赏,而是开始主动地去体会、去探究,甚至尝试着去临摹。那种感觉,就像是与古人进行了一场跨越时空的对话,从中汲取智慧与灵感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有