具体描述

编辑推荐

乔治`奥威尔的代表作,一部杰出的政治寓言小说,20世纪影响极为深远的文学经典之一。

内容简介

当数字化、网络化带来的“信息爆炸”占领人们的头脑、占用人们的时间时,我们要阅读经典;当中华民族迈向和平崛起、民族复兴的伟大征程时,我们更要阅读经典。

经典是我们知识体系的根基,是精神世界的家园,是走向未来的起点。这就是编选《国民阅读经典:一九八四》的缘起。

《一九八四》是英国左翼作家乔治`奥威尔的代表作,是一部杰出的政治寓言小说,也是一部幻想小说,被誉为20世纪影响极为深远的文学经典之一。作品刻画了人类在极权主义社会的生存状态,仿佛一个永不退色的警世标签,警醒世人提防这种预想中的黑暗成为现实。

作者简介

乔治`奥威尔,英国著名作家。1903年出生于英属印度,1907年举家迁回英国,进入著名的伊顿公学学习。后因经济原因无力深造,被迫远走缅甸,参加帝国警察部队。终因厌倦殖民行径、痴迷写作而辞去公职,辗转回到欧洲,流亡伦敦、巴黎等地。一边深刻体验下层民众生活,一边从事文学创作,并有多部作品出版。1936年西班牙内战爆发,奥威尔为支持西班牙共和政府而参战,不幸负伤。1939年,二战爆发,他积极参加反纳粹的活动。西班牙内战与二战的苦痛经历,让他对战争与和平、极权与民主、社会关怀与人类理想进行了深刻的思考。

1945年,乔治`奥威尔出版了著名的小说《动物农场》。1949年,他的代表作《1984》问世,在全球产生了深远的影响,入选多国中学生必读书目,被翻译成62种文字,总销量超过5000万册。1950年,乔治`奥威尔因肺病去世,年仅47岁。

精彩书评

一面是荒诞不经的情节,一面是人情人理的预警,一面是无与伦比的刺激,一面是难以否定的逻辑,读之触目惊心之余,大有思考回味的余地。

——王蒙

目录

第一部第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第二部

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第三部

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

附录 新话的语法规则

精彩书摘

“电幕下面有张桌子,”塞姆说,“我们再顺道买杯杜松子酒。”

杜松子酒盛在没把的瓷杯中。他们穿过拥挤的餐厅,把餐盘放在金属面的餐桌上。桌角上,有人撒了一滩炖菜,脏乎乎的像呕吐的秽物。温斯顿端起酒杯,停了一下定定神,然后一口灌下带着油味的酒。当泪水流出眼眶的时候,他突然发现自己饿了。他舀起炖菜,狼吞虎咽地吃了起来。在黏糊糊的汤汁中,还有一块海绵样的红色玩意儿,可能是用肉做的。两人直到把杯中的炖菜吃完才开始说话。在温斯顿左边的那张桌上,离他背后不远,有人语速飞快、滔滔不绝地说着什么,刺耳急促的噪音听着像鸭叫,穿透了餐厅里的喧嚣。

“字典怎么样了?”温斯顿提高嗓门想压过周围的噪音。

“很慢,”塞姆说,“我正在弄形容词,真有意思。”

一提到新话,他立马来了精神,一把推开炖菜,两只纤手一只拿起面包,另一只拿着奶酪,为了不用大声说话,他俯身过来。

“第11版是最后的定本。”他说,“我们正在塑造语言的最后形态,也就是所有人都使用这种语言说话时的形态。在我们完成之时,像你这样的人就得从头学起了。我敢说,你认为我们的主要工作是发明新词。错!大错特错!我们在消灭词汇,每天几十、几百地消灭。我们将语言精简到只剩骨架。第11版中没有一个词儿会在2050年前过时。”

他匆匆地啃着面包,咽了两口,然后带着一种学究式的热情继续说下去。他那瘦削黝黑的脸庞生动起来,眼神中的玩世不恭消失了,代之以如梦如幻的恍惚。

“消灭词汇是件美好的事。当然,最大的浪费在动词和形容词这儿,不过,数百个名词也大可删去。这其中不仅有同义词,还有反义词。如果一个词仅仅是另一个词的反面,那它还有什么理由存在下去呢?一个词汇本身就包含了自己的反义。就拿‘好’这个词儿来说吧,有了‘好’字,还要‘坏’字干什么?‘不好’就行了呗。而且,‘不好’是更佳的表达方式,因为它明白无误是‘好’的反义,而‘坏’却不是。再比如,如果你想找比‘好’程度更强的词,为什么要用一串像‘优秀的’、‘极佳的’这类意义含糊、毫无用处的词汇呢?‘加好’不就是这个意思了。如果想要更强的程度,‘双加好’不就行了!当然,我们已经在用这些词了,但在新话的最终形态中,根本就没有别的了。最后,好与坏的概念仅用六个词来描述,说实在的,其实只有一个词。温斯顿,你不觉得这很精彩吗?当然,这原本就是老大哥的主意。”他又补了一句。

提到老大哥时,一种干巴巴的向往之情在温斯顿脸上一闪而过,但塞姆还是立刻察觉到其中缺乏热情。

他几乎悲哀地说:“温斯顿,你尚未体会到新话的三昧。哪怕书写新话时,你也仍旧在用老话思维。我读过几篇你偶然为《泰晤士报》写的东西,挺好的,但仍旧是翻译。你内心深处更愿意使用意义模糊、无用的语义区别随处可见的老话。你不明白消灭词汇的绝妙之处。你知道吗,新话是世界上唯一一种词汇量逐年减少的语言?”

温斯顿当然不知道这个。他笑了,内心希望能摆出一个心有戚戚焉的笑容,但不敢说话。塞姆又咬了一口粗面包,嚼了两下,继续说:“你难道不明白,新话的整个目标就是要缩小思想的范围?最终,思想犯罪将不可能出现,因为无词可用。

……

用户评价

这本书的叙事节奏非常独特,它不像传统的冒险故事那样跌宕起伏,反而带着一种缓慢的、不可逆转的沉沦感,如同一个巨大的、缓慢运转的绞肉机,一点一点地将主角的意志碾碎。正是这种看似平淡却步步紧逼的叙事方式,才更显出其高明之处。每一次主角试图寻找一丝希望或联结的努力,最终都以更深的绝望告终,这种期待与失落的反复拉扯,构建了一种独特的阅读张力。特别是关于“双重思想”的讨论,它超越了简单的“说一套做一套”,上升到了对现实认知的本体论层面——如何同时相信两个互相矛盾的观点,并且真诚地相信它们都是真理。这无疑是对人类心智复杂性的一次极端测试。它迫使我们去思考,我们的信念体系究竟有多么牢固,是否也存在着某种我们尚未察觉的、系统性的认知漏洞,正等待着被外部力量“修正”。

评分从文学技巧上来说,作者的笔力精湛得令人赞叹。他构建的这个世界,虽然是虚构的,却充满了令人信服的“真实感”,这得益于他对权力运作机制的深刻洞察。那些精心设计的仪式、口号(比如“战争即和平,自由即奴役,无知即力量”),以及对宣传机器的精确模拟,都让这部作品具备了超越时代的批判价值。它不仅仅是对特定历史时期的影射,更是对所有试图通过信息垄断来维持统治的政权的永恒警示。读这本书时,我不断地在脑海中进行映射和对比,试图找出与现实世界中那些“模糊地带”的对应关系。它教会了我如何去质疑那些被集体灌输的“常识”,如何去警惕那些看似光鲜亮丽的宏大叙事背后隐藏的权力欲望。这种知识上的启蒙效果,远超一般的社会学著作,因为它将复杂的理论融入了一个令人揪心的个人命运之中。

评分这部作品的构思之宏大与思想之深邃,简直让人在阅读过程中感到一种窒息般的压迫感,但正是这种令人不安的体验,才更凸显了作者构建的这个反乌托邦世界的真实与残酷。它不是那种提供廉价希望的安慰剂,而是一剂猛烈的清醒剂,直击现代社会权力结构和个体自由的脆弱性。故事中对于“老大哥”的无处不在的凝视,以及对历史的不断篡改,让我不禁反思我们当前所处的环境——信息爆炸的时代,我们真的能完全相信我们所看到和听到的吗?作者对于语言的解构和重塑,尤其“新语”的设计,精妙地展示了思想如何被控制,当表达的词汇被剥夺时,反抗的火花又该如何点燃?这种对认知自由边界的探讨,即使在今天这个信息流动如此便捷的时代,依然具有穿透人心的力量。每一次翻页,都像是一次对自身信念的拷问,迫使读者跳出舒适区,去审视那些看似理所当然的社会规范和权力逻辑。这种阅读体验,与其说是在看一个故事,不如说是在经历一场关于人性与自由的哲学辩论。

评分读完这本书,我需要很长一段时间才能从那种阴郁、绝望的氛围中抽离出来,它像一张巨大的、无形的网,将人类最宝贵的东西——独立思考的能力——层层剥离。作者对细节的把控达到了近乎偏执的程度,无论是“电幕”的窃听,还是对“思想罪”的恐惧,都描绘得细致入微,让读者仿佛亲身站在那个灰暗、充满汽油味和劣质金酒味道的伦敦街头。更令人心惊的是,书中对人际关系的异化描绘,那种基于恐惧而非爱的联结,彻底摧毁了人与人之间最基本的信任感。友谊、爱情,所有美好的情感都被工具化,成为监视和告密的筹码。这不仅仅是一部政治寓言,它更是一部关于人类情感如何被体制碾碎的悲剧史诗。我常常在想,在那种极端环境下,人性的光辉还能剩下多少?作品并没有给出明确答案,只是将那份冰冷的、赤裸的现实摆在了我们面前,让我们自己去感受那种无力回天的震撼。

评分这部作品的伟大之处,在于它并未满足于描绘一个外部的压迫者,而是深入挖掘了压迫是如何在个体内部生根发芽的。主角最终的“转变”,与其说是被外部力量击垮,不如说是他自己的内在防御机制彻底瓦解,他最终接受了那个黑暗的现实,并且“爱上了”老大哥。这种从精神到灵魂的彻底沦陷,比肉体的毁灭更令人不寒而栗。它揭示了一个令人恐惧的可能性:也许人类最深层的渴望,并非是绝对的自由,而是在一个明确的、全能的秩序下获得安全感,哪怕这个秩序是建立在谎言和恐惧之上的。这种对“顺从的甜蜜”的刻画,具有极强的反讽意味和警世作用。它让我们不得不面对一个艰难的道德困境:当反抗变得不可能,个体是否还有权利拒绝被“驯化”?这部作品提供的不是逃避的出口,而是直面人性深渊的勇气。

评分不错哦!

评分不错哦!

评分不错哦!

评分不错哦!

评分不错哦!

评分不错哦!

评分不错哦!

评分不错哦!

评分不错哦!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![猎魔人(卷5):火之洗礼 [The witcher: wiedzmin: chrzest ognia] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12204713/59ef0873N34c53b1f.jpg)

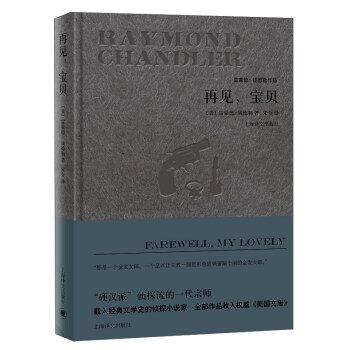

![漫长的告别/雷蒙德·钱德勒作品 [The Long Goodbye] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206252/597ebcfdNc2105b45.jpg)

![湖底女人/雷蒙德·钱德勒作品 [The Lady in the Lake] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206258/597af868N7d489861.jpg)

![高窗/雷蒙德·钱德勒作品 [The High Window] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206268/597e8e08N25f867da.jpg)

![长眠不醒/雷蒙德·钱德勒作品 [The Big Sleep] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206272/597af872N7af8fdb0.jpg)