具体描述

内容简介

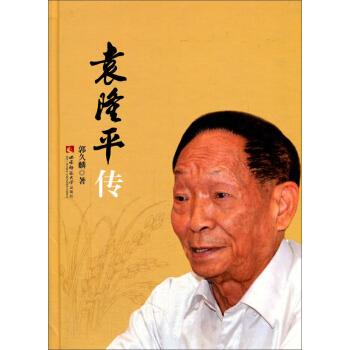

《袁隆平传》以第二人称的角度记录了水稻专家袁隆平从出生至今的人生历程。全书分十九章,包括序言,尾声,后记,总计约42万字。内容有:袁隆平出生,求学生涯,在西南大学,在安江农校,挑战世界难题,勇闯三系配套关,攻克两系法,水稻外交,国家领导人的关怀和鞭策,获得的崇高荣誉,爱情婚姻家庭等,内容丰富,记录详实,是了解、研究袁隆平其人,其成果的一部有价值的作品。作者简介

郭久麟,男,汉族,重庆渝中区人。四川外国语大学中文系教授、中国作家协会会员、中国传记文学学会会员、中外传记文学研究会理事。主要著作;传记文学著作《随卫敬爱的周副主席》《陈毅青少年时期的故事》《罗世文传》《少年罗世文》《怀念吴老》《柯岩传》《雁翼传》《梁上泉评传》《张俊彪传》等;传记理论著作《传记文学写作论》《传记文学写作与鉴赏》《中国二十世纪传记文学史》《大中华二十世纪文学史》;文艺理论著作《文学创作灵感论》《散文知识与写作》《论贺敬之的诗》;诗文集《爱的琴弦》《锦江恋歌》《新编女儿经》《修身养性新增广》《郭久麟散文集》《探秘女儿国》;长篇小说《风流帝王》。其作品曾多次获奖。人物传记收入英国剑桥《世界名人录》及《中国作家大辞典》《中国教育家辞典》等多种辞书。目录

序 为我们敬仰的高贵者立传第一章 颠沛流离到重庆

一、林巧稚接生

二、袁氏宗族

三、父母双亲

四、从汉口到桃源

五、从洞庭湖到重庆

六、在抗战陪都重庆

五、在龙门浩小学

六、难忘的博学中学

第二章 从相辉学院到西南农学院

一、立志学农

二、考入相辉学院

三、西南农学院成立

四、大师云集

五、学习进取

六、游泳高手

七、参加空军未果

八、参加“土改”

九、小提琴与音乐

十、单相思

十一、服从组织分配

第三章 安江农校搞科研

一、任教安江农校

二、学生喜爱的好老师

三、在教学中提高

四、无性嫁接的失败

五、饥饿的启示

六、珍贵的灵感

第四章 挑战世界难题

一、划时代的创意

二、苦寻天然雄性不育株

三、《水稻的雄性不孕性》论文

四、在动乱中坚持

五、“文革”风暴

六、伯乐的救援

七、祸起萧墙

八、两位助手的支持

九、遭遇地震

第五章 勇闯三系配套关

一、温暖的关怀

二、追求杂交水稻姑娘

三、洪水中抢救秧苗

四、找到“野败”

五、把“野败”分给大家

六、选育恢复系

七、从失败中总结教训

八、攻克优势组合关

九、闯过制种关

十、干军万马下海南

十一、华国锋大力支持

十二、湖南水稻大增产

十三、优质杂交稻品种选育

第六章 再战两系法

一、“袁隆平思路”

二、培育光敏核不育株

三、解决“打摆子”与“漂移”的问题

四、两系法成功

第七章 征战超级稻

一、超级稻设想

二、实现一期、二期目标

三、高产、高产再高产

四、“种三产四”丰产工程

五、“三一”粮食高产工程

第八章 科学探秘永无休

一、水稻基因组框架图

二、传统育种技术与最新生物科技的结合

三、航天育种工程

四、创立杂交水稻学

五、设立袁隆平农业科技奖

六、热情培育科技人才

七、走科技产业化之路

八、创立隆平高科

九、《环球时报》的采访

第九章 湖南杂交水稻研究中心

一、推辞农科院长职务

二、创办湖南杂交水稻研究中心

三、首届杂交水稻国际学术讨论会

四、组建国家杂交水稻工程技术研究中心

五、科研力量雄厚,科研成果丰硕

六、创办《杂交水稻》杂志

七、建设杂交水稻国家重点实验室

第十章 关注国家粮食安全问题

一、回答《谁来养活中国人》

二、回应“三不稻”

三、大胆讲真话

四、给政府献言献策

第十一章 水稻外交

一、经济外交的一张王牌

二、签约美国

三、荣获“杂交水稻之父”称号

四、帮助菲律宾

五、印度传经

六、援助巴基斯坦

七、支援越南

八、援助泰国

九、造福孟加拉人民

十、在柬埔寨播撒希望的种子

十一、在印度尼西亚

十二、马来西亚:10年合作备忘录

十三、东帝汶:既授人以鱼,更授人以渔

十四、杂交水稻传播到非洲

十五、布稻马达加斯加

十六、在南美洲“月亮谷”

十七、为世界培训杂交水稻人才

第十二章 爱情、婚姻、家庭

一、有心栽花花不发

二、苦涩的恋情

三、牵上暖心的酥手

四、天作之合

五、贤内助

六、鸿雁传书

七、粗心爸爸

八、精心照顾邓哲

九、忠孝难两全

十、薪火相传

第十三章 故乡情、母校情

一、三回故乡德安

二、难忘重庆龙门浩小学

三、怀念博学中学

四、梦回相辉学院

五、西南大学杰出的校友

六、一封深情的信

七、浓浓校友情

八、张本:5斤种子改变命运

九、首批学生毕业50周年聚会

第十四章 情深谊长,共创辉煌

一、赵石英:杂交水稻事业的伯乐

二、陈洪新:珠联璧合,共创伟业

三、李必湖:肝胆相照50年

四、尹华奇:没有袁老师就没有我的今天

五、佟景凯:为杂交水稻排忧解难

六、谢长江:为袁老师与杂交稻鼓与呼

七、罗孝和:杂交水稻的功勋干将

八、周坤炉:杂交水稻的育种专家

九、全永明:从袁老师的学生到得力助手

十、朱运昌:袁老师深得大家的拥护和敬重

十一、邓华凤:袁老师对我恩比天高,情比海深

十二、辛业芸:秘书工作20年

十三、罗闰良:解读你科技创新的第一人

十四、符习勤:国家重点实验室主持人

十五、彭既明:“种三产四”执行专家

十六、徐秋生:“三一”工程执行专家

十七、廖伏明:《杂交水稻》执行主编

十八、李继明:袁老师悉心育人

十九、邓启云:育种专家

二十、赵炳然:“天命之年攀高峰”

二十一、邓小林:一辈子与杂交水稻为伴

二十二、方志辉:科学家中的文学家

二十三、杨耀松:感恩之心

二十四、张昭东:杂交水稻之子

二十五、陈毅丹:披荆斩棘女强人

二十六、五朵金花:巾帼不让须眉

二十七、杨忠矩:继往开来

第十五章 追本溯源

一、主观动力与客观条件的完美结合

二、崇高的理想和高尚的品德

三、创新的胆略和创造性才能

四、杰出的智力和卓越的情商

五、宽阔的胸怀和长远的眼光

六、科学的思维模式和研究方法

七、强健的体魄和良好的心态

八、各级领导大力支持

九、社会需要环境优越

十、团队优秀,齐心协力

十一、爱情幸福,家庭美满

十二、成功秘诀:知识、汗水、灵感、机遇

第十六章 关怀与鞭策

一、华国锋的支持与帮助

二、邓小平的指引

三、江泽民的奖励

四、李鹏的关怀

五、朱镕基的特批

六、胡锦涛的视察

七、温家宝的大礼

八、习近平的激励

九、李克强的支持

十、袁隆平先进事迹报告会

第十七章 崇高的荣誉

一、国内荣誉

二、国际奖项

第十八章 尾声:大师情怀百姓心态

后记

精彩书摘

《袁隆平传》:二、袁氏宗族

为了了解你们袁氏祖辈的历史,我2015年10月第二次到长沙采访你时,在刚好到长沙来看望你的家乡亲人袁隆环和袁定贵一行的热情邀请下,到你的老家江西省九江市德安县河东乡后田村袁家山进行了调查采访,拜访了德安县委副书记、组织部长李广松,参观了德安县博物馆,采访了博物馆专家和工作人员,采访了多位袁氏亲人。

你的袁氏宗亲有久远的历史。东汉时期著名的袁京,就是你的先祖。袁京,河南汝阳人,一说宜春人,东汉司徒,是当时研究《易经》很有成就的名士,代表作有《难记》,16万字。袁京先在京城担任郎中,后升任侍中(亲近皇帝,类似现在的机要秘书),不久又调任蜀郡太守。因看不惯东汉末年宦官专权,诸侯割据,政界混乱,力求修身养性,离任后到江西宜春五里山隐居,以讲学为生。后世将五里山改称袁山,秀水改为袁河。隋朝时撤安成郡改郡址为袁州。明朝时将袁京与东汉著名隐士严子陵并称媲美,在袁山建高士坊,立高士祠,建高士书院(均于民国时期被毁)。现宜春城内的袁山大道、袁山公园、高士路,均为纪念袁京。袁京系三国名将袁绍和袁术的祖父。

你们袁氏宗亲还有一位著名人物,是宋代大司马、吉州刺史袁敖。袁敖(923—999),字巨卿,相山镇人,因为官清正,教子有方,卒后被宋高宗追赠为枢密使,建炎二年(1128)再加敕枢密院正卿、护国佑民大夫。

公元20l1年4月3日,岁次辛卯三月初一,清明之际,九岗袁氏子孙齐聚袁家坑,虔具时果鲜花、香蜡纸烛,致祭于九岗袁氏始祖敖公夫妇之墓前,日:“岁在辛卯,时届清明。敖祖墓地,水秀山清。九岗裔孙,肃立墓前。百里祭祖,缅怀先人。远祖黄帝,百族共钦。维我袁氏,中华望姓。涛涂开姓,肇吾袁氏。西汉袁政,立姓之祖。六字归一,功垂千古。能臣袁安,光前裕后。卧雪清操,郡望汝南。四世三公,天下扬名。吾祖敖公,九岗始祖。世居袁州,后徙崇邑。后周显德,进士及第。初为府尹,后守吉州。乐善好施,闻名乡里。生有九子,皆中进士。分徙九岗,繁衍后世……敖祖至今,历岁千年。宗族繁盛,胄裔绵延。奇才躔接,名家纷呈。文武代显,科甲蝉联。祖德流芳,惠及子孙。树高有本,水长有源。躬逢盛世,共祭祖灵。先祖其鉴,伏维尚飨!”

这篇袁氏家族的清明《祭祖文》说明袁氏旺姓的立姓之祖乃袁政。中经袁安光前裕后,复由九岗始祖敖公再次发扬光大。袁敖九子均为进士,分徙九岗。祖德流芳,惠及子孙。

2010年、2011年和2012年,湖南省袁氏宗亲联谊会暨袁敖研究会的族人几次拜访你,请你题写了“先祖京公墓”“袁氏敖公故里”和“袁敖故里”的碑文。你亲切和蔼地对宗亲们说:“希望各位宗亲为国家和社会多做贡献,多做好事,赚好钱;不要做坏事,赚坏钱。弘扬祖德,造福人民!”

你的祖籍是江西省德安县。你的祖辈在明代的时候落脚德安县南郊的青竹畈,世代务农。清代雍正年间,从你七世祖开始,族谱排辈的字序是“大茂昌繁盛,兴隆定有期,敬承先贤业,常遇圣明时”。你是“隆”字辈,这个族谱排辈的字序实际上是一首五言绝句,共排了20代人的辈分。

你的曾祖袁繁义是“繁”字辈,他有兄弟四人,取三纲五常中的“仁、义、礼、智”排名,他是老二,故名繁义,生于1840年,就是鸦片战争爆发的那一年。后来在太平军起义的战乱中,因偶然的机会,你曾祖父弟兄们得到了一笔意外之财——那是押运银饷的清兵遭遇太平军的追杀而丢弃的银钱。他们四兄弟从此离开了青竹畈,去德安县城经商,在县城里建起了大约一千多平方米的住宅,成为县城中的“望族”。

我10月份到德安采访,在你同父异母的妹妹袁惠芳的儿子家里看到了一份民国时期前国务院秘书长高鳢祥先生写的《德安袁公子辉先生墓志铭》(以下简称《墓志铭》)。《墓志铭》写了你祖父的经历和为人。文中写道:

公讳盛鉴,字子辉,别号退如。袁其姓也。世居德安县城西园。民国六年,卜居县城北门另建新园,名其园曰颐园,颜其庐日退庐。祖讳昌富,父讳繁仁,皆一乡善士。公亦被举为一邑贤老。生同治治酉(公元1872)年二月十四日亥时,卒民国二十二年四月四日。享年六十有一。

……

用户评价

《袁隆平传》这本书,我大概是花了两个周末的时间才啃完。说实话,一开始拿到这本书,我其实是有点犹豫的。我对袁隆平院士的印象,停留在教科书上的那个戴着草帽、脸上晒得黝黑的慈祥老人形象,知道他是“杂交水稻之父”,为中国的粮食安全做出了巨大贡献。但具体他是如何一步步走到今天,中间经历了怎样的心路历程,却是一无所知的。这本书的封面设计很朴素,没有花哨的插图,就是简简单单的黑白照片,但正是这种沉静的风格,反而让我觉得它承载着一份厚重。翻开书的第一页,我就被作者那种娓娓道来的叙事方式吸引住了。并没有一开始就<seg_78>述那些宏大的科学成就,而是从袁隆平院士的童年讲起,讲述他作为一个普通孩子,如何在一个动荡的年代里成长,如何在对土地的深厚情感中,萌生出对农业科学的兴趣。那种对自然的观察,对生命的敬畏,在这种看似平淡的描述中,一点点渗透出来,让我看到了一个鲜活的、有血有肉的袁隆平,而不是一个遥不可及的符号。作者在细节的捕捉上做得非常到位,比如描述袁隆平在田埂上反复观察水稻生长时的神态,或者是他在遇到科研瓶颈时的苦恼与坚持,这些细致的笔触,都让我仿佛身临其境,能够体会到他作为一名科研人员的艰辛与执着。

评分坦白讲,在阅读《袁隆平传》的过程中,我数次被深深地触动,甚至有些章节读得让人热血沸腾。尤其是在描绘袁隆平院士带领团队攻克杂交水稻技术难关的那些篇章,作者运用了一种非常富有张力的叙事手法,将那些枯燥的科学实验过程,渲染得如同史诗般的战斗。我看到了一个又一个不眠之夜,看到了实验田里无数次的失败与挫折,也看到了科研人员们在绝望中寻找希望的那种不屈精神。作者并没有回避其中的困难和争议,比如在推广杂交水稻的过程中,遇到的阻力、质疑,甚至是对袁隆平院士本人的一些不理解。正是这些真实存在的矛盾和冲突,才让整个故事更加立体和可信。我尤其印象深刻的是,书里描述了在一次重要会议上,袁隆平院士面对质疑时,是如何用他朴素而坚定的语言,阐述杂交水稻的巨大潜力。那一刻,我感受到的不仅仅是一个科学家的智慧,更是一种源自内心深处的使命感和责任感。这种在逆境中砥砺前行的力量,是这本书给我带来的最宝贵的财富之一。它让我明白,任何伟大的成就,都不是一蹴而就的,背后都凝聚着无数人的汗水、智慧和坚持。

评分我必须说,《袁隆平传》是一本能够让人产生深刻反思的书。它不仅仅是关于一个人的传记,更是一面镜子,映照出我们时代的面貌,以及我们应当秉持的精神。作者通过对袁隆平院士一生经历的梳理,让我看到了中国农业发展的艰难历程,也让我认识到,粮食安全的重要性,绝不仅仅是一个抽象的概念,而是关乎每一个人生存的基础。书中那些关于克服自然灾害、应对饥饿挑战的描写,让我对“仓廪实而知礼节”有了更深刻的理解。同时,我也从袁隆平院士身上,看到了个人奋斗与国家发展的紧密联系。他将自己的毕生精力奉献给了中国的农业事业,而他的成功,也反哺了整个国家,让数亿人民摆脱了饥饿的困扰。这种将个人价值与集体利益高度统一的精神,在当今社会显得尤为可贵。这本书让我思考,作为新时代的青年,我们应该如何继承和发扬这种精神,在自己的领域里,为社会做出贡献。它不是一本简单的励志读物,而是一次关于责任、关于奉献、关于生命意义的深刻对话。

评分这本书最大的魅力,我认为在于它不仅仅记录了一个科学家的辉煌成就,更深刻地揭示了他作为一个人,在成长过程中所经历的种种情感波动和思想转变。作者在描写袁隆平院士与家人、与同事、与农民之间的关系时,运用了大量的篇幅,而且视角非常细腻。我看到他作为丈夫、父亲,如何在科研的忙碌中,努力维系家庭的温情;我看到他作为同事,如何在团队中营造一种相互信任、共同进步的氛围;而他与广大基层农民之间的那种生死相依的情感,更是让我感触良深。书中有很多这样的场景:他冒着严寒酷暑,深入田间地头,与农民们一起耕作、一起探讨;他关注着每一粒种子的生长,关注着每一餐饭的保障。这种将个人命运与国家、民族的命运紧密相连的广阔胸怀,是通过这些细致入微的生活描写,一点点展现在读者面前的。我甚至能感受到,当他看到因杂交水稻丰收而欢呼的农民时,内心涌动的喜悦和满足,那远比任何荣誉都来得真切。这本书让我看到了一个科学家身上最人性化的一面,也让我理解了,真正的伟大,往往蕴含在对普通人的关怀和对土地的热爱之中。

评分读完《袁隆平传》,我脑海中久久挥之不去的是一种难以言喻的平静与敬畏。作者的笔触非常克制,没有过度的渲染和煽情,但正是这种沉稳的风格,反而让书中的故事显得更加厚重和真实。我尤其欣赏作者在叙述一些科研细节时,所展现出的严谨态度。他并没有简单地抛出几个专业名词,而是通过生动形象的比喻和深入浅出的解释,让像我这样非专业人士,也能大致理解杂交水稻育种的复杂性和科学性。同时,作者也深入挖掘了袁隆平院士在学术思想上的演进过程,他如何从一个普通的农校教师,逐渐成长为国际知名的农业科学家,这中间的思想火花和理论突破,都得到了细致的梳理。我从中学习到的,不仅仅是农业知识,更是关于创新精神、科学方法论以及对未知领域的探索精神。这本书给我带来的,是一种对知识的渴求,对科学的崇敬,以及对那些默默奉献、用智慧改变世界的人们的深深的感激。它让我明白,科学的魅力,不仅仅在于发现,更在于应用,在于它能为人类带来的福祉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![光影里的传奇:2018球星日历(篮球巨星版) [Legends in basketball history: Calendar for 2018] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12237137/5a331890N02a16eb6.jpg)