具体描述

内容简介

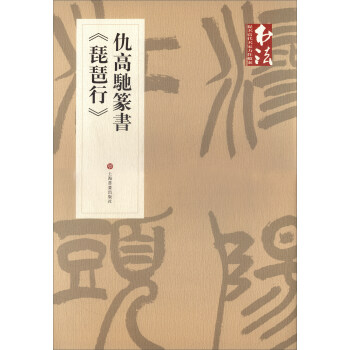

《<书法>杂志提名当代名家力作档案:仇高驰篆书《琵琶行》》为“《书法》杂志提名当代名家力作档案”之第一册,旨为当代中青年书家建一自选精品集档案,也为当代中青年书家提供一个展示自己精品力作的平台。书中选取了仇高驰先生篆书《琵琶行》,通篇渊雅醇清,敦厚谨严,气息高古,于平正中见流动,挺劲中寓秀雅,为书家近年之力作。现以原大印刷出版,即很好的还原了作者书法作品,也为书法爱好者提供了学习、借鉴和启迪。用户评价

作为一名书法爱好者,我对《书法》杂志推出的“提名当代名家力作档案”系列一直心怀期待,这次终于迎来了仇高驰先生的篆书《琵琶行》。虽然我尚未有机会亲眼翻阅,但仅凭这响当当的名字和如此厚重的作品内容,就足以激发我无限的想象和高度的关注。仇高驰先生在当代篆书领域的影响力无需多言,他的笔法雄健,结体古朴,将传统篆书的韵味与时代精神巧妙融合,常常能在他的作品中感受到一种穿越时空的对话。而《琵琶行》这篇千古名篇,本身就具有极高的文学价值和艺术感染力,其跌宕起伏的情节、细腻入微的情感,以及磅礴大气的意境,为书法创作提供了极为丰富的素材和广阔的空间。想象一下,当仇高驰先生那充满力量又不失灵动的篆书笔触,遇上白居易笔下凄婉动人的琵琶女的故事,究竟会碰撞出怎样令人惊叹的火花?我会期待看到他如何通过字形的变化、墨色的浓淡、线条的粗细,来诠释“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”、“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”等经典段落,又如何捕捉“凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣”的悲怆之情。我猜想,这必然是一场视觉与情感的双重盛宴,是对中国古典文化的一次深情回眸,也是对当代书法艺术的一次有力探索。它不仅是一部书法作品,更是一次艺术的再创作,是对经典文学的视觉化呈现,充满了挑战与魅力。

评分对于仇高驰先生的书法,尤其是他的篆书,我一直有着极高的评价。他的作品,总能给我一种“沉静而富有力量”的感觉。线条的力度,结构的稳健,以及整体的古朴气息,都让他成为了当代篆书领域的翘楚。而此次《书法》杂志推出他的篆书《琵琶行》,更是让我对接下来的艺术享受充满了无限的期待。我一直认为,《琵琶行》这首诗,不仅是文学上的瑰宝,更是一场视觉与听觉的盛宴。白居易用精妙的语言,描绘出了琵琶女的悲惨遭遇,以及她弹奏的音乐所带来的震撼人心的力量。那么,当仇先生用他那充满力量与韵味的篆书来表现这首诗时,会是怎样一番景象?我忍不住开始想象,他在书写“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”时,笔下的线条是否会呈现出一种急促而又连贯的姿态,仿佛真的能听到那雨点般的敲击和耳语般的低吟?而在描绘“凄凄不似向前声”时,字形是否会变得更加瘦长、内敛,用一种无声的呐喊来传递那份悲伤?我坚信,仇先生一定不会简单地将诗句“抄写”一遍,他会用自己对篆书的理解,对《琵琶行》的感悟,将诗中的情感、音乐、画面,都巧妙地融入到每一个字、每一笔之中。这是一种将文学之美与书法之美完美结合的艺术实践,是对传统文化的一次升华,我期待着这场视觉与心灵的双重盛宴。

评分从朋友那里听闻《书法》杂志的最新力作,仇高驰先生的篆书《琵琶行》,我便按捺不住内心的期待。仇先生的篆书,我一直认为是一种“化古为今”的典范。他的作品,总能在古朴的笔意中透着一股现代的气息,让你在欣赏其雄浑厚重的同时,也能感受到一种灵动与生机。而《琵琶行》,这首诗的意境之深远,情感之丰富,尤其是其音乐性,历来是无数艺术家创作的灵感源泉。我一直很好奇,当仇先生将他那极具力量又充满韵味的篆书线条,与白居易笔下那凄婉动人的琵琶女故事相遇时,会产生怎样奇妙的化学反应。是会在字形上展现出“大弦嘈嘈如急雨”的奔放与磅礴,还是会在细微处流露出“小弦切切如私语”的缠绵与低徊?我猜测,仇先生一定会在保持篆书自身韵味的同时,巧妙地运用笔墨的变化,去模拟诗歌的旋律,去诠释人物的悲欢。他可能不会拘泥于某种特定的篆书风格,而是会根据诗句的不同情感,在字形的大小、疏密、曲直上做出灵活的调整,甚至会在用墨上,追求一种“随字赋形”的独特效果,让每一笔、每一个字都仿佛在诉说着《琵琶行》中的故事。这不仅仅是对一首诗的视觉呈现,更是一次对中国古典美学一次深刻的再解读。

评分《书法》杂志推出的“提名当代名家力作档案”系列,一直是书法界的一大盛事,这次能够迎来仇高驰先生以篆书形式解读《琵琶行》,更是令我倍感振奋。仇高驰先生的篆书,在我看来,不仅仅是对传统的一种继承,更是一种创新和发展。他的作品,既保留了篆书的古朴雄浑,又注入了现代人的审美理念,使得其作品在端庄凝重之余,又不失灵动与意趣。而《琵琶行》,这首充满音乐美和画面感的千古名篇,历来是文人墨客倾注情感、挥洒笔墨的绝佳题材。我一直好奇,仇先生会如何用他独特的篆书笔法,去诠释这首诗歌中复杂而又细腻的情感。想象一下,“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”的含蓄与神秘,是否会在仇先生的笔下,通过字形上的疏密错落、线条上的婉转曲折来得以展现?而“间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难”的音乐描摹,又会如何化为一笔一划中的起承转合?我猜测,仇先生一定会在遵循篆书的基本法度的前提下,充分发挥其对文字结构的理解和对情感的把握,通过字形、大小、疏密、墨色的变化,来营造出《琵琶行》跌宕起伏的旋律和丰富多彩的意境。这不仅是一次书法作品的创作,更是一次对古典诗歌的深度解读和艺术再造,是对中国传统文化的一次深情致敬。

评分收到《书法》杂志关于仇高驰先生篆书《琵琶行》的介绍,我的第一反应就是:这绝对是一次值得期待的艺术盛事。仇高驰先生在当代篆书创作领域,可以说是独树一帜,他的作品既继承了传统篆书的雄浑古朴,又融入了现代人的审美情趣,显得既厚重又富有时代感。而《琵琶行》,这首在中国文学史上占据着极其重要地位的叙事长诗,以其优美的语言、深刻的情感、跌宕的情节,以及对音乐的生动描绘,无数年来吸引了无数艺术家去解读和创作。将如此富含情感与画面感的文学作品,用相对更加凝练、形式感更强的篆书来呈现,无疑是一次极具挑战但充满魅力的尝试。我脑海中不由自主地开始构思,仇先生会如何运用篆书的独特魅力来表现诗中的意境。例如,在“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”这样的段落,他是否会运用更加粗犷、有力的笔触,来展现出那种激越、震撼人心的场面?而在“凄凄不似向前声”这样充满哀怨的句子,他又会如何通过字形的大小、疏密、墨色的浓淡来传递那份深入人心的悲凉?我十分期待看到,仇先生如何在这方寸之间,用他那精湛的篆书技艺,将白居易的诗句转化为一幅幅富有生命力的视觉图像,让读者在欣赏书法之美的同时,也能重温《琵琶行》那动人心魄的故事。

评分在收到《书法》杂志推出仇高驰先生篆书《琵琶行》的消息时,我内心是涌动着一种难以言喻的激动。仇先生的篆书,在我看来,始终带着一种“古拙而又不失秀逸”的独特魅力。他的线条,既有石鼓文的沉雄厚重,又有秦诏版的小巧玲珑,仿佛集众家之长,却又形成了自己鲜明的个性。而《琵琶行》,这首中国文学史上的不朽篇章,其情感的跌宕起伏,意境的由远及近、由虚及实,都为书法创作提供了无尽的想象空间。我一直觉得,用篆书来表现《琵琶行》本身就是一种极具挑战的艺术实验。篆书的相对固定和程式化的结构,如何能够承载并准确传达“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”的含蓄,以及“嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”的复杂音乐变化?这需要书法家对文字的结构、线条的运用、墨色的控制,以及整篇的章法布局都有着极其深刻的理解和精湛的技艺。我非常期待看到仇先生是如何化解这些挑战的。或许他会在字形上进行微妙的调整,让篆书的线条不再那么僵硬,而是充满了一种流动的生命力;又或者,他会通过字与字之间、行与行之间的呼应和留白,来营造出《琵琶行》中那种时而舒缓、时而激昂的节奏感。这绝对是一场书法与文学的精彩对话,是一次对古老文字艺术的现代诠释,我迫不及待想要一睹为快。

评分当我得知仇高驰先生的篆书《琵琶行》将要面世的消息时,我内心深处便涌起一股强烈的冲动,想要一探究竟。仇先生的篆书,是我一直以来所欣赏的,他的作品总有一种浑厚而又灵动的气息,仿佛是历史的回响,又充满了生命的活力。他的笔法,既有古人的严谨,又不失现代的洒脱,总能让人在欣赏其作品时,感受到一种震撼人心的力量。而《琵琶行》,这首以其优美的旋律、凄美的爱情故事而闻名千古的诗篇,本身就极具艺术感染力。用篆书来书写,我总觉得是一种极大的挑战,因为篆书相对而言更加注重线条的装饰性和结构的稳重,而《琵琶行》的情感又是如此丰富多变,从凄婉到激越,从低沉到高亢。我非常期待仇先生是如何在字形上做文章的,他是否会用更加委婉、细腻的线条来表现琵琶女的凄苦?又是否会用更加雄浑、磅礴的笔触来描绘那些激越的乐章?我设想,他或许会在保持篆书整体风格统一的前提下,通过对每个字的结构、用笔的细微调整,来传达出诗歌的不同情感。比如,在描绘“低眉信手续续弹”时,字形可能显得更加内敛、含蓄;而在“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”时,字形则可能变得更加奔放、有力。这无疑是一次对中国传统书画艺术一次充满智慧与勇气的融合,我对这件作品充满了无限的遐想和期待。

评分长久以来,我对篆书的理解总带有一些距离感,觉得它古老、神秘,甚至有些高不可攀。然而,仇高驰先生的作品,总能让我感受到一种亲切的力量,仿佛他用现代人的视角,为古老的文字注入了新的生命。这次的《琵琶行》,我想象中应该不仅仅是对碑帖的简单临摹,更是一种对文字精神的深度挖掘和创新表达。白居易的《琵琶行》语言极其富有画面感和音乐感,短短的九百多字,却勾勒出了一幅幅生动的画面,抒发了诗人复杂而深沉的情感。仇高驰先生如何用篆书的线条和结构来“唱”出这首诗?我脑海中浮现出几种可能性:或许在表现“嘈嘈如急雨”时,他的笔画会变得更加密集、急促,仿佛雨点般敲打在纸面上;而在描绘“切切如私语”时,线条又会变得细腻、婉转,带着一种若有若无的韵律。再比如“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”,那种激越、磅礴的气势,一定需要仇先生在字形的大小、粗细、轻重上做出极富表现力的处理,甚至可能借鉴金石学的雄浑之气,来传递出刀光剑影的紧张感。我非常好奇他是否会在字形上有所创新,或者在章法布局上运用更具现代感的处理方式,以达到既符合篆书古朴的审美,又能体现《琵琶行》丰富的情感层次。这是一次对传统与现代、文学与书法的深度对话,充满了未知的惊喜。

评分作为一个对书法史略知一二的读者,我深知《琵琶行》被无数大家书写过的辉煌过往。从古代碑帖的经典演绎,到近现代名家的个性化诠释,这篇传世之作的墨迹早已如繁星点点,璀璨夺目。然而,艺术的魅力就在于其永恒的生命力和不断创新的可能。仇高驰先生此次以篆书形式演绎《琵琶行》,在我看来,本身就具有极高的突破性。篆书,特别是大篆,以其古朴、庄重、典雅的风格著称,常给人以神秘、厚重、肃穆之感。而《琵琶行》的情感基调,尤其是其前半部分的凄婉、哀怨,甚至是后半部分的激越、壮阔,似乎与篆书所传达的传统意境存在着一定的张力。我期待仇先生能够在这“张力”中找到平衡点,用他独到的笔墨语言,将篆书的古朴质感与《琵琶行》丰富多变的情感进行有机融合。他是否会运用相对柔美的线条来表现“低眉信手续续弹,说尽心中无限事”的委婉?又或者在描绘“凄凄不似向前声”时,如何通过字形上的留白、墨色的晕染,来传达那份难以言说的悲伤?这些都是我极度好奇的。我相信,仇先生一定能够凭借他对篆书的深厚功力,以及对《琵琶行》的深刻理解,为我们呈现一部既有古风古韵,又不失时代气息的全新经典之作,为篆书的创作开辟新的思路和可能。

评分我对于《书法》杂志推出的“提名当代名家力作档案”系列,一直抱有很高的关注度,这次仇高驰先生以篆书形式演绎《琵琶行》,更是让我眼前一亮。仇高驰先生的篆书,在我看来,是带有“古意”的,那是一种经过沉淀、洗练之后,沉雄内敛的古意,而不是刻意模仿的古拙。他的线条,仿佛承载着千年的风霜雨雪,却又充满了生命的力量,使得他所书写的每一个字,都像是沉睡了许久的古老灵魂在低语。而《琵琶行》,这篇叙事性极强的诗歌,其本身就充满了丰富的情感层次和生动的画面感。我非常好奇,仇先生会如何用篆书这种相对而言更加静态和符号化的字体,来表现诗中那些动态的、极富情感的场景。他会如何处理“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”中的那种犹豫与期待?又或者,如何在“惊起却回头,有恨无人省”中,捕捉到那份无助与凄婉?我猜想,仇先生一定会在保持篆书笔法精髓的同时,通过对字形结构、篇章布局的精巧安排,来达到“寓情于笔墨,形神兼备”的艺术效果。也许他会通过墨色的浓淡变化,来表现音乐的起伏,通过字形的大小疏密,来营造出诗歌的节奏感。这是一次对传统书体与古典文学的深度对话,一次跨越时空的艺术探索,我非常期待能从中获得新的启发。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有