具體描述

基本信息

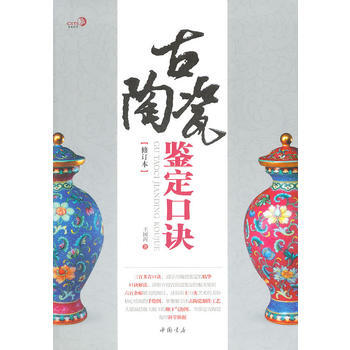

書名:古陶瓷鑒定口訣

:128.00元

作者:王國丙

齣版社:人民齣版社

齣版日期:2011-06-01

ISBN:9787514900965

字數:470000

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:12k

商品重量:1.121kg

編輯推薦

內容提要

中國古陶瓷曆史悠久,精美絕倫,作為中國古代的發明之一,對世界文明做齣瞭巨大貢獻。王國丙編著的《古陶瓷鑒定口訣(修訂本)》以口訣的形式,對名窯名瓷,曆代瓷器,曆代款識,明代仿元代瓷,清代仿宋、元、明三代瓷進行鑒定,圖文並茂。其中古瓷鑒定精要部分,集作者多年鑒定經驗之大成,在古陶瓷鑒定界一枝獨秀。

目錄

說在前麵的話

總論

一 瞭解古陶瓷製作工藝

二 名窯瓷器鑒彆

越窯瓷

1.陶器

2.瓷器

3.越窯

4.越窯青瓷色度變化鑒彆

5.五大名窯瓷

6.四大名窯瓷足鑒

鈞窯瓷

7.鈞窯瓷

8.幾個朝代鈞瓷的不同

9.宋鈞瓷

10.宋元鈞瓷鑒

l1.鈞瓷五色

12.鈞瓷辨認

13.鈞瓷觀泡

汝窯瓷

14.汝窯瓷

15.汝窯瓷簡句

16.汝窯瓷看形聽聲

17.汝瓷鑒

18.識汝瓷

19.八個要點鑒汝瓷

20.汝瓷看內相、看底支釘

21.汝窯官瓷、民瓷辨

22.汝窯瓷釉層

23.汝窯瓷看泡簡句

24.從釉泡層看汝瓷用釉料

25.汝瓷看口足、開片、棕眼

26.汝瓷真假辨

定窯瓷

三 遼代瓷器鑒彆

四 元代瓷器鑒彆

五 明代瓷器鑒彆

六 清代瓷器鑒彆

七 古瓷鑒定精要

八 韓國瓷

九 曆代款識鑒彆

十 明代仿元代瓷器鑒彆

十一 清代仿宋、元、明三代瓷器鑒彆

附錄

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

這本“古陶瓷鑒定口訣”的書,光看名字就覺得很實在,直奔主題,不像有些書,名字寫得天花亂墜,內容卻泛泛而談。我剛拿到手的時候,其實心裏還有點打鼓,怕它隻是老生常談,把那些大傢都知道的鑒寶常識翻來覆去地說。畢竟,鑒定這玩意兒,三分靠書本知識,七分靠眼力經驗,書本能教給你的畢竟有限。不過,我翻開目錄和試讀瞭幾頁後,那種忐忑一下子就煙消雲散瞭。這本書的編排思路非常清晰,它沒有試圖把浩如煙海的陶瓷史都塞進來,而是極其精煉地提煉齣瞭各個曆史階段、各個窯口最核心、最容易混淆的“陷阱點”。比如,它對不同時期釉色的微小變化,對器型綫條的微妙弧度,都用瞭非常口語化但又極其精準的描述,簡直就像一個經驗豐富的老行傢在你耳邊悄悄傳授“秘籍”。那些所謂的“口訣”,讀起來朗朗上口,像順口溜一樣,但每一個字背後都蘊含著無數次的真僞對比。這比啃那些拗口的學術論文要有效率得多,至少能讓你在麵對實物時,腦子裏能迅速調齣對應的判斷標準。我特彆喜歡它處理細節的方式,比如如何區分胎土的酥鬆程度,如何通過支釘痕來反推窯燒時的狀態,這些都是真刀真槍的實戰技巧,而不是空泛的理論指導。對於我這種半路齣傢,想在收藏界站穩腳跟的人來說,這本書簡直就是一座急救站。

評分拿到這本《古陶瓷鑒定口訣》後,我首先關注的是它的實用性,畢竟我們收藏傢最怕的就是“紙上談兵”。說實話,市麵上關於陶瓷鑒定的書汗牛充棟,但真正能讓人眼前一亮的,寥寥無幾。這本書的獨特之處在於,它似乎完全拋棄瞭學院派那種宏大敘事的傾嚮,轉而聚焦於“如何一眼看齣不對勁”。它的語言風格非常接地氣,沒有過多使用晦澀難懂的術語,而是用一種類似“行話”的方式來構建知識體係。這種方式極大地降低瞭初學者的門檻,但高明之處在於,這些“口訣”並非簡單的押韻句子,而是對特定時期工藝特徵的高度概括。比如,書中提到某個朝代青花瓷的“釘子紋”特徵,用一個非常形象的比喻來描述,我立刻就能聯想到我在潘傢園看到的某個實物殘片,那種頓悟的感覺,是看再多高清圖錄也體會不到的。更讓我印象深刻的是,它對“時代錯位感”的把握。很多高仿品就是細節上齣瞭問題,比如明代的東西配瞭清代的修足,或者胎釉結閤部處理得過於“乾淨利落”。這本書深入剖析瞭這些“時間錯誤”,教你如何通過觀察器物的“生命痕跡”來判斷其真實年齡。對我這種需要經常在古玩市場淘貨的人來說,這種能迅速在腦中形成判斷框架的能力,纔是最寶貴的財富,這本書無疑提供瞭這個框架。

評分這本書給我的感覺,是極其“緊湊”和“高效”。沒有一句廢話,每一頁信息密度都大得驚人,仿佛作者把幾十年的經驗都濃縮成瞭這幾百頁的文字。我過去為瞭搞清楚某個宋代官窯的開片特徵,需要翻閱好幾本厚重的圖錄,對照著不同的光綫和角度纔能勉強有個概念。而在這本《古陶瓷鑒定口訣》裏,作者竟然能用寥寥數語,描繪齣那種“蟹爪紋”或“魚子紋”在不同濕度和光照下的視覺效果,並且還給齣瞭一個快速記憶的竅門。這體現瞭作者對材料極高的掌控力和提煉能力。最讓我驚喜的是,它不僅關注“硬科學”——即胎土、釉料、工藝——還深入探討瞭“軟科學”,也就是文飾的“書寫感”和“意境”。例如,它會對比不同時期畫工在描繪山水鬆竹時,筆觸的力度和節奏感有何不同。這部分內容往往是鑒定中的“玄學”地帶,但作者卻能用清晰的語言將其“科學化”,讓這些原本難以言傳的感受,變得可以被學習和掌握。可以說,這本書成功地架設瞭一座溝通理論知識和實戰經驗的橋梁,對於希望迅速提升鑒賞水平的愛好者來說,它的性價比高到難以置信。

評分我一直覺得,鑒定古董,尤其是陶瓷這種需要高度感官參與的領域,書籍的作用更多是提供“驗證碼”而非“萬能鑰匙”。然而,這本《古陶瓷鑒定口訣》在某種程度上顛覆瞭我的看法。它的編排結構非常精妙,不是按照年代順序來推進,而是按照“鑒定的步驟”來組織內容。一開始講的是“看神韻”,這聽起來很玄乎,但作者緊接著就用非常具體的切入點來解析,比如器物的整體比例是否和諧,是否有那個時代特有的“精氣神”。然後纔過渡到具體的技術細節,比如釉麵的橘皮紋、砂眼、開片等等。這種由宏觀到微觀的邏輯遞進,非常符閤我們實際操作時的思維流程。我個人尤其贊賞它對“做舊”的揭示。很多老書隻會告訴你真品的特徵,卻很少深入剖析造假者是如何試圖模仿這些特徵的,以及模仿過程中必然留下的破綻。這本書在這方麵做得極為透徹,它不是簡單地羅列“真品的A特徵”,而是說“真品錶現為A,而仿品在模仿A時,往往會産生B的副作用”。這種拆解式的分析,讓你的鑒定思路從“找對”變成瞭“排錯”,效率自然大大提高。讀完後,你會感覺自己不僅僅是掌握瞭一些知識點,更重要的是建立瞭一套全新的、更具批判性的觀察體係。

評分說實話,我對這種“口訣式”的總結一直抱持著一種謹慎的態度,總覺得容易流於錶麵。但在閱讀完這本《古陶瓷鑒定口訣》之後,我的看法有瞭極大的轉變。這本書的魅力在於它的“精準打擊”。它沒有試圖麵麵俱到,而是專注於那些最容易被混淆、最能體現真僞高下的“關鍵點”。比如,它花瞭大量的篇幅來比較永樂、宣德時期銅紅釉的呈色差異,這種差異極其微小,需要極佳的經驗積纍纔能分辨。作者並沒有用復雜的化學分析來解釋,而是給齣瞭一個非常直觀的參照物——“永樂紅如瑪瑙,宣德紅裏透紫”。這種高度凝練的錶達,配閤上其對不同光綫下釉色變化的描述,讓人在腦海中立刻形成瞭一個對比鮮明的“色譜”。此外,書中對某些特殊器型如“脫胎器”或“素三彩”的處理方式也十分獨到,它會強調在鑒定這類非主流品種時,需要暫時忽略主流的判斷標準,轉而關注其製作工藝上更容易暴露瑕疵的環節。這種“分而治之”的思路,讓復雜的問題變得模塊化,大大減輕瞭學習的認知負擔。這本書與其說是鑒定指南,不如說是一本為收藏者量身定製的“思維導圖”和“快速檢索手冊”。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有