具体描述

内容简介

《且饮墨渖一升(吴昌硕的篆刻与当代印人的创作)/中国书协学术系列展》为中国书法家协会主办的以吴昌硕篆刻作品“且饮墨渖一升”为主题的当代书法篆刻名家邀请展的作品集和研讨会文集。全书由作品篇、对话篇、研究篇三部分组成。作品篇收录每位书家的“且饮墨渖一升”主题创作作品以及其他与吴昌硕书法篆刻相关的创作作品;对话篇收录研讨会上诸位书家对吴昌硕艺术价值讨论的内容;研究篇收录当代书家对吴昌硕书法篆刻研究的文论以及吴昌硕存世印谱的收藏情况。

内页插图

目录

展览篇当代印人的创作

吴昌硕的篆刻

对话篇

研讨会纪要

访谈

讲座

研究篇

吴昌硕篆刻艺术概论(邹涛)

吴昌硕艺术“虚实”观(解小青)

所见吴昌硕印谱解题(李仕宁)

吴昌硕传记辑录(田熹晶)

吴昌硕研究文献目录(岳小艺)

用户评价

我特地去了解了一下中国书协举办的这个系列展,感觉这个“且饮墨渖一升”的主题选取得非常妙,既有对前辈大师的致敬,也蕴含着对当代印坛现状的深刻反思。从书名就能感受到一种“不畏艰难、勇于探索”的精神,这很符合艺术创作的本质。我特别期待看到书中如何深入剖析吴昌硕在篆刻技法上的革新与突破,他那种“以书入印”的理念对后世产生了怎样的深远影响。同时,当代印人的创作部分,我希望能看到更多前沿的、富有个人风格的实践案例,而不是千篇一律的模仿,毕竟艺术的生命力在于创新和对话。这本书如果能搭建起一座古典与现代之间的坚实桥梁,那它的价值就无可估量了。

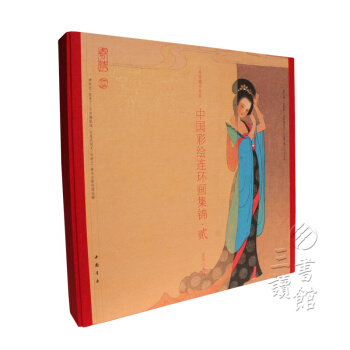

评分这本书的装帧设计实在是令人眼前一亮,那种古朴典雅的气质,仿佛一下子就把人拉回了那个笔墨淋漓的年代。尤其是封面那种带着斑驳岁月感的纹理处理,让人忍不住想去触摸,去感受吴昌硕那种浑厚苍劲的艺术气息。装帧的用心程度,足以看出出版方对这本书的重视,绝对是那种愿意放在书架上时常欣赏的类型。内页的纸张选择也很讲究,墨色的呈现效果非常到位,无论是印刷的清晰度还是色彩的还原度,都达到了很高的水准。这样的书,单是捧在手里就已经是一种享受了,更别提翻阅时的触感和视觉体验了,让人觉得这不仅仅是一本书,更像是一件艺术品,收藏价值极高,让人对内文的精彩程度也充满了期待。

评分这本书的装帧风格和内文的学术深度,让我联想到过去那些经典的美术史著作,那种沉甸甸的分量感让人感到踏实。我非常期待看到书中对吴昌硕作品的细节分析,比如他对刀法力度的掌控,以及如何通过印面的残破来营造苍茫之感。如果书中附带了高清的、可供反复摩挲和研究的局部放大图,那简直是太棒了。再者,我希望能看到一些关于当代印人创作心路历程的访谈或自述,了解他们在实践中遇到的困惑与突破,这比单纯的评论要来得更真实、更有烟火气。这本书的厚度,预示着它将是一部可以伴随我长期研习的工具书,而不是读完就束之高阁的快餐读物。

评分从一个纯粹的读者角度来说,我非常欣赏这种将“展览成果”转化为“深度阅读材料”的做法。通常展览的图录往往只是走马观花,但冠以“学术系列展”之名,意味着内里必然蕴含着严谨的考证和独到的见解。我希望这本书不仅是展示作品,更重要的是提供了一种深入理解这些作品的钥匙。比如,那些参展作品是如何回应吴昌硕的创作语境的?当代印人在面对相似的材料和工具时,他们的精神状态和解决问题的思路有何不同?这种跨越时空的对话,才是最引人入胜的地方。一本好的学术书籍,应该能激发读者自己的思考,而不是仅仅提供答案。

评分说实话,我对篆刻艺术一直保持着一种敬畏又好奇的心态,总觉得那方寸之间的乾坤深不可测。这本书的切入点如此精准,聚焦于吴昌硕这位承前启后的巨匠,想必能为我这样的初学者提供一个非常扎实的基础认知框架。我更看重的是那种由内而外散发出的创作哲学,而非仅仅停留在技法层面。我希望能从中领悟到,如何在追求个人风格的过程中,依然能保持对传统艺术精神的尊重与继承。这种学术性的探讨,如果能用深入浅出的语言来阐述,对于拓宽普通爱好者的艺术视野,是极大的助益。我尤其关注书中是否能清晰梳理出从昌硕到当代印人之间,那些微妙的、不易察觉的艺术传承脉络。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有