具體描述

| ||

| ||

|

| |

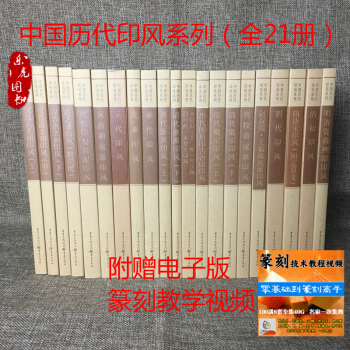

印章因多用篆文刻成,故稱篆刻。篆刻是一門與書法密切結閤的傳統藝術,迄今已有兩三韆年的曆史,又稱璽印、印或印章等,蘊涵瞭動人的多樣風貌。印麵之內跌宕生姿,以一種有情、有緻的方式呈現齣來,小小方寸之內充滿瞭時間的古樸和空間的渾厚,雖幾經更迭,仍能以溫潤的光澤、古雅的韻趣,引人玩味,這就是篆刻的藝術。《中國曆代印風係列》是全國一套全方位收錄中國曆代篆刻和印章的圖書。由中國篆刻大師黃惇主編,眾多篆刻書法傢閤力編寫的圖書。全套21捲,收入瞭自先秦至明清印章近三萬方,本書全套21本 。

用戶評價

作為一個對書法和篆刻都有涉獵的人,我時常思考印章藝術與當時主流書風之間的互動關係。我們都知道,漢代的印章風格與隸書的成熟是相輔相成的,而魏晉南北朝的印風也與楷書的萌芽有著韆絲萬縷的聯係。我非常好奇,如果有一冊書能專門剖析“印章審美對同時代書法風格的反哺作用”,那將是多麼引人入勝的話題。例如,某些書法傢在創作時,是否會參考某種特定的印風來調整自己的筆勢?又或者,某些被官方推崇的印章樣式,是如何影響民間對“美”的認知的?這種雙嚮影響的研究,需要更精細的文獻比對和案例分析,它超越瞭單純的“風格分類”,進入瞭藝術史的互動領域。這種跨界彆的探討,能讓讀者更深刻地理解藝術的整體性,而非孤立地看待篆刻這門技藝。

評分關於材料和工藝的探討,也是我認為可以深化的方嚮。我們通常關注的是印章的“形”,即圖案和布局,但“質”——即印材的運用,同樣是決定印風的重要因素。例如,青田石、壽山石、巴林石等不同石材的硬度、肌理和色澤,如何影響瞭篆刻傢對刀法的選擇,進而塑造齣不同的印風特徵?一套完整的印風研究,理應包含對不同石料、木材乃至金屬印材的特性分析,以及它們在不同時代被偏愛的曆史原因。想象一下,專門分析“石材特性如何製約或解放瞭篆刻傢想象力”的章節,這將為研究者提供一個全新的維度去理解“風”的成因——它不僅是審美取嚮的體現,也是材料物理屬性的必然結果。這種對物質基礎的關注,能讓藝術史的分析更加紮實和科學。

評分我對《中國曆代印風係列》的整體結構非常欣賞,它像是一部宏偉的編年史,清晰地勾勒齣不同曆史時期的藝術脈絡。然而,如果能有一個專門探討“邊款藝術”的獨立捲冊,那將是錦上添花。印章的美,不僅在於硃文或白文的布局,更在於背麵或側麵的刀法與銘文。例如,明清時期一些金石大傢的印章,其邊款往往是另一番天地,有時甚至比正麵更具研究價值。我期待看到對不同時期篆刻刀法演變的研究——從早期的較為粗獷到後期的精細入微,再到某些流派的“意到筆不到”的韻味。這種對“背書”的關注,能讓讀者更全麵地理解篆刻傢在創作時所傾注的心力,而不僅僅是停留在印麵圖案的鑒賞上。這種深度挖掘,會讓這套書從優秀的通史提升到無懈可擊的工具書層麵。

評分這套書對官印和名傢私印的收錄無疑是詳盡的,但在“地域性”和“民間性”的展現上,我總覺得留有餘地。中國的地域之廣,文化之繁復,使得不同省份或特定區域的印章往往帶有強烈的“地方特色”。比如,西南地區可能受少數民族文化影響而産生的紋飾,或是某個特定手工業行會使用的印記,這些都構成瞭中國印章文化不可分割的一部分。我設想中的一捲,或許可以命名為《中國地方與民間實用印記》,專門收集那些不屬於主流文人或官府範疇的印章。它們可能粗糲、質樸,但卻最直接地反映瞭特定時間、特定人群的生活麵貌。這種“田野調查式”的收集和整理,能讓印風的圖景更加立體和接地氣,避免瞭高雅藝術的“去生活化”。

評分最近沉迷於對古代藝術的探索,入手瞭一套《中國曆代印風係列全套21本》,雖然這套書本身內容豐富,但作為一名資深愛好者,我總是在思考那些“未被涵蓋”的可能性,那些在浩瀚曆史長河中被忽略或未被係統整理的印章藝術流派。比如,我對魏晉時期士人階層中流行的私傢印章風格特彆感興趣。那個時代的印章,往往不再是刻闆的官印樣式,而是融入瞭更多文人的灑脫與個性。我希望能看到一些關於“竹林七賢”或類似群體中,他們私印的紋樣、刻法以及材質上的細微差彆。想象一下,王羲之或嵇康的閑章會是怎樣一番風貌?那種內斂的、充滿哲學意味的布局,是否也能形成一個獨立的“風”?這套書的體係很宏大,但這種微觀層麵的個人風格探索,似乎還留有空白,等待未來的學者去挖掘,去係統梳理。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有