具体描述

商品参数

书号:978-7-5502-1855-0

出版:北京联合出版公司

开本:787毫米×960毫米 1/32

印张:8.5

插页:4

页数:272

字数:90千

版次:2013年11月第1版

印次:2013年11月第1次印刷

定价: 19.00元

编辑推荐

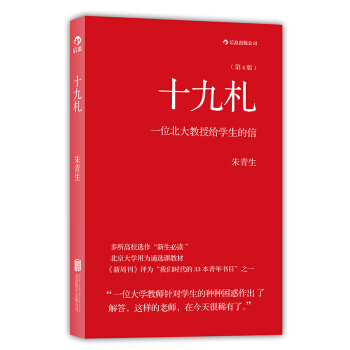

北京大学用为通选课教材 多所高校选作“新生必读 ” 《新周刊》评为“我们时代的33本青年书目”之一 “一个大学教师针对学生的种种困惑作出了解答,这样的老师,在今天很稀有了。

作者简介

朱青生,1957年生于镇江,毕业于南京师范大学美术系,后获得中央美术学院美术史系硕士、海德堡大学美术史研究所博士。1985年—1987年任教于中央美院,1987年任教于北京大学至今。

内容简介

《十九札》是北京大学教授朱青生解答自己的学生提出的关于学习疑问的记录,一共19封。针对的问题集中于如何遵从科学的规范和办法,完成大学作为理性保证的目标,建构并巩固自己的理性,同时认识并克服科学的局限,成为一个趋向完善的个人。信的写作历时4年,收信或质疑的学生也不固定,数年之间,或已远赴海外求学,或已进入社会工作,大多则至今仍在学校念书。其中很多人最初收信时刚入大学,如今已成为终身愿以学术为业的人。

目录

1.大学的意义和性质 人性 自我发展 理性 大学 科学 方法

2.关于科学阅读 目标 规范 基本信息

3.关于思考阅读 科学意义 思想 读中思 读后思 不读思

4.关于外语 英语 外来语 母语

5.关于资料卡片I【引得卡片】 引得 主导方法 分类 原则 分项说明

6.关于资料卡片II【研究卡片】 形式 元素化

7.关于古文献全文数据库 国学 齐全 机械校对法 检索软件

8.关于提问 问题 提问

9.关于科学语言 科学论文 学期报告 科学语言

10.关于学士论文规范和硕士要求 学士论文 硕士 11.关于学术翻译 组合翻译 译场 规范

12.关于注释 注释六法 科学注释 哲学解释 通俗注释

13.关于术语 术语 词典学 构成

14.关于索引 可重复性 理解 全文索引 索隐

15.关于考试 考试四法

16.关于教师 职能 等级 知行合一

17.关于专家和学者 专家 学者 知识分子 判断 18.关于科学的局限 艺术 科学 理性 局限 追问 无有的存在

19.自我检讨 匮乏 怅憾 先天不足 前程有限 收信人跋语

用户评价

这部书简直是思想的“清道夫”,它以一种近乎手术刀般精准的笔触,剖开了我们日常生活中习以为常的那些概念的肌理。我记得翻开它的时候,首先被那种强烈的“去魅”感所震撼。它不是简单地罗列知识点,而是引导你去审视知识的根基——那些我们深信不疑的公理和假设,是如何在历史的长河中被建构起来,又如何在逻辑的审视下露出脆弱的边缘。作者似乎有一种超脱的视角,他不会直接告诉你“你错了”,而是温柔地推你一把,让你自己跌入那个逻辑的深渊,然后自己找到爬出来的路径。阅读的过程更像是一场智力上的攀岩,每攀升一步,视野都开阔一分,但同时,也更加意识到自己所站立之地的基础其实是多么的松动。特别是关于“确定性”的讨论,让我对所有声称拥有最终答案的学说都保持了一种健康的怀疑。这迫使我跳出自己习惯的思维定势,去关注推理过程的有效性,而非结论的吸引力。

评分读这本书,仿佛完成了一次对个人认知地图的彻底重绘。我原本以为自己是一个相对开放和客观的人,但读完之后才发现,我的许多判断都潜藏着强大的情感滤镜和文化偏见。它毫不留情地揭示了我们大脑如何为了节省能量而选择性地接收信息,如何用“我懂了”来代替真正的理解。尤其令我印象深刻的是关于“解释的边界”那一章,作者深入探讨了科学方法在处理非量化、非可重复性现象时的局限性。这并不是在贬低科学,而是在强调一种谦卑——承认知识的相对性和暂存性。这种谦卑感,反而带来了更强大的求知欲,因为它意味着探索永远没有尽头。那种读完后,不仅知识结构被调整了,连对待世界的态度都变得更加审慎和包容的感觉,是很多纯粹的知识传授型书籍无法给予的。

评分我接触过不少号称“批判性思维入门”的书籍,它们大多停留在教授一些工具箱式的技巧,比如“识别谬误”或者“归纳与演绎的区分”,读完后总觉得像学了些皮毛,无法真正内化。然而,这部作品的厉害之处在于,它将这些技巧融入了一种更宏大的哲学视野之中。它讨论的“理性”并非那种冰冷、机械的计算能力,而是一种动态的、不断自我修正的实践。书中的案例分析极为精妙,它没有选择那些宏大叙事的历史事件,反而常常聚焦于一些看似微不足道的日常决策,比如如何评估一个广告宣传的可信度,或者在信息爆炸时代如何筛选噪音。这种由小及大的推导,让“理性”不再是高高在上的圣坛上的偶像,而是渗透在我们每一天呼吸里的空气。它教会我的不是“如何思考正确”,而是“如何警惕思考的陷阱”,这才是真正的思维解放。

评分这本书的叙事节奏非常独特,它不是线性的推进,更像是一个不断螺旋上升的对话。它不满足于给出标准答案,而是不断地抛出更深层次的问题,直到读者自己感到一种智识上的不适感——那种“原来我一直想错了”的醍醐灌顶。我特别欣赏作者对“科学精神”的阐释,它不仅仅是实验操作的流程,更是一种怀疑一切、求证一切的内在驱动力。在阅读过程中,我常常需要停下来,回想自己最近做过的某个重大决定,然后用书中提到的工具去拆解它。这种即时的应用感,让阅读体验不再是单向的输入,而成为了一个主动构建意义的过程。很多章节读起来需要反复咀嚼,因为它要求的不仅仅是理解词句的含义,更是要理解词句背后的逻辑链条是如何被精心搭建起来的。

评分如果要用一个词来形容这本书的影响力,那可能是“祛魅”之后的“重建”。它拆毁了你心中很多偶像,让你暂时迷失在知识的荒原上,但随后,它又提供了一套扎实的工具和清晰的路径,指引你用更坚固、更灵活的材料去搭建属于自己的思想殿堂。我发现自己看新闻的眼光都变了,不再轻易被那些煽动性的标题所裹挟,而是本能地去追问“数据来源是什么?”“论据是否充分?”“是否有替代性的解释?”。这种思维习惯的养成,是无价的。它不是一本用来炫耀学问的书,而是一本用来打磨心智、提升生存质量的实用指南,只是它的“实用性”体现在更深刻的认知层面,而非表面的技能层面。这本书带来的,是一种长久的、内化的思维习惯的升级。

评分我大学上怎么没有读过这么好的书

评分此用户未填写评价内容

评分一本好书,相见恨晚。

评分应该去读读的小书

评分还没用,很不错的东西,是很好的

评分很好的书,做活动买的,很划算,囤着慢慢看。

评分非常不错啦读库必败啦,你们的书超级喜欢

评分包装最细致一次购物体验,两层包裹,书籍毫发无损,超赞!书和赠品袋也很喜欢哟,支持后浪,支持京东

评分我大学上怎么没有读过这么好的书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有