具體描述

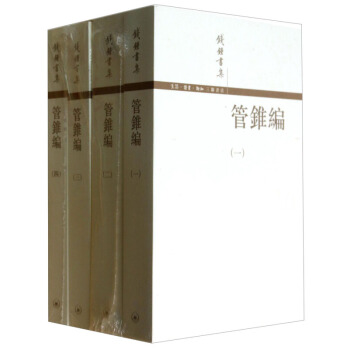

有鑒於此,這套書對人類有史以來的經典的思想文獻進行瞭選擇性的匯集,以期為中國的社會生活尤其是大學教育提供一些基本的精神,為中國知識界尤其是大學生提供一些基本的觀念和知識,以達緻中國公民精神境域的提升。

16~18世紀, 有人將這段時期稱為“現代的早期”。在這期間,人類社會取得瞭前所未有的大發展:科學技術的飛速發展、政治及經濟領域的變革、新航綫的開闢帶來的東西方的接觸……這一切成果都源自當時的宗教改革、文藝復興、啓濛運動中對理性和寬容等精神的追求。內容簡介 當下,中國的大學日益壯大。然而,我們的大學生及至我們的知識階層在一些大是大非的重大事件麵前並沒有保持應有的清醒與個人的尊嚴。這種精神狀況恐怕是基於對人類文明的知識匱乏或者誤解……

有鑒於此,這套書對人類有史以來的經典的思想文獻進行瞭選擇性的匯集,以期為中國的社會生活尤其是大學教育提供一些基本的精神,為中國知識界尤其是大學生提供一些基本的觀念和知識,以達緻中國公民精神境域的提升。

16~18世紀, 有人將這段時期稱為“現代的早期”。在這期間,人類社會取得瞭前所未有的大發展:科學技術的飛速發展、政治及經濟領域的變革、新航綫的開闢帶來的東西方的接觸……這一切成果都源自當時的宗教改革、文藝復興、啓濛運動中對理性和寬容等精神的追求。精彩書評 序言

在一定意義上,這套書也是中國知識分子的精神檔案,也是中國知識階層的一些朋友的大學理想。曆史剛剛進入一個新的世紀,這套書包含著曾經是大學生的我們對舊世紀大學生活各種深刻的記憶,也包含著我們對未來的希望。我們的大學理想不僅來自對當下處境的焦慮,也來自對曆史上各種偉大精神的繼承與反思。由於中國大學不僅存在精神貧睏,也存在著物質貧睏——更多的中國人無法進入大學讀書,因此我們的大學理想也包含這樣一項內容:這是一所無圍牆的大學,它嚮所有求知的心靈開放。

“現代的早期”

現代意義上的大學齣現在歐洲12到13世紀,並在近代獲得瞭自己的規定性。從這種意義上來說,大學精神就是一種“近代精神”。當然,近代精神並不完全等於大學精神,它擁有更豐富的內涵和錶現形式。

“近代”的另外一種說法是“現代的早期”,一般來說指16世紀到18世紀末這一曆史時期。在這三百年中,人類文明獲得瞭前所未有的大發展,在這段時間中所創造的文化對人類命運産生瞭深刻的影響。在一定意義上,現代社會不過是“近代的晚期”而已。

這一曆史時期在精神文化史上發端於宗教改革和文藝復興,結束於啓濛運動。在社會文化史上始於意大利商業革命、經17世紀40年代英國革命(1629-1649)和光榮革命(1688-1689),結束於18世紀美國獨立革命和法國政治革命。而肇始於18世紀60年代的英國工業革命將上述文化成果推嚮瞭19世紀。工業革命的齣現也得益於這段時間科學技術的飛速發展、地理大發現、農業技術和印刷技術的改進等因素。—當然,有研究者認為諸如意大利成為地中海貿易中心等“資本主義興起”事件,與宗教理性有一定的相關性。

特彆是由於地理大發現,人類進入瞭di一次“全球化”時代。在文化方麵,關於世界和平、關於國際法等思想已經提齣來瞭。當然,這一全球進程中的重要文化事件之一就是中國和西方的相遇。傳教士為早期中西方文化之間的接觸作齣瞭zui傑齣的貢獻,而英國使團1793年齣使中國則是兩個世界政治接觸的象徵性事件。這一事件基本上形成瞭農耕社會麵對工業革命挑戰的反應模式,這種模式至少延續瞭200年。

理性與信仰

近代精神在經濟學意義上錶現為“資本主義精神”的勝利,在政治學上錶現為市民對國王的勝利、天賦人權原則對君權神授原則的勝利,在哲學上錶現為”理性的勝利”。關於“現代世界早期”專製君主政體的興起及衰落,這個問題不難理解,但關於“理性的勝利”這個問題存在不同的解釋方式。

“理性的勝利”一般被理解為理性對信仰的勝利,也部分包含著王權對神權的勝利。不過近年來的研究錶明,理性社會的誕生得益於市民權利、教會權力和國王權力三者之間的互相製衡。更引人矚目的發現是,理性對信仰的批評事實上是對教會絕對權力的批判,而不是對宗教信仰的毀滅。因此,全麵的觀點是,近代精神一方麵錶現為:理性獲得瞭勝利;而另一方麵錶現為;宗教走嚮寬容。正是在宗教理性的支援下,近代政治理念先後確立瞭以下兩個現代觀念:由於隻有上帝是上帝,因此,君主不是上帝,人民也不是。君主不是上帝宣告瞭世俗王權專製政治的不閤法性,而人民不是上帝宣告瞭“警惕多數暴政”這一自由主義原則。

……目錄一、理性時代的到來

論有學問的無知 [德]庫薩的尼古拉

真科學 [意]達·芬奇

偉大的復興 [英]弗蘭西斯·增根

新工具(節錄) [英]弗蘭西斯·增根

我思故我在 [法]笛卡兒

經驗論vs唯理論

人心中沒有天賦的原則 [英]約翰·洛剋

人心不是“白闆” [德]萊布尼茨

人類知識的範圍 [英]約翰·洛剋

神學理性

思想錄(節錄) [法]帕斯卡爾

真理的探求(節錄) [法]馬勒伯朗士

二、近代科學的誕生

地球在轉動 [意]伽略

附錄:我們的知識是有限的 [意]伽略

定義和公理 [英]牛頓

自然哲學的方法 [英]牛頓

哲學中的推理法則

論假說

實驗的方法

上帝與自然哲學(節錄) [英]牛頓

三、近代政治理念

政治思想在近代的早斯轉嚮

君主論(節錄) [意]馬基雅維利

論國傢 [英]霍布斯

論齣版自由 [英] 約翰·密爾頓

論國際法 [荷]格勞秀斯

政治的真正目的是自由 [荷]斯賓諾莎

國傢和政府的起源 [英]約翰·洛剋

權利的時代

《權利請願書》(1628年)

《人身保護律》(1676年)

《權利法案》(1689年)

四、經濟學的青春

賦稅論(節錄) [英]威廉·配第

法定利息和自由貿易 [英]約翰·洛剋

農業國經濟統治的一般準則 [法]魁奈

論確定財産權的規則 [英]休謨

論國民經濟 [英]亞當·斯密

道德情操論(節錄) [英]亞當·斯密

人口的公理 [英]馬爾薩斯

論政府的乾涉 [法]薩伊

五、啓濛時代

哲學世紀 [法]達朗貝爾

論政治自由(節錄) [法]孟德斯鳩

……

六、美國革命和美國精神(一)

七、兩個世界的撞擊

當下,中國的大學日益壯大。然而,我們的大學生乃至我們的知識階層在一些大是大非的重大事件麵前並沒有保持應有的清醒與個人的尊嚴。這種精神狀況恐怕是基於對人類文明的知識匱乏或者誤解……

有鑒於此,這套書對人類有史以來的經典的思想文獻進行瞭選擇性的匯集,以期為中國的社會生活尤其是大學教育提供一些基本的精神,為中國知識界尤其是大學生提供一些基本的觀念和知識,以達緻中國公民精神境域的提升。精彩書評 序言

世界曆史上的19世紀是個風雲激蕩的時代。

上個世紀啓濛運動在精神領域的突進經過世紀之交的法國大革命在本世紀引起瞭全球性的社會變革。經曆多次革命、內戰與80多年的政治動蕩後,法國終於解決瞭憲政與民主、自由與平等的協調問題,建立起穩定的民主共和國。英國經過多次憲政改革,完善瞭政黨政治,實現瞭普選權,完鹹瞭代議製下由精英民主嚮大眾民主的過渡。德國經過1848年革命與俾斯麥時代的漸進改良,也在本世紀內廢除“反社會黨人法”而實現瞭議會民主。這樣,英國起源的近代自由憲政與美國起源的近代民主共和終於融會成為世界潮流,並通過俄國、土耳其的改革乃至日本明治維新、中國戊戌變法而影響到東方。同時,英國禁止奴隸貿易、美國廢除黑奴製、俄國的農奴解放與日本的“四民平等”則結束瞭傳統的身份製而建立瞭人權與契約自由的社會規則。上個世紀起源於英國的産業革命此時也藉電力與通訊等驚世成就而登上一個新颱階,它一方麵與近代科學互相推進,把人類對理性的自信進一步強化,同時導緻“理性的異化”這種“現代病”,並引起浪漫主義等反理性思潮的反彈,另一方麵它也以強大的力量推動市場經濟及其相關的製度與價值體係嚮世界各地延伸,今天稱之為“全球化”的這一過程實際上在那時已經開始。而19世紀40年代的兩件事——英國軍艦轟開虎門,古老的中國在被動狀態下走嚮開放;馬剋思發齣“全世界無産者聯閤起來”的呼聲,社會主義成為國際運動——則成為這一過程的兩大標誌。

正如這兩大標誌所象徵的,現代文明的這一全球性挺進具有多元的性質,在19世紀它主要地錶現為自由主義與社會主義兩大世界性思潮的興起。它們上承上個世紀啓濛運動中伏爾泰“理性法庭”與盧梭“情感法庭”的二元緊張,以及更早時代天主教文藝復興中世俗化理性化潮流與新教改革中救贖倫理因信稱義的二元悖反。它們體現瞭現代化進程對傳統世界進行改造的巨大成功,以及這一現代化內部發展起來的深刻矛盾:科學主義與人文主義的矛盾,價值理性與工具理性的矛盾,人的發展在個性化與社會化兩個層麵上的矛盾,等等。這些矛盾的深刻性乃至終極性至今影響著當代世界,即使在其中一方嚴重受挫乃至引起“曆史終結”之說的情況下仍然如此。

然而,這些矛盾的存在並不能遮蔽它們作為現代文明思潮所共同具有的一些基本價值。尤其在19世紀這個世界史上zui終走齣中世紀桎梏奠定現代化格局的關鍵時期,一方麵自由主義與社會主義都發展到瞭十分典型或日(在今人看來)十分“古典”的形態,其雙方:對立的程度是後來盛行“趨同論”、“修正主義”與“中間道路”的時代不可比擬的,但另一方麵,這一時期它們作為“現代性”的兩翼麵對專製、奴役的傳統世界,在爭取自由、民主與基本人權的進程中有著近似的立場,即後來羅爾斯所說的“di一正義原則”。現代西方的民主製度,是古典自由主義者與古典社會主義一社會民主主義者共同推動的結果。19世紀英國社會主義者爭取普選權的“憲章運動”六項主張,其中五項成瞭後來憲政改革的成果。19世紀俄國社會民主黨人響亮地宣稱“自由主義者忙於爭取的‘抽象權利’”是人民解放所不可或缺的條件,並痛斥瞭那種所謂“公道的沙皇”優於西方“虛僞的富人民主”的警察民粹主義理論。同樣是19世紀的美國南北戰爭中,“社會主義將軍”魏德邁在馬剋思的贊許下為北方而戰,為自由主義的勝利建立瞭功勛。

……目錄一、教育:人類的自衛

兒童是上帝的産業[捷剋]誇美紐斯

迴到自然[法]盧梭

教育書簡[瑞士]裴斯泰洛齊

附錄:自由和順從[瑞士]裴斯泰洛齊

我的教育信條[美]杜威

兒童在重建世界中的作用[意]濛颱梭利

二、法學:人類的自治

所有權不受侵犯

功利原理[英]邊沁

為權利而鬥爭[德]魯道夫·馮·耶林

從身份到契約[英]梅因

立法者的罪[英]斯賓塞

法律的道路[美]霍姆斯

三、理性的裂變

哲學和哲學史的起始(節錄)[德]黑格爾

人類的由來[英]達爾文

論人與動物[法]霍爾巴赫

倫理和科學[法]彭加勒

理性的顛覆

生存空虛論[德]叔本華

為什麼我是命運[德]尼采

“那個個人”[丹]齊剋果

四、革命幻象及其反省

我控訴[法]左拉

論“愛祖國”[德]海涅

秩序黨的瘋狂[法]普·利沙加勒

《黑格爾法哲學批判》導言(節錄)[德]馬剋思

論“抽象權利”之必需[俄]普列漢諾夫

社會民主黨人要求的是什麼?[俄]列寜

五、自由主義思想的發展

六、美國革命和美國精神(二)

七、另外一個中國

八、數韆年未有之變局

……

有鑒於此,這套書對人類有史以來的經典的思想文獻進行瞭選擇性的匯集,以期為中國的社會生活尤其是大學教育提供一些基本的精神,為中國知識界尤其是大學生提供一些基本的觀念和知識,以達緻中國公民精神境域的提升。

本捲選錄的是古代各大文明的經典文獻,展示瞭與浮華的當代相距zui遠的那些時代的文明精神。與那些時代已經隔膜得太久太久的我們,今天暫且坐下,左手捧茶右手展捲,聆聽智者的聲音,跟隨先哲的足跡,追溯文明的起源,探索人類的精神,或許,可以醫好我們的當代之“病”……精彩書評 序言

一

按儒傢經典《大學》的說法,“大學之道,在明明德,在親民,在止於至善”。

此所謂“大學”,當然不是這套書標題中所說的現代教育體係中的“大學”。

但是,有萬韆青年在其中學習和生活的大學,確實應有一種作為主旨的“道”。而這種道,我想,用“明明德”、“親民”和”止於至善”來定義,也是相當精闢的。

這套書的主旨,也就是這樣來定義大學的主旨的。

這種主旨乃是大學的靈魂、大學的精神。沒有瞭它,大學不過就是製造小機器的大機器,在其中奔走的教師和學生,不過就是一群為謀生而營營不已的“腐儒”,而不配稱為古人所說的“儒者”。

假如我們用更加側重於德行的“君子”一詞來代替“儒者”,我們會發現,在西方大學發展史上影響深遠的《大學的理念》,竟然同中國教育史上影響深遠的《大學》抱有同樣的理念:大學的任務是培養“君子”,在現代環境中說,即培養具有美德的公民。

二

然而,如何能夠培養“美德”,如何能夠“明明德”呢?《大學》引《書經》說:”顧諟天之明命”,意為要經常顧念或思考上天的“明命”。而《大學的理念》也主張,要全麵地學

習人文知識(其中包括神學知識),要注重自古流傳下來的信仰。這兩本《大學》都提醒我們,仰望在人之上的chaoyue者,是人的”明明德”、“親民”、“止於至善”所必須的。

實際上,在中國傳統中,“至善”乃是“聖”的境界;而在西方傳統中(以至在印度和

伊斯蘭的傳統中),“至善”也是神的境界,甚至就是“神聖者”本身。

三

人的精神是相通的;大學生的精神是與同學、與老師、與大學的精神相通的。

人類的精神是相通的;一個民族、一個時代的精神,是同彆的民族、彆的時代的精神相通的;一種文化、一種文明的精神,是同彆的文化、彆的文明的精神相通的。

所以,大學的精神,要汲取各種不同文化和文明的精神;所以,這本書的形式,是盡力采用代錶各大文明精神的文本,嚮當代大學生和一般讀者展示當代人類文明的源流。現在各大文明之流正在匯聚為所謂“全球化”的大潮,究其zui深刻的原因,也許正在於其“源”之共同、其“神”之相通罷?

四

就這套書的第一捲即“上古與中古捲”而言,它展示的是人類各大文明相距zui遠的那些時代的文明精神。在那些被稱為神權政治和政教閤一的時代,宗教作為各文明內在精神的地位是尤其明顯的。所謂軸心時代,實即各大文明以世界各大宗教為核心而成形的時代。所以,我們要瞭解世界各大文明的來源及其精神,就不能不瞭解它們的宗教。這是這一捲會包含大量宗教經典的基本緣由。目錄一、希伯來文明精神

起初

上帝與世界

上帝與人

人與人

你的兄弟亞伯在哪裏?

摩西十戒

立王之罪

大自然的祝福詞

二、希臘文明精神

金言 [古希臘] 畢達哥拉斯

德行可教 [古希臘] 普羅泰戈拉

論自然 [古希臘] 巴門尼德

對生命的拯救 [古希臘] 德漠剋裏特

雅典民主的精神 [古希臘] 伯裏剋利

人之無知 [古希臘] 蘇格拉底

附錄:蘇格拉底的品格 [古希臘] 色諾芬

洞穴內外的人 [古希臘] 柏拉圖

理想的國傢 [古希臘] 柏拉圖

德性與幸福 [古希臘] 亞裏士多德

形而上學(節錄) [古希臘] 亞裏士多德

附錄:第一推動者 [古希臘] 亞裏士多德

政治學(節錄) [古希臘] 亞裏士多德

人是政治的動物

論公有財産

中等階級統治的國傢zui好

雅典政製(節錄) [古希臘] 亞裏士多德

關於幸福 [古希臘] 希羅多德

一種政治秩序的誕生和敗壞[古希臘] 希羅多德

君主、貴族和民主製度的優劣[古希臘] 希羅多德

三、羅馬文明精神

四、中華文明精神

五、基督教文明精神

六、伊斯蘭文明精神

七、印度文明精神

……

用戶評價

這套書實在太紮實瞭,光是翻閱目錄就能感受到作者的用心良苦。《近代捲(上+下捲)》的體量,讓人在閱讀時有一種深入曆史肌理的沉浸感。它不像有些學術著作那樣冷冰冰地陳述史實,而是充滿瞭對那個時代知識分子精神脈絡的細緻梳理。比如,書中對某個學派如何在中國特定曆史情境下産生、演變,直至最終對教育理念産生深遠影響的論述,那種層層遞進的分析,簡直像是在進行一場考古挖掘,把那些被時間塵封的真知灼見一一呈現在眼前。特彆是對當時大學校長們在睏境中如何堅守學術獨立與社會責任的描繪,讀來令人動容。我尤其欣賞作者那種既有宏大敘事能力,又能在微觀層麵捕捉到個體精神掙紮的筆力。這種厚重感,絕非一朝一夕之功所能企及,它要求作者對史料有極其深刻的理解和駕馭能力,纔能寫齣如此有說服力的篇章。

評分這本書最讓我感到震撼的是它對於“精神”這一抽象概念的具體化處理。它沒有停留在對大學製度的簡單羅列,而是深入到那些奠基者們撰寫的信件、日記乃至課堂講稿中,去捕捉那些一閃而逝的、決定性瞬間的思維火花。尤其是近代捲的下半部分,麵對外部衝擊和內部變革的雙重壓力,那些校長和教授們在艱難抉擇時的內心掙紮,被作者描摹得淋灕盡緻。這種細節的捕捉,使得整套書讀起來毫無枯燥感,反而充滿瞭戲劇張力。我感覺自己不是在讀曆史,而是在目睹一場場知識與權力、理想與現實之間的無聲較量。對於任何一個關心高等教育未來走嚮的人來說,這本書提供的曆史參照係是極其寶貴的,它提醒我們,大學精神的傳承,從來都不是一條坦途。

評分我必須承認,這套書的閱讀門檻不低,它需要讀者具備一定的曆史素養和對教育哲學思考的興趣。但一旦你沉浸進去,你會發現它所給予的迴報是巨大的。特彆是它對“大學精神”核心要素的提煉——那種對真理的執著追求、對獨立人格的培養、以及對社會承擔的自覺——這些核心價值在古代和近代的語境中是如何被反復定義和捍衛的。它提供瞭一個絕佳的框架,讓我們審視當下高等教育中麵臨的各種睏境,並從中找到曆史的啓示。讀完後,我不再僅僅將大學視為一個文憑製造工廠,而是看到瞭它作為社會良知和思想自由燈塔的復雜曆史重量。這套書的價值,就在於它讓那些沉睡在舊文獻中的精神火種重新被點燃,照亮我們前行的路。

評分拿到《古代捲》的時候,我其實是抱著一種探索先秦乃至魏晉南北朝時期“大學”雛形的心理。沒想到,它遠超齣瞭我對傳統“書院”概念的想象。作者巧妙地將早期儒傢、道傢乃至法傢的思想源流與士人教育結閤起來考察,構建瞭一個更具動態性的古代知識生態圖景。閱讀過程中,我常常被那些古代賢者在“立德樹人”與“經世緻用”之間徘徊拉扯的思想張力所吸引。它不僅僅是在介紹古代的教育製度,更是在探討一種超越時空的精神傳承——即知識分子群體如何看待自身在社會結構中的位置,以及如何通過教育培養齣具有批判性和責任感的後備力量。這本書的文字風格偏嚮於一種沉穩而富有哲理的敘述,每一次閱讀都像是在與遙遠的先賢進行一場跨越時空的對話,讓人對“大學”二字的本源有瞭全新的認識。

評分不同於一般的通史類著作,《大學精神檔案》的結構安排非常精妙,它用“檔案”這個詞來定位,就暗示瞭其資料的翔實和視角的權威性。古代捲中對於先秦“庠序”的探討,以及近代捲中對“五四”前後新式學堂建立的考察,都展現齣一種非常嚴謹的文獻學功底。作者在引述史料時,總能精準地把握住那個時代的語境,不會用現代的眼光去簡單評判古人。這種尊重曆史、深入情境的敘事策略,讓讀者能夠更真切地體會到教育理想是如何在特定的社會土壤中生根發芽或凋零的。整本書的閱讀體驗,更像是一次深度的田野調查,讓人對中國高等教育的發展曆程産生一種由衷的敬畏之情。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有