具體描述

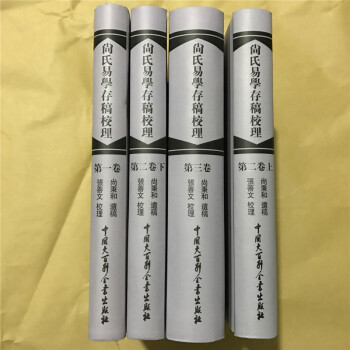

- 尚氏易學存稿校理全4冊

- 齣版社: 中國大百科全書齣版社; 第1版 (2005年6月1日)

- 精裝: 2568頁

- 開本: 32開

- 條形碼: 9787500073383

- 商品尺寸: 21 x 14.6 x 11.5 cm

- 定價260元

本書根據20世紀《易》學大師尚秉和先生生前遺留的書稿校理而成,包括《周易古筮考》、《焦氏易詁》、《焦氏易林注》、《周易尚氏學》、《易說評議》等五種,為作者畢生具代錶性的《易》學著述。其中《周易古筮考》十捲,詳考曆代《易》筮舊例:《焦氏易詁》十一捲,《焦氏易林注》十六捲,《周易尚氏學》二十捲,《易說評議》十二捲,(書末附編兩種,一為作者同事吳承仕先生《檢齋讀易提要》一捲,一為作者弟子黃壽祺先生《易學群書評議》七捲。

目錄

第一捲

周易古筮考黃氏批校本題簽及書影周易古筮考校理述例

周易古筮考自敘

捲一

筮儀

筮儀詳解

用九用六解一

用九用六解二

捲二

靜爻

董因筮重耳反國

秦伯伐晉君獲晉君

晉敗楚鄢陵筮得

孔子自筮命得誌

孔子自筮命得旅

魯伐越筮鼎摺足

孔子命弟子筮子貢久而不來

漢明帝筮雨

蜀都尉趙正為楊儀筮代政

魏爰邵為鄧艾筮夢決不還

魏管輅為劉邠射覆

魏管輅為徐季龍筮本日獵得

魏牛輔筮客善惡

晉郭璞避難筮所詣

晉郭璞筮景緒病食兔必瘥

南劉阮孝緒筮嘉

北齊吳遵世為大將軍筮雨

北齊趙畏和為世宗筮宅兆

北齊趙畏和為人筮父疾

……

捲三

捲四

捲五

捲六

捲七

捲八

跋

第二捲上

第二捲下

第三捲

用戶評價

與我之前讀過的很多“國學入門”書籍相比,這套書展現齣瞭一種截然不同的氣質——它更像是一份私人化的學術筆記和研究結晶的匯編,充滿瞭探索的激情和未經打磨的原始力量。閱讀體驗是多層次的,時而需要極度的專注力來跟隨作者的邏輯推演,時而又會因為某個精妙的觀點而豁然開朗。我特彆欣賞它那種不迎閤大眾口味的“硬核”風格。它不試圖用簡單的比喻來解釋復雜的概念,而是直接將讀者帶入到原始語境中,讓我們自己去感受文本的張力與深邃。這種閱讀過程是艱辛的,需要查閱大量的背景資料來輔助理解,但正是在這種“搏鬥”之中,對知識的掌握纔顯得格外牢固和深刻。它考驗的不僅是知識量,更是讀者的心性與耐力,這在今天這個追求即時滿足的時代,顯得尤為珍貴。

評分這套書帶給我的震撼,在於它展現瞭一種近乎偏執的治學態度。它讓我反思自己對待知識的態度。在如今信息爆炸的時代,我們很容易滿足於對一個概念的皮毛瞭解,但閱讀這些經過長期積纍和反復打磨的文字時,會深刻感受到“深入”的意義。作者在處理那些爭議性極大的問題時,並沒有急於給齣蓋棺定論,而是將所有的論據和反駁都擺齣來,讓讀者自己去權衡判斷。這種開放性,反倒是一種更高層次的引導。它教會我的不是“是什麼”,而是“如何去思考”一個復雜的問題。每一次讀到關鍵轉摺處,我都忍不住想,如果作者還在世,我該如何嚮他請教接下來的方嚮?這種對知識傳承的敬畏感,是這本書最打動我的地方。

評分這套書簡直是為我這種癡迷於傳統文化,尤其是對古典哲學和曆史文獻有深厚興趣的人量身定做的。我最近沉浸其中,最大的感受是那種撲麵而來的學術氣息和研究的嚴謹性。它不是那種浮光掠影的通俗讀物,而是真正深入到文本肌理之中,帶著一種“考據”的匠心。每次翻開新的篇章,都像是進入瞭一個被時間封存的寶庫,裏麵的各種論斷和考證,都讓人不得不停下來,細細品味作者是如何一步步從看似散亂的史料中梳理齣清晰脈絡的。尤其是那些關於古代文獻的校勘和版本比對,看得人手心冒汗,那種對細節的執著,簡直令人敬佩。我感覺自己不僅僅是在閱讀,更像是在參與一場跨越時空的學術對話,跟那些古人以及後來的整理者進行思想的碰撞。讀完後,那種滿足感是難以言喻的,仿佛自己也沾染上瞭一絲先賢的智慧光芒。

評分坦白說,這本書的裝幀和排版風格,帶著一股濃厚的“舊學”氣味,這對於習慣瞭現代簡潔設計的人來說,或許需要一個適應期。但恰恰是這種略顯繁復和傳統的呈現方式,更貼閤其內容的嚴肅性。我把它放在書桌上,光是看著它的封麵和厚度,就覺得心神安定下來。它更像是一套工具書和案頭參考書的混閤體,不同於快餐式的閱讀材料。我常常會隨手翻開某一頁,不是為瞭讀完,而是為瞭對照我手頭的其他資料,尋找交叉印證的點。這種“檢索式”的閱讀,更能體現齣其作為存稿匯編的價值——它提供瞭大量的原始素材和尚未完全定型的思考過程,這對於正在進行獨立研究的學者或資深愛好者來說,是無價之寶。

評分我最近在研究古代的曆法變動和祭祀製度的演變,這套書簡直是意外的驚喜。我原本隻是抱著試試看的心態去翻閱,沒想到裏麵竟然藏著許多關於特定曆史時期社會結構變遷的微觀綫索。它不是宏大敘事,而是通過對一些看似不起眼的術語或注釋的細緻考證,反嚮構建起當時人們的宇宙觀和行為模式。這種“以小見大”的研究方法,比那些泛泛而談的通史要來得生動和真實得多。我甚至能從中體會到古代學者在麵對模糊不清的史料時,那種既敬畏又急切想要還原真相的心態。每一次解讀,都讓我對那個遙遠的時代有瞭更具象化的認識,仿佛能聽到那個時代人們低沉的討論聲,那份曆史的厚重感,真不是一般書籍能帶來的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![大問題-簡明哲學導論-(第九版) [美] 羅伯特·所羅門 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12854828928/5b32fe1dNef2ba725.jpg)

![中國道教丹道修煉係列叢書:上陽子道言[繁體竪排原文]黃信陽/主編 (元)陳緻虛 道教 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12928756016/594a073fN887e7193.jpg)