具体描述

基本信息

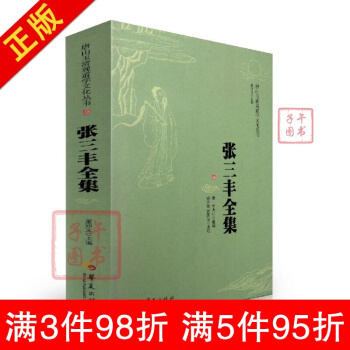

书名:张三丰全集

定价:78.00元

作者:(清)李西月重编

出版社:华夏出版社

出版日期:2017/1/1

ISBN:9787508090207

字数:590

页码:538

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:

目录

序一

序二

序三

前言

三丰祖师全集序

序

叙

叙

凡例十三则

附录:凡例十二则

虚白堂志

张三丰先生全集总目

《张三丰先生全集》题署

张三丰先生全集 卷一

诰

明天顺皇帝敕封诰命

宝诰一

宝诰二

宝诰三

宝诰四

宝诰五

参礼如来宣赐佛号并赞

传

列传(《明史》)

列传(见《征异录》)

列传(见《七修类稿》)

列传(《淮海杂记》)

三丰先生本传

三丰先生传

道派

大道渊源

前历

后列仙传

列仙派演

正讹

显迹类

度沈三

寓金台观

隐太和山

寄常遇春

见蜀王椿

寓指挥家

寓开元寺

三却廷诏

滇南践约

游鹤鸣山

题诗警祸

混迹京师

一晤因缘

道示明玉

明殿飞升

玄光表异

七针先生

赠角黍翁

诗挫番僧

一戏方士

二戏方士

三戏方士

四戏方士

五戏方士

六戏方士

七戏方士

道观题诗

大闹魏祠

道逢吕祖

枯梅复生

青云障暑

西溪假寐

补辑

金箔交辉

梦里传方

度汪梦九

秦安溷迹

张三丰先生全集 卷二

古文

陈雷谷传

陈中行传

完璞子列传

慧通子列传

沈线阳小传

余氏父女传

芦汀夜话

四皓考

八遁序

自题《敕封通微显化真人诰命》后跋

与明《道法会同疏》

跋《道法会同疏》后

跋《蓬莱仙奕图》

与完璞书

《永乐大典》记

“悟真”宇解

刀尺赋

《玄要篇》自序

湖南山中与胡给事夜话

隐鉴

张三丰先生隐鉴书法四条

元

明

清

……

张三丰先生全集 卷三

张三丰先生全集 卷四

张三丰先生全集 卷五

张三丰先生全集 卷六

张三丰先生全集 卷七

张三丰先生全集 卷八

附录一

附录二

附录三

附录四

附录五

文摘

陈雷谷传

雷谷仙翁陈可复,定海人也。生而疏爽,丰骨不凡。自少好仙术,无功名意。遇平江林道人铨,传以召雷法。时值大旱,祷祈莫应。或有戏者日:“陈道士能召雷雨。”命至官庭,将俟其不验而侮辱之。可复即以法兴云,须臾雷电大作,雨下尺余。常至鄞之天庆观。中秋,有方士赏月,可复不与其会。戏以墨水噗空,顷即乌云蔽月,而雨黑雨,坐客惊避,衣尽缁矣。众知其所为,延之入席,云收雾敛,月复朗然。其响应率皆类此。至元间,世祖诏见,命主长春宫。暇则杜门静坐,不与客见焉。

陈中行传

元江东明道书院山长,教授温州,陈公名遇,字中行,金陵人也。公外和内刚,深知大义。明太祖渡江,御史秦元荐之。帝致书征至,与语,大悦。俾典戎务,咨以机密,授供奉,不受;后又拜学士、中书左丞、宏文大学士、太常卿、礼部尚书,皆辞;又赐金帛等物,亦不受。庙三幸其第,引入内赐坐,病则赐医。年七十二,无疾而终。帝再三震悼,赐以棺帛。当时在廷公卿,皆以为无此宠遇。方公之初见太祖也,只劝其戒杀,以为生民之望,及诘以元政何如,公惟流涕而已。诏对之暇,焚香危坐,若山中老僧者。太祖数遣人觇之,公正念《金刚经》,曰:“以如是降伏其心,以如是降伏其心。”故始终不相疑焉。然其不受人职,亦可谓忠于元者也。《元史》不载,吾故表而志之。

完璞子列传

完璞子,姓程名瑶,字光杓,新安人。征士抟霄之子也。状貌魁梧,性情豪宕。母倪氏,梦神人以赤玉授之而生。幼有神悟,诵经史如已熟读者然。倪氏卒,哀毁如。自是日日勤学,所谓孔孟心传、河洛宗旨,皆贯通焉。及长,娶周氏,氏名锡,字元姬,长知书理,阅《纲目》传记,能较其异同,称闺中博士。姬于君为同庚,而君生以冬至,元姬生以夏至,盖一少阳,一少阴也。孝翁敬夫,暇则聆光杓诵读,恒以义理相质。抟霄弃世后,守制如礼。服阕北游,宋濂一见即奇之,日:“风尘外物,抟霄为不死矣。”寻辞去。从吴桢学剑,甫期月而即尽其能,乃佩剑出游。遇王仲都于句曲,授以大道,命择地修炼。遂还北岳,潜修十二载,道成,时年三十六也。始归家见元姬,课子读书,遂独寝中堂。元姬潜窥,见其趺坐于榻,顶有金光,照耀一室。诘朝请日:“夫子何不以道相授乎?”光杓日:“方欲度尽天下,岂吝于子?但未谢师恩,故未敢也。”遂往大翮山,谒见王真君,赐号完璞子,拜谢而去。携剑游晋阳,转之荆楚。时有姚广孝者,出家妙智庵,法名道衍,虽从佛教,却喜谈兵,尝游南阳新野,访卧龙遗迹,题诗于庙,津津自喜。忽有一人,坐于其侧,大喝日:“和尚何人?敢诮武侯耶?”衍大惊,见其道装佩剑,容貌清奇,作礼日:“无心之咏叹,道长何责之深也?敢请从来。”道者云:“吾号完璞,惟喜遨游,苍林碧�蹋�皆吾庐也。”仰天大笑而去。衍后为燕王所倚,助恶篡国,故完璞一羞之也。建文初,燕人会葬讫,还至淮阴,次子煦,引兵来接,忽然风雾大作,沙石乱飞,无路可出,猛闻喝声日:“且饶汝!”天即清明,见一道者,按剑而哂。煦欲问询,风过不见矣。归令道衍占之,日:“此仙家游戏耳。”盖完璞自羞道衍后,即知燕王入朝,故于中途显遁甲以警之。夏四月,太祖小祥,燕遣世子煦、燧等人临,魏国公徐辉祖密奏请留之,煦人辉祖厩,盗良马先逃。时完璞访余于武当,遥见煦来,因掣剑指之,其马惊嘶跑转,控勒不止,欲下不能,直至江口,如从云雾中坠下。燕后围济南,铁铉令军民诈降,遂败燕于城下。时道衍亦在军中,出营巡视,一人至前日:“余有破城之诀。”以秘函付之即去。衍启视云:“赞画军机,曾不识诈降之计,师到济南多不济,问何如刘诚意?全未。”

内容提要

《张三丰全集》介绍,张三丰是明、清时期有影响力和传奇色彩的道教神仙,是丹道修炼的大成就者,曾名震朝野,其影响力以及在道教信仰的程度上与神仙吕洞宾相伯仲,同时也是武当道脉的开创者和太极拳的。《张三丰全集》依据清朝李西月重编的空青洞天藏本《三丰全集》点校而成,其中《祖师玄要篇》披露面世,为道教历史研究和丹道修炼提供了常珍贵的资料。

作者介绍

董沛文,河北滦县人,1958年出生。全真龙门派第二十六代传人,道名董崇文,号文道子。民族大学哲学与宗教学博士。现任中国道教协会副会长、瑞典道教协会荣誉会长、河北省道教协会会长、老子道学文化研究会副会长、北京中医大学国学院客座教授。自幼受传统文化熏陶,喜读道家经典,尤其对商祖陶朱公(春秋时期道家代表人物范蠡)推崇备至。自觉运用道家玄妙思想于为人处世中,且有自己的独到体会。亦好道家养生文化,遍游道教洞天福地,寻仙访道,拜师学艺,研习养生术,体悟道教之奥妙精深。荏苒光阴,人生如梦,世间芸芸众生求财、求禄、求寿、求平安者如过江之鲫,然其中难求者就是“寿”。手古—帝秦始皇,权倾天下,富有四海,却求“寿”无门,望“寿”而叹!而道教之仙学养生文化(内外丹术)中,服食、服、辟谷、导引、胎息诸术,恰是养生长寿、长生久视之妙术。遂携道门志士整理道学经典、修养仙书,刊印道教金典玉册,弘扬中华传统文化。

盛克琦(曾用名盛克奇),河北唐山人,1972年生。老子道学文化研究会常务理事、河北省道教协会副秘书长、唐山市道教协会副会长兼秘书长,全真龙门派第二十七代、大江西派第六代。早年得到当代内丹学家陈毓照先生(1926—2012)传授西派内丹口诀,并得到中国社会科学院博士生导师胡孚琛教授指导道学文化。

用户评价

这本书在语言的韵味上达到了一个非常高的水准,它成功地保留了古代典籍那种含蓄、蕴藉的表达魅力,同时又避免了现代读者在理解上的隔阂。作者似乎深谙如何使用现代汉语的精准性去阐释那些需要用古代意象来表达的概念。我印象最深的是关于“精气神”三宝的论述,它没有陷入到纯粹的生理学范畴,而是将其提升到了生命能量层面的理解,并阐述了如何通过特定的心法来涵养和激发这内在的三元动力。这种将深奥的修持方法,用清晰、富有画面感的文字描述出来的能力,非常令人赞叹。阅读过程中,我感觉自己仿佛被引入了一个宁静的道场,周围的一切喧嚣都被隔绝在外,只剩下心与书中文字的对话。这种阅读体验,已经超越了单纯获取信息的范畴,更像是一种精神上的滋养。

评分这本书的行文风格极其古朴典雅,仿佛是从历史的深处缓缓流淌而出,每一个章节的过渡都显得自然而然,没有丝毫的刻意雕琢感。作者的叙事节奏把握得极好,时而如高山流水般一泻千里,将复杂的概念娓娓道来,时而又像深潭一般沉静内敛,引导读者进入更深层次的冥想状态。我注意到书中对“德”的实践层面描写得尤为细致和具体,它没有停留在抽象的口号上,而是结合了日常生活中的诸多细节,比如待人接物、处理冲突,乃至起居饮食的规范。这种脚踏实地的教导,使得原本高不可攀的“道”变得触手可及。书中对古代修行者的生活场景的描摹,也极富画面感,让人仿佛身临其境,感受那种“采菊东篱下,悠然见南山”的真意。对于我这种对传统文化怀有深厚感情的读者来说,这种沉浸式的体验是阅读其他同类书籍时难以获得的宝贵感受。

评分坦率地说,这本书在结构上的安排,体现了编者(或作者)极高的学术素养和对道家思想体系的深刻理解。它没有按照传统的篇章体例死板地划分,而是根据读者的认知过程,层层递进地展开。一开始是宏大的世界观铺陈,随后逐渐收束到个体的心性修炼,最后则落脚于人与自然、社会之间的和谐关系。尤其是其中关于“自然无为”的论述部分,作者并没有将其简单等同于“不作为”,而是深入剖析了“顺应天道”的智慧,即如何在不强求、不妄为的前提下,实现事物最优化、最和谐的发展。书中这种高屋建瓴的视角,使得读者在阅读时,不仅是知识的吸收,更是一种思维方式的重塑。对于一个希望系统性了解道学精髓的人来说,这本书无疑提供了一个结构清晰、逻辑严密的学习框架,远比零散的资料拼凑要高效得多。

评分这本书最让我感到惊喜的一点,是它对于道家思想在不同历史阶段演变过程中所展现出的包容性进行了细致的梳理和阐释。它并非将道家思想视为一个静止不变的教条,而是展现了它在面对不同时代、不同文化冲击时所展现出的强大生命力和自我调适能力。作者在举例说明时,常常会引用一些鲜为人知的小故事或典故,这些“边角料”往往蕴含着最深刻的洞见,它们打破了读者对道家思想的刻板印象。例如,书中对“神仙信仰”与“内丹学说”之间复杂关系的梳理,就展现出极大的学术勇气和细致的考证工作。这种既尊重传统又勇于批判性继承的态度,使得整本书读起来充满了活力和思辨性,让人在吸收其教诲的同时,也学会了如何带着批判的眼光去审视一切既有的知识体系,从而真正做到“格物致知”。

评分这部著作的哲学深度实在令人叹为观止,它巧妙地将古代的宇宙观与个体生命的修行路径编织在一起。我尤其欣赏作者在论述“道”的本源时所采用的那种浑厚而又充满诗意的语言,读起来仿佛能触摸到天地初开时的气息。书中对于“有”与“无”辩证关系的探讨,绝非简单的二元对立,而是展现了一种流转不息的动态平衡,这与我此前阅读的许多形而上学文本都存在着显著的区别。书中引用了大量古典文献,但绝非生硬的堆砌,而是恰到好处地融入叙事,为论点增添了坚实的历史底蕴和文化厚度。例如,其中对“清静”的阐述,并非让人逃避现实,反而是教导如何在纷繁的世俗中,保持内心不受污染的定力,这对于现代都市人而言,无疑是一剂良药。阅读过程中,我时常需要停下来,反复咀嚼那些精妙的句子,思考它们在自己生活中的投射。它不仅仅是一本阐述理论的书,更像是一本引导人进行内在探索的指南,其深度和广度,远超出了我对一般性道家入门书籍的预期。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国道教丹道修炼系列丛书:上阳子道言[繁体竖排原文]黄信阳/主编 (元)陈致虚 道教 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12928756016/594a073fN887e7193.jpg)