具体描述

图书基本信息

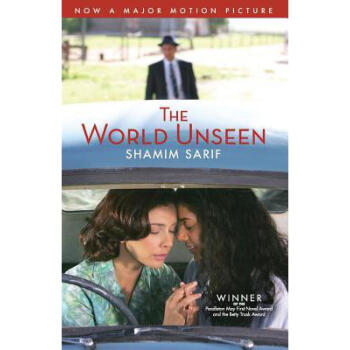

The World Unseen

作者: Shamim Sarif

ISBN13: 9780956031600

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2010-04-13

出版社: Enlightenment Productions Ltd.

页数: 344

重量(克): 430

尺寸: 198 x 127 x 22 mm

商品简介

In 1950's South Africa, free-spirited Amina has broken all the rules of her own conventional Indian community, and the new apartheid-led government, by running a cafe with Jacob her 'coloured' business partner. When she meets Miriam, a young wife and mother, their unexpected attraction pushes Miriam to question the rules that bind her and a chain of events is set in motion that changes both women forever. The World Unseen transports us to a vibrant, colourful world, a world that divides white from black and women from men, but one that might just allow an unexpected love to survive."用户评价

角色的塑造上,这本书展示了一种极其克制却又极具穿透力的心理描写。主要人物并非那种脸谱化的英雄或恶人,他们更像是被卷入巨大命运洪流中的普通人,他们的“力量”往往源于他们对自身弱点的深刻理解与接纳,而非外在的奇遇。特别是配角群像的刻画,每一个边缘人物都有着自己完整且令人信服的内在逻辑和行为准则。我特别喜欢那个沉默寡言的“引路人”角色,他的台词极少,但他的每一个动作,每一次眼神的停顿,都比主角的一大段内心独白更有信息量。作者通过限制角色的外部表达,强迫读者深入挖掘其行动背后的动机。这种“少即是多”的哲学,在人物塑造上得到了完美的体现。读完后,我感觉这些角色已经不仅仅是书中的人物,而更像是生活在我脑海中,拥有自己呼吸和痛苦的实体,这份真实感是极为难得的。

评分这本书的开篇,那种缓慢而深沉的笔触,立刻就将我拽入了一个全然陌生的世界。作者对于环境的描绘,简直到了令人窒息的地步——不是那种宏大叙事的铺陈,而是细微到每一片苔藓的颜色、每一缕阳光穿过密林时的角度,都仿佛被赋予了生命和某种神秘的寓意。我记得其中有一段关于“静默的河谷”的描写,那种声音的缺失,带来的压迫感比任何喧嚣都来得强烈。它迫使你不得不去聆听那些“看不见”的声音,那些潜藏在表象之下的律动。主人公初期的挣扎,那种对既定秩序的本能反抗,写得极其真实,没有那种戏剧化的夸张,更像是我们每个人在面对自身局限性时,内心深处一次次微小却坚决的坍塌与重建。阅读过程中,我时常会停下来,望着窗外,试图在现实中捕捉到作者笔下那种微妙的“另一层维度”。这不仅仅是一部探险故事,更像是一场对感知极限的挑战,考验着读者是否愿意放下已有的经验,去接受一个可能更加真实,却也更加难以捉摸的现实构造。那种氛围营造的功力,真是让人叹为观止,仿佛作者在用文字搭建了一个可以触摸、可以呼吸的平行宇宙。

评分这本书最让我感到震撼的,是它对“时间”概念的解构方式。它不像传统叙事那样线性推进,而是像一块被揉碎的玻璃,碎片散落在不同的时空切面上,需要读者自己去拼凑完整的图像。我尤其欣赏作者在处理记忆回溯时的那种跳跃感,没有生硬的过渡,情绪的衔接却是天衣无缝。你可能前一秒还在体验角色的极度恐惧,下一秒就被拉回一个遥远而温暖的童年片段,那种强烈的对比,让角色的心理层次得到了极大的丰富。更妙的是,作者似乎在暗示,我们所认为的“过去”和“未来”,可能只是当前时刻不同维度的叠加态。这种哲学思辨的深度,绝非肤浅的奇幻设定所能比拟。我甚至觉得,这本书读完后,我审视自己的人生经历的方式都发生了一些微妙的偏移——那些曾经被我遗忘的瞬间,突然获得了新的重量和意义。叙事结构上的这种大胆创新,无疑是全书最大的亮点,它要求读者保持高度的专注和开放的心态,回报你的,将是远超预期的智力满足感。

评分语言风格的运用,简直是一场华丽的文字盛宴,但这种华丽并非堆砌辞藻,而是每一句都精准到位,带着一种古老而神秘的韵律感。作者对于古老术语和全新创制词汇的融合处理,处理得极其高明,既保持了文本的陌生感和异域性,又通过上下文的细微提示,让读者不至于完全迷失方向。我注意到,某些段落的句式结构变得异常复杂,充满了从句和复杂的修饰语,这模仿了某种古老典籍的诵读方式,带有一种仪式感,仿佛在进行某种神圣的启示。但奇怪的是,尽管语言密度极高,阅读起来却出奇地流畅,这完全归功于作者对节奏感的精准把握。它让人联想到那些被尘封的卷轴被缓缓展开时的那种庄重感。与那些追求简洁明快的当代小说相比,这本书的阅读过程更像是一场需要投入体力的跋涉,但每一步都充满了发现的惊喜,让你由衷地敬佩作者在文字驾驭上的炉火纯青。

评分从整体的结构和主题的探讨深度来看,这本书成功地超越了其所属的类型界限。它不满足于讲述一个精彩的故事,而是试图触及存在主义的核心命题:我们如何在一个充满不确定性的宇宙中定义“意义”?作者巧妙地利用了奇幻的设定作为载体,来探讨诸如自由意志与宿命论的辩证关系,以及知识的边界与代价。结局的处理尤其令人回味无穷,它没有提供一个明确的答案,而是留下了一个充满张力的开放式收尾,这种不彻底性,恰恰是作者最高明的技艺所在。它迫使读者在合上书本后,依然要在自己的世界里继续这场思辨。这本书的价值,不在于它告诉了你什么,而在于它激发了你思考了什么。它不是一本可以快速消费的作品,它需要被细嚼慢咽,甚至需要多次重读才能完全领悟其深层结构,无疑是一部值得反复品味的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有