具体描述

图书基本信息

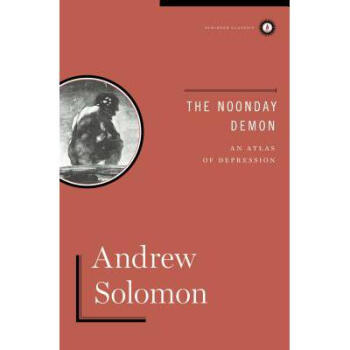

The Noonday Demon: An Atlas of Depression

作者: Andrew Solomon;

ISBN13: 9781451611038

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2014-09-16

出版社: Scribner Book Company

页数: 571

重量(克): 857

尺寸: 24.3586 x 16.3322 x 3.9624 cm

商品简介

A Scribner Classics edition of Andrew Solomon's National Book Award-winning, bestselling, and transformative masterpiece on depression--"the book for a generation, elegantly written, meticulously researched, empathetic, and enlightening" (Time). Winner of more than a dozen awards, The Noonday Demon "takes readers on a journey of incomparable range and resonance" (O, The Oprah Magazine), revealing the subtle complexities and sheer agony of depression. Andrew Solomon interviews patients, doctors and scientists, policy makers and politicians, drug designers and philosophers to describe the vast range of available medications, the efficacy of alternative treatments, and the impact the malady has on various demographic populations--around the world and throughout history. He also explores the thorny patch of moral and ethical questions posed by emerging biological explanations for mental illness. With uncommon humanity, candor, wit, and erudition, The Noonday Demon "is a considerable accomplishment. It is likely to provoke discussion and controversy, and its generous assortment of voices, from the pathological to the philosophical, makes for rich, variegated reading" (The New York Times).用户评价

这本书的章节组织方式,可以说是一种非常规的、近乎散文化的叙事结构,它拒绝了传统的线性发展,更像是一张错综复杂的思维地图,引导你穿梭于不同的情绪节点之间。我花了很长时间才适应这种跳跃式的阅读方式,一开始总想在前后文之间寻找明确的逻辑链条,但很快我意识到,作者的意图根本不在于构建一个传统的故事,而是在于模仿心智在特定状态下那种片段化、非线性的感受流。作者似乎深谙人脑在处理复杂情感时的工作模式,每一个章节的独立性都很强,像一个个漂浮在虚空中的岛屿,但当你把它们放在一起审视时,你又能察觉到一种潜藏的、跨越时空的共振频率。特别是那些穿插其中的引文和历史片段,它们不像是简单的佐证材料,更像是埋在土壤深处的种子,它们的发芽和生长,时不时地会打断当前的叙事,却又为接下来的爆发积蓄了能量。我必须承认,这种阅读挑战性很高,它要求读者主动去填补那些未明说的空白,去构建自己的连接,但这正是我热爱它的原因——它将“被动接收”转化为了“主动探寻”,每一次阅读的深入都像是一次成功的考古发掘。

评分作者的语言风格呈现出一种令人惊叹的冷静与热烈交织的张力。表面上看,他的笔触是极其克制和精确的,用词极为讲究,很少有那种情绪外溢的夸张描述,一切都像是经过了多层过滤后的提纯物。然而,在这层冷静的外壳之下,却涌动着一股近乎灼烧的内在激情。这种“冰与火”的并存,使得书中的某些场景,即使是用最朴素的词汇描绘,也带有一种令人窒息的力度。举个例子,书中有一段描写光线穿过百叶窗投射在地板上的文字,寥寥数语,却精准地捕捉到了那种被分割、被限制的美感,让我仿佛能切身感受到那份被切割的痛苦与秩序。这种精准度,不是那种辞藻堆砌的华丽,而是一种外科手术般的犀利,直指核心。对于那些习惯了直白表达的读者来说,这本书可能需要一些适应期,因为它要求你慢下来,去品味那些被精心放置的动词和形容词,去体会那些看似不经意的停顿和留白。读完后,你会发现,自己对日常生活中细微光影变化的感知力似乎都提高了,这无疑是作者语言魔力的最好证明。

评分这本书的魅力很大程度上来源于它对“界限”这个概念的不断试探与模糊。它拒绝被简单地归类,你无法断言它仅仅是一本回忆录,或是一部哲学思辨集,更像是一份跨越了学科藩篱的混合体。它在严肃的学术探讨和极其私密的个人体验之间游刃有余地来回穿梭,这种模糊性使得它的受众范围大大拓宽,同时也让每一次翻阅都能带来新的发现。我发现自己常常在读到某个理论框架时,下一秒就被拉回到了某个具体的、日常生活的场景中,那种从宏大叙事骤然坠入个体微观体验的落差感,极具冲击力。更妙的是,作者在处理这些跨界内容时,似乎没有刻意去“解释”或“桥接”,而是让它们以各自的姿态存在,任由读者自己去寻找它们之间的“隐形连接”。这给了我极大的阅读自由,我不需要被作者的思路完全框定,我可以根据自己当下的心境,选择侧重于解析其中的心理学论断,或是沉浸于那些细腻的情感剖析。这种开放式的结构,让这本书具有了极高的复读价值,每一次重读,都会因为我自身心境的变化,而解读出截然不同的侧重点。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那种深邃的蓝色调配上略带压抑感的排版,让人在拿起它之前就已经感受到了一种沉甸甸的情绪。我尤其喜欢封面上那幅抽象的图画,它没有明确指向任何具象的事物,却精准地捕捉到了一种内在的、难以言喻的挣扎感。拿在手里,纸张的质地也颇为讲究,不是那种光滑的现代纸张,而是带有一点粗粝感的纹理,仿佛在暗示着内容本身也需要读者付出一些心力去“触摸”和“感受”。阅读过程中,我发现作者在文字的选择上极其考究,很多句子读起来就像是精心打磨过的石头,每一面都反射出不同的光泽,需要你反复把玩才能体会其深意。叙述的节奏也把握得极好,时而缓慢得像黎明前的静默,时而又急促得如同心跳骤停前的瞬间,这种起伏变化极大地增强了阅读的代入感。我记得有一次,我读到一个关于“时间感知扭曲”的段落,作者的描述让我彻底放下了手里的书,愣愣地盯着窗外,感觉外面的世界都变得异常的缓慢和遥远,那种感觉是如此真实,让我不禁深思,原来文字也能拥有如此强大的物理穿透力。总而言之,这是一部从外在到内在都充满了设计感的作品,它对待“阅读体验”这件事的态度,是近乎偏执的艺术追求。

评分如果要用一个词来形容这本书给我的整体感受,那会是“共鸣的深度”。它不是那种读完后会让你拍案叫绝,立刻想要向所有人推荐的“爆款”,而是一本需要你与它进行深层对话的作品。那些文字像一面面镜子,反射出你内心深处那些不愿面对的角落,但它提供的不是审判,而是一种理解。我特别欣赏作者对待“不完美”和“破碎感”的态度,他没有试图去美化痛苦,也没有沉溺于自怨自艾,而是以一种近乎科学的冷静去解剖这种状态的成因和存在的必然性。这种坦诚和尊重,使得阅读的过程尽管有时令人感到沉重,但最终总会导向一种平静的接纳。读完最后一页时,我并没有感到如释重负,反而有一种奇异的充实感,仿佛完成了一次漫长而艰辛的内在旅程。这本书不提供廉价的慰藉,它提供的是一个同行的伙伴,一个愿意陪你一同探索黑暗深处,并且相信光亮最终会以某种形式存在的坚实存在。它更像是一次精神上的洗礼,将那些杂乱的情绪整理归位,留下的是一种清晰的、带着温度的觉知。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有