具体描述

基本信息

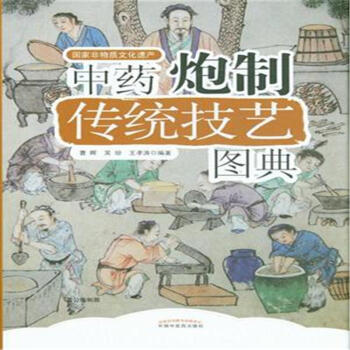

| 商品名称: 中药炮制传统技艺图典 | 出版社: 中国中医药出版社 | 出版时间:2013-08-01 |

| 作者:曹晖 | 译者: | 开本: 16开 |

| 定价: 198.00 | 页数:319 | 印次: 1 |

| ISBN号:9787513215268 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

内容提要

“中药炮制技术”虽为国家级第一批非物质文化遗产保护名录项目,但受“口传心授”传承模式的影响,一直以来都颇感神秘。《国家非物质文化遗产:中药炮制技艺图典》由首批中医药国家级非遗代表性传承人王孝涛研究员及其弟子,从国内外图书馆保存的多部古代本草著作中精心挑选出380佘幅具有代表性的炮制彩绘图谱,配以名称、出处、炮制方法等说明文字,详细介绍了古代中药炮制技术,填补了国内外中药传统炮制技艺图典的空白。本书不但适宜国内外中医药学者、企业人士参考,也适合从事中国传统文化研究的专业人士和业余爱好者阅读,实为欣赏与鉴赏的上乘之作。

目录

总论

第一章 中药传统炮制技术的传承和创新

第二章 中药炮制相关古籍简介

第一节 炮制专著

第二节 本草古籍

第三节 医方古籍

第三章 中国古代制药(炮制)工艺图选

各论

第四章 水部

第一节 天水分部

雨水类

雪水类

第二节 地水分部

井水类

泉水类

花水类

第五章 土部

东壁土

梁上尘

乌古瓦

第六章 金石部

第一节 金分豁

金浆

银膏

赤铜屑

自然铜

铅霜

粉锡

铅丹

蜜陀僧

铁粉

铁落

铁精

铁华粉

磁石

水银

水银粉

代赭

粉霜

朱砂

灵砂

第二节 石分部

砒霜

总论

第一章 中药传统炮制技术的传承和创新

第二章 中药炮制相关古籍简介

第一节 炮制专著

第二节 本草古籍

第三节 医方古籍

第三章 中国古代制药(炮制)工艺图选

各论

第四章 水部

第一节 天水分部

雨水类

雪水类

第二节 地水分部

井水类

泉水类

花水类

第五章 土部

东壁土

梁上尘

乌古瓦

第六章 金石部

第一节 金分豁

金浆

银膏

赤铜屑

自然铜

铅霜

粉锡

铅丹

蜜陀僧

铁粉

铁落

铁精

铁华粉

磁石

水银

水银粉

代赭

粉霜

朱砂

灵砂

第二节 石分部

砒霜

……

附录

用户评价

这本书简直是给我打开了一个全新的世界!之前我对中药材的认识,顶多停留在“某种植物”、“某种动物骨骼”的阶段,最多再知道一些简单的药材名字。但这本书,它把那些深藏在药材背后、几千年传承下来的智慧一点点地展现在我面前。它不仅仅是介绍了各种药材,更是把“怎么制”这件事讲得透彻。我一直以为炮制就是简单地切片、晒干,但这本书让我知道了,原来“炒、蒸、煮、炮、炙、煨、炼、制、研、捣”这些看似基础的动作,每一种都有着深厚的讲究,里面蕴含着对药性的深刻理解和对疗效的精准追求。比如,书中对“砂炒”的描述,那种温度的控制、火候的拿捏,甚至连砂子的选择都有细致的要求,让我惊叹于古人对细节的极致追求。还有“酒炙”,不同的酒、不同的时间,都会赋予药材不同的生命力。我特别喜欢那些图,生动地展示了每一种炮制手法是如何进行的,那些师傅们专注的神情,手起刀落的精准,仿佛能听到药材在炉火中发出的细微声响,闻到空气中弥漫的药材香气。读完这本书,我再看那些中药材,不再是冰冷的物质,而是充满了生命力和历史沉淀的宝藏。它让我对中医药的敬畏之心油然而生,也让我意识到,这些古老的技艺,才是中医药得以传承至今的真正脊梁。

评分我一直对传统文化有着浓厚的兴趣,尤其是一些看似普通却蕴含着巨大智慧的民间技艺。这本书,恰好满足了我对中药炮制这一领域的好奇心。它没有枯燥的说教,也没有生硬的理论堆砌,而是通过精美的插图和详实的文字,徐徐展开了一幅中药炮制技艺的宏伟画卷。我最欣赏的是它在内容上的详尽与科学性。对于每一种炮制方法,书中不仅清晰地展示了操作过程,还深入浅出地解释了其背后的药理依据。例如,对于“煨”这个技法,书中详细阐述了为什么需要用湿纸包裹,又是如何通过缓慢加热来促使药材内部成分的转化,以及这样做能最大程度地保留药材的有效成分。这让我明白,每一个步骤都不是随意的,而是经过无数代医家的实践与验证,是“经验”与“科学”的完美结合。我尤其对书中对不同药材炮制差异的描写印象深刻,同一类药材,因为炮制方法的不同,其功效也会产生微妙的变化,甚至截然相反。这种精妙之处,让人不得不感叹中医的神奇与博大。这本书就像一位耐心的老师,引领我一步步走近中药炮制的核心,让我从一个旁观者,逐渐变成一个能够理解和欣赏这些古老技艺的门外汉。

评分这本书的出现,对于我这样一个对中医药文化有着深厚感情的人来说,无疑是一份珍贵的礼物。它不像市面上很多浮光掠影的书籍,而是真正地深入到了中药炮制技艺的精髓之中。我一直觉得,那些古老的技艺,蕴含着祖先的智慧和经验,是中华文明的重要组成部分。这本书,正是将这些宝贵的“非物质文化遗产”以一种最直观、最易懂的方式呈现出来。它没有回避那些繁复的操作步骤,而是用清晰的图示和精炼的文字,一步步引导读者走进真实的炮制场景。我尤其欣赏书中对“炙”和“炮”这两种技法的详细阐述,它们看似简单,实则包含了对火候、时间、辅料选择的无数考量,每一种变化都可能导致药效的颠覆。读这本书,我仿佛穿越了时空,看到了古代的药师们,在炉火旁,一丝不苟地进行着他们的工作,那种专注和敬业,令人动容。这本书不仅仅是关于药材的加工,更是关于一种态度,一种对生命的尊重,一种对健康的追求。它让我看到了中医药的根基有多么深厚,也让我更加坚定了要传承和发扬这份宝贵财富的决心。

评分说实话,我一开始是被这本书的封面和名字吸引了。那种古朴典雅的设计,加上“图典”二字,让我以为会是一本比较学术、偏重图片展示的书。拿到手后,的确如此,但又远不止于此。这本书的内容,真正让我眼前一亮的是它对“细节”的把控。很多传统技艺,随着时代的发展,很多精髓都逐渐失传,或者变得模糊不清。这本书却像一位细心的记录者,将那些可能被忽略的细节一一捕捉并呈现出来。比如,在介绍“炼”这个技法时,它不仅仅告诉你“炼”,还会告诉你用什么器皿、火候的控制是怎样的,炼到什么程度算是合适,甚至包括炼制过程中需要注意的“禁忌”。这些细节,对于一个真正想要学习和掌握这门技艺的人来说,是至关重要的。它让我明白,真正的高明之处,往往就藏在这些不起眼的小环节里。而且,书中的插图非常写实,人物的动作、工具的使用都清晰可见,仿佛置身于那个古老的药房,亲眼目睹大师们的现场操作。这不仅仅是看书,更像是一种沉浸式的学习体验,让我对中药炮制的理解,不再停留在表面的文字描述,而是有了更直观、更深刻的感受。

评分我一直认为,很多传统技艺之所以能够流传下来,靠的不仅仅是药物本身,更是那些世代相传、不断完善的炮制手法。这本书,正好就是对这种“手艺”的最好诠释。它不是一本简单的药物介绍手册,而是一本关于“如何让药物发挥最大效用”的百科全书。我特别喜欢它那种“授人以渔”的思路。书中不仅仅罗列了各种炮制方法,更是在讲解每一种方法时,都力求让读者理解其“为什么”。比如,在讲到“炒”的时候,它会区分“清炒”、“炒黄”、“炒焦”、“炒炭”等不同的火候和程度,并解释这些不同处理方式对药物药性产生的影响。这让我意识到,同样的药材,经过不同的处理,其最终的疗效可能会天壤之别。这种对“科学原理”的深入挖掘,让这本书具有了非凡的价值。我常常会一边看书,一边联想到自己用过的某些中药,突然就明白了为什么会是这个味道,为什么会有这样的效果。这种“恍然大悟”的感觉,是阅读这本书最大的乐趣之一。它让我不再是被动地接受知识,而是主动地去理解、去思考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有