具体描述

图书基本信息

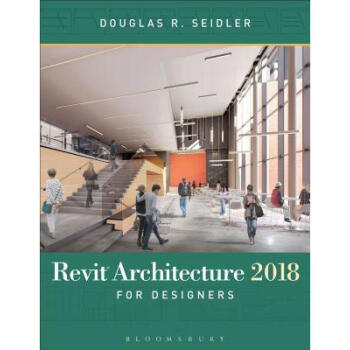

Revit Architecture 2018 for Designers

作者: Douglas R. Seidler;

ISBN13: 9781501327704

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2017-08-10

出版社: Fairchild Books

页数: 312

重量(克): 884

尺寸: 27.686 x 21.59 x 1.778 cm

商品简介

Building information modeling (BIM) is the new AutoCAD(R) for architects and interior designers-and Revit(R) Architecture is the leading software package in the BIM marketplace. Revit(R) Architecture 2018 for Designers is written specifically for architects and interior designers as they transition from CAD to BIM. Beginning with the building blocks of BIM modeling (walls, windows, and doors), the text progresses through dynamically generated 2-dimensional and 3-dimensional views to advanced features-such as photorealistic rendering, custom title blocks, and exporting drawings to AutoCAD(R) and SketchUp. This new edition is updated to include coverage on the latest changes in Revit(R) Architecture 2018. Instructions are fully illustrated, creating a smooth transition to the BIM environment for all designers. Clear, concise, and above all visual, this is the essential Revit(R) guide written specifically for interior designers and architects.用户评价

阅读这本书时,我发现作者在基础知识点的讲解上非常详尽,对于初学者来说,无疑是一份宝贵的资源,确保了知识体系的完整性。但对于有一定Revit基础,想要向项目经理或BIM协调员角色迈进的设计师而言,这本书在“项目管理与团队协作”方面的探讨显得有些薄弱。Revit 2018的核心价值之一在于其强大的多用户协作能力。我渴望看到的是关于“工作集(Worksets)”管理策略的深度解析,包括如何设定清晰的工作集权限、如何高效地进行中央模型与用户模型的同步、以及如何处理常见的同步冲突和数据丢失风险。如果书中能提供一些关于项目启动时,如何预先规划模型结构和工作集分配的策略蓝图,这将极大地帮助团队从混乱的协作模式中解脱出来。软件的强大,最终要通过团队的有效配合才能体现出来,期待这本书能提供这方面的“管理学”指导,而不只是“操作指南”。

评分坦白讲,这本书的排版布局确实体现了出版社对细节的关注,清晰的章节划分和恰到好处的留白,让长时间阅读也不会感到视觉疲劳。然而,从实际学习的角度出发,我发现它在“设计理念的传递”方面略显不足。软件功能固然重要,但如何将这些功能融入到优秀的设计实践中,才是我们真正需要的“内功心法”。我期待看到的是,作者如何将Revit 2018版本的新特性,比如更强大的渲染引擎优化、或者深化后的场地设计工具,与实际的项目场景紧密结合。例如,书中能否提供一个完整的从概念设计到施工图出图的“全流程模拟”,中间穿插着对设计决策点(Design Decisions)的探讨?单纯的工具介绍,我通过官方帮助文件也能查到。我真正需要的是那种“过来人”的经验总结,那些在实际项目中踩过的坑,以及如何利用软件的高级功能规避这些风险的独到见解。如果能多一些关于族库(Families)定制化的高阶教程,解释清楚如何编写更具逻辑性的参数,那就更符合我作为资深用户的期待了。

评分这本《Revit Architecture 2018 for Designers》的封面设计得相当专业,那种沉稳的深蓝色调配合着清晰的软件Logo,一看就知道这是一本面向实践的工具书。我刚拿到手的时候,首先被它内容的广度和深度所吸引。我期望它能像一个经验丰富的老前辈一样,手把手地教我如何驾驭Revit这个强大的平台,不仅仅是罗列那些枯燥的菜单命令,而是深入到设计思维的层面。比如,我特别希望看到关于如何利用参数化建模来快速迭代设计方案的案例分析,而不是停留在基础的墙体、门窗的绘制上。如果它能提供一些关于复杂异形结构建模的高级技巧,并辅以详尽的截屏和步骤分解,那就太棒了。毕竟,对于我们这些实际操作的设计师来说,效率和解决实际难题的能力才是检验一本书价值的关键。那些市面上常见的“入门指南”往往在遇到真实项目中的复杂节点时就显得力不从心了,我期待这本书能填补这个空白,真正做到“为设计师服务”,而不是仅仅停留在“教你软件操作”的层面。我尤其关注其中对于BIM工作流与传统CAD流程的深度融合与对比分析,这对于我们团队转型至关重要。

评分从装帧的质感上来说,这本书的分量十足,拿在手里沉甸甸的,让人感觉内容一定非常充实。然而,当我翻阅到关于出图和文档编制的部分时,感觉略有遗憾。在现代建筑设计中,施工图的清晰度和规范性是项目能否顺利推进的生命线。我非常期待书中能有专门的一章,深入探讨不同国家或地区(例如中国规范)的施工图表达习惯,并详细展示Revit如何精确地适应这些要求,而不是给出一些通用的、偏向北美标准的出图建议。例如,关于剖面标记的样式、详图编号的层级管理、以及三维视图在施工图中的有效运用等细节,这些都是日常工作中极易出错的地方。如果这本书能提供一套经过实战检验的、高度可定制化的出图模板和视图样板配置方案,那这本书的价值将不可估量,它将直接转化为我工作流程中的效率提升。

评分这本书的理论框架构建得非常扎实,对Revit 2018各个模块的定义和功能描述得非常到位,像是对官方手册的一次非常成功的“梳理和精炼”。但作为一名追求效率的设计师,我更看重的是“即插即用”的实战价值。如果书中能加入更多关于“自动化脚本”或者与Dynamo的深度集成应用,那将是这本书的点睛之笔。我一直在寻找如何减少重复劳动的方法,比如自动生成各种复杂表格、自动调整立面详图的标注样式等。这本书如果仅仅停留在如何手动调整视图样板的层面,那么它的时效性和前瞻性就会大打折扣。设计软件的未来在于智能化和自动化,我希望看到的是如何利用2018这个版本的新接口,去构建一个更具适应性和扩展性的工作环境。读者需要的是“如何用更少的时间产出更高质量的成果”,而不是仅仅学会如何使用每一个按钮。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有