具体描述

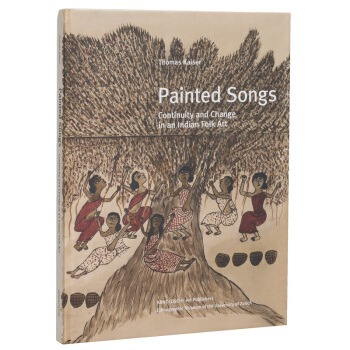

作者:THOMAS KAISER

出版社:Arnoldsche Art Publishers

ISBN:9783897903661

出版时间:2011-05-12

尺寸:302*224*23mm(仅供参考)

语言:英文

装帧:精装

内容介绍2000年来,艺术家们游遍了印度各地,用描绘卷轴的方式来传播各种故事。这些故事来源于伟大的印度史诗,有许多关于区域诸神和英雄的事迹以及目不识丁的乡村人相互之间传诵的道德故事等。在这些绘画者和歌唱者的手中,这些画卷就成了便携式影院,为这些神秘的故事提供了投影屏幕,而且在观看这些画卷的同时,吸引人们去倾听这些诗歌。和其他的口头艺术形式一样,画卷艺术也走向衰落,失去了其重要性,观众和收入也减少了。然后,在印度东部-西孟加拉邦和贾坎德邦,patua和jadopatia两种关系密切,但各自不同的描绘画卷的传统却得以保留下来 。政治的变动,技术的革新和社会的动荡都使得这些传统面临着要寻求新的生存策略的必要性。

图书展示

用户评价

如果说许多关于印度文化的著作总是倾向于高屋建瓴地谈论哲学与形而上学,那么这部作品则以其近乎执着的“在地性”,将读者牢牢地拽回了尘土飞扬的村庄和光线斑驳的作坊。作者对于艺术家的个人传记和他们的创作哲学进行了大量的收集和整理,那些关于家族传承、市场压力、以及如何应对外部世界审视的第一手资料,为冰冷的图像增添了鲜活的血肉。我特别喜欢书中穿插的那些访谈记录,艺术家们朴素却深刻的语言,揭示了他们创作的动机往往源于最日常的信仰和生活需求,而非高深的理论构建。这让人意识到,那些被我们奉为经典的民间艺术,其生命力恰恰在于其与日常生活的紧密粘合。这种从“人”到“物”再到“技艺”的层层剥离,构建了一个异常真实且可触摸的艺术生态系统,令人心生敬意。

评分这本书给我带来的最大启发在于,它以一种近乎考古学家的严谨态度,重新梳理了“民间”一词的重量。它揭示了在印度这样一个文化熔炉中,艺术是如何作为一种集体记忆的载体,抵御着时间与遗忘的侵蚀。作者对那些正在消亡的、或正面临被市场同化的艺术形式所流露出的深深的关切,使得阅读过程带有一种复杂的情感色彩——既有发现新大陆的喜悦,也有对即将逝去之物的深深惋惜。它不是一本轻松愉快的画册,而是一部充满学术野心的民族志研究,它通过对视觉媒介的深入剖析,间接探讨了身份认同、信仰传递乃至社会变迁的深层机制。那些色彩斑斓的画面背后,是数百年间无数匠人坚持不懈的努力和对自身文化根源的坚守,这本书无疑是对这种精神最好的致敬。

评分这部画册般的作品,《绘卷歌谣集:印度民间艺术的延续与变更》,从一个截然不同的角度切入,让人仿佛置身于一个充满斑斓色彩和古老智慧的殿堂。它不像我预期的那样,深入探讨印度史诗的文本结构或其在不同宗教传统中的流变,而是将焦点凝聚在了那些未被主流史学著作过多强调的视觉叙事载体上。那些深入乡村、口耳相传的民间故事,如何通过那些朴拙却极富感染力的绘画形式得以保存和演变,是这本书的核心魅力所在。我尤其欣赏作者对于材料和技法的细致描述,比如不同地域的矿物颜料如何赋予了画面独特的质地和光泽,以及那些代代相传的绘制技巧中蕴含的宇宙观。读完后,我感觉自己不再仅仅是从文献上去“阅读”印度文化,而是真正用眼睛去“看”它们如何呼吸和生活,那些神祇、英雄和凡人,如何在靛蓝和朱红的晕染中获得了永恒的生命力。这种侧重于“物”的考察,为理解印度文化的多层次性提供了一个极具操作性和感官性的入口。

评分我必须承认,这本书的装帧和设计本身就是一种对“绘卷”概念的致敬。内页的排版、留白的处理,以及对图像分辨率的把控,都体现出一种极高的专业水准。它不再是那种将大量高清图片堆砌在一起的图录,而是将每件作品都置于一个精心构建的语境之中进行展示。更引人入胜的是,它并未将印度民间艺术视为一个静态的、已经被定义好的类别,而是将其视为一个持续流动的过程。作者敏锐地捕捉到了不同艺术流派之间那种微妙的、甚至有时是隐秘的“借用”与“融合”关系。这种宏观的结构性分析,结合对个体作品的微观鉴赏,使得整部作品的论证逻辑显得无比坚实有力。它成功地挑战了西方中心主义对“艺术”的定义,展示了非学院派创作体系的复杂性与成熟度。

评分这本书的叙事节奏极其舒缓,它避开了宏大叙事的陷阱,选择了一条更为内敛和深入的路径来展现印度艺术的生命力。它更像是一部精美的田野调查笔记,而非学术专著。我感受最深的是作者如何巧妙地捕捉到“延续与变更”之间的微妙张力。传统符号在现代语境下的挪用和重塑,不再是僵硬的对古老传统的复制,而是在新的社会经济背景下,艺术家们进行的富有创造性的“对话”。比如,书中对某一特定邦的壁画风格演变进行的长篇论述,清晰地展示了殖民影响与本土复兴运动是如何在画布上激烈碰撞,最终达成一种新的视觉平衡。这种细致入微的比较分析,使得即便是对印度艺术史不甚了解的读者,也能清晰地领会到文化变迁的内在驱动力。它提供的不是结论,而是激发读者去思考,在快速全球化的今天,地方性的艺术表达究竟该如何自处和发展,这种反思的价值是无可估量的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有