具体描述

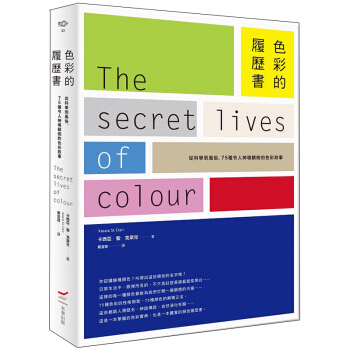

色彩,不只左右了藝術的發展,更形塑了我們的文化世界

為什麼藍色是暖色?綿羊是紫羅蘭色?

每種顏色的誕生,都跟人類歷史、神話傳說、自然演化有關……

75種色彩的性格側寫、75種顏色的解碼正名,

這是一本華麗的色彩寶典,也是一本豐富的顏色履歷書。

◎你認識幾種顏色?叫得出這些顏色的名字嗎?

伊莎貝拉黃(Isabelline):據說看起來像三年沒洗的底褲色……

鉻黃(Chrome yellow):梵谷愛不釋手卻也保存不易價格昂貴的稀有色。

龍血紅(Dragon’s blood):傳說中是象血與龍血的混合色……

蚤色(Puce):居然是法國楓丹白露宮時尚的指定色!

泰爾紫(Tyrian purple):jue對是史上惡名昭彰的誘惑色!

靛藍(Indigo):由昔日的皇族氣派轉變為如今的勞動階級象徵。

帝國黃(Imperial yellow):中國皇帝貴氣逼人的龍袍色,也是百官庶民的禁忌色。

木乃伊棕(Mummy):來自「新鮮」木乃伊磨製而成的粉末色……

驚駭粉紅(Shocking pink):19世紀巴黎拜金惡女呷意的鑽石顏色。

本書精選75種特別重要、或者帶有特殊歷史背景的顏色,講述它們的有趣簡史與出生證明,從中世紀畫家根本負擔不起的高貴顏料,到美國diyi夫人蜜雪兒.歐巴馬一襲「裸色」禮服引發的世界爭議……透過這趟繽紛旅程,你將發現——

色彩,不只妝點了日常生活,更形塑了我們的文化世界。

揭開色彩的神祕面紗,jue對讓你我眼界大開!

◎色彩的定義,會隨著時間改變?藍色在中世紀被視為暖的顏色

十七世紀末,荷蘭藝術家A.布格特投注全付心力,試圖確切標示出所有已知顏色。這部作品收納超過八百幅手繪色票,搭配扭曲的黑色字體標記註解,從淡的浪花白到濃的鮮鉻綠。

然而,色彩不僅是一種實質現象,更存在文化範疇中,定義甚至會隨著時間改變,就以冷、暖色兩大類為例。我們會毫不遲疑的說,紅與黃是暖色系,綠與藍是冷色系。但是,這種分類只能追溯至十八世紀。其實在中世紀時,藍色被視為暖色,甚至是暖的顏色。

此外,1961年第三版韋氏國際新英文字典定義青金石藍是「一種溫和的藍色,比一般哥本哈根藍再紅一點,比蔚藍與德勒斯登藍,或龐畢度藍再深一點」,簡直神級深奧。同理,百年後某位讀到「酪梨綠」的人也可能會一頭霧水:這是指果皮較深的顏色?或者外層果肉那種陶土綠?或者接近種籽處的奶油綠?

◎眼前的黑不是黑:文字能改變我們眼見的色調嗎?

古希臘文學中對於顏色的敘述有些奇怪:蜂蜜是「綠色」、綿羊是「紫羅蘭色」……然而德國哲學家、語言學家拉撒路.蓋格卻指出,人類雖然很早就發展出看見顏色的能力,然而不同民族對於區分顏色的敏感程卻差異很大,這可以透過探索語言的演進看出。

舉例來說,韓語中有一個字明確區隔了黃綠色與一般綠色;俄語的淡藍與深藍是不同的字。即使色彩分類是與生俱來的,但如果沒有與顏色對應的單字,將會影響我們對該顏色的理解。所以別再疑惑古希臘人是不是集體色盲了。

◎藝術家們與顏料的愛恨情仇

雷諾瓦:「如果沒有裝在顏料管裡的顏料,就不會有……稍後記者們所稱的印象派畫家。」

過去顏料的取得非常受限,多數顏料都是手工製作,往往價格十分昂貴。直到某些顏料開始被採用,這些改變一定程度影響了藝術史的發展:

多虧史上早的藝術家們在周遭環境中發現的顏料,史前洞穴裡才能留下色彩獨具的手印與野牛。文藝復興時期有些畫中人物維持簡單素描形象,這是因為畫家根本買不起完成畫作所需的昂貴顏料,這種代價高貴的顏料,往往需要委託作畫的贊助人自己購買。客戶們還會在書面合約中具體說明,他們希望畫家在成品中使用多少昂貴的顏料,唯恐阮囊羞澀的畫家以廉價顏料取代。

一直要到十九世紀,藝術家們才真正享受到顏料成品激增帶來的便利。再加上1841年可摺疊金屬顏料管問世,這些新顏色讓藝術家們能夠在戶外作畫,前所未見的明亮色彩浸潤了畫布。也難怪藝評剛開始對此缺乏信心:沒有人看過這樣的顏色,它們令人目眩神迷。

目錄

前言

顏色視界

簡單算術

調色盤

古老的色票

戀色癖,恐色症

多姿多彩的語言

白色/鉛白/象牙白/銀白/石灰白/伊莎貝拉色/白堊

米黃/黃色/亞麻金/鉛錫黃/印度黃/迷幻黃/拿坡里黃/鉻黃/藤黃/雌黃/帝國黃/金色橙色/荷蘭橙/番紅花/琥珀色/薑紅色/鉛丹/裸色

粉紅/貝克米勒粉紅/蒙巴頓粉紅/蚤色/吊鐘花/驚駭粉紅/螢光粉紅/莧紅

紅/猩紅/胭脂紅/朱紗紅/經典法拉利紅/赤鐵礦/茜草色/龍血

紫色/泰爾紫/紫色石蕊地衣/洋紅/錦葵紫/天芥紫/紫羅蘭

藍色/群青/鈷藍/靛藍/普魯士藍/埃及藍/菘藍/電藍/蔚藍

綠色/銅綠/苦艾綠/翡翠綠/凱利綠/舍勒綠/綠土/鱷梨綠/青瓷綠

棕色/卡其色/淺棕色/淡棕色/赤褐色/烏賊色/棕土/木乃伊棕/褐灰色

黑色/化妝墨/佩恩灰/黑曜石/墨黑/木炭/黑玉/黑色素/暗黑

其他有趣的顏色

註釋

感謝

索引

序跋

前言

我愛上色彩的過程就像多數人墜入愛河那樣:無心插柳。十年前,我當時正在研究十八世紀女性時尚,總是開著車一路南下倫敦,直奔維多莉亞與艾伯特美術館,進入層層木盒保存的檔案室,直勾勾盯著泛黃的阿克曼寶典,它是世界上古老的時尚雜誌之一。對我來說,書頁裡對1790年代潮時尚的敘述既讓我流口水,也讓我摸不著頭腦,宛如閱讀米其林星級餐廳設計的「全套菜單」。有一期是這麼寫著:「一頂石榴紅蘇格蘭女用無邊呢帽,綴以金色流蘇勾邊」。另一期則大推「紫褐色」長禮服搭配「猩紅開什米毛呢羅馬風斗篷」。在某些時候,女人如果不是穿著髮棕色鑲毛滾邊長外套,戴著虞美人嫣紅羽毛綴飾無邊呢帽,或者身披檸檬黃薄綢,就稱不上盛裝。有時候文字敘述佐以色盤,幫助我理解「髮棕色」看起來究竟像個啥玩意兒,但多數時候色盤從缺。這就像傾聽一場對話,使用的卻是我一知半解的語言。我深深著迷,欲罷不能。

多年之後,我有個構想正好可以把我的熱情轉成文字,每個月在雜誌上固定見刊。每一期我都會選定一種顏色,上窮碧落探索它背後隱藏的祕密。它在什麼時候成為流行色?它是什麼時候、如何被創造出來的?與特定藝術家或設計師或者某個品牌有關?發展歷史為何?英國居家雜誌Elle Decoration編輯蜜雪兒.歐根妮罕約我寫專欄,那些年我寫過的顏色包括尋常的橙色,乃至罕見的天芥菜粉紫色。那些專欄文章成為本書的起點,對此,我至為感謝。

《色彩的履歷書》沒打算寫出一段完整而周延的歷史。本書切入龐大的色彩家族,並且納入黑、棕、白等三個不在艾薩克.牛頓爵士光譜中的顏色。我從每一個色彩家族中挑出數個具有特別迷人、特別重要、或者特別令人不安的歷史背景的顏色。我試著為七十五個令我神魂顛倒的顏色提供介於簡史與性格側寫的資訊。它們有些是藝術家的顏色,有些是染料,有些幾乎更近似某種概念,或者社會文化的產物。我希望你讀得開心。還有許多有趣的故事,我無法一一寫進本書,因此加入一組其他有趣顏色的專用字彙表(或色票),以及建議延伸閱讀。

打造調色盤 藝術家與他們的顏料

老普林尼是羅馬時代的博物學者,他在西元一世紀時寫道,古典希臘時代的畫家只使用四種顏色:黑、白、紅、黃。幾乎可確定他這話說得誇張——埃及人早在西元前兩千五百年就發現可以製造出一種明亮、純淨藍色的方法。不過,早年多數藝術家顏料的取得的確非常受限,不是從土壤萃取,就是提煉自植物與昆蟲。

人類自太初以來,對使用帶有紅黃調性的大地棕色系就相當得心應手。目前所知早顏料使用可以上溯三十五萬年前的舊石器時代。史前人類可以從火焰的灰燼中提煉出一款深黑色。有些白色系可自土壤中發掘;另一種白則由西元前兩千五百年的化學家煉就。顏料發現、交易與合成的記錄散見於歷史記載,直到十九世紀,拜工業革命狂飆之賜出現戲劇性進展。在工業製造過程中,愈來愈多化學藥品以副產品的形式出現,有些本身就是jue佳的顏料與染料。舉例來說,1856年威廉.珀金(譯註:英國化學家William Perkin, 1838-1907)在嘗試合成治療瘧疾的藥物時,無意中發現苯胺紫染料。

某些顏料可以入手,某些顏料開始被採用,這些改變一定程度影響藝術史的發展。多虧史上早的藝術家們在周遭環境中發現的顏料,史前洞穴裡才能留下陰鬱深沉、色彩獨具的手印與野牛。時間快轉幾千年,裝飾華美的中世紀手抄本登場,此其時黑白依舊是黑白、無光澤系列金色,以及紅藍等多種鮮艷的顏色加入陣容。幾個世紀之後,文藝復興時期藝術家與古典繪畫大師(譯註:泛指十三至十七世紀的歐洲舉足輕重的畫家)的畫作,除了受惠顏料使用種類更廣泛,透視畫風的寫實呈現與光影的精緻處理同樣居功厥偉。這時期有些作品始終沒有完成,畫中某單一人物維持簡單素描形象,這是因為畫家無力負擔完成畫作所需的昂貴顏料。比如純淨藍的群青色,這種顏料如此珍貴,委託作畫的贊助人通常必須自己購買:畫家根本買不起。客戶們通常覺得有必要在書面合約中具體說明,他們希望畫家在成品中使用多少昂貴的顏料、畫中哪些人物應該穿著什麼顏色的衣物,唯恐阮囊羞澀的畫家以廉價顏料瓜代。

對早期的藝術家來說,他們與色彩的關係相對於現代畫家而言,大不相同。有些染色劑彼此互相作用,藝術家在構圖時就必須考慮到哪些組合可能造成毀滅性結果,確認這些染色劑不會在畫面上重疊或彼此緊鄰。多數顏料都是手工製作,若非藝術家親自操刀,就是由工作室裡的學徒幫忙。主要視顏料製作方式而定,有些可能需要自岩石研磨成粉,或者處理一些技術上的挑戰,或是有毒原料之類的。顏料也可能來自專家之手,包括煉金術師與藥劑師。又過了一陣子,製作並從事染色劑買賣的顏料商人從世界各地取得各種稀有顏料。

一直要到十九世紀,藝術家們才真正享受到顏料成品激增帶來的便利(即使如此,品質並不可靠)。廉價複合色彩,像是蔚藍、鉻黃與鎘橙,讓藝術家們免於研磨的苦力,或者擺脫惡質顏料商人,這些傢伙專賣不穩定的混合顏料,沒幾個星期就掉色,甚至跟其他顏色或畫布起作用。再加上1841年可摺疊金屬顏料管問世,這些新顏色讓藝術家們能夠在戶外作畫,前所未見的明亮色彩浸潤了他們的畫布。也難怪藝評剛開始對此缺乏信心:沒有人看過這樣的顏色,它們令人目眩神迷。

內文試閱

裸色 Nude

政治圈裡女性服裝的選擇往往會引發騷動,2010年5月,報章針對一件特別服裝的報導更是剪不斷,理還亂。在一場向印度總統致敬的白宮國宴中,diyi夫人(同時也是diyi位非裔美國diyi夫人)蜜雪兒.歐巴馬,選擇一款溫潤奶油色搭銀白的禮服,設計師是納伊.姆汗(Naeem Khan)。

這是一場細膩的時裝外交,因為納伊.姆汗先生出生於孟買。隨著這則新聞見報,問題隨之浮出檯面。美聯社形容這件禮服為「肉色」;其他則採用納伊.姆汗自己的說法:「鑲純銀小亮片,布滿抽象花卉圖案的裸色無肩帶禮服。」

媒體對此秒回。Jezebel網站記者杜戴. 史都華(Dodai Stewart)是這麼說的:「裸色?對誰來說是裸色?」形容這個特殊淺色的用詞——「裸色」與「肉色」,甚至較不常見的「日曬棕」與「皮膚色」——都是以白種人的皮膚色調為出發點,因此語意不明,有待商榷。

雖然裸色與國際時尚市場總是不同調,這個色系卻出奇的韌性十足。裸色高跟鞋是鞋櫥必備品;裸色唇膏每天敷抹在數以百萬計的噘唇上。應用在形容服裝方面,儘管可替代的用詞比比皆是,包括淺棕、香檳、淡褐、桃色與米黃,「裸色」卻屹立不搖。這種顏色早在1920與1930年代的女性內衣使用上開始流行,像是束腹、腰帶、褲襪與無鋼圈胸罩。很快的,裸露的肌膚與絲綢貼身衣物的連結,為這種顏色注入情慾的震顫。

「裸色」內衣的概念可能來自於,就算衣著輕薄透明,也不容易一眼看出「內在美」。當然,古今的「裸色」都一樣,只跟極少數膚色無縫搭配,即使在白種女性當中也是如此。關於這一點,巴西攝影師安潔莉卡.達斯(Angélica Dass)有著比多數人更深刻的理解。安潔莉卡自2012年起開始製作人類膚色的「色彩清單」。這項持續進行中的“Humane”計畫,截至目前為止總共拍攝了來自全球的2500人以上。每幅照片中的主角看似裸體,但只能看見他們的頭部與肩膀,同樣都是在乾淨、明亮的燈光下進行拍攝。weiyi不同之處是背景,每個背景都染成與拍攝人物膚色相稱的顏色(自臉部截取色樣),對應彩通色卡上的編號標示在照片下方。安潔莉卡是「彩通7552C」。把這些人像視為一整組作品,力量就出來了;只要看著它們,當下就會知道「白」與「黑」的標籤是多麼不足,多麼站不住腳。膚色多元的程度令人震撼,同時也意外地令人感動。

也許可以這麼說,「裸色」做為一種顏色,相當程度脫離了真正膚色的指涉,因此不帶任何惡意。問題的癥結不在於顏色,也不在於文字本身,而是隱藏在後面的民族優越感。史都華女士在2010年時這麼寫著,「我們這群膚色比『裸色』深的人終於明白,長久以來,這個顏色多麼的不具備包容性,從OK繃到褲襪,乃至胸罩,皆是如此。」當然,情況還是有些進步:聲稱某種淺棕色粉底「適用所有膚色」的化妝品公司愈來愈少,2013年,Christian Louboutin推出五款從淺到深的膚色系列高跟鞋,我們都知道「裸色」不是單一顏色,而是一組區間;現在,該是讓生活中的一切如實反映的時候了。

蚤色 Puce

大革命前的法國充斥著聯想意味濃厚的顏色命名法。舉例來說,蘋果綠與白色條紋被稱為「活潑的牧羊女」。其他受人喜愛的個性派色彩包括「輕率的抱怨」、「德高望重」、「壓抑的嘆息」與「奇思異想」。後來,顏色彷彿走進法國宮廷裡珠寶鑲嵌的回音室,陷溺於新時尚,成為地位、財富與某種部族歸屬感的象徵,除此之外什麼也不是。就在這樣單調乏味的環境裡,蚤色成為流行色。

一七七五年夏天,二十歲的瑪麗.安東尼成為法國皇后已經有一年之久,她實在稱不上「母儀天下」。春天的時候,因為穀物價格引起一連串暴動,這波所謂的「麵粉戰爭」造成舉國震盪,來自外國的皇后很快成為眾人厭惡的目標。造謠生事者散播她狂賭的故事,如何在凡爾賽宮的小特里亞農宮假扮擠牛奶女僕取樂,她的衣櫥裡又是如何塞滿了昂貴的衣服與帽子。對她那群連飯都吃不飽的子民來說,如此浪費的行徑簡直是羞辱人。她的母親,也就是令人敬畏的奧地利女王麗亞.泰瑞莎得知相關訊息非常憂懼,寫信責備女兒「shechi無度的生活方式」,這種行為無異「自行衝向深淵」,「身為皇后,」她寫道,「不知節制的花費……只會自貶身價,特別是在這樣艱困的世道。」不過,年輕的皇后聽不進去。(譯註:一七七五年,法王路易十六取消對穀物價格的控制,導致民麵粉價格暴漲,各地暴亂不斷,因此被稱為「麵粉戰爭」)

瑪麗.安東尼的丈夫,路易十六察覺妻子對服飾的沉迷已經到了失控、失當的地步,當他發現皇后正在試穿一件顏色很特別,介於棕色、粉紅與灰色,閃爍絲質光澤的禮服(質感亮滑的塔夫稠),他非常不高興。如果他當時有心情展現騎士精神,他可能會說這是「玫瑰凋零」的顏色,但是,他卻看見這種顏色很像couleur de puce——跳蚤的顏色。皇帝的本意是要羞辱妻子,從他口中說出的話卻出現反效果。「隔天,」奧伯基希男爵夫人回憶,「宮廷裡所有女士都穿上跳蚤色禮服,老跳蚤色、小跳蚤色、跳蚤肚子色、跳蚤背脊色……蚤色繽紛。」那個夏天,史賓賽夫人從宮中寫信給女兒,形容蚤色是「楓丹白露宮的『制服』,也是weiyi可以穿著的顏色。」

一七九二年八月十日,在位十七年的路易十六王朝崩毀,幾天之後,波旁王室家族發現自己所處的環境已經翻天覆地,截然不同。他們後革命時期的新居所,是中世紀要塞「聖殿塔」的套房,又窄又髒,像牢房一樣。這對王室夫妻在此接受看管囚禁,直到隔年被處決。瑪麗.安東尼當然不再容許擁有許多衣服,所能擁有的,必須與她的新生活相稱。它們必須耐得住新房間的髒污與頻繁的清洗,並且還要能夠彰顯她的囚犯與「人民殺手」身分。她的隨身家當包括幾件簡單的直筒連衣裙、繡花棉布裙、兩件短斗篷,以及三件連身裙:一件是棕色棉質印花布、一件是馬術騎士風格皺領的「巴黎泥灰色」無袖寬鬆內衣,另一件則是蚤色塔夫綢睡袍。

木乃伊棕 Mummy

一九○四年七月三十日,顏料商歐赫拉&后爾公司在每日郵報刊登一則不尋常的廣告。他們想要一具「價格合宜」的埃及木乃伊。「對各位來說也許顯得奇怪,」廣告內容這麼寫著,「我們卻需要木乃伊製作顏料。」接著,為了避免讓大眾良心不安,他們進一步說明:「如果一具擁有兩千年歷史的埃及王族木乃伊能夠用來妝點西敏廳,或者其他地方的高貴濕壁畫,想必對這位死去紳士的鬼魂,甚或他的後人都不致造成冒犯。」

當時,這樣的訴求著實罕見到足以引發議論,不過,挖掘木乃伊並將之多元再利用的行為已經存在好幾個世紀,早就見怪不怪。製作木乃伊是埃及常見的埋葬方式,已經有超過三千年的歷史。製作時要先清洗屍體、摘除內臟,並塗抹多種香料混合物進行防腐處理,材料還包括蜂蠟、松香、柏油與鋸木屑。雖說木乃伊本身可能就很值錢——特別是有錢人與身世顯赫者,他們身上包裹的布料可能藏有黃金與小飾品——挖掘者通常圖謀的是另外一種東西:瀝青。瀝青的波斯語是mum或mumiya,因此當時人們相信所有木乃伊中都含有這種物質;除了文字意義引發聯想,木乃伊殘骸的顏色非常黑也一定程度強化這樣的連結。(譯註:mum意指蠟,mumiya則是瀝青,因為塗過瀝青的屍體得以完好保存,因此又以這個字指稱經過處理的乾屍,英文則稱為mummy。)瀝青——指涉擴及木乃伊——從一世紀以來就被當成藥物使用,磨碎的木乃伊敷用在身體不同部位,或者混入飲料中服用,而且幾乎無所不治。老普林尼建議把它當成牙膏;法蘭西斯.培根用它來「止血」;勞勃.波以耳以此治療瘀青(譯註:Robert Boyle,1627-1697,出身愛爾蘭貴族,被稱為「化學之父」);莎士比亞的女婿約翰.霍爾則在一次癲癇的棘手狀況下使用。法國王后凱薩琳.德麥迪奇也是愛用者,法蘭索瓦一世亦然,這位法國國王總是隨身攜帶一小袋木乃伊與大黃根粉末。(譯註:Francois I France,1494-1547。)

市場交易熱絡。約翰.桑德森是一家名為「土耳其」進口公司的代理商,他在1586年生動鮮明的描述一趟尋找木乃伊之旅:

我們就著繩索往下攀,就像要進入井底一樣,我們走在各式各樣、各種尺寸的屍體上,手都被蠟燭燙傷了……這些屍體完全沒有臭味……我把屍體各部位折斷,以便看清楚原本的血肉是怎麼變成藥材的,然後,我帶了好幾顆頭顱、好幾對手掌、好幾條胳膊跟腳丫子回家。

桑德森先生果真帶著一具完整的木乃伊與重達六百磅的各個部位回到英國,提供倫敦藥劑師新鮮貨源。由於需求大於供給,許多報告指出,因為時間緊迫,奴隸與罪犯的屍體被用來瓜代。一五六四年,納拉瓦國王的醫生前往亞歷山卓港,一位木乃伊仲介商給他看了四十具木乃伊,聲稱是近四年來個人一手製造的成果。

因為藥劑師經常兼做顏料買賣,這種濃豔的棕色粉末出現在畫家的調色盤上也就不足為奇。自十二世紀至二十世紀,木乃伊棕,又稱埃及棕與caput mortum(「死人頭」),用做顏料時通常與乾性油、琥珀亮光漆調合。正因為它的知名度夠,巴黎一家藝術用品店索性就叫「木乃伊」,也許打趣的成分居高。一八五四年。歐仁.德拉克洛瓦繪製巴黎市政廳的和平咖啡館,就用了木乃伊棕;他的法國同胞馬丁.羅德林也愛用這一色,英國肖像畫家威廉.比奇也是同好。關於木乃伊的哪個部位可以製做出好、濃豔的棕色,各種意見不一而足——大家紛紛推薦適合呈現陰影與皮膚色調的半透明釉彩層次。有人建議只取用肌肉部分,有人認為骨頭與繃帶都應該一起磨碎,才能展現這種「迷人顏料」的佳質地。

接近十九世紀末,新鮮木乃伊的供應,不論真品與假貨,總之開始衰退。藝術家們對這種顏料的耐久性與完成度不滿意,更別提對它的來源出處也益發審慎起來。拉斐爾前派畫家艾德華.伯恩瓊斯一直不知道「木乃伊棕」與真正木乃伊之間的關聯,直到一八八一年某個週日的午餐席間……一位朋友提到在顏料商的倉庫中目睹一具木乃伊被磨碎。伯恩瓊斯驚恐至極,他衝進工作室找到一管木乃伊棕顏料,「堅持當下立即給它一個像樣的掩埋」。此情此景讓少年魯德亞德.吉卜林留下非常深刻的印象,他是伯恩瓊斯的姻親侄子,當天也是午餐座上客。「直到今天……」多年之後吉卜林寫道,「我隨時可以拿起鏟子,挖入地底一呎深,找到那管顏料。」

到了二十世紀初,需求幾近停滯,一具木乃伊製作的顏料可能足夠一家顏料廠銷售十年,甚至更久。倫敦一家藝材商店C.羅伯森從一八一○年開始販售,直到一九六○年代全數賣完。「我們店裡可能還有幾條手腳吧,」一九六四年十月,營業經理這麼告訴時代雜誌,「但是,已經不夠做出顏料。我們幾年前賣出後一具完整的木乃伊,我記得售價是三磅吧。也許我們不該賣掉的,現在當然不可能再弄到手了。」

作者資料

卡西亞.聖.克萊兒(Kassia St Clair)

在Bristol與牛津研究女性腹脹歷史,以及18世紀化妝舞會。她為《經濟學家》、House & Garden以及Quartz寫過不少關於設計與文化主題的文章。她在Elle Decoration雜誌擁有自己關於色彩的專欄。

基本資料

作者:卡西亞.聖.克萊兒(Kassia St Clair)

譯者:蔡宜容

出版社:本事出版

出版日期:2017-07-27

ISBN:9789869450485

規格:平裝 / 全彩 / 336頁 / 17cm×23cm

用户评价

當我看到「港台繁體中文」這個標示時,心中湧起一股親切感。我一直很喜歡閱讀繁體中文的書籍,總覺得在文字的細膩和情感的表達上,有著一種獨特的韻味。而且,港台地區在設計和美學領域一直都有著獨特的視角和深厚的文化底蘊。我猜測這本書的內容,或許會融入一些台灣或香港特有的文化元素,或是從他們獨特的觀點來詮釋色彩的故事。這讓我非常期待,因為我希望能從不同的文化視角來理解色彩,而不僅僅是西方或主流的觀點。我很好奇,書中會不會探討一些在華人文化中具有特殊意義的色彩,例如紅色象徵喜慶,白色象徵哀悼,黃色在古代帝王使用上的禁忌等等。又或者,它會不會介紹一些台灣或香港的在地設計師,以及他們在色彩運用上的獨到之處。這樣的內容,無疑會讓這本書更加豐富有趣,也更貼近我的閱讀習慣。

评分這本書光是書名就讓我著迷不已,「色彩的履歷書」,這幾個字瞬間勾勒出一幅畫面,彷彿每一種顏色都有著自己的故事,自己的過往,自己的軌跡。我一直對色彩充滿好奇,但總覺得自己對色彩的理解停留在比較表層的觀察,像是「這個顏色很溫暖」、「那個顏色很憂鬱」這樣籠統的感受。這本書的標題暗示著它將帶領我深入挖掘色彩的「履歷」,也就是它的起源、它的發展、它在不同文化、不同時代、不同領域的演變與影響。從「科學到風俗」,這個詞組更是讓我期待,這意味著它不僅僅是枯燥的學術理論,也包含了豐富的生活經驗和人文關懷。我尤其好奇「75種令人神魂顛倒的色彩故事」,這究竟是如何編織出來的?是歷史事件與色彩的連結?是藝術品背後的故事?還是某種科學發現如何改變了人們對某種顏色的認知?我希望這本書能解答我長久以來關於色彩的諸多疑問,讓我能夠更深刻、更全面地理解這個奇妙的世界。

评分我對「色彩搭配設計美學」這個副標題也充滿了嚮往。身為一個對生活品味有些追求,但又常常在色彩搭配上感到力不從心的人,我期待這本書能提供一些實用的指導和啟發。很多時候,我會被一些精美的設計或裝潢所吸引,但卻說不出為什麼,也無法將那樣的配色應用到自己的生活中。我希望這本書能從「美學」的角度,剖析色彩搭配的原則和技巧,例如如何運用對比色來營造視覺衝擊,如何利用鄰近色來營造和諧感,又或者在不同場合、不同情境下,什麼樣的色彩組合是最恰當的。它會不會教我如何選擇適合自己的色彩,如何根據季節、心情來調整色彩的運用?更進一步,它會不會分享一些設計大師的色彩運用秘訣,或是不同風格的設計中,色彩所扮演的關鍵角色?我希望這本書能讓我從「看懂」色彩,進階到「運用」色彩,讓我的生活和工作都能因為色彩而更加精彩。

评分從書名和副標題來看,我感覺這本書會是一本知識性與趣味性兼具的讀物。它不單單是講述色彩的學術理論,更強調「故事性」,這點非常吸引我。我喜歡那種能夠將枯燥的知識,透過引人入勝的故事來傳達的方式。我想像這本書可能就像一個導遊,帶領我走進色彩的世界,每一個顏色都是一個景點,而「故事」就是景點背後豐富的歷史、文化和情感。也許書中會介紹一些歷史上著名的色彩事件,像是文藝復興時期畫家們對顏料的追求,或是某個時代因為某種顏色的流行而引發的社會現象。也可能深入探討色彩在心理學上的應用,例如某些顏色會對人的情緒產生怎樣的影響,或是如何運用色彩來提升生產力或創造力。總之,我期望這本書能讓我對色彩有更深層次的體驗,不再只是視覺上的感知,而是能夠理解色彩背後更廣闊的意涵。

评分這本書的名字「色彩的履歷書」就已經足夠讓我充滿想像,它彷彿在告訴我,每一種顏色都有著自己的生命歷程,從誕生到演變,再到被我們所感知和應用。我特別好奇「從科學到風俗」這個橫跨的範圍。科學的部分,我希望能了解顏色是如何產生的,光線與色彩的關係,人眼是如何接收和處理色彩信息的,甚至是一些關於色彩的物理學或化學知識。而「風俗」的部分,則讓我充滿了期待,我想知道在不同的文化、不同的地域,同一個顏色可能擁有截然不同的象徵意義,這種差異是如何形成的,又有哪些有趣的歷史淵源。比如,在某些文化中代表好運的顏色,在另一些文化中可能會有截然相反的含義。我希望這本書能為我揭示這些有趣的對比和連結,讓我能更寬廣地認識色彩在人類社會中的角色,並且能夠在了解這些背景的基礎上,更巧妙地運用色彩,讓我的生活與工作都充滿更多元的美感與理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]全圖解用老外的方法學英文 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/15975849460/5aaf66e6N016acc5b.jpg)

![設計人的第一本行銷書 [The Graphic Designer's Guide to Creative Marketing: Finding and Keeping Your Best Clients] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16001100/rBEGD0-1v1kIAAAAAADi57Mle-YAAA9IAIxwp8AAOL_543.jpg)

![天然寶石 珠寶基礎事典 [天然石.ジュエリー事典] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16001129/rBEDik-_IGcIAAAAAADDhn2dbMcAAAJ7wE72fgAAMOe746.jpg)

![消除萬病的指頭按摩療法 [奇跡が起こる爪もみ療法] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16002616/rBEIDE-_Kp8IAAAAAADVWKehGToAAAKCADaoOIAANVw082.jpg)