具体描述

内容简介

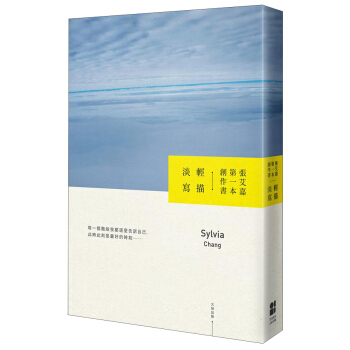

除了「驚豔」,似乎沒有適當的形容詞可以概括她的散文風格。--【逢甲大學中文系教授】張瑞芬◎完整呈現張愛玲傳奇一生的華麗與蒼涼,絕無僅有的圖文對照集!◎特別收錄:張愛玲未完成的遊記〈異鄉記〉首度公開! 本書收錄一九九○年代張愛玲晚年的散文作品,這段時期她的作品較少,以〈對照記〉為代表。〈對照記〉是張愛玲挑選出自己與親友的照片,並配上文字說明,是她寫作生涯中唯一的自傳體圖文集,最末並加收一張拿報紙的近照表示自己還活著,讓我們感受到這位幾乎被讀者「神化」的才女幽默親近的一面。而這些性格也顯露在她其餘的小品中,像〈憶《西風》〉裡形容得獎這件事像一隻神經死了的蛀牙、〈編輯之癢〉提及編輯「手癢」的毛病似乎比「七年之癢」還更普遍……俏皮語隨手拈來,但絲毫不減其獨特的韻味,反覆閱讀,每每有新的感動與想像,也難怪張愛玲的文字永遠能讓我們沉吟低迴、留連忘返!

作者简介

張愛玲本名張煐,一九二○年生於上海。二十歲時便以一系列小說令文壇為之驚豔。她的作品主要以上海、南京和香港為故事場景,在荒涼的氛圍中鋪張男女的感情糾葛以及時代的繁華和傾頹。有人說張愛玲是當代的曹雪芹,文學評論權威夏志清教授更將她的作品與魯迅、茅盾等大師等量齊觀,而日後許多作家都不諱言受到「張派」文風的深刻影響。張愛玲晚年獨居美國洛杉磯,深居簡出的生活更增添她的神秘色彩,但研究張愛玲的風潮從未止息,並不斷有知名導演取材其作品,近年李安改拍〈色,戒〉,更是轟動各界的代表佳作。一九九五年九月張愛玲逝於洛杉磯公寓,享年七十四歲。她的友人依照她的遺願,在她生日那天將她的骨灰撒在太平洋,結束了她傳奇的一生。

精彩书摘

異鄉記一

動身的前一天,我到錢莊裏去賣金子。一進門,一個小房間,地面比馬路上低不了幾寸,可是已經像個地窖似的,陰慘慘的。櫃台上銅闌干後坐著兩個十六七歲的小夥計,每人聽一架電話,老是「唔,唔,哦,哦」地,帶著極其滿意的神情接受行情消息。極強烈的枱燈一天到晚開著,燈光正照在臉上,兩人都是飽滿的圓臉,蝌蚪式的小眼睛,斜披著一綹子頭髮,身穿明藍布罩袍,略帶揚州口音,但已經有了標準上海人的修養。燈光裏的小動物,生活在一種人造的夜裏;在巨額的金錢裏沉浸著,浸得透裏透,而撈不到一點好處。使我想起一種蜜餞乳鼠,封在蜜裏的,小眼睛閉成一線,笑迷迷的很快樂的臉相。

我坐在一張圓凳上等拿錢,坐了半天。房間那頭有兩個人在方桌上點交一大捆鈔票。一個打雜的在旁觀看,在陰影裏反剪著手立著,穿著短打,矮矮的個子,面上沒有表情,很像童話裏拱立的田鼠或野兔。看到這許多鈔票,而他一點也不打算伸手去拿,沒有一點衝動的表示--我不由的感到我們這文明社會真是可驚的東西,龐大複雜得怕人。

換了錢,我在回家的路上買了氈鞋、牙膏、餅乾、奶粉、凍瘡藥。腳上的凍瘡已到將破未破的最尷尬的時期,同時又還患著重傷風咳嗽,但我還是決定跟閔先生結伴一同走了。到家已經夜裏八點鐘,累極了,發起寒熱來了,吃了晚飯還得洗澡,理箱子,但是也不好意思叫二姨幫忙,因為整個地這件事是二姨不贊成的。

我忙出忙進,雙方都覺得很窘。特為給我做的一碗肉絲炒蛋,吃到嘴裏也油膩膩的,有一種異樣的感覺。

我把二姨的鬧鐘借了來,天不亮就起身,臨走,到二姨房裏去了一趟,二姨被我吵得一夜沒睡好,但因為是特殊情形,朦朧中依舊很耐煩地問了一聲:「你要什麼?」我說:「我把鐘送回來。」二姨不言語了。這時候門鈴響起來,是閔先生來接了。立刻是一派兵荒馬亂的景象,阿媽與閔先生幫著我提了行李,匆匆出門。不料樓梯上電燈總門關掉了,一出去頓時眼前墨黑,三人扶牆摸壁,前呼後應,不怕相失,只怕相撞,因為彼此都是客客氣氣,不大熟的。在那黑桶似的大樓裏,一層一層轉下來,越著急越走得慢,我簡直不能相信這公寓是我住過多少年的。

出差汽車開到車站,天還只有一點濛濛亮,像個鋼盔。這世界便如一個疲倦的小兵似的,在鋼盔底下盹著了,又冷又不舒服。車站外面排列著露宿軋票的人們的舖蓋,篾蓆,難民似的一群,太分明地彷彿代表一些什麼--一個階級?一個時代?巨大的車站本來就像俄國現代舞台上的那種象徵派的偉大佈景。我從來沒大旅行過;在我,火車站始終是個非常離奇的所在,縱然沒有安娜.凱列妮娜臥軌自殺,總之是有許多生離死別,最嚴重的事情在這裏發生。而搭火車又總是在早晨五六點鐘,這種非人的時間。灰色水門汀的大場地,兵工廠似的森嚴。屋樑上高棲著兩盞小黃燈,如同寒縮的小鳥,歛著翅膀。黎明中,一條條餐風宿露遠道來的火車,在那裏嘶嘯著。任何人身處到其間都不免有點倉皇罷--總好像有什麼東西忘了帶來。

腳夫呢,好像新官上任,必須在最短期間找括到一筆錢,然後準備交卸。不過,他們的任期比官還要短,所以更需要心狠手辣。我見了他們真怕。有一個挑夫催促閔先生快去買票,遲了沒處坐。閔先生擠到那邊去了,他便向我笑道:「你們老闆人老實得很。」我坐在行李捲上,抬起頭來向他笑了一笑。當我是閔先生的妻子,給閔先生聽見了也不知作何感想,我是這樣的臃腫可憎,穿著特別加厚的藍布棉袍,裹著深青絨線圍巾,大概很像一個信教的老闆娘。

賣票處的小窗戶上面鑲著個圓形掛鐘。我看閔先生很容易地買了票回來,也同買電影票差不多。等到上火車的時候,我又看見一個摩登少婦嬌怯怯的攀著車門跨上來,寬博的花呢大衣下面露出纖瘦的腳踝,更加使人覺得這不過是去野餐。我開始懊悔,不該打扮得像這個樣子--又不是逃難。

火車在曉霧裏慢慢開出上海,經過一些洋鐵棚與鉛皮頂的房子,都也分不出是房屋還是貨車,一切都彷彿是隨時可以開走的。在上海邊緣的一個小鎮上停了一會,有一個敞頂的小火車裝了一車兵也停在那裏。他們在吃大餅油條,每人捏著兩副,清晨的寒氣把手凍得拙拙的,不大好拿。穿著不合身的大灰棉襖,他們一個個都像油條揣在大餅裏。人雖瘦,臉上卻都是紅撲撲的,也不知是健康的象徵還是凍出來的。有一個中年的,瘦長刮骨臉的兵,忽然從口袋裏抽出一條花紗帕子,抖開來,是個時髦女人的包頭,飄飄拂拂的。他賣弄地用來醒了醒鼻子,又往身邊一揣。那些新入伍的少年人都在那裏努力吃著,唯恐來不及,有幾個兵油子便滿不在乎,只管擎著油條東指西顧說笑,只是隔著一層車窗,聽不見一點聲音。看他們嘻嘻哈哈像中學生似的,卻在灰色的兵車上露出半身,我看著很難過。

中國人的旅行永遠屬於野餐性質,一路吃過去,到一站有一站的特產,蘭花豆腐乾、醬麻雀、粽子。饒這樣,近門口立著的一對男女還在那裏幽幽地,回味無窮地談到吃。那窈窕的長三型的女人歪著頭問:「你猜我今天早上吃了些什麼?」男人道:「是甜的還是鹹的?」女人想了一想道:「淡的。」男人道:「這倒難猜了!可是稀飯?」女人搖頭抿著嘴笑。男人道:「淡的……蓮心粥末是甜的,火腿粥末是鹹的--」女人道:「告訴你不是稀飯呀!」男人道:「這倒猜不出了。」旁聽的眾人都帶著鄙夷的微笑,大概覺得他們太無聊,同時卻又豎著耳朵聽著。一個冠生園的人托著一盤蛋糕擠出擠進販賣,經過一個黃衣兵士身邊卻有點胆寒,挨挨蹭蹭的。

查票的上來了。這兵士沒有買票,他是個腫眼泡長長臉的瘦子,用很侉的北方話發起脾氣來了。查票的是個四川人,非常矮,蟹殼臉上罩著黑框六角大眼鏡,腰板畢挺地穿著一身制服,代表抗建時期的新中國,公事公辦,和他理論得青筋直爆。兵士漸漸的反倒息了怒,變得嫵媚起來,將他的一番苦情娓娓地敘與旁邊人聽。出差費不夠,他哪來這些錢貼呢?他又向查票的央道:「大家都是為公家服務……」無奈這查票的執意不肯通融,兩人磨得舌敝唇焦,軍人終於花了六百塊錢補了一張三等票。等查票的一走開,他便罵罵咧咧起來:「媽的!到杭州--揍!到杭州是俺們的天下了,揍這小子!」我信以為真,低聲問閔先生道:「那查票的不知道曉得不曉得呢?到了杭州要吃他們的虧了。」閔先生笑道:「哪裏,他也不過說說罷了。」那兵士兀自有板有眼地喃喃唸著:「媽的--到杭州!」又道:「他媽的都是這樣!兄弟們上大世界看戲--不叫看。不叫看哪:搬人,一架機關鎗,啛爾庫嗤一掃!媽的叫看不叫看?--叫看!」他笑了。

半路上有一處停得最久。許多村姑拿了粽子來賣,又不敢過來,只在月台上和小姊妹交頭接耳推推搡搡,趁人一個眼不見,便在月台邊上一坐,將肥大的屁股一轉,溜到底下的火車道上來。可是很容易受驚,才下來又爬上去了。都穿著格子布短襖,不停地扭頭,甩辮子,撇嘴,竟活像銀幕上假天真的村姑,我看了非常詫異。

火車裏望出去,一路的景緻永遠是那一個樣子--墳堆、水車;停棺材的黑瓦小白房子,低低的伏在田隴裏,像狗屋。不盡的青黃的田疇,上面是淡藍的天幕。那一種窒息的空曠--如果這時候突然下了火車,簡直要覺得走頭無路。

多數的車站彷彿除了個地名之外便一無所有,一個簡單化的小石牌樓張開手臂指著冬的荒田,說道:「嘉潯,」可是並不見有個「嘉潯」在哪裏。牌樓旁邊有時有兩隻青石條櫈,有時有一隻黃狗徜徉不去。小牌樓立定在淡淡的陽光裏,看著腳下自己的影子的消長。我想起五四以來文章裏一直常有的:市鎮上的男孩子在外埠讀書,放假回來,以及難得回鄉下一次看看老婆孩子的中年人……經過那麼許多感情的渲染,彷彿到處都應當留著一些「夢痕」。然而什麼都沒有。

二

中午到了杭州,閔先生押著一挑行李,帶著他的小舅子和我來到他一個熟識的蔡醫生處投宿。蔡醫生的太太也是習護士的,兩人都在醫院裏未回。女傭招呼著先把行李搬了進來,他們家正在開飯,連忙添筷子,還又亂著揩枱抹凳。蔡醫生的一個十四五歲的兒子穿著學生制服,剃著陸軍頭,生得鼻正口方,陪著我們吃了粗糲的午飯,飯裏斑斑點點滿是穀子與沙石。只有那麼一個年青的微麻的女傭,胖胖的,忙得紅頭漲臉,卻總是笑吟吟的。我對於這份人家不由得肅然起敬。

請女傭帶我到解手的地方,原來就在樓梯底下一個陰暗的角落裏,放著一隻高腳馬桶。我伸手鉗起那黑膩膩的木蓋,勉強使自己坐下去,正好面對著廚房,全然沒有一點掩護。風颼颼的,此地就是過道,人來人往,我也不確定是不是應當對他們點頭微笑。

閔先生把我安插在這裏,他們郎舅倆另去找別的地方過夜了。蔡家又到了一批遠客,是從隣縣避難來的,拖兒帶女,網籃裏倒扣著猩紅洒花洋磁臉盆,網籃柄上掖著潮濕的毛巾。我自己有兩件行李堆在一張白漆長凳上--那顯然是醫院裏的傢俱,具有這一對業醫的夫婦的特殊空氣。我便在長凳上坐下,伏在箱籠上打瞌�铡C悦院�糊一覺醒來,已經是黃昏了,房間裏還是行裝甫卸的樣子,卸得遍地都是。一個少婦坐在個包裹上餵奶。玻璃窗上鑲著盤花鐵闌干,窗口的天光裏映出兩個少女長長的身影,都是棉袍穿得圓滾滾的,兩人朝同一個方向站著,馴良地聽著個男子高談闊論分析時局。這地方和上海的衖堂房子一點也沒有什麼兩樣,我需要特別提醒我自己我是在杭州了。

有個瘦小的婦人走出走進,兩手插在黑絲絨大衣袋裏,堆著兩肩亂頭髮,焦黃的三角臉,倒掛著一雙三角眼。她望望我,微笑著,似乎有詢問的意思。但是我忽然變成了英國人,彷彿不介紹就絕對不能通話的;當下只向她含糊地微笑著。錯過瞭解釋的機會,蔡太太從此不理會我了,我才又自悔失禮。好容易等到閔先生來了,給我介紹說:「這是沈太太,」講好了讓她在這裏耽擱兩天,和蔡太太一床睡,蔡先生可以住在醫院裏。蔡太太雖然一口答應了,面色不大好看。我完全同情她。本來太豈有此理了。

蔡太太睡的是個不很大的雙人床。我帶著童養媳的心情,小心地把自己的一床棉被摺出極窄的一個被筒,只夠我側身睡在裏面,手與腿都要伸得畢直,而且不能翻身,因為就在床的邊緣上。舖好了床,我就和衣睡下了,因為胃裏不消化,頭痛腦漲。女傭興匆匆上樓,把電燈拍地一開,叫道:「師母,吃飯!」我說我人不舒服,不吃飯了,她就又蹬蹬蹬下樓去了。在電燈的照射下,更可以覺得那一房傢俱是女主人最心愛的--過了時的摩登立體傢俱,三合板,漆得蠟黃,好像是光滑的手工紙糊的,漿糊塌得太多的地方略有點凸凹不平。

衣櫉上的大穿衣鏡亮的如同香烟聽頭上拆下來的洋鐵皮,整個地像小孩子製的手工。樓上靜極了,可以聽見樓下碗盞叮噹,吃了飯便嘩啦啦洗牌,叉起麻將來。我在床上聽著,就像是小時候家裏請客叉麻將的聲音。小時候難得有時因為病了或是鬧脾氣了,不吃晚飯就睡覺,總覺得非常委曲。我這時候躺在床上,也並沒有思前想後,就自悽悽惶惶的。我知道我再哭也不會有人聽見的,所以放聲大哭了,可是一面哭一面豎著耳朵聽著可有人上樓來,我隨時可以停止的。

我把嘴合在枕頭上,問著:「拉尼,你就在不遠么?我是不是離你近了些呢,拉尼?」我是一直線地向著他,像火箭射出去,在黑夜裏奔向月亮;可是黑夜這樣長,半路上簡直不知道是不是已經上了路。我又抬起頭來細看電燈下的小房間--這地方是他也到過的麼?能不能在空氣裏體會到……但是--就光是這樣的黯淡!

生命是像我從前的老女傭,我叫她找一樣東西,她總要慢條廝理從大抽屜裏取出一個花格子小手巾包,去掉了別針,打開來輕輕掀著看了一遍,照舊包好,放還原處,又拿出個白竹布包,用一條元色舊鞋口滾條捆上的,打開來看過沒有,又收起來;把所有的包裹都檢查點一過,她自己也皺起了眉毛說:「咦?」然而,若不是有我在旁邊著急,她決不會不耐煩的,她對這些東西是這樣的親切--全是她收的,她找不到就誰都不要想找得到。

蔡家也就是這樣的一個小布包,即使只包著一些破布條子,也顯然很為生命所重視,收得齊齊整整的。蔡太太每天早晨九點鐘在充滿了陽光的寢室裏梳洗完畢,把藍布罩衫肩上的頭皮屑劈劈拍拍一陣撣,就上醫院去了,她的大衣她留著在家裏穿。她要到夜飯前後方才回家,有時候晚上湊個兩圈麻將,否則她一天最快樂的時候是臨睡之前在床上刮辣鬆脆地吃上一大包榧子或麻花。她的兒子上學回來便在樓梯口一個小書房裏攻書,女傭常常誇說他們少爺在學校裏功課非常好。

那女傭雖然害痧眼斷送了一隻眼睛,還是有一種少女美,胖嘟嘟的,總穿著件稀皺的小花點子舊白布短衫。那衣裳黏在她身上像饅頭上的一層皮,尤其像饅頭底上濕�血训钠ぃ�印出蒸籠槓子的凸凹。我猜她只有十八九歲,她笑了起來,說:「哪裏?二十八了!」尾聲裏有一點幽怨。然而總是興興頭頭的,天不亮起來生煤爐,一天到晚只看見她高高舉起水壺,沖滿那匝著一道紅邊的籐殼大熱水瓶;隨時有客人來到,總有飯菜端上來,至不濟也有青菜下麵。吃了一頓又一頓,一次次用油抹布揩拭油膩的桌面。大家齊心戮力過日子,也不知都是為了誰。

下午,我倚在窗台上,望見隣家的天井,也是和這邊一樣的,高牆四面圍定的一小塊地方。有兩個圓頭圓腦的小女孩坐在大門口青石門檻上頑耍。冬天,都穿得袍兒套兒的,兩扇黑漆板門開著,珊瑚紅的舊春聯上映著一角斜陽。那情形使人想起丁玲描寫的她自己的童年。寫過這一類的回憶的大概也不止丁玲一個,這樣的情景彷彿生成就是回憶的資料。我呆呆的看著,覺得這真是「即是當時已惘然」了。

閔先生來了,我們在蔡家客堂裏坐地。有一對穿得極破爛的老夫婦,不知道是男主人還是女主人的親戚,來到他們家,雖然早已過了吃飯的時候,主人又不在家,傭人卻很體諒,立即搬上飯來。老兩口子對坐在斜陽裏,碗筷發出輕微的叮噹。一鍋剩飯,裝在鵝頭高柄紅漆飯桶裏,熱氣騰騰的,不知為什麼使我想起「黃粱初熟」。這兩個同夢的人,一覺醒來,早已忘了夢的內容,只是靜靜地吃著飯,吃得非常香甜。飯盛得結結實實的,一碗飯就像一隻拳頭打在肚子上。

那老頭子吃完飯,在這裏無事可做,徜徉了一會,就走了。

有琵琶聲,漸漸往這邊來了,遠迢迢叮呀咚地,在橫一條豎一條許多白粉牆的衖堂裏玲瓏地穿出穿進。閔先生說是算命的瞎子彈的。自古至今想必總有許多女人被這聲音觸動了心弦,不由得就撩起圍裙暗暗數著口袋裏的錢,想著可要把瞎子叫進來問問,雖然明知道自己的命不好。

我聽了半晌,忍不住說:「真好聽極了!我從來沒聽見過。」閔先生便笑著說:「要不要把他叫進來?他算起命來是邊彈邊唱的。」

女傭把那瞎子先生一引引了進來,我一看見便很驚異,那人的面貌打扮竟和我們的一個蘇幫裁縫一般無二。大約也是他們的職業關係,都是在女太太們手中討生活的,必須要文質彬彬,小心翼翼。肌肉一條條往下拖著的「獅子臉,」面色青黃。由於極度的忍耐,總帶著酸溜溜的微笑。女傭把一張椅子掇到門邊,說道:「先生,坐!」他像說書人似地捏著喉嚨應道:「噢噢!噢噢!」扶著椅背坐下了。

閔先生將他自己的八字報給他聽,他對閔先生有點摸不出是什麼路道,因此特別留了點神,輕攏慢撚彈唱起來。我悄悄的問閔先生說得可靈不靈,閔先生笑而不答。算命的也有點不得勁,唱唱,歇歇,顯然對他有所期待。他只是偏過頭去剔牙齒,冷淡地發了句話:「唔。你講下去。」算命的疑心自己通盤皆錯,索性把心一橫,不去管他,自把絃子緊了一緊,帶著蠅蠅的鼻音,唱道:「算得你年交十八春……」一年一年算下去,閔先生始終沒有半點表示,使算命的自以為一定謅得一點邊也沒有--這我覺得很殘酷,尤其是事後他告訴我說是算得實在很準的。大約這就是內地的大爺派頭。

他付錢之前說:「有沒有什麼好聽點的曲子彈一隻聽聽?」算命的彈了一隻「毛毛雨」。雖然是在琵琶上,聽了半闕也就可以確定是「毛毛雨」了。

那老媽媽本來在旁邊聽著他給閔先生算命的,聽上癮來了,他正要走,又把他叫住了。她顯然是給瞎子算慣了命的,她和他促膝坐著,一面聽著,一面不住的點頭,說「唔,唔,」彷彿一切皆不出她所料。被稱為「老太太」她非常受用。她穿著淡藍破棉襖,紅眼邊,白頭髮,臉上卻總是笑嘻嘻的,大概因為做慣了窮親戚的緣故,一天到晚都得做出愉快的樣子。

算命的告訴她:「老太太,你就吃虧在心太直,受人欺……」這是他們的套語,可以用在每一個女人身上的,不管她怎樣奸刁,說她「心直口快,吃人的虧」她總認為非常切合的。這老媽媽果然點頭不迭,用鼓勵的口吻說:「唔,唔……」釘眼望著他,他又唱上一段。她便又追問道:「那麼,到底歸根結局是怎樣的呢?」我不由得倒抽了口涼氣,想道:「一個七八十歲的人,好像她這時候的貧窮困苦都還是不算數的--她還另有一個歸根結局哩!」

那算命的被她逼迫不過,也微微嘆了口氣,強打精神答道:「歸根結局倒還是好的呢!」推算出來,她有一個兒子可靠,而這兒子是好的。我想總不會太好,要不然也不會讓她落到這樣的地步。然而那老媽媽只是點頭,說:「唔,唔。……你再講呢!」那算命的乾笑了一聲,答道:「老太太,再講倒也沒有什麼講的了呢!」我覺得這句話非常刺心,我替那老媽媽感到羞赧,同時看這算命先生和老太太們纏慣了的無可奈何的憔悴的臉色,也著實可憐。

閔先生的小舅子從來沒到過杭州,要多玩幾天。我跟著他們一同去遊湖。走出來,經過衖堂,杭州的衖堂房子不知為什麼有那樣一種不祥之感--在淡淡的陰天下,黑瓦白房子無盡的行列,家家關閉著黑色的門。

衖堂外面有個小河溝。淡綠的大柳樹底下,幾個女人穿著黑蒼蒼的衣服,在墨黑的污水裏浣衣。一張現成的風景畫,但是有點骯髒,濕膩膩的,像是有種「奇人」用舌頭蘸了墨畫出來的。

來到湖邊,閔先生的舅子先叫好了一隻船,在那裏等著,船上的一張籐桌上也照例放著四色零食:榧子、花生、乾癟的小橘子和一種極壞的紙包咖啡糖。也像冬天的西湖十景,每樣都有在那裏,就是不好。

船劃到平湖秋月--或者是三潭印月--看上去彷彿是新鏟出來的一個土坡子,可能是兆丰公園裏割下來的一斜條土地。上面一排排生著小小的樹,一律都向水邊歪著。正中一座似廟非廟的房屋,朱紅柱子。船靠了岸,閔先生他們立刻隱沒在朱紅柱子的迴廊裏,大約是去小便。我站在渡頭上,簡直覺得我們普天之下為什麼偏要到這樣的一個地方來。

此後又到了一個地方,如果剛才是平湖秋月,那麼現在就是三潭印月了。這一次閔先生的舅子從船立起身的時候,給座位上一粒釘絆住了,把他簇新的黃卡其空軍袴子撕破了一塊。閔先生代他連呼心痛不置,他雖然豪氣縱橫地不甚理會,從此遊興頓減,哪裏也不想去了,一味埋頭吃榧子,吃得橫眉豎目的。

小船划到外湖的寬闊處,湖上起了一層白霧,漸漸濃了。難得看見一兩隻船,只是一個影子,在白霧裏像個黑螞蟻,兩隻槳便是螞蟻腳,船在波中的倒影卻又看得很清楚,好像另有個黑蟻倒過來蠕蠕爬著。天地間就只有一倒一順這幾個小小的螞蟻。自己身邊卻有那酥柔的水聲,偶而「嘓」地一響,彷彿它有塊糖含在嘴裏,隔半天咽上一口溶液。我第一次感到西湖的柔媚,有一種體貼入微的姬妾式的溫柔,略帶著點小家氣,不是叫人覺得難以消受的。中國士大夫兩千年來的綺夢就在這裏了。霧濛濛的,天與水相偎相倚,如同兩個小姊妹薰香敷粉出來見客,兩人挨得緊緊的,只為了遮蔽自己。在這一片迷茫中,卻有一隻遊船上開著話匣子,吱吱呀呀刺耳地唱起流行歌來。在這個地方,古時候有過多少韻事發生,至今還纏綿不休的西湖上,這電影歌曲聽上去簡直粗俗到極點,然而也並無不合,反倒使這幅圖畫更凸出了。

我們在館子裏吃了晚飯,先送我回家。經過杭州唯一的一條大馬路,倒真是寬闊得使人詫異,空蕩蕩的望不到頭。這不聚氣的地方是再也繁華不起來的,霓虹燈電燈都成了放射到黑洞洞的天空裏的烟火花炮,好像眼看著就要紛紛消滅了。我很注意地看櫥窗裏強烈的燈光照出的綉花鞋,其實也不過是上海最通行的幾個樣子,黑緞子鞋頭單綉一朵雪青蟹爪菊,或是個醬紅圓壽字,綠色太極圖。看到這些熟悉的東西,我不禁對上海有咫尺天涯之感了。

隨後漸漸走入黑暗的小街小巷,一腳高一腳低,回到蔡家。樓上有一桌牌,閔先生他們就在樓下坐了一會,我倒了兩杯開水上來,我自己也捧了一杯開水,坐在昏黃的燈光下。我對他們並沒有多少友誼,他們對我也不見得有好感,可是這時候我看見他們總覺得有一種依戀。

在蔡家住了三四天,動身的前夜,我把行李整理好了,早早上床睡了,蔡太太在我身邊兀自擁被坐著,和打地舖的親戚們聊天,吃宵夜,忽然有人打門,女傭問:「什麼人?」答道:「我!」蔡太太她們還在那裏猜度不知是誰這時候跑了來,我早已聽出來是閔先生。閔先生帶了兩蒲包糖菓來送給蔡太太,因為這兩天多有打攪。兩人客氣了一會,蔡太太就在枕上打開蒲包,拈了些出來嚐嚐。閔先生笑著說:「明天要走了。

……要走了,下次來一定陪蔡太太打牌。--沈太太已經睡了麼?」我面朝裏躺著。聽到閔先生的聲音,彷彿見了親人似的,一喜一悲,我一直算是睡著了沒作聲,可是沿著枕頭滴下眼淚來了。

用户评价

这是一本让我久久不能平静的书,虽然我还没有完全读完,但每一次翻开,总能带来新的震撼。作者仿佛是一位技艺精湛的魔术师,用文字编织出一张张看似寻常却蕴含深意的网。他对于细节的捕捉,堪称一绝。那些对光影的描摹,对声音的刻画,对人物神态的捕捉,都栩栩如生,跃然纸上。我常常在阅读时,感觉自己就像是置身于书中那个特定的时空,与书中人物一同呼吸,一同感受。书中展现的许多场景,都勾勒出一种时代特有的印记,却又超越了时空的限制,传递出永恒的人性共通点。我喜欢这种不落俗套的叙事方式,它没有刻意去迎合读者的喜好,而是忠实地呈现出作者内心深处的思考与感悟。有时,一句看似平淡的话语,却能引发我长久的沉思。这种力量,不是来自于强烈的冲击,而是来自于细水长流的渗透。它让我开始审视自己与周遭世界的联系,思考我所处的时代,以及我自身在其中的位置。这本书就像一面镜子,映照出我内心深处的隐秘角落,也让我看到更多未曾察觉的可能性。

评分这本书给我带来的,是一种安静而深刻的力量。它没有激昂的口号,也没有振聋发聩的呐喊,却能在字里行间,触动我内心最柔软的部分。作者的文字,如同一股清泉,缓缓流淌,滋润着我干涸的心灵。我尤其欣赏他对于情感的描绘,那种克制而又深沉的情感表达,让我感到一种久违的真实。他没有刻意渲染悲伤,也没有夸大喜悦,只是平静地讲述,却能将那些细微的情感变化,展现得淋漓尽致。这本书让我开始重新审视自己与他人的关系,思考那些在日常生活中被忽略的温暖与善意。它让我意识到,有时候,最伟大的力量,就蕴藏在最平凡的日常之中。它不是一本能够让你瞬间改变的书,但它却能在潜移默化中,改变你对生活的看法,对世界的认知。读完之后,我感到一种宁静,一种对生活更深的理解和热爱。它让我明白,即使在纷繁复杂的世界里,我们依然能够找到属于自己的那份宁静与力量。

评分《對照記》这本书,给我带来了一种前所未有的阅读体验。它不以情节取胜,也不以哲理说教,而是通过一种非常个人化的视角,缓缓铺陈开来。我欣赏作者的真诚,他毫不掩饰地展现了自己的感受和思考,这种坦率让我觉得非常亲近。书中的一些段落,像是在与我进行一场心灵的对话,虽然没有直接的互动,却能感受到一种深刻的理解。我尤其喜欢作者在描述一些生活中的琐事时所展现出的那种智慧。他能从最平凡的事物中挖掘出不平凡的意义,让我在阅读时,也开始重新审视自己的生活,那些曾经被我忽略的细节,在作者的笔下,似乎都焕发出了新的光彩。这本书的节奏很慢,但却不枯燥。它仿佛是一首悠扬的乐曲,让你沉浸其中,细细品味每一个音符。读完之后,我感到一种平静,一种对生活更深的理解和接纳。它没有给我提供现成的答案,而是引导我去思考,去寻找属于自己的答案。这种开放式的阅读体验,让我觉得非常有价值,也让我对作者的才华赞叹不已。

评分这次偶然翻开一本封面朴实无华的书,名为《對照記》,起初并没有抱太高的期望。然而,随着一页一页的翻阅,我逐渐被书中渗透出的独特韵味所吸引。书中的文字并非那种华丽辞藻堆砌的风格,反而更像是一位老友在娓娓道来,带着岁月的沉淀和生活的智慧。我尤其欣赏作者在描绘事物时那种细腻入微的观察力,仿佛能透过文字看到彼时彼地的场景,感受到空气中弥漫的气息。那些不经意间流露出的情感,像是淡淡的忧伤,又或是会心一笑的释然,都恰到好处地触动了我内心深处最柔软的地方。它让我开始反思自己过往的经历,那些被遗忘的片段,那些曾经的困惑与坚持,都在书中找到了某种隐秘的共鸣。这本书的语言有一种魔力,它不强迫你接受什么,只是静静地展示,然后让你自己去体会,去感受,去连接。我发现自己常常会在读完一段后停下来,久久地望着窗外,思绪随着文字的余韵飘荡。它没有跌宕起伏的情节,也没有惊心动魄的转折,却有一种直击人心的力量,让你在平凡的生活中发现不凡的意义。

评分这是一本让我感到十分惊喜的书。在阅读之前,我并没有对它抱有特别的期待,但它却给了我远超预期的收获。作者的文字功底深厚,语言驾驭能力极强,但又不会显得过于炫技。相反,他用一种简洁而有力的语言,描绘出丰富的情感和深刻的思考。书中对于人性的洞察,尤其让我印象深刻。他对人物内心世界的描摹,细致入微,入木三分,仿佛能够直接触碰到人物灵魂深处的柔软。我发现自己经常会在阅读过程中,因为书中某个情节或者某句话而停下来,陷入长久的思考。这本书不提供廉价的慰藉,也不给人虚幻的希望,它只是真实地呈现生活,呈现那些温暖与失落,那些坚持与放弃。它让我明白,人生本就是一场充满矛盾的旅程,而接受这些矛盾,或许才是成长的关键。它不是一本“快餐式”的书籍,需要你静下心来,慢慢品味,才能领略其中的深邃。读完之后,我感到一种前所未有的充实感,仿佛在精神世界里进行了一次深刻的洗礼。

评分书豪!书好!内容也好!谢谢京东!

评分張愛玲全集,讀大學的時候就全部看過了。現在皇冠出品的這一套,慢慢收集,目前已收了10本。

评分作为小说家的作者剖析另一位作者的写作顺序,并把各个版本的修改顺序和修改时的思路娓娓道来……而且她自己也出身于大家族,懂得当时的某些情况……我觉得别人写不出这本书。另外,特别感谢京东小哥在暴雨天气的晚上还加班把书送来,所以……打赏京豆的功能怎么没有了?

评分此用户未填写评价内容

评分书本包装还是过于简单,台版书买来都是用于珍藏的。

评分《倾城之恋》台北皇冠文化出版的典藏版的张爱玲全集,一直非常喜欢张爱玲的作品,这次京东搞活动,买了几本台版的非常开心。

评分印刷质量不错,就是看不懂繁体字。

评分很多年前读过,特地买了台版的收藏,嗯,,多少记忆

评分台版精装张爱玲典藏全集已经绝版,后悔当年的犹豫,只能买平装了!不知何年何月凑齐!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![別鬧了,費曼先生 [Surely You're Joking] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16012346/rBEIDE_C3A0IAAAAAACBLPMLjGIAAAMfQLEHy0AAIFE863.jpg)