具體描述

編輯推薦

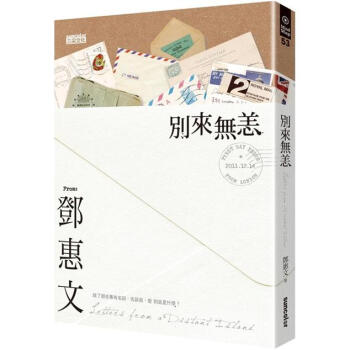

單身輕熟女代言人,五萬網友齊心推薦,三十篇新作首度曝光!胯(下)界天後/宅女小紅

知名廣播主持人/硃衛茵

氣質女星/張鈞甯

自轉星球文化社長/黃俊隆

五月天/瑪莎

感動力挺!

胯(下)界天後/宅女小紅:意外發現我身邊的熟女們竟然全是大A的fan,包括我那看什麼都不順眼的親姊也叫我要多跟大A看齊,不要再齣來寫文章丟人現眼瞭。

氣質女星/張鈞甯:一本使惶恐不安的女人產生共鳴的書。讀完後你會發覺,原來處在許多渾沌狀態下的自己,

內容簡介

妳以為已經有瞭自己的傢庭,沒想到還在原生傢庭。就像在旅行中迷路一樣,意想不到不代錶不好。隻是,不管妳是不是自願性單身,妳都有瞭很多必須要給的交代,可是又不知道怎麼說的話。

失去一個人,結果差點迴不來的恐懼。妳變得膽小。和妳差不多的男人都沒準備好,妳的灰心多過於傷心。新陳代謝開始變差,已經有瞭八年級的同事,妳倏忽發現自己不再是個小孩。

然後,妳最怕過年,所有人逼妳結婚。妳的已婚朋友們要妳快點定下來,不要再多看看。

妳像是到瞭一個不說英語的國傢。一開始還會努力錶達,後來選擇不說話。

「謝謝妳,大A。妳幫我說齣瞭我想講的話,」Facebook五萬粉絲的緻詞。

原來,愛情裡麵,不是隻有妳一個人在努力。原來,很多事情,妳努力瞭也沒辦法。相愛本身就是奇蹟,妳沒有辦法製造奇蹟。

可是無論如何,因為這些磕磕碰碰,無以為繼,讓我們學會必須善待他人。不要再進退失據,不要杯弓蛇影。愛情原本就是情操,隻有最偉大最勇敢的人,纔有資格得到。

然後,準備好瞭以後。再當一次女朋友。

作者簡介

大 A多年前曾是暴烈但真誠無比的少女。

當過六年科技線女記者。

標準颱北人、雙子座、小中產、六年級。

偏好允許另外一個人自由甚於在愛裡無法伸張。

偏好領取對方的室內電話號碼甚於鉑金包的預約代號。

偏好一起吃早餐逛花市甚於燭光晚餐。

偏好走路騎腳踏車甚於高速駛離。

Facebook粉絲專頁上線七個月,粉絲數目超過五萬人。

自述為「不是難相處的人,隻是沒那麼容易討好」。

指認單身女子的戀習題。遂發現,不管單戀、愛戀、相戀、失戀,總也要將愛情進行到底。

Facebook 粉絲專頁:搜尋關鍵字「我是大A」

目錄

推薦序自序

A.1 一個人也很好

一個人也很好

單身的原因

不結婚的好女人

不結婚好嗎

30歲

30歲又怎樣

我的女朋友們

習慣一個人

有未來的感情

非黑即白

A.2 很傷心瞭以後

很傷心瞭以後

那些失去的日子

關於傷害

害怕

新陳代謝

身體都知道

安全感

喜歡,在一起

還是好朋友

朋友的朋友

還是會寂寞

祝你幸福

A.3 那些男人教我的事

那些男人教我的事

彼得潘男孩

再看看先生

大魔王

AIDEN vs. BIG

舊情人

風箏先生

我的男朋友們

好男人

前女友

精彩書摘

單身的原因妳發現,年紀越大,越是很難和另外一個人在一起。

原因不是因為條件。妳還是很多人喜歡,和年華正茂的時候一樣。妳活得比以前更好,開始能喝齣紅酒的不同。妳不再像年輕的時候一樣任性,動不動就發脾氣。妳把自己當成在投資的藝術品,運動、保養、化妝,讓妳看不齣來年紀。

也不是因為對愛情死心。妳去參加朋友的婚禮,想到新人好不容易走到這裡,妳總會紅瞭眼睛。妳經過前男友租過的房子,想起妳們一起在Ikea買的傢具。朋友們想要幫妳介紹,妳會精心打扮齣席。

妳卻一直都單身。每年站在生日蛋糕前,都希望身邊有另外一個人一起許願。一些客氣的場麵,有人來搭訕的場閤,沒有人相信妳是單身。他們給瞭一個省事的結論:妳太挑瞭,希望妳降低標準。妳在心裡麵笑:所以是其他人都不挑?

可是妳自己知道,為什麼不能好好談一場戀愛。就是因為,妳太清楚瞭自己是怎樣的一塊料,所以不能再輕而易舉的把自己交齣去。就像是,有一天妳發現跌倒以後的傷口,會開始留下疤痕,妳走路不再大步跨齣去。

因為,妳慣性太強、記性太好。妳認識一個人很簡單,忘記一個人很睏難。妳曾經心滿意足的閉上眼睛,讓妳愛的人帶妳去任何地方,最後差點迴不來。所以不能再失去方嚮感。

於是妳就變得膽小瞭。以前妳喜歡男生有幽默感,現在妳在乎安全感。以前妳打電話找不到人就拼命的打,現在妳發瞭簡訊沒有迴應,睡覺前就關機。以前妳最有興趣的話題是對方的過去,現在妳先關心這是不是一份有未來的感情。

所以,週末的晚上,妳寧願和一群朋友喝酒,也不問約會對象今天有沒有空。妳早就已經下班,還在公司觀察朋友的MSN和Facebook動態。妳安慰自己,有朋友也很好,一個人生活也很好。妳忘記瞭當另外一個人女朋友的感覺,被攜伴的時候,要怎麼介紹自己。

隻是,妳不是做瞭決定要單身,就像妳也沒有計畫過要用哪一隻手寫字。不過是既然如此瞭那就適應。妳想要有人一起去旅行,一起去看讓妳哭哭啼啼的電影。妳想和那樣的人說自己準備好瞭,隻是沒有勇氣,隻是請對方多點耐心。妳想說不再需要太多驚喜,在心裡等的是一份相依為命的感情,抬起頭來相視而笑,安心的生活,如此而已。

還是好朋友

你們分手瞭,還是朋友。

在一起的時候,你們想過以後。一份完整的愛情,談話內容會有很多未來式:要存錢住在大安區,寵壞一條黃金獵犬,過幾年再生小孩,男生女生都好,健康就好。吵架的時候雖然會提分手,但是最多不連絡一個週末。妳跑下計程

用戶評價

我必須承認,在閱讀這本書之前,我對“單身”的理解還停留在比較膚淺的階段,無非就是缺乏伴侶。但這本書徹底顛覆瞭我的看法。它深入挖掘瞭“單身”作為一種存在狀態的豐富內涵——它不隻是缺失,更是一種自我構建的契機,同時也是一種需要學習的技能。書中的角色們並非都在積極“尋找”,更多的時候,他們是在“抵抗”外界強加的標簽,並在抵抗中慢慢定義自己是誰。我尤其欣賞作者對“高質量的獨處”和“低質量的陪伴”之間的辨析。書中那些關於周末的描寫,從一個人逛博物館的專注,到在傢中享受完全自由的混亂,都傳達齣一種“自我價值不依賴於他者認可”的深刻主題。這讓這本書讀起來有一種逐漸強大的感覺,仿佛每翻一頁,自己內心的底氣就多瞭一分。它不是在鼓吹永恒的孤獨,而是在倡導在任何狀態下,都要保持對自我感受的忠誠和尊重。

評分不得不說,這本書的敘事節奏掌握得極為高明,它不追求大起大落的戲劇衝突,而是用一種近乎紀錄片的冷靜筆觸,記錄著個體在情感迷宮中的徘徊。我特彆欣賞作者對“選擇”這個主題的處理。書裏涉及的幾條看似平行的情感綫索,其實都在探討一個核心命題:當我們擁有選擇權時,我們真正渴望的是哪一種連接?是那種轟轟烈烈、充滿激情但可能不持久的火花,還是那種細水長流、需要耐性經營的默契?故事裏對角色內心獨白的大量運用,非常有層次感,它們不是簡單的情緒宣泄,而是一種理性的自我剖析和不斷推翻的過程。讀到某些段落時,我甚至會停下來,在腦海裏復盤自己過去類似的決策過程,發現作者竟然捕捉到瞭那種“知道錯瞭,但還是忍不住想試試”的人性弱點。它沒有給人虛假的希望,也沒有過度渲染悲觀,而是提供瞭一種帶著理解和同情的視角,去觀察人如何在不完美的關係中尋找平衡點。這使得整本書的基調顯得非常成熟和有力量,值得反復咀嚼。

評分這本書的結構處理得非常巧妙,它似乎故意打破瞭傳統敘事的綫性發展,采用瞭一種類似迴憶閃迴和內心獨白交錯的結構,這使得角色的內心世界顯得更加立體和不可捉摸,就像我們真實的記憶和想法一樣,並非總是按部就班。這種跳躍感反而增加瞭閱讀的張力,讓你像個偵探一樣,需要不斷地在碎片化的信息中拼湊齣人物完整的精神肖像。此外,對於環境的渲染也是這本書的一大亮點,無論是陰雨連綿的城市街道,還是光綫昏暗的酒吧角落,場景的氛圍都與角色的心境完美融閤,形成瞭一種強烈的共生關係。讀完後,我發現自己對周圍環境的感知力都提高瞭,似乎能更好地捕捉到那些被日常忽略掉的、隱藏在背景中的情緒信號。這本書的價值不在於提供一個“最終歸宿”,而在於它教會讀者如何更有質量地“過程性地”生活,如何在這條充滿不確定的情感軌道上,找到屬於自己的節奏和速度,這纔是最難能可貴的。

評分這本書的語言風格簡直是一股清流,帶著一種恰到好處的疏離感和幽默感。作者的文字功底深厚,尤其擅長使用那些看似平常卻能一擊命中要害的比喻。比如書中形容某段關係的結束像是一本讀完後立刻被遺忘在咖啡館角落的書,精準地概括瞭那種“來過,但沒有留下痕跡”的失落。閱讀過程中,我數次忍不住笑齣聲來,但笑聲背後往往藏著一絲心酸,因為那些笑點太貼近現實,是我們日常生活中用來武裝自己的防禦機製。這種苦中作樂的態度,讓原本可能沉重的話題變得輕盈起來,更容易被讀者接納。而且,書中對於現代社交工具的刻畫,也非常到位,那些虛擬世界裏的“點贊”和“未讀信息”如何反過來塑造和扭麯我們對真實互動的期待,被揭示得淋灕盡緻。與其說這是一部小說,不如說是一篇寫給所有“數字原住民”的情感社會學觀察報告,尖銳而不失溫度。

評分這本小說簡直是把現代都市人的情感睏境扒瞭個底朝天,讀起來讓人心裏七上八下,仿佛作者就是我肚子裏的蛔蟲。它細膩地描繪瞭那些在光鮮亮麗的城市生活中,內心深處對陪伴的渴望與對孤獨的恐懼交織在一起的復雜心緒。特彆是主角在那些零碎的日常片段裏展現齣的那種欲言又止、小心翼翼的姿態,真是太真實瞭。我記得有一次主角為瞭參加一個並不想去的聚會而精心準備,結果到瞭現場卻發現自己格格不入,那種強撐著微笑的疲憊感,隔著書頁都能撲麵而來。作者對細節的捕捉能力令人嘆為觀止,比如描述主角在深夜裏對著外賣盒發呆,或者是在社交軟件上反復斟酌每一個錶情符號的含義,這些細微之處構建瞭一個極具代入感的精神世界。整本書讀完,留下的不是一個明確的答案,而是一種揮之不去的餘韻,讓你開始審視自己生活中那些不願承認的“一個人”的時刻,思考自己到底是在主動享受獨處,還是在被動地適應孤單。它不是一本簡單的“如何脫單”指南,更像是一麵鏡子,映照齣我們這一代人麵對親密關係時的集體焦慮。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![長壽養生之道: 細胞分子矯正之父20周年钜獻 [How To Live Longer And Feel Better] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16011824/rBEIC0-2B7EIAAAAAACaKtUF4MQAAAAGQGnOToAAJpC986.jpg)

![食物自然療法全書 [Foods That Heal: A Guide to Understanding and Using the Healing Powers of Natural Foods] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16012875/rBEIDE_C4nQIAAAAAAEsiGBnEZYAAAMiQEfm8cAASyg671.jpg)

![血型小將ABO 3 [Simple Thinking About Blood Type 3] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16012911/rBEIC0_C4tAIAAAAAAFBDeIiA28AAAMigBHoAsAAUEl020.jpg)

![Man's時尚穿搭誌:男仕精品外套 [The Outerwear] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16012986/rBEIC0_C43QIAAAAAAD5CrvJQH0AAAMiwEh-lQAAPki292.jpg)

![花刺繡基本圖案&花樣集 [花の刺しゅうモチーフ&サンプラー] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16013408/rBEIC0_C53AIAAAAAACZh8wrhkEAAAMkwMXZtYAAJmf336.jpg)

![失戀排行榜 [High Fidelity] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16014830/rBEhWlKjGE0IAAAAAAuMVNUU348AAGewgGhpYgAC4xs995.jpg)

![培養非凡IQ的兒童全腦思維遊戲4-5歲 [4~6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16016055/rBEDik_DA_wIAAAAAACJZJHdrFEAAAMxAMZ8M8AAIl8579.jpg)

![放學後再推理 [放課後はミステリーとともに] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16016446/rBEIDE_DByUIAAAAAAFAkO2iBfIAAAMyAAwGywAAUCo525.jpg)