具体描述

内容简介

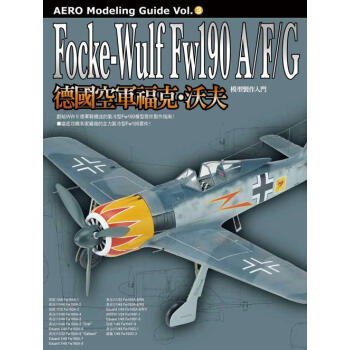

Modeled & Text by NORIYUKI KUBO(前言)搭載雷達的夜間戰鬥機型1944年,為了抵禦盟軍的夜間轟炸,並且和高速又難以攔截的英國空軍蚊式夜間戰鬥機一較高下,Fw190A開發出了搭載雷達的夜戰機型。A-8/R11型搭載有敵機追蹤用FuG218 III J 「海王星」雷達系統,主翼上加裝了八木天線。為了便於在夜間戰鬥,散熱排氣口上方還裝了防眩擋板,機首的13mm機槍則加裝了消焰防火帽。NJGr.10是以JG300的下級單位投入實戰實驗,最多曾投入35架戰機,一開始取得了不錯的戰果。但是,單座戰鬥機要同時兼顧空戰和操作雷達,實在分身乏術,所以逐漸被淘汰,夜間攔截的任務則是轉移給了Bf110、Ju88等搭載有雷達操作員的多座戰鬥機。關於這盒套件這次製作的套件是一盒兩架的限量版『1/48 福克·沃夫Fw190A 夜間戰鬥機型』,零件總數約400個,可以從夜戰式樣的A-5、A-6、A-7、A-8型之中挑出兩款(2架)來製作。盒中包含了新開模的零件、蝕刻片製成的防眩擋板及FuG218、FuG217、儀錶板雷達螢幕觀測窗等,在盡可能追求細節正確的前提下,推出令玩家滿意的夜戰型產品。此外,套件中還附贈了JG300的「野豬隊徽」的別針,真是非常豪華且充滿誠意。這次要使用這盒套件,製作出主翼上加裝了八木天線的A-8/R11型。組裝說明書裡詳細列舉出了不同機型的差異及應該使用哪一款零件,所以製作過程中要仔細閱讀說明書再下手。

作者简介

鹽飽昌嗣,日本藝文社編輯部成員,專門出版模型、動物、汽車等生活彩色用書。前言/序言

用户评价

坦白说,在我拿起这本书之前,我对Fw190的了解仅限于“德国二战飞机”这个模糊的认知。然而,这本书彻底改变了我的看法。作者以一种近乎考古学家般的严谨,将Fw190 A、F、G这几个主要型号的结构、技术特点以及它们在战场上的演变历程,进行了系统而详尽的梳理。尤其是关于发动机舱、座舱内部、起落架以及武器系统的拆解分析,图文并茂,清晰易懂,即使是对模型制作新手来说,也几乎不存在理解障碍。书中对各种细节的处理,例如蒙皮的铆钉、天线的细节、甚至是一些不显眼的管线,都进行了细致的描绘,让读者在制作模型时,能够更准确地把握历史原貌。此外,作者还对不同时期、不同部队使用的Fw190的涂装和标志进行了深入的考证,提供了非常实用的参考信息,这对于追求极致还原度的模型玩家来说,无疑是宝贵的财富。我真心觉得,这本书不仅仅是一本模型制作指南,更是一本关于Fw190的百科全书,内容之丰富,细节之考究,令人叹为观止。

评分在我看来,这本书最令人称道的地方,在于其对细节的极致追求和对历史的尊重。作者在讲解Fw190A/F/G各个型号的模型制作时,始终将还原历史原貌放在首位。书中提供的参考图和技术插画,都经过了严格的考证,确保了每一个零件的比例、形状以及安装位置都尽可能地贴近实物。更难得的是,书中并没有回避模型制作过程中可能遇到的难点,而是针对性地提出了解决方案,比如如何处理零件之间的缝隙,如何修复注塑瑕疵,以及如何进行细节的加刻等。作者用通俗易懂的语言,结合清晰的图示,将这些复杂的技巧一一呈现。而且,书中还特别强调了不同型号Fw190在涂装上的多样性,从经典的迷彩到特殊的地面支援涂装,都提供了详尽的指导。读完这本书,我感觉自己不仅掌握了制作Fw190模型的方法,更重要的是,我学会了如何用一种更严谨、更具历史感的态度去对待模型制作这项爱好。

评分这本书的价值,远远超出了“模型制作入门”这个范畴。对于想要深入了解Fw190这款经典战机的历史爱好者来说,它同样具有极高的参考价值。作者在书中穿插了大量关于Fw190研发背景、技术革新、实战表现以及战后命运的史料,这些内容不仅为模型制作提供了坚实的基础,也让读者对这款战机有了更全面的认识。书中对不同型号Fw190在设计上的演变,以及它们在战术运用上的差异,都进行了清晰的阐述,这让我对Fw190家族有了更深入的理解。例如,我之前对Fw190 A、F、G型之间的区别只是一知半解,但通过这本书,我明白了它们各自的定位、改进以及在不同战场上的贡献。作者在讲解技术细节的同时,巧妙地融入了历史故事和战役背景,使得枯燥的技术参数变得生动有趣,让我在学习模型制作技巧的同时,也补足了相关的历史知识。

评分对于我这种已经涉足模型制作领域多年的老玩家来说,要找到一本能真正让我眼前一亮的书实属不易。然而,《Focke-Wulf Fw190A/F/G 德國空軍福克·沃夫模型製作入門》这本书,却做到了。它并没有停留在基本的零件拼装和涂装教学层面,而是更深入地探讨了如何将模型“活”起来。书中关于战损、风化、泥土痕迹以及作战磨损效果的演示,运用了多种高级技法,并且解释得非常透彻。作者不仅分享了如何利用各种颜料、溶剂、稀释剂来表现不同的质感,还介绍了如何利用各种工具,如海绵、画笔、空气喷笔等,来达到逼真的效果。更重要的是,他鼓励读者在掌握基本技法之后,发挥自己的创意,去设计和表现独一无二的战机故事。这种激发创意的教学方式,让我受益匪浅,也让我重新审视了模型制作的艺术性。读完这本书,我感觉自己的模型制作水平有了质的飞跃,对Fw190的理解也上升到了一个新的高度。

评分这本模型制作指南,尤其是针对 Focke-Wulf Fw190A/F/G 这三个型号的深入剖析,真是让我大开眼界。翻开书页,扑面而来的是作者对这款传奇战机无与伦比的热情和专业知识。从机身各个细节的精妙设计,到不同型号之间的微妙差异,再到战时涂装和标志的考究,每一处都透露着作者严谨的态度和扎实的研究。最让我惊喜的是,书中并非简单地罗列零件和步骤,而是将模型制作的过程融入了对Fw190历史背景的解读之中。读着读着,我仿佛置身于二战的硝烟之中,与那些驾驶着Fw190的飞行员们一同经历了他们的辉煌与挑战。作者通过大量的历史图片和技术资料,生动地再现了Fw190在战场上的英姿,以及它如何成为德国空军最重要的战斗机之一。这种将模型制作与历史文化相结合的方式,极大地提升了阅读的趣味性和知识性,让模型爱好者们不仅能学到技艺,更能深刻理解他们所制作的战机的历史意义。这种“情怀”与“干货”并存的风格,绝对是市面上难得一见的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![瓊美卡隨想錄 [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16045044/rBEhV1Mhe0wIAAAAAADkFMVVC7oAAKJVQD49VEAAOQs057.jpg)