具体描述

内容简介

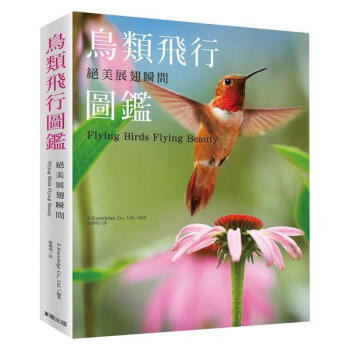

世界上第一本將鳥類飛行的姿態加以集結成冊的圖鑑!顏色鮮豔的可愛小鳥、外表絢麗的熱帶鳥類、野生的白文鳥和鶴、

以超高速飛行的蜂鳥、長途寂靜滑翔遷移的水鳥、以天空和海面為樂園的海鳥……等,

鳥類在天空飛舞的美麗姿態,全都被單眼鏡頭一一捕捉!

本書收錄了140種鳥類、超過200張的鳥類飛翔照片,包括「母鳥餵食雛鳥、與雛鳥嬉戲的溫馨時刻」、「公鳥為了求偶而展示美麗羽翼翩然起舞的姿態」、「候鳥與雁鴨集體遷移的壯觀隊伍」、「在濕熱雨林振動雙翅飛舞的極樂鳥」、「以颯爽英姿逆風飛行的仙鶴」、「張開大翅膀、收起修長雙腳舞動身軀的紅鶴」,以及「在冰雪國度飛躍游泳的企鵝」……等,都是平日難得一見絕美寫真,這絕對是一本值得讓您典藏一世的鳥類圖鑑。

作者简介

■作者簡介澤井聖一 (Sawai Seiichi)/編著

X-Knowledge有限公司的董事長,月刊『建築知識』的編輯兼發行人。經歷過生態學術誌Κυανοσ οικοσ(鹿兒島大學海洋生態研究會刊)、生物雜誌編輯、報社記者等等,曾任建築文化誌『X-Knowledge Home』以及住宅雜誌『MyHome+』的創刊總編輯。

擔任書籍『絕美!透明生物圖鑑』、『世界遺產』、『世界的夢幻書店』等等企畫編輯。

柴田佳秀(Shibata Yoshihide)/解說

科學新聞記者。1995年生於東京。東京農業大學畢。製做過許多自然方面的節目,例如NHK的『生物地球紀行』、『地球!不可思議的大自然』等等。2005年起成為自由記者。著作有『講談社的動作圖鑑MOVE鳥』、『我的烏鴉研究』、『烏鴉的常識』等等。是日本鳥學會會員、都市鳥研究會幹事。

用户评价

阅读体验中,最让我感到温暖的是那些穿插在专业知识间的“野外故事”片段。这些小小的叙述,往往是基于作者或合作者的第一手田野调查经历,它们让冰冷的科学数据瞬间有了温度和人性。我印象最深的是关于某种海鸟的求偶仪式描述,作者细致地捕捉了雄鸟如何通过收集特定颜色的小石子来“装饰巢穴”,以取悦雌鸟的瞬间。那种细腻的情感表达,虽然是基于生物学本能的解读,但读起来却让人感受到生命的纯粹与浪漫。这种将硬核科学与人文关怀巧妙结合的叙事手法,使得这本书在众多学术性的图鉴中脱颖而出。它不仅教你“是什么”,更让你感受到“为什么”它们如此迷人,激发了人与自然之间更深层次的情感共鸣,让人读完后立刻有冲动想背上望远镜去户外寻找这些奇迹。

评分这本厚厚的图鉴,光是拿在手里就能感受到沉甸甸的专业感。封面那张色彩斑斓的翠鸟照片,简直让人移不开眼,仿佛能听到水花飞溅的声音。我一开始是抱着随便翻翻的心态买的,毕竟市面上的鸟类书籍汗牛充栋,大多也就是图鉴加几句简单的描述。然而,当我翻开内页,立刻被那种精细到令人咋舌的程度所震撼。它不仅仅是简单地展示鸟类的外观,更深入地探讨了它们在不同环境下的行为模式。比如,关于猛禽的狩猎技巧,书中不厌其烦地用多角度的插图和文字描述了它们如何计算风速、锁定猎物,再到最终那令人血脉偾张的俯冲过程,那种对自然界力量的展现,远超出了我平日观察所得。我尤其喜欢它对于不同亚种之间细微羽毛颜色差异的解析,那种对博物学严谨态度的坚持,让这本书的价值瞬间提升了一个档次。它更像是一部微缩版的鸟类行为百科全书,而非简单的物种名录。

评分我得承认,这本书的索引和检索系统简直是为资深爱好者量身定做的,甚至有点“过剩”了,但对于需要快速定位信息的专业人士绝对是福音。我试着查找一种在特定月份出现在我所在城市公园里的稀有旅鸟,通过其翼展大小和鸣叫特征的交叉索引,我几乎是秒速定位到了目标物种的详细信息页。那不仅仅是简单的分类号,而是包含了其繁殖地、越冬地、食物偏好以及历史记录的详尽数据表格。这表明编纂者在数据整合和分类逻辑上投入了难以想象的心血。我特别欣赏它在描述鸟类声音的部分,虽然书本无法完全传达声音的细微差别,但它提供了非常专业的声谱图分析和描述性语言,比如用“尖锐的哨音夹杂着颤音”来形容某种莺类的歌声,这比单纯的“叫声悦耳”要具体得多,极大地辅助了野外听音识别的训练。

评分这本书的深度远远超出了我最初的预期。我本以为它会侧重于识别和分类,但它真正打动我的是对“生态位”的深入探讨。它没有停留在“这只鸟吃什么”这种表层信息上,而是构建了一个完整的生态网络图景。比如,描述啄木鸟时,它详细分析了啄食昆虫的行为对树木健康的影响,以及与其他依赖树洞筑巢的物种之间的微妙竞争与共存关系。这种宏观的视角,让我对“鸟类”这个群体不再是孤立地看待,而是将其置于整个自然界相互依存的系统中去理解。我甚至发现书中包含了一些关于气候变化对特定迁徙路线影响的讨论,这使得这本书不仅仅是一本关于“现状”的记录,更是一部关注未来的生态警示录。对于想要真正理解鸟类如何在地球上扮演其角色的读者来说,这种系统性的论述是极其宝贵的。

评分说实话,这本书的排版设计简直是艺术品级别的享受。我不是那种专业的鸟类学家,但作为一个对自然怀有好奇心的普通爱好者,我非常看重阅读体验。这本书在这方面做得无懈可击。色彩的运用极其考究,背景的留白恰到好处,既突出了主体——那些形态各异、生机勃勃的飞羽精灵们,又不会让眼睛感到疲劳。每一页的布局都像是精心设计的摄影展,不同鸟类的照片、手绘图和科学示意图完美地融合在一起。我记得有一页专门讲蜂鸟的翅膀振动频率,旁边的示意图清晰地展示了“8”字形的运动轨迹,配合旁边的文字解释,即便是像我这样对空气动力学一窍不通的人也能大致理解其精妙之处。这种将高深知识“翻译”成视觉语言的能力,是很多同类书籍所欠缺的。它让我觉得,学习自然知识,也可以是一种纯粹的审美愉悦。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有