具体描述

内容简介

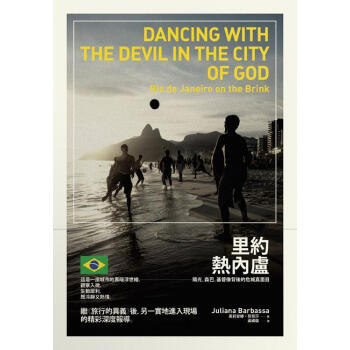

這是一座城市的黑暗浮世繪,觀察入微,生動犀利,既冷靜又熱情。森巴鼓聲隆隆的里約,究竟是擁擠的樂園,還是失控的災難?

繼《旅行的異義》後,另一實地進入現場的精采深度報導。

里約熱內盧,巴西第二大城,這裡曾經是葡萄牙帝國的首都,也將是歷史上首座舉辦奧運的南美城市。沙灘、海浪、足球、森巴、誘人胴體及山頂上的白色基督像,這是里約的風貌,也是世人對這座港口城的投射和想像——然而,在這般悠閒歡樂的表象背後,這座大城暗藏了什麼危機和問題?

「外來的在地人」獨特視角,成就一部理性與感性兼備的人文報導

美聯社資深記者茱莉安娜?芭芭莎,在巴西經濟起飛、申奧成功後,以駐外特派員身分,重返自己的兒時故鄉——里約熱內盧,開始進行*前線的觀察。由於通曉葡萄牙語,芭芭莎能利用這個母語,以在地人身分進入里約人的真實生活;身為專業記者的角色,又讓她能從理性、客觀的立場,剖析這座大城面臨的各種問題。這種「外來的在地人」的獨特身分,讓里約得以在她的報導中,具體呈現迥異刻版形象的真實面貌。

從社會、環境、文化等面向深度剖析里約,照映國家、城市和人性的困境

芭芭莎結合自己的里約生活遭遇,深入各社會事件現場,採訪各領域人士,生動且詳實地報導里約為了奧運進行都更拆遷衍生的問題、暴力入侵城市的血腥亂象、官商勾結貪污和公務效率低落、貧富嚴重不均的階級差異、性別弱勢者所受的不公對待、土地開發導致的生態汙染,以及二○一四年世界盃足球賽慘敗後巴西全國上下的詭趣變化……全書觀點犀利,敘事生動,臨場感十足。里約儘管和亞洲相距甚遠,但這座城市面臨的問題卻又和我們自身的狀況有異常相似之處,足以做為鮮活對照,從中看出一個國家和一座城市的困境與希望。

作者简介

■作者簡介茱莉安娜?芭芭莎 Juliana Barbassa

芭芭莎為美聯社(Associated Press)資深記者,加州大學柏克萊分校拉丁美洲研究及新聞學碩士,曾於2010至2013年間擔任美聯社駐里約特派記者。她曾以有關移民問題的新聞報導,贏得凱蒂新聞獎(Katie Journalism Award),並進入尤金 S.普利亞姆國家新聞獎(Eugene S. Pulliam National Journalism Writing Award)決選。

由於對巴西目前社會及政經議題了解透徹,芭芭莎經常受英國國家廣播公司(BBC)、美國全國公共廣播電台(NPR)、國際公共廣播電台(Public Radio International),以及線上新聞網站廣播HuffPostLive邀訪,解析里約熱內盧目前各貧民窟的暴力現象、環境破壞狀況,以及巴西在籌辦世界盃足球賽和夏季奧運期間的各種爭議問題。

■譯者簡介

吳緯疆

世新大學傳播研究所碩士,自由譯者,曾任國家地理雜誌資深編輯。譯有《旅行的異義》、《不安的山谷》(以上獲2015中國時報開卷好書獎翻譯類年度好書)、《烽火巴黎眾生相》、《成為黃種人》、《自戀時代》、《美國世紀締造者》等書。

目录

前言.或者,上帝是巴西人?第一章.里約,家鄉

第二章.紅色指令崛起

第三章.割除雜草

第四章.恐懼與炙熱

第五章.邪惡的中心

第六章.菜鳥不宜

第七章.親愛的,這說來複雜

第八章.自救

第九章.美麗,卻也殘缺

第十章.第一個卡里歐卡

第十一章.工程萬萬歲

第十二章.慾望城市

第十三章.愛是唯一

第十四章.像樣的生活條件

第十五章.我們打造了這座城市

第十六章.世界掌握在無畏者手中

第十七章.足球王國

第十八章.世界盃中的世界盃

致謝

巴西詞彙

參考書目

用户评价

读完这本书的初稿章节(假设我读了一部分),我感受到的最强烈的情绪是那种扑面而来的真实感,它不像那些旅游指南那样只提供光鲜亮丽的模板,而是像一个老朋友在耳边低语,分享着只有本地人才知道的秘密。叙事节奏把握得相当老道,时而紧凑得让人喘不过气,仿佛置身于街头狂欢的人潮中,鼓点震耳欲聋,感官被完全调动起来;时而又突然放缓,让笔触细腻地勾勒出清晨海滩上那份宁静和略带忧郁的美。这种节奏的切换,恰恰模仿了里约那种日夜交替、情绪翻转的特性。我特别欣赏作者在描述那些社会议题时所展现出的克制与深刻,没有陷入说教式的说教,而是通过一个个鲜活的人物故事,让读者自己去体会其中的无奈与抗争。一个好的观察者,需要有远观的理性,更需要有沉浸的共情,这本书似乎在这两者之间找到了一个微妙的平衡点,让人在享受阅读快感的同时,也能进行深层次的思考。

评分这本书的文字功底,可以说达到了令人称赞的文学水准。它不是那种简单直白的记述,而是充满了隐喻和象征,读起来需要一定的专注力,但回报是极其丰厚的。作者似乎对葡萄牙语的韵律有着深刻的理解,即使是翻译成本,那些句子结构依然保持着一种独特的音乐性,读起来朗朗上口,却又不失深度。比如,他对色彩的运用简直是教科书级别的——那种“赤陶土的红”与“大西洋的靛蓝”的碰撞,被描绘得如此立体,仿佛可以直接用手触摸到墙壁的质感。我注意到,作者在处理人物对话时,非常注重语境和潜台词,很少有废话,每一个字都像是经过千锤百炼才放在那里,精确地传达了人物内心的状态。这种对语言的精雕细琢,让这本书超越了单纯的纪实报道,升华为一种带有强烈个人风格的文学作品。

评分我必须承认,这本书在处理社会阶层分化这个问题上,展现出了令人不安的洞察力。它没有回避贫民窟(Favela)与富人区之间那道无形的、却又无比坚固的鸿沟。作者在描写那些光鲜的派对场景时,总是会不经意地带入远方山坡上那些简陋房屋的影子,这种并置的手法极其有效,瞬间撕裂了表面的和谐。我尤其对其中关于“身份认同”的探讨很感兴趣,里约的居民,他们如何在这种巨大的反差中定义自己?是沉浸在嘉年华的狂欢中寻求片刻的逃离,还是选择直面残酷的现实?作者没有给出简单的答案,而是把选择权交给了读者,这是一种非常成熟的叙事态度。阅读过程中,我常常会停下来思考,自己对这座城市的想象,到底有多少是媒体塑造的泡沫,又有多少是根植于土地的真实肌理。

评分这本书的结构设计非常巧妙,它仿佛是一部多轨道的交响乐,几条看似不相关的线索,最终汇聚在里约的某个特定的历史节点或者文化符号上。这种非线性的叙事方式,非常适合展现一座历史悠久、充满变数的城市。我喜欢作者在关键时刻引入的历史背景资料,它们不是生硬的插叙,而是像背景音乐一样,烘托和解释了当下正在发生的事情的意义。它让你明白,今天所见的混乱与美丽,都有其历史的必然性。这本书的强大之处在于,它让你在合上书本之后,对里约的认知不再是单一的标签(比如足球或桑巴),而是一个复杂、多面、不断自我更新的有机体。它成功地将地理、历史、社会学和个人命运熔铸一炉,读完后,我感到自己仿佛不仅仅是了解了一座城市,更是参与了它的一部分生命历程。

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种热带的奔放感扑面而来,色彩运用得极其大胆和巧妙,让人一看就想立刻订张机票飞过去。我尤其欣赏那种光影的处理,似乎能感受到里约那强烈的阳光直射下来,连空气中都带着微热的湿度。不过,光是漂亮的封面可撑不起一本好书的重量,我更关注的是作者的叙事功力,他能不能把一个如此光怪陆离、充满矛盾的城市,用文字搭建出一个既真实又富有魅力的世界。我期待的不仅仅是明信片式的风景描绘,而是那种深入肌理的观察,能让我透过那些著名的地标,看到这座城市跳动的、甚至有些疼痛的脉搏。毕竟,任何一个伟大的都市,其魅力往往藏在光鲜亮丽背后的那些不为人知的角落里,那种复杂性才是真正引人入胜之处。这本书如果能做到这一点,哪怕只是触及到皮毛,都将是一次非凡的阅读体验。我很好奇,作者是如何平衡“天堂”般的表象与“人间”般的挣扎,这种张力才是城市文学的精髓所在。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有