具体描述

内容简介

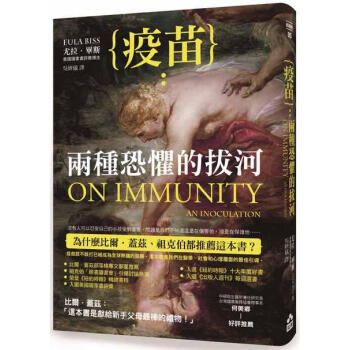

沒有人可以忍受自己的小孩受到傷害,問題是我們不知道這是在傷害他,或是在保護他……

「這本書是獻給新手父母*棒的禮物!」

--比爾.蓋茲

祖克伯「臉書讀書會」(A Year of Books)引爆討論熱潮

比爾.蓋茲部落格(gatesnotes)專文鄭重推薦

比爾.蓋茲2015年夏季推薦書單

比爾.蓋茲2015TED大會推薦書單

榮登《紐約時報》暢銷書榜

入圍美國國家書評獎

入選《紐約時報》十大年度好書

入選《出版人週刊》每週選書

《芝加哥論壇報》、《出版人週刊》、《洛杉磯時報》、科克斯書評等各大媒體熱烈推薦

台灣健康服務協會理事長/中研院生醫所兼任研究員 何美鄉 好評推薦

「為什麼祖克伯、比爾.蓋茲都不約而同選擇推薦這本書?」

疫苗該不該打已經成為全球熱議的話題,

這本書是我們在醫學、社會和心理層面的*佳引導。

在成為母親之前,她從來沒有想過自己會展開這樣一場探索之旅,

對寶寶的愛、潛意識裡的恐懼、意識形態的作祟……

面對盤根錯節的掙扎,她該如何做出不後悔的決定?

醒來、睡著、吸奶和哭泣,她筆記本裡的含糊註記全是關於她的寶寶;她也擔心枕頭和毯子可能害他窒息,牆上的含鉛油漆和飲水中的六價鉻可能害他生病──但一個母親需要擔心的事情遠多於這些,尤其棘手的是,該不該讓自己的寶寶打疫苗?

她從兒子出生前幾個月開始糾結於這個問題,她參與其他母親們的討論、請教專家,也埋頭研讀文獻,試圖釐清自己及群眾對疫苗的恐懼到底從何而來,又會對社會全體造成什麼影響。這複雜難解的迷宮她一走就是五年,也因而有了這本書的誕生……

這本書探討了

◎疫苗問題重重的起源如何讓它代表侵犯、腐化和污染的形象深埋人心。

◎疫苗中微量化學物質的威脅,究竟有無科學根據,抑或只是現代人對環境毒物的焦慮感的投射。

◎醫療體系中,重視專業權wei的父權主義與病患至上的消費主義,信任如何成為緩解對立的解答。

◎當一個群體中的大多數人都接種疫苗,那麼少數未接種疫苗的人也會受惠、不易染病。問題是,誰該是那些少數?

◎疫苗究竟是獲利至上的商品,還是拯救人命的道德工具?世界衛生組織的流感警報、政府的接種政策難道只是資本主義的騙局?

為了保護深愛的寶寶,有些疫苗,是不是不打比較好?

為了對抗恐怖的流行病,父母應該怎麼面對疫苗背後的風險?

作者简介

■作者簡介尤拉.畢斯(Eula Biss)

《熱氣球飛行員》與《來自無人之地的筆記:美國散文》的作者,後者得到灰狼出版非小說獎,以及美國國家書評獎評論類獎項。她的文章出現在《美國*佳非必讀文選》以及《*佳創意非小說》之中,也刊登在《信者》與《哈潑雜誌》裡。她的寫作作品曾經得到古根罕基金會、霍華基金會與美國國家藝術基金會的獎助金。畢斯有罕布夏學院的學士學位,還有愛荷華大學的非小說寫作碩士學位。她在西北大學教書,住在芝加哥。

■譯者簡介

吳妍儀

中正哲研所碩士畢業,現為專職譯者,譯有小說與非小說類多本,非小說類譯作包括《哲學經典的32堂公開課》、《哲學的40堂公開課》(漫遊者文化)、《每一天都是愛的練習》(皇冠)、《雲端大腦時代:無限人群,無限腦容量,無限影響力》(野人)、《購物台專家為什麼能說服你?心理學家教你突破心防的說服術》(商周)等書。

精彩书评

「我非常喜歡這本書,所以我向所有TED大會的與會者大力推薦此書!」──比爾.蓋茲

「畢斯說的是我們國家的故事——一個從沒人預料到會發生的故事。」

——《芝加哥論壇報》評論《來自無人之地的筆記》

「對環繞著疫苗接種的種種文化迷思做出思想深刻又追根究底的分析。畢斯在自己內心與她的社群內部挖掘,要理解這樣的迷思是怎麼樣、以及為什麼會在社會中得到牽引的力量。」

——《醫師是什麼感覺:情緒如何影響醫療業務》(What Doctors Feel: How Emotions Affect the Practice of Medicine)/丹妮艾爾.歐弗利(Danielle Ofri)醫學博士

「畢斯很出色地追蹤了免疫措施的進展:作為一種隱喻——想保護我們的孩子不受傷害的衝動;作為理論與科學;作為大藥廠的搖錢樹;還有作為一個階級議題...畢斯也對更晚近的疫苗恐懼——疫苗中帶有水銀乃至甲醛等毒素,還有人指控疫苗在自閉症的致病原因中軋了一角——提供了一個思想深刻而譏諷的批評。作者讓辯論保持活潑又令人驚喜,這裡談談瑞秋?卡森,那裡談談『包伯醫師』...聰明又充滿教育性,給讀者一個強固的平台,可以從這裡開始做他們自己的研究,並且負起自己的責任。」

——《科克斯書評》(Kirkus Review),重點書評

「尤拉?畢斯在這一趟書寫優美,穿越歷史、醫藥以及她身為人母經驗的文字旅程裡,闡明了一位家長讓孩子接種疫苗的決定,跟另一位家長不讓孩子這麼做的決定系出同源。我們全都在害怕。在穿越這片荊棘林時,畢斯是一位坦白、有原創性又始終聰明的嚮導。」

——《黎亞:從醫病衝突到跨文化誤解的傷害》(The Spirit Catches You and You Fall Down)/安.法第曼(Anne Fadiman)

「想像尤拉?畢斯自己就是一種對抗含糊、不融貫思考的疫苗,一種增強你思考敏銳度的補藥,一種測量我們對於純淨、傳染、個體性與社群的觀念有多高溫的溫度計。這本書在研究與寫作上都是氣度恢宏的作品,在這位現役一流年輕散文作家的寫作生涯中,是個令人驚訝卻可喜的轉折。而且,這書裡還有吸血鬼呢。」

——《男人解釋事情給我聽》(Men Explain Things to Me)/雷貝佳.索爾尼(Rebecca Solnit)

「我想不到今天還在寫作的美國作家,還有誰能比得上尤拉?畢斯結合了抒情詩般的精確,詳盡的研究,適時的挑釁,還有經過強力檢視的良知。就像許許多多偉大的非小說經典,《論免疫力》會教導、挑撥、惹惱、啟發、糾纏它的許多讀者,而且很可能改變他們。此書核心的、困難的、同時也讓人欣喜若狂的前提——『我們的身體彼此休戚相關』——不可能再更急切了,因為我們怎麼樣滿足這種相互依賴、這種集體性,對於我們人類的現在與未來而言是*根本的。我非常高興尤拉?畢斯加入了這個旅程,而有時候,就像在這裡,她願意充當我們既無所畏懼又戒慎恐懼的嚮導。」

——《殘酷的藝術》(The Art of Cruelty)與《藍花》(Bluets)作者/瑪姬.尼爾森(Maggie Nelson)

「我們人類心靈的費解之處,引領著我們前進、後退,偶爾還會兜圈子,不過偶爾會有個清澈的聲音,讓那亂七八糟的行為有片刻停頓——不是加以干涉,而是讓我們可以暫停一下,去質疑、去重新檢視熟悉的事物,並且為一般的信念除魅。尤拉?畢斯在這本大膽的書裡給我們那樣的聲音,並且對於我們全都分享的*重要經驗之一——疫苗接種——提供了一個完整的了解。」

——《比孤獨更仁慈》(Kinder Than Solitude)作者/李翊雲(Yiyun Li)

「尤拉?畢斯在這本書裡達成兩個卓越的目標。她很有效地拆解了記錄自我與記錄世界之間的那道牆。而她把大量的資訊,合成到這個餘音繞樑而無可逃避的結論裡:『我們跟地球上的一切都是連續不斷的。尤其是我們彼此之間也包括在內。』」

——《守護者》(The Guardians)作者/莎拉.曼古索(Sarah Manguso)

用户评价

这本书给我的感觉就像是走进了一个巨大的迷宫,充满了未知的岔路和令人窒息的转折。作者对于人性的复杂性有着极其敏锐的洞察力,他笔下的人物都不是非黑即白的,每个人物都背负着沉重的过去和摇摆不定的信念。尤其是那种在道德困境中挣扎的描写,简直让人心头一紧,仿佛能感受到角色内心的撕裂与煎熬。情节的推进不是线性的,它像一张巨大的网,将所有看似无关的线索巧妙地编织在一起,直到最后一刻才猛然收紧,那种豁然开朗的震撼感,久久不能平复。阅读过程中,我好几次停下来,反复咀嚼那些哲理意味深长,却又带着一丝悲凉的句子,它们如同散落在旅途中的石子,被光线折射出不同的颜色,引人深思。这本书的文字功力毋庸置疑,细腻到可以捕捉到微风拂过皮肤的触感,宏大到能描绘出时代洪流下个体的渺小与抗争。我强烈推荐给那些不满足于肤浅故事,渴望在文字中挖掘出更深层次人性探讨的读者。它不是一本轻松的读物,但绝对是一次值得投入精力的精神洗礼。

评分这本书的结构像是一个无比精密的钟表,每一个齿轮——无论是历史背景、人物关系还是象征符号——都咬合得天衣无缝,推动着时间前进。我最赞叹的一点是作者如何将宏大的社会议题,巧妙地嵌入到极其私密和个人的情感叙事之中,两者互为表里,相互映照,使得主题的探讨既有深度又不失温度。那些关于身份认同和文化冲突的段落,尤其让我感到震撼,它们没有陷入刻板印象的泥潭,而是挖掘出了边缘群体在夹缝中求生存的复杂心理状态。文字风格上,它时而如同诗歌般优美流畅,时而又像手术刀般冷峻锋利,这种风格上的巨大反差,反而产生了一种奇特的和谐感,让阅读体验充满了变数。总的来说,这是一部极具野心和完成度的作品,它不仅讲述了一个引人入胜的故事,更像是在提出一个关于存在意义的终极追问。阅读完毕后,我需要时间来整理思绪,消化其中蕴含的巨大信息量和情感重量。

评分说实话,这本书的开局有些缓慢,角色介绍和背景铺陈用了大量的篇幅,我差点以为自己拿错了一本历史专著。然而,一旦进入到中段,那种酝酿已久的能量便猛烈爆发出来,情节如脱缰的野马,一发不可收拾。特别是其中几场高潮戏的描写,简直是教科书级别的张力控制——声音、气味、光影,一切元素都被调动起来,营造出一种近乎窒息的压迫感。我特别欣赏作者在处理核心冲突时展现出的那种克制与精准,它没有诉诸廉价的煽情,而是通过人物的微小动作、眼神的交汇,将内心的风暴表现得淋漓尽致。此外,这本书的旁白处理得非常巧妙,时而冷峻客观,时而又带着一种近乎宿命论的悲观色彩,这种声音的变化为故事增添了丰富的层次感。对于那些追求纯粹叙事快感,同时又对精妙文字有要求的读者来说,这本书绝对是不可多得的佳作。它不迎合任何人,只忠于它自己的故事逻辑和艺术追求。

评分我花了整整一个周末才把这厚厚的书啃完,过程更像是一场艰苦的攀登而非悠闲的阅读。这本书的叙事手法极其大胆,它不断地在时间线上跳跃,让读者时刻保持警惕,生怕错过任何一个关键的暗示。很多时候,我需要回头翻阅前几章的内容,试图拼凑出事件的全貌,这种阅读体验充满了挑战性,但也带来了巨大的成就感。书中构建的世界观宏大而严谨,充满了令人惊叹的细节设计,无论是社会结构、文化习俗还是那些半隐晦的权力斗争,都显得如此真实可信,让人不得不佩服作者构建这个复杂宇宙的耐心和智慧。更吸引我的是它对“记忆”和“真相”本质的探讨,究竟什么是我们被允许记住的?什么是被刻意抹去的?这些发人深省的问题,在故事的底层脉络中若隐若现,如同潜流般推动着整个故事的发展。读完后,我感觉自己的认知边界被拓宽了,它迫使我以一种全新的、批判性的视角去审视我们习以为常的现实。这本书无疑是文学界的一股清流,它敢于直面晦涩与复杂,并将之转化为引人入胜的艺术。

评分我必须承认,这本书在情感冲击力上达到了一个令人难以置信的高度。它没有回避人性的阴暗面,甚至可以说是直插黑暗的核心。书中一些角色的遭遇,那种被环境裹挟、身不由己的悲剧命运,让我感到无比的沉重和无力。但这种沉重并非让人绝望,反而带来了一种奇异的共鸣——原来,在最深的绝望中,人依然能找到微弱的火光,哪怕这火光转瞬即逝。作者对于“牺牲”这个主题的探讨尤为深刻,它没有给出简单的答案,而是展示了每一次选择背后沉重的代价。书中的情感描写非常内敛,不滥用泪水和呐喊,而是通过留白和潜台词来传递巨大的信息量,这非常考验读者的共情能力。阅读时,我感觉自己像个偷偷观察着一切的幽灵,目睹着那些无可挽回的错误和转瞬即逝的温情。这是一部需要用心去“感受”而不是简单“阅读”的作品,它会长时间地占据你的思绪,让你反思自己对世界和人际关系的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有