具体描述

编辑推荐

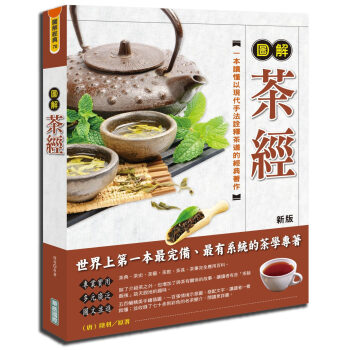

世界上一本完備、有系統的茶學專著品茗-生活中的小確幸

一本讀懂以現代手法詮釋茶道的經典著作

專業實用

茶典、茶史、茶藝、茶飲、茶具、茶事完全應用百科。

多元廣泛

除了介紹茶之外,也增加了與茶有關係的故事,讓讀者有些「茶餘飯後」談天說地的趣味。

圖文並進

五百幅精美手繪插圖,一百張情境示意圖,搭配文字,讓讀者一看就懂;並收錄了七十多則彩色的名茶簡介,閱讀更詳盡。

内容简介

《茶經》是唐代陸羽撰寫的一本有關茶葉百科的經典。它的問世,是中國茶文化發展到一定階段的重要標誌,是唐代茶業發展的產物,是古代茶人關於茶經驗的總結。陸羽苦心搜集了歷代茶葉史料,將自身調查、實踐的經驗記錄下來,總結唐代及唐代之前各代有關茶的典故、產地、功效、培植、採摘、煎煮、飲用等知識,是中國古代完備、有系統的一部茶書。使茶葉生產從此有了較完整的科學理論依據,對茶葉生產發展產生了極大的推動作用。中國飲茶歷史從什麼時候開始,為什麼稱為「茶」?

該如何挑選茶葉?怎麼泡茶才不苦澀?

泡茶的工具有哪些?該如何使用?

紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶、普洱茶有什麼不同?

常聽到的龍井、鐵觀音、白毫銀針、祁門、武夷等,

是依據什麼命名,又是哪一種茶?

目录

茶之奇趣:鬥茶序言:一場怡然風雅的茶學盛宴

本書內容導航

關於歷代《茶經》版本探究

第1章 絕品人難識,茶經憶古人:你需要了解的

1. 世界最早的茶學「聖經」:《茶經》

2. 茶之為飲的淵源:神農氏

3. 這部經的締造者:陸羽

4. 閱讀本書你可以瞭解:中國茶文化百科

5. 茶在中國:茶文化的歷史沿革

6. 古代茶政治:茶政與茶法

7. 神祕的茶葉商道:茶馬古道

8. 一壺茗香遍天下:茶在世界的傳播

9. 茶人修養的最高境界:精行儉德

10.《茶經》的儒家思想:中庸和諧

11. 《茶經》的道家宇宙觀:清靜無為

12. 《茶經》的佛家本心:靜心自悟

13. 茶的五行:金、木、水、火、土

14. 萬病之藥:二十四功效

15. 道由心悟:茶道

16. 昇華了的藝術:茶藝

17. 千里不同風,百里不同俗:茶俗

18. 各具千秋的中國茶:七大茶類

19. 西湖龍井、碧螺春的族群:歷史悠久的綠茶

20. 工夫紅茶的天下:風靡世界的紅茶

21. 鐵觀音、凍頂烏龍的世界:天賜其福的烏龍茶

22. 珍貴的銀針:色白銀裝的白茶

23. 蒙頂山上茶:疏而得之的黃茶

24. 普洱茶的群落:獨具陳香的黑茶

25. 茉莉花茶與玫瑰花茶的群落:茶溢花香的花茶

26. 能喝的骨董:普洱茶

27. 美如觀音重似鐵:安溪鐵觀音

28. 中國十大名茶:西湖龍井、碧螺春6

29. 中國十大名茶:黃山毛峰、白毫銀針

30. 中國十大名茶:君山銀針、武夷大紅袍

31. 中國十大名茶:凍頂烏龍、祁門紅茶

32. 茶作為主角(1):詩詞、書畫

33. 茶作為主角(2):歌舞、戲曲

34. 茶作為主角(3):婚禮、祭祀

第2章 百草讓為靈,功先百草成:起源

1. 尋找最初的本源:根在中國

2. 綿長而有序的傳承:「茶」的字源

3. 另一個名字:歷史上的幾種解讀

4. 五大初相:根、莖、葉、花、果

5. 生長的關鍵:土壤、水分、日照、地形

6. 準備好播種了嗎?:藝、植

7. 無敵鑑別密技:三種鑑別法

8. 符合人體臟腑的需要:藥用成分

9. 防病效能的前提:精行儉德之人

10.警告!「茶為累,亦猶人參」:選材不當的後果,「六疾不治」

第3章 工欲善其事,必先利其器:具、造

1. 採摘雙翼:凌露、穎拔

2. 從採摘到製造茶葉的工序:七經目

3. 七經目之一:「採」

4. 七經目之二:「蒸」

5. 七經目之三:「搗」

6. 七經目之四:「拍」

7. 七經目之五:「焙」

8. 七經目之六:「穿」、「封」

9. 唐代的餅茶審評:八個等級

10. 鑑別之上:言嘉及言不嘉

11. 經歷各代的轉變:製茶工藝的發展

第4章 角開香滿室,爐動綠凝鐺:煮器

1. 實用與藝術的完美結合:陸羽設計的煎茶器皿

2. 設計展現五行和諧:風爐,「體均五行去百疾」

3. 自命不凡的見證:「伊公羹」與「陸氏茶」

4. 獨特的設計理念:鍑—正令、守中

5. 唐代餅茶的特殊用器:碾、羅、合、則

6. 煮茶用具影響茶湯品質:漉水囊、綠油囊

7. 陸羽的最愛:越窯青瓷杯

8. 歷代茶具:茶具大觀

第5章 甘苦調太和,遲速量適中:烤、煮

1. 煮的三把利器:色、香、味

2. 講究的技術:烤、碾

3. 嚴格的選擇:「活火」

4. 決定性的因素,「選水」:山水上、江水中、井水下

5. 燒水的藝術:三沸

6. 水溫的形象化比喻:老與嫩

7. 煮茶的藝術:煮、酌

8. 茶湯的精華:沫、餑、花

9. 斟茶的講究:茶性儉,不宜廣

第6章 飲罷方知深,此乃草中英:飲用

1. 飲茶的特殊意義:蕩昏寐

2. 飲茶最高境界:「品」

3. 處處的精益求精:九難

4. 最重香與味:珍鮮馥烈

5. 飲茶風尚的傳播:滂時浸俗,盛於國朝

6. 風尚的傳播者:佛教僧徒

第7章 何山嘗春茗,何處弄清泉:產出

1. 唐代茶葉產區:八道

2. 八道之:山南道

3. 八道之:淮南道

4. 八道之:浙西道

5. 八道之:浙東道

6. 八道之:劍南道

7. 八道之:黔中道

8. 八道之:江南道

9. 八道之:嶺南道

10. 從唐代到現代:茶產區的分布

11. 從產區看茶品:四個等次

第8章 故雅去虛華,寧靜隱沉毅:總結

1. 特定情況下的省略:製具略

2. 高雅之士的飲茶風尚:煮具略

3. 《茶經》的終極要求:分布寫之、目擊而存

4. 總結(1):從「品」到「心悟」的三重超脫境界

5. 總結(2):最終追求-天時、地利、人和

附錄1

《茶經》原文

附錄2

名茶圖鑑

精彩书摘

萬病之藥二十四功效

中國古代,茶常常被當作藥物使用。古代醫學典籍中,茶作為單方或複方入藥的,頗為常見。其藥用功效之廣泛被古人稱為「萬病之藥」。

「萬病之藥」緣由

茶的傳統用法,一般指中醫與民間流傳的關於茶葉防治疾病的各種方法。茶葉具有很好的藥用功效,唐代就有「茶藥」一詞;宋代林洪撰的《山家清供》也有「茶,即藥也」的論斷。在古代,茶就是藥,並被藥書所載錄。但當代醫學習慣將「茶藥」一詞僅僅限於藥方中含有茶葉的製劑。

鑑於茶葉諸多藥用功效,並可防治內、外、婦、兒各科的很多病症,唐代的陳藏器將其稱為「萬病之藥」。明代于慎行的《榖山筆塵》也稱茶能「療百病皆瘥」。明代李時珍的《本草綱目》記述茶的藥理:「味雖苦而氣則薄,乃明中之陽,可升可降。利頭目,蓋本諸此。」這是從茶的氣味厚薄、天人合一、升降、歸經等理論加以記述的。

二十四功效

茶的功能或效能是指藥物防治疾病的作用,如《新修本草》「利小便」、「祛痰」等。而中醫所說的主治是指治療的主要病症,如「瘻瘡」、「熱渴」等。茶的二十四功效在中藥古書中常為兩種表述:一是偏於「藥」;二是偏於「病」,往往以「主治」二字引出。這些功效單用茶葉一味就有效,如若加強療效,可以複方使用。

安神:安定精神。少睡:興奮神經中樞,消除疲勞,少睡。

明目:明亮雙眼,治療眼病。清頭目:治療頭痛。

清熱:清除內熱。止渴生津:消除口渴,增加唾液。

解毒:對抗藥物麻醉和毒害。消暑:消夏、祛暑。

消食:幫助消化。醒酒:解除酒醉,抵抗酒精。

去肥膩:去除油膩。下氣:促進腸胃蠕動而排泄氣體。

通便:利排泄大便。利水:能利尿,增強腎臟的排泄功能。

治痢:治療痢疾。祛痰:幫助排痰或祛除生痰病因。

祛風解表:疏散風邪、疏表。治心痛:調節心搏,抑制動脈粥狀硬化,防止冠心病。

堅齒:防齲健齒。療瘡治瘻:輔助治療瘻瘡。

療飢:緩解飢餓感。益氣力:增強體力。

延年益壽。其他。

道由心悟

茶道

中國茶文化核心是茶道,其內容包括:備茶品飲之道和思想內涵(即透過品茶陶冶情操、修身養性,將精神昇華到具有哲理的境界),陸羽的《茶經》第一次提出茶道的概念,並將茶道的兩個基本點充分展現出來。

用户评价

这本书的语言风格,怎么说呢,有一种返璞归真的力量。它没有刻意追求华丽辞藻或故作高深,而是采取了一种非常克制、精确且富有哲理的叙述方式。读起来有一种“大道至简”的感受,仿佛作者在引导你进行一场内心的修行,而非单纯的知识灌输。例如,在描述“茶之德”时,那种平静而有力的文字,能让人沉下心来思考人与自然、人与生活之间的关系。书中偶尔穿插的个人体悟和对某些细节的独特观察,让整体的学术性中又多了一份人情味和温度。它不像某些学术著作那样板着面孔,也不像某些通俗读物那样轻浮,而是在一个非常恰当的平衡点上找到了自己的声音。这种文字的质感,让人在阅读时,不自觉地就放慢了语速,细细咀嚼其中的深意,仿佛在品味一盏上好的清茶,余味悠长。

评分这本书给我的最大启发是关于“意境”的捕捉。它不仅仅是在教我如何泡茶,更是在引导我如何去“感受”茶。书中对不同茶类在特定环境下(比如雨后初晴、月夜之下)品饮时产生的独特心境描摹,极具感染力。它将茶道提升到了美学和心理学的层面。我尤其喜欢其中对于“境由心生”的探讨,如何通过环境的布置、心性的调整来烘托茶汤的至味。这使得每一次泡茶活动,都不再是简单的物质消耗,而变成了一种充满仪式感和精神内涵的体验。它教会我如何将喧嚣的世界暂时隔绝,专注于手中的这一杯清茗,体会那种“一期一会”的珍贵。这本书的价值在于,它打开了一扇通往东方哲学和生活美学的窗户,读完后,我泡茶的心境都有了潜移默化的改变,更加注重过程中的每一个微小环节与内心的契合。

评分我最近接触了不少关于茶文化的书籍,但这本书在叙事逻辑和知识体系的构建上,给我留下了极其深刻的印象。它不像有些专著那样堆砌生僻的典故或晦涩难懂的理论,而是非常清晰地以时间线和地域特色为骨架,将陆羽的贡献巧妙地融入到唐宋茶风的演变之中。阅读过程中,我感觉自己像是在跟着一位经验丰富、博闻强识的引路人穿越历史。尤其对“茶马古道”和“茶的饮用地域性差异”那几章的梳理,逻辑严密,论据充分,让人对“茶”这一简单的饮品背后所承载的社会、经济和文化意义有了更宏观的认识。作者在引用和阐释经典原文时,把握得恰到好处,既保留了原文的精髓,又用现代读者能够接受的语言进行了解读和补充,使得艰涩的古文不再是阅读的障碍。这本书的结构安排非常合理,知识点环环相扣,读完后,脑海中会形成一个清晰、完整的知识网络,而不是零散的碎片信息。

评分我关注的重点主要集中在技术层面上,这本书在这方面的详尽程度超出了我的预期。对于不同季节采摘的标准、杀青的火候控制、发酵程度的把控,乃至于不同水质对茶汤口感的影响,都有非常细致的对比和阐述。特别是关于不同制茶工艺(如蒸青、炒青、晒青)的差异化描述,图文并茂地展现了化学和物理变化在茶叶内部发生的过程,这对于希望深入研究茶叶制作的人来说,是极大的福音。我发现书中对于古代制茶工具的复原性描述相当严谨,不仅仅是简单地罗列名称,而是结合当时的生产力水平,推测了操作流程中的实际困难与取舍。这种对“过程”和“细节”的执着,体现了作者深厚的实践经验和严谨的治学态度。它有效地弥补了许多现有茶书只重“品饮文化”而轻视“生产工艺”的不足。

评分这部《圖解茶經》的装帧设计简直是视觉的享受,拿到手的时候,光是摩挲着封面那细腻的纹理,就已经觉得心情舒畅。插图的排版和色彩运用非常考究,既有古朴典雅的韵味,又不失现代设计的清晰明快。对于初涉茶道的新手来说,那些复杂的步骤和术语,通过精美的图解,瞬间变得直观易懂。我特别欣赏它在器具介绍部分的处理,每一种茶具的形制、材质乃至功用,都配上了细致入微的线描和实物照片,让人仿佛能触摸到唐宋遗风。特别是对于那些难以描述的动作细节,比如“烫盏”时的水流控制、“点茶”时的击拂力度,文字描述往往苍白无力,但书中的图示却捕捉到了那种神韵,寥寥数笔,尽显精髓。整体来说,这本书在提升审美体验方面做得非常出色,它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品,让人愿意反复翻阅,每一次都能发现新的美感。装帧的质感也透露出一种对传统文化的敬畏,纸张的厚度和油墨的稳定性都属上乘,预计能长久保存。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有