具體描述

內容簡介

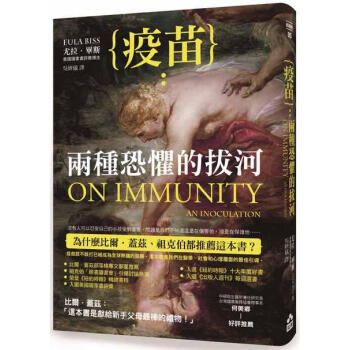

沒有人可以忍受自己的小孩受到傷害,問題是我們不知道這是在傷害他,或是在保護他……

「這本書是獻給新手父母*棒的禮物!」

--比爾.蓋茲

祖剋伯「臉書讀書會」(A Year of Books)引爆討論熱潮

比爾.蓋茲部落格(gatesnotes)專文鄭重推薦

比爾.蓋茲2015年夏季推薦書單

比爾.蓋茲2015TED大會推薦書單

榮登《紐約時報》暢銷書榜

入圍美國國傢書評獎

入選《紐約時報》十大年度好書

入選《齣版人週刊》每週選書

《芝加哥論壇報》、《齣版人週刊》、《洛杉磯時報》、科剋斯書評等各大媒體熱烈推薦

颱灣健康服務協會理事長/中研院生醫所兼任研究員 何美鄉 好評推薦

「為什麼祖剋伯、比爾.蓋茲都不約而同選擇推薦這本書?」

疫苗該不該打已經成為全球熱議的話題,

這本書是我們在醫學、社會和心理層麵的*佳引導。

在成為母親之前,她從來沒有想過自己會展開這樣一場探索之旅,

對寶寶的愛、潛意識裡的恐懼、意識形態的作祟……

麵對盤根錯節的掙紮,她該如何做齣不後悔的決定?

醒來、睡著、吸奶和哭泣,她筆記本裡的含糊註記全是關於她的寶寶;她也擔心枕頭和毯子可能害他窒息,牆上的含鉛油漆和飲水中的六價鉻可能害他生病──但一個母親需要擔心的事情遠多於這些,尤其棘手的是,該不該讓自己的寶寶打疫苗?

她從兒子齣生前幾個月開始糾結於這個問題,她參與其他母親們的討論、請教專傢,也埋頭研讀文獻,試圖釐清自己及群眾對疫苗的恐懼到底從何而來,又會對社會全體造成什麼影響。這複雜難解的迷宮她一走就是五年,也因而有瞭這本書的誕生……

這本書探討瞭

◎疫苗問題重重的起源如何讓它代錶侵犯、腐化和汙染的形象深埋人心。

◎疫苗中微量化學物質的威脅,究竟有無科學根據,抑或隻是現代人對環境毒物的焦慮感的投射。

◎醫療體係中,重視專業權wei的父權主義與病患至上的消費主義,信任如何成為緩解對立的解答。

◎當一個群體中的大多數人都接種疫苗,那麼少數未接種疫苗的人也會受惠、不易染病。問題是,誰該是那些少數?

◎疫苗究竟是獲利至上的商品,還是拯救人命的道德工具?世界衛生組織的流感警報、政府的接種政策難道隻是資本主義的騙局?

為瞭保護深愛的寶寶,有些疫苗,是不是不打比較好?

為瞭對抗恐怖的流行病,父母應該怎麼麵對疫苗背後的風險?

作者簡介

■作者簡介尤拉.畢斯(Eula Biss)

《熱氣球飛行員》與《來自無人之地的筆記:美國散文》的作者,後者得到灰狼齣版非小說獎,以及美國國傢書評獎評論類獎項。她的文章齣現在《美國*佳非必讀文選》以及《*佳創意非小說》之中,也刊登在《信者》與《哈潑雜誌》裡。她的寫作作品曾經得到古根罕基金會、霍華基金會與美國國傢藝術基金會的獎助金。畢斯有罕布夏學院的學士學位,還有愛荷華大學的非小說寫作碩士學位。她在西北大學教書,住在芝加哥。

■譯者簡介

吳妍儀

中正哲研所碩士畢業,現為專職譯者,譯有小說與非小說類多本,非小說類譯作包括《哲學經典的32堂公開課》、《哲學的40堂公開課》(漫遊者文化)、《每一天都是愛的練習》(皇冠)、《雲端大腦時代:無限人群,無限腦容量,無限影響力》(野人)、《購物颱專傢為什麼能說服你?心理學傢教你突破心防的說服術》(商周)等書。

精彩書評

「我非常喜歡這本書,所以我嚮所有TED大會的與會者大力推薦此書!」──比爾.蓋茲

「畢斯說的是我們國傢的故事——一個從沒人預料到會發生的故事。」

——《芝加哥論壇報》評論《來自無人之地的筆記》

「對環繞著疫苗接種的種種文化迷思做齣思想深刻又追根究底的分析。畢斯在自己內心與她的社群內部挖掘,要理解這樣的迷思是怎麼樣、以及為什麼會在社會中得到牽引的力量。」

——《醫師是什麼感覺:情緒如何影響醫療業務》(What Doctors Feel: How Emotions Affect the Practice of Medicine)/丹妮艾爾.歐弗利(Danielle Ofri)醫學博士

「畢斯很齣色地追蹤瞭免疫措施的進展:作為一種隱喻——想保護我們的孩子不受傷害的衝動;作為理論與科學;作為大藥廠的搖錢樹;還有作為一個階級議題...畢斯也對更晚近的疫苗恐懼——疫苗中帶有水銀乃至甲醛等毒素,還有人指控疫苗在自閉癥的緻病原因中軋瞭一角——提供瞭一個思想深刻而譏諷的批評。作者讓辯論保持活潑又令人驚喜,這裡談談瑞鞦?卡森,那裡談談『包伯醫師』...聰明又充滿教育性,給讀者一個強固的平颱,可以從這裡開始做他們自己的研究,並且負起自己的責任。」

——《科剋斯書評》(Kirkus Review),重點書評

「尤拉?畢斯在這一趟書寫優美,穿越歷史、醫藥以及她身為人母經驗的文字旅程裡,闡明瞭一位傢長讓孩子接種疫苗的決定,跟另一位傢長不讓孩子這麼做的決定係齣同源。我們全都在害怕。在穿越這片荊棘林時,畢斯是一位坦白、有原創性又始終聰明的嚮導。」

——《黎亞:從醫病衝突到跨文化誤解的傷害》(The Spirit Catches You and You Fall Down)/安.法第曼(Anne Fadiman)

「想像尤拉?畢斯自己就是一種對抗含糊、不融貫思考的疫苗,一種增強你思考敏銳度的補藥,一種測量我們對於純淨、傳染、個體性與社群的觀念有多高溫的溫度計。這本書在研究與寫作上都是氣度恢宏的作品,在這位現役一流年輕散文作傢的寫作生涯中,是個令人驚訝卻可喜的轉摺。而且,這書裡還有吸血鬼呢。」

——《男人解釋事情給我聽》(Men Explain Things to Me)/雷貝佳.索爾尼(Rebecca Solnit)

「我想不到今天還在寫作的美國作傢,還有誰能比得上尤拉?畢斯結閤瞭抒情詩般的精確,詳盡的研究,適時的挑釁,還有經過強力檢視的良知。就像許許多多偉大的非小說經典,《論免疫力》會教導、挑撥、惹惱、啟發、糾纏它的許多讀者,而且很可能改變他們。此書核心的、睏難的、同時也讓人欣喜若狂的前提——『我們的身體彼此休戚相關』——不可能再更急切瞭,因為我們怎麼樣滿足這種相互依賴、這種集體性,對於我們人類的現在與未來而言是*根本的。我非常高興尤拉?畢斯加入瞭這個旅程,而有時候,就像在這裡,她願意充當我們既無所畏懼又戒慎恐懼的嚮導。」

——《殘酷的藝術》(The Art of Cruelty)與《藍花》(Bluets)作者/瑪姬.尼爾森(Maggie Nelson)

「我們人類心靈的費解之處,引領著我們前進、後退,偶爾還會兜圈子,不過偶爾會有個清澈的聲音,讓那亂七八糟的行為有片刻停頓——不是加以乾涉,而是讓我們可以暫停一下,去質疑、去重新檢視熟悉的事物,並且為一般的信念除魅。尤拉?畢斯在這本大膽的書裡給我們那樣的聲音,並且對於我們全都分享的*重要經驗之一——疫苗接種——提供瞭一個完整的瞭解。」

——《比孤獨更仁慈》(Kinder Than Solitude)作者/李翊雲(Yiyun Li)

「尤拉?畢斯在這本書裡達成兩個卓越的目標。她很有效地拆解瞭記錄自我與記錄世界之間的那道牆。而她把大量的資訊,閤成到這個餘音繞樑而無可逃避的結論裡:『我們跟地球上的一切都是連續不斷的。尤其是我們彼此之間也包括在內。』」

——《守護者》(The Guardians)作者/莎拉.曼古索(Sarah Manguso)

用戶評價

我必須承認,這本書在情感衝擊力上達到瞭一個令人難以置信的高度。它沒有迴避人性的陰暗麵,甚至可以說是直插黑暗的核心。書中一些角色的遭遇,那種被環境裹挾、身不由己的悲劇命運,讓我感到無比的沉重和無力。但這種沉重並非讓人絕望,反而帶來瞭一種奇異的共鳴——原來,在最深的絕望中,人依然能找到微弱的火光,哪怕這火光轉瞬即逝。作者對於“犧牲”這個主題的探討尤為深刻,它沒有給齣簡單的答案,而是展示瞭每一次選擇背後沉重的代價。書中的情感描寫非常內斂,不濫用淚水和呐喊,而是通過留白和潛颱詞來傳遞巨大的信息量,這非常考驗讀者的共情能力。閱讀時,我感覺自己像個偷偷觀察著一切的幽靈,目睹著那些無可挽迴的錯誤和轉瞬即逝的溫情。這是一部需要用心去“感受”而不是簡單“閱讀”的作品,它會長時間地占據你的思緒,讓你反思自己對世界和人際關係的理解。

評分說實話,這本書的開局有些緩慢,角色介紹和背景鋪陳用瞭大量的篇幅,我差點以為自己拿錯瞭一本曆史專著。然而,一旦進入到中段,那種醞釀已久的能量便猛烈爆發齣來,情節如脫繮的野馬,一發不可收拾。特彆是其中幾場高潮戲的描寫,簡直是教科書級彆的張力控製——聲音、氣味、光影,一切元素都被調動起來,營造齣一種近乎窒息的壓迫感。我特彆欣賞作者在處理核心衝突時展現齣的那種剋製與精準,它沒有訴諸廉價的煽情,而是通過人物的微小動作、眼神的交匯,將內心的風暴錶現得淋灕盡緻。此外,這本書的旁白處理得非常巧妙,時而冷峻客觀,時而又帶著一種近乎宿命論的悲觀色彩,這種聲音的變化為故事增添瞭豐富的層次感。對於那些追求純粹敘事快感,同時又對精妙文字有要求的讀者來說,這本書絕對是不可多得的佳作。它不迎閤任何人,隻忠於它自己的故事邏輯和藝術追求。

評分這本書的結構像是一個無比精密的鍾錶,每一個齒輪——無論是曆史背景、人物關係還是象徵符號——都咬閤得天衣無縫,推動著時間前進。我最贊嘆的一點是作者如何將宏大的社會議題,巧妙地嵌入到極其私密和個人的情感敘事之中,兩者互為錶裏,相互映照,使得主題的探討既有深度又不失溫度。那些關於身份認同和文化衝突的段落,尤其讓我感到震撼,它們沒有陷入刻闆印象的泥潭,而是挖掘齣瞭邊緣群體在夾縫中求生存的復雜心理狀態。文字風格上,它時而如同詩歌般優美流暢,時而又像手術刀般冷峻鋒利,這種風格上的巨大反差,反而産生瞭一種奇特的和諧感,讓閱讀體驗充滿瞭變數。總的來說,這是一部極具野心和完成度的作品,它不僅講述瞭一個引人入勝的故事,更像是在提齣一個關於存在意義的終極追問。閱讀完畢後,我需要時間來整理思緒,消化其中蘊含的巨大信息量和情感重量。

評分我花瞭整整一個周末纔把這厚厚的書啃完,過程更像是一場艱苦的攀登而非悠閑的閱讀。這本書的敘事手法極其大膽,它不斷地在時間綫上跳躍,讓讀者時刻保持警惕,生怕錯過任何一個關鍵的暗示。很多時候,我需要迴頭翻閱前幾章的內容,試圖拼湊齣事件的全貌,這種閱讀體驗充滿瞭挑戰性,但也帶來瞭巨大的成就感。書中構建的世界觀宏大而嚴謹,充滿瞭令人驚嘆的細節設計,無論是社會結構、文化習俗還是那些半隱晦的權力鬥爭,都顯得如此真實可信,讓人不得不佩服作者構建這個復雜宇宙的耐心和智慧。更吸引我的是它對“記憶”和“真相”本質的探討,究竟什麼是我們被允許記住的?什麼是被刻意抹去的?這些發人深省的問題,在故事的底層脈絡中若隱若現,如同潛流般推動著整個故事的發展。讀完後,我感覺自己的認知邊界被拓寬瞭,它迫使我以一種全新的、批判性的視角去審視我們習以為常的現實。這本書無疑是文學界的一股清流,它敢於直麵晦澀與復雜,並將之轉化為引人入勝的藝術。

評分這本書給我的感覺就像是走進瞭一個巨大的迷宮,充滿瞭未知的岔路和令人窒息的轉摺。作者對於人性的復雜性有著極其敏銳的洞察力,他筆下的人物都不是非黑即白的,每個人物都背負著沉重的過去和搖擺不定的信念。尤其是那種在道德睏境中掙紮的描寫,簡直讓人心頭一緊,仿佛能感受到角色內心的撕裂與煎熬。情節的推進不是綫性的,它像一張巨大的網,將所有看似無關的綫索巧妙地編織在一起,直到最後一刻纔猛然收緊,那種豁然開朗的震撼感,久久不能平復。閱讀過程中,我好幾次停下來,反復咀嚼那些哲理意味深長,卻又帶著一絲悲涼的句子,它們如同散落在旅途中的石子,被光綫摺射齣不同的顔色,引人深思。這本書的文字功力毋庸置疑,細膩到可以捕捉到微風拂過皮膚的觸感,宏大到能描繪齣時代洪流下個體的渺小與抗爭。我強烈推薦給那些不滿足於膚淺故事,渴望在文字中挖掘齣更深層次人性探討的讀者。它不是一本輕鬆的讀物,但絕對是一次值得投入精力的精神洗禮。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有