具体描述

内容简介

讓你想要更努力活下去的那個人, 那個聲音,就是生命的奇蹟!

在*黑暗的時代裡,一對渴望探索未知世界的孩子

看見改變命運的光

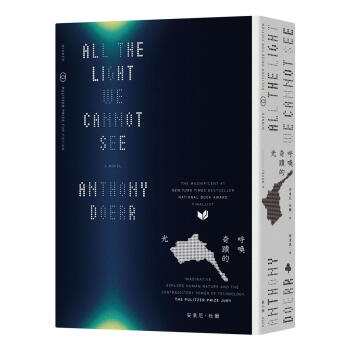

◎2015年普立茲得獎小說

◎amazo*暢銷書總榜第*名,《紐約時報》文學暢銷書第*名

◎雄踞暢銷榜時間長達兩年半,口碑熱賣超過300萬本

◎Goodreads.com累積五十萬則讀者接近滿分評價

瑪莉蘿兒在六歲的時候失去視力,*喜歡用手指讀著爸爸送的《海底兩萬里》點字書,隨尼莫艦長一同探索新奇的未知世界。瑪莉蘿兒的爸爸在巴黎自然歷史博物館裡工作,保管館內上千把鎖匙。博物館收藏許多奇珍異寶,其中*神祕的一樣寶物,傳說是從上帝手中落入世間的神祕寶石,也是大地女神贈與海神的愛的禮物。據聞只要擁有寶石的人,都能長生不老,但他周圍的人卻會因寶石的詛咒而遭遇不幸。

一九四〇年,德軍攻陷巴黎,瑪莉蘿兒和爸爸被迫走上逃亡之旅。意外拾起神祕寶石的瑪莉蘿兒,生命就此改變。她來到一座面海的美麗碉堡──聖馬洛,寄身叔公的濱海高屋躲避戰火。

眼看德軍節節進攻就要逼近,叔公的閣樓藏放全城的希望──一台機器能將看不見的光和聲音傳達給遠方的人,越過城牆、穿越阻礙,傳達黑暗時代裡*後的希望。為了寄託思念,瑪莉蘿兒夜夜朗讀她*愛的《海底兩萬里》,盼望下落不明的父親能聽見她的聲音。

瑪莉蘿兒的聲音,吸引了德軍男孩韋納的注意,那是他在孤兒院童年時曾在收音機裡聽過、熟悉且懷念的溫柔語調,彷彿一道光芒,開啟他對美好未來的想像,只是戰爭奪去了他們每個人的未來。

瑪莉蘿兒能逃過德軍的追捕嗎?這個神祕的德國男孩,又將如何改變瑪莉蘿兒的命運?

小說家以科學的眼睛觀察世界,用詩人之心感受生命

安東尼?杜爾費時十年寫作,架構出一個不凡的故事空間,堆疊童話傳說、神奇的機械發明,同時生動刻劃了人類所處的大自然。海底的貝殼、黑夜的光、天空飛翔的鳥兒……上天下地的種種生物,還有煤炭的生成、收音機的構造,這些人類探索科學和大自然的意象,皆被轉化成故事材料,讓人思考科技和人性的善惡兩面。

全書從一場令讀者無法喘息的空襲畫面寫起,全書皆以如珍珠般的短篇章串聯而成,這個新穎的結構形式,讓歐美大小讀書俱樂部爭相選讀,讀者既能享受參與故事的樂趣,也能在不長篇累牘的短捷篇章中,感受作者文筆的奧妙優美。安東尼?杜爾觀察入微,文筆細膩,隱喻優美,令人嘆為觀止。他巧妙融合瑪莉蘿兒和韋納的生命歷程,藉此闡述即使身處險境,人們依然排除萬難,秉持良知,設法善待彼此。以失明女孩為主角的設計,開拓了讀者的五感及想像空間。《呼喚奇蹟的光》耗時十年,出自一位「句句令人驚艷」的作家之手,格局宏偉,為一部感人至深的時代作品。

◎全書512頁經典長度,知名譯者施清真翻譯,由王志弘裝幀設計

作者简介

■作者簡介安東尼?杜爾(Anthony Doerr)

「普立茲文學獎」得主安東尼?杜爾的作品包括短篇小說集《The Shell Collector》和《Memory Wall》、長篇小說《About Grace》、以及回憶錄《Four Seasons in Rome》。除了「普立茲文學獎」之外,他亦榮獲美國以及歐洲各國多項文學殊榮,其中包括四度獲頒「歐亨利小說獎」(O. Henry Prize)、三度獲頒「手推車獎」 (Pushcart Prize)、「羅馬獎」(Rome Prize)、「紐約公共圖書館幼獅文學獎」(New York Public Library's Young Lions Fiction Award)、「國家雜誌小說獎」(National Magazine Award for Fiction)、「古根漢研究基金」(Guggenheim Fellowship)、「短篇小說獎」(Story Prize)。杜爾在克里夫蘭長大,現與太太和兩個兒子住在愛達荷州首府博伊西。

■譯者簡介

施清真

政治大學新聞系學士,哥倫比亞大學大眾傳播碩士,西北大學人際傳播學博士。曾任教於淡江大學及輔仁大學大眾傳播系,現定居舊金山,專事翻譯寫作。譯作包括《控制》、《生命如不朽繁星》、《蘇西的世界》、《神諭之夜》、《英倫魔法師》、《索特爾家的狗》、《老虎的妻子》、《防守的藝術》、《凱瑟和她的小說世界》、《我們一無所有》等。

精彩书评

◎聯合推薦 (排序依姓氏筆畫)商業周刊執行長/王文靜

和碩聯合科技董事長/童子賢

網路家庭國際資訊董事長、作家/詹宏志

作家/小野

作家/黃春明

作家/駱以軍

愛書人占星專家/唐綺陽

「一部富涵想像力且設計精密的小說,靈感來自二戰的恐怖回憶,由極短且優雅篇章串成,探索人性和科技力量帶來的矛盾。」

--普立茲得獎理由

「故事裡看不見的孩子,不怕黑,勇敢探索未知的世界。這也是我們社會的希望,推薦給所有愛閱讀的孩子。」

--富邦文教基金會執行董事/陳藹玲

「以盲人女孩為主角,透過她看到的世界太迷人了……」

「作家用感性的音律說出理性的事實,我喜歡。」

「這本書超*了我原本心目中第*名的《偷書賊》」

「這不是我第*次閱讀以戰爭背景為題材的小說,《呼喚奇蹟之光》卻是我目前讀過*引人入勝的一本,它在我心目中的地位略高於原本佔據第*的《偷書賊》。」

-- Amesily

「苦難,似乎沒有盡頭。但他們找到了通往世界的路。希望就像一盞燈光,照亮了生活中的黑暗。」

-- 我歇斯底里的愛戀

「面對戰爭的瑪莉蘿兒和韋納,他們的相遇短暫到令人難以留意卻又刻骨銘心,同時也成了整本書*精采也*催淚的片段……那些記得的人不輕易遺忘,這樣就已足夠。」

--吉娃娃

「唯有勇敢對抗心盲的人,才能在時代的限制裡,鑿出一道光,為活下來的人,也為曾經活過的自己。」

-- 夏朝雲溪

「一位盲人『看』到的世界,一位機械天才透過數字、電磁波、物理原理『看』到的世界,我們都無法用雙眼看到……文字消除盲人和明亮人視覺上的差異,以一種全然不同明眼人的觀點敘述這個世界。你會驚覺,盲人看不見我們看見的事物,卻比我們了解;我們原來忽略,生活和生命裡許多的細節。」

-- 孟書

「我喜歡安東尼.杜爾說故事的語調,用感性的音律說出理性的事實。」

--薩芙

「扎實的情節……兩條錯落推進的時間線,*終交會,兩位主角也終於相遇……故事中的各種遺憾獲得圓滿。古老的故事落幕了,而終將有新的故事再起。」

--斯達

「書中句句如詩,語調優美溫順,即使是*壞的事,依舊與日月同起同落,讓人意識到,即使無情的炮火如怪物踐踏所至之處,記憶中所懷念的、富含生命力的雲雨、大海、鳥禽走獸、群山森林依舊在,就如隱躲我們骨肉深處的種種盼望、熱情。」

--懸光

「一本餘味很強的書……滿滿的無可奈何,以及小人物的掙扎與反抗、面對困境的懦弱與勇氣,加上時代的黯淡與光輝。」

--mingjerkant

「長長短短的文字猶如戰火下的那一則則電報、一張張紙條,乃至大火餘燼下的一絲絲訊息,都是這兩個心地良善的孩子,在邪惡殘酷的戰爭之下,始終把持住那一念念善所成就出來的奇蹟之光。」

-- 牧風

「這些故事顯露出的反叛精神,或許正代表我們這個時代的追求。」

--美國國家圖書獎評審

「絢爛斑斕……描寫人性的衝突和昇華,閃耀光芒的作品裡高貴又迷人的角色……」

-《歐普拉雜誌》

「精雕細琢……沉思人類的命運以及自由意志。往往只是一個小小的決定,就能改變一個人一生的命運。」

--《紐約客》

「目眩神迷……一場試煉看我們能將夢做得多高多遠,帶領我們穿越黑夜迎向光明。」

--《娛樂週刊》

「瑪莉蘿兒和韋納的相遇,是故事*有感染力的高潮。杜爾的情節安排,展現角色多層次象徵:女主角是一位眼睛看不到的信使,同時也是顛覆霸權的角色、可能的受難者。而迷惘的男主角,作為一個信息的接收者,和女主角的相遇別具啟發意義。」

--紐約時報,週日書評版

「迷人的敘事,精美的書寫……每一篇短章節的鋪排,都透露重要的訊息,直到故事*後,情節開展如同魔術盒子被打開般令人驚喜,裡頭藏著我們人心*珍貴的寶物。」

--《華盛頓郵報》

「美麗、浩瀚……具有書寫的野心,且氣勢磅礡。」

--《洛杉磯時報》

「令人著迷,精緻美麗……《呼喚奇蹟的光》中的『光』,成為小說的重要主題,隨著故事進行反覆出現。杜爾專注描寫他的角色如何做出生命抉擇,關注那些迷失的靈魂。」

--《紐約時報》選書

「不論外在世界的刻劃以及角色心理狀態的描繪,這本小說都堪稱上乘之作。兩個角色不但有趣,而且讓讀者深刻地同情他們,跟著他們一頁一頁走下去,期待著他們能擁有快樂的結局……」

--《圖書館期刊》,星級書評

「杜爾捕捉二戰時的景況和戰火的聲音,讓人耳目一新地回顧歷史,角色的美善讓人印象深刻。」

--《科克斯書評》,星級書評

「如果一本故事的成功,取決於他能感動多少讀者、能留下多少讓人印象深刻的角色,那麼杜爾榮獲普立茲獎之作《呼喚奇蹟的光》兩者都做到了。杜爾讓讀者相信,儘管在充滿絕望、殘忍,以及道德抉擇兩難的戰爭時刻,世界依然充滿光明。」

--《出版人週刊》,星級書評

「這世界還缺一本關於二戰的小說嗎?當我們看到安東尼?杜爾富創造力又美麗的小說,我們絕對不會再有這樣的質疑。《呼喚奇蹟的光》場景設定在戰前以及戰時的德法兩國,但不完全是一部戰爭小說。沒錯,他描寫恐懼、戰爭、失蹤以及死亡,但是他把焦點放在兩個主角的生命故事。瑪莉蘿兒,一個十四歲的盲眼女孩,她的父親因納粹佔領巴黎而失蹤,瑪莉蘿兒因此躲到鄉間。韋納,一個孤兒,愛機械成痴,因為修理機械的天賦,而被殘忍的希特勒青年團徵召。直到小說的後半部,這兩個人的命運有了奇妙的交會。但別介意,這不是一本你得追著情節跑的小說(雖然小說布滿了絕妙、神祕的支線情節),你只會被杜爾優美的書寫牽引……他理解並且珍視我們對於童年難解的懷念迷戀。瑪莉蘿兒和韋納絕對不是稀奇古怪,或是天生神力的角色。他們就如同常人ㄧ般,在艱難的時刻掙扎,努力在生存和道德間做出選擇。」

--美國亞馬*選書編輯/Sara Nelson,選書理由

「讓你彷彿身歷其境,翻到故事*後一頁時,不再感傷生命的逝去,並且獲得啟發。杜爾引人入勝的寫作技巧,同時展現遼闊的視野和精準的敘事結構。從歷史來看,小說背景為二戰法國遭佔領時期,短篇章且兩個敘事軸線交替的,貫穿了整部作品,也帶領讀者走一遭過往的歷史和事件。在這場摧毀歐洲的戰爭裡,故事裡的兩個主角分處敵對的陣營,各自有其生命經歷,看似平行發展,實則交織相連。杜爾精巧地重現了法國遭戰火襲擊的歲月,還有在敵軍佔領下艱難生存的人們。」

--《書單》,星級書評

「杜爾充沛的想像力,也讓我們想起童年愛不釋手的那些經典和童話主人翁,如《清秀佳人》(Anne of Green Gables) ……和彼得潘。另一個來自德國孤兒院的主角韋納,……就像背上插了一對翅膀的精靈。他不會魔法,卻擁有驚人的科學天賦,複雜的收音機構造,小男孩一點就通。韋納的天份,惹來納粹的注意,因此被送往納粹學校受訓,其後面對戰爭殘酷……杜爾平實又溫柔的筆觸,揭露了不僅是法國,德國的一般平民也同樣承受戰爭迫害。」

--《衛報》

「這部小說有如一只珍奇的古董腕錶,諸多脈絡巧妙匯集,天衣無縫,完美至極。杜爾的文采與想像力令人驚嘆。我已許久不曾如此陶醉。」

--《雙生石》作者/亞伯拉罕.佛吉斯

「杜爾以科學家的眼光觀察世界,但秉持詩人之心感受周遭。他是個萬事通──收音機、鑽石、貝類、禽鳥、花卉、鎖匙、槍械,無一不精──他的文句是如此優美、塑造的場景是如此令人難以忘懷,閱讀之際,你對於諸多重大議題,比如愛情、恐懼、殘酷、善意、以及人類心靈的種種面相,不禁永遠改觀。杜爾的新作精彩懸疑,結構大膽,敘事詳盡,深深觸動你的心靈,這是一部令你細細品味、沉思冥想的小說,你會開開心心地通宵閱讀,然後敦促每一個朋友一同展閱。」

--《溫柔酒吧》及《Sutton》作者/J.R莫林格

「《呼喚奇蹟的光》是一部令人驚嘆的巨著。安東尼?杜爾以細膩優美的文筆描繪戰爭的迷思、親暱的時刻、海灘上的貝類、行進中的大軍,在他的筆下,命運、愛情與歷史融合為一,聲勢壯大,令人屏息,時時刻刻扣人心弦。」

--《美麗的廢墟》作者/傑斯?沃特

「自然律法雖然奇妙,卻因戰爭受到扭曲,引發可怕的後果;人類的心靈雖然脆弱,卻也表現出堅強的韌性;事發的一刻雖然無法挽回,時間卻是*佳的療方。《呼喚奇蹟的光》探索這些世間的矛盾,文字精準,有如書中那位大師級鎖匠製造的模型,背景亦是栩栩如生。這是一部引人注目、震撼人心之作。」

--《為妳說的謊》作者/M. L. 史戴曼

目录

一九四四年八月七日一九三四年

一九四四年八月八日

一九四○年六月

一九四四年八月八日

一九四一年一月

一九四四年八月八日

一九四二年八月

一九四四年八月九日

一九四四年五月

一九四四年八月十二日

一九四五年

一九七四年

二○一四年

致謝

用户评价

从主题挖掘的角度来看,这本书探讨了“遗忘的代价”这一深刻议题,但它避开了所有陈词滥调的处理方式。它没有采用廉价的煽情手法去催促读者共情,而是通过一种近乎冷静甚至有些冷酷的视角,展示了人们如何系统性地、甚至是有意愿地将某些痛苦的记忆自我屏蔽。作者对于人类心理防御机制的剖析,达到了令人不寒而栗的精准度。故事中设置了几次关键的“真相揭示”时刻,但这些揭示并非带来释然,反而引发了更深的困惑和痛苦——因为一旦记忆被唤醒,随之而来的责任和情感负荷,可能比彻底遗忘更加难以承受。这种对“真相”的双刃剑性质的探讨,非常成熟且富有洞察力。它迫使我反思自己在日常生活中,为了维持表面的平静,究竟屏蔽了多少不愿面对的真实,这本书无疑提供了一个重新审视自我历史的契机。

评分在节奏的把控上,作者展现了大师级的功力。这本书的节奏变化极其富有张力,绝不是一成不变的平铺直叙。开篇部分,节奏缓慢得像沉入海底的沙子,每一个动作、每一次对话都被无限拉长,营造出一种令人窒息的压抑感,似乎整个故事都被困在原地动弹不得。然而,当故事行进到中段,特别是在某个关键的追逐场景中,节奏突然陡然加快,语言变得极其简洁有力,如同机关枪扫射般密集,让人不得不一口气读完那十几页,生怕错过任何一个迅捷的转折。这种强烈的对比,使得高潮部分的爆发力得到了最大程度的释放。最妙的是,在冲突结束后,节奏又会自然回落,恢复到一种近乎呼吸般平稳的步调,让读者有足够的时间去处理刚刚经历的情绪冲击,然后再慢慢进入下一个阶段的铺垫。这种对阅读体验的精妙设计,使得阅读过程本身,就成了一种充满波澜起伏的体验,远远超越了一般小说的线性阅读感受。

评分这本书成功塑造了一群令人难以忘怀的配角群像,这在我近期阅读的小说中是极为罕见的。通常情况下,配角只是作为推动主角成长的工具人,但在这里,每一个次要人物都拥有自己完整、饱满且充满内在矛盾的生命轨迹。无论是那个始终保持着神秘微笑,却似乎洞悉一切的街角咖啡店老板,还是那个在主角最黑暗的时刻提供了一个短暂庇护所的老妇人,他们的人生片段虽然篇幅有限,但刻画得入木三分,几乎拥有独立写一部小说的潜力。尤其是他们与主角的互动,充满了试探、误解和微妙的救赎,这些都不是为了服务于主线而设计的,它们更像是构成了一个真实的社会生态系统,复杂、疏离,却又彼此依赖。当我合上书本时,我脑海中浮现的画面,往往不是主角的脸庞,而是那些在特定时刻伸出援手或投下阴影的边缘人物,他们的存在,极大地丰富了故事的层次感和现实感,让整个世界观显得无比扎实可靠。

评分这本书的叙事结构给我留下了极其深刻的印象,它并非采用传统线性叙事,而是如同一个精巧的万花筒,将时间线切割得支离破碎,然后又在关键的转折点上,以一种近乎残酷的精准度重新拼合起来。作者似乎对“记忆”与“真实”之间的辩证关系有着近乎偏执的钻研,每一个场景的切换都伴随着主角内心深处某种被压抑的片段的闪回。起初,我感到有些许的迷失,仿佛置身于一场没有地图的迷宫,那些跳跃的时间点和模糊不清的内心独白,让人不得不放慢阅读速度,反复咀嚼每一个词句的暗示。然而,正是这种碎片化的处理方式,最终构建出了一种超越常规叙事深度的情感张力。尤其是当两条看似毫无关联的线索,在小说的后半部分以一种令人窒息的方式交汇时,那种豁然开朗的震撼感,不是简单的情节反转所能比拟的,它更像是一种对人性复杂性的彻底揭示。这种结构上的大胆革新,使得这本书不仅仅是一部小说,更像是一次对读者认知边界的挑战与拓展,让人在读完之后,依然需要时间去整理和消化其中蕴含的叙事野心。

评分我必须承认,这本书的语言风格呈现出一种极度的克制与诗意并存的独特气质。作者对于环境和人物情绪的描绘,很少使用那种直白的、大开大合的形容词,而是通过对光影、气味乃至微小动作的精准捕捉,来营造出一种弥漫全书的、难以言喻的氛围感。举个例子,书中对一座废弃灯塔的描写,与其说是写实,不如说是对“孤独”这一概念的具象化提炼。那些腐蚀的铁锈、海风带来的咸湿,以及永恒不灭却徒劳无功的灯光,它们共同构成了一种强大的象征意义,无需主角开口,读者便能感受到角色内心深处的巨大空洞。这种“少即是多”的写作手法,要求读者必须全身心投入,去解码那些潜藏在平淡叙述下的巨大情感能量。阅读过程更像是一种冥想,你不是在“看”故事,而是在“呼吸”故事所构建的世界,每一次停顿,都可能错失一个微小但至关重要的情感线索。对于追求文字韵味和意境的读者来说,这本书简直是一场盛宴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有