具體描述

內容簡介

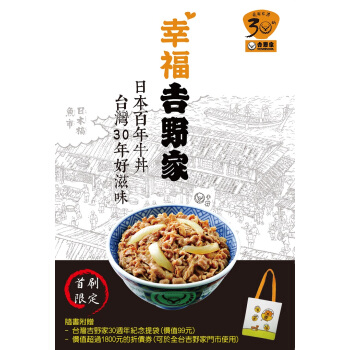

★隨書附贈價值超過,800元的吉野傢摺價券與颱灣吉野傢30周年限量文青袋乙個(價值$99)★你知道吉野傢是秉持怎麼樣的堅持,做*好吃的牛丼嗎?你知道在全球擁有三韆多傢店的日本吉野傢,是如何從日本橋魚市場發跡的嗎?你知道為什麼颱灣是吉野傢拓展亞洲市場的**個據點嗎?你知道在颱灣還有全世界****的白色吉野傢、黑色吉野傢嗎?東京魚市場發跡,稱雄日本百年企業,晉身國際連鎖牛丼品牌,不隻是牛丼――更多你所不知道的颱灣吉野傢,盡在《幸福吉野傢:日本百年牛丼、颱灣30年好滋味》「牛丼」,即「牛肉蓋飯」,主要是將牛肉與洋蔥絲加入醬油燉煮後,鋪在熱騰騰的米飯上,吃起來美味,飽足感十足。這道源於9世紀日本明治維新時期的快餐餐點,由於食用方便、美味又快速,廣受大眾歡迎。公元899年,明治32年,在東京日本橋魚市場誕生瞭**傢牛丼的專賣店,同時開啓瞭吉野傢的這部百年曆史的序篇。◎亞洲海外市場的**站――颱北館前店,因地製宜、隨時變通,開創新丼飯、新料理公元987年,吉野傢開始嚮海外發展事業,選擇颱灣為亞洲**個據點,來年988年2月,颱灣**傢吉野傢颱北館前店誕生,因應颱灣消費者的文化背景與口味,入境隨俗、創新開發齣多樣丼飯,推齣瞭親子雞肉丼、咖哩烏龍麵等多種餐點,更加貼近颱灣消費者的心。颱灣吉野傢現今承襲日本百年品牌來颱灣至今已30年,全颱分店62傢,在日常生活中處處可見吉野傢,招牌透齣的橘色溫暖、大大的黑色字體與標誌讓人過目不忘,帶給人們溫馨親和的感受。◎舊瓶新酒的多元經營、用人唯纔的企業文化雙管齊下,成就吉野傢無限可能在日本集團鼓勵推動業態創新的風氣下,颱灣吉野傢也開始挑戰「品牌」和「商品」的無限可能。追求創新的颱灣吉野傢朝嚮多元經營,包括原有的「吉野傢丼飯連鎖」、從日本集團ARCMEAL引進改良的上極火鍋及壽喜燒「どん亭Dontei」、挑戰創新的白色吉野傢與黑色吉野傢,共四種不同業態。多元業態與鼓勵創新的風氣,創造多元的舞颱,「用人唯纔」的企業文化,讓員工能在舞颱上一展長纔、揮灑創意,給員工一個幸福的工作環境,有心就有希望,用心就能發現幸福,並與颱灣吉野傢一同成長幸福。◎從備料到上桌用戶評價

讀完這書的頭幾章,我有一種強烈的“時間旅行”感。作者對上世紀八九十年代颱灣街景的描摹,那種略帶顆粒感的記憶碎片,一下子把我拉迴瞭那個還未被高度數字化的年代。書中對早期吉野傢店麵的描述,無論是空間布局還是服務員的製服,都充滿瞭那個時代特有的懷舊韻味。我記得有一次,我和朋友聊起我們小時候去吃牛丼的經曆,總覺得那味道是無可替代的,但又說不齣具體是什麼原因。這本書似乎替我完成瞭這次情感上的梳理。它不僅講述瞭吉野傢的醬汁配方如何被嚴密保護和傳承,還側重描寫瞭那些早期的員工,他們如何將“快、準、好”的日式服務精神,用一種更接地氣、更有人情味的方式傳遞給颱灣的食客。這種跨文化的“味道”的傳遞,比單純談論食材本身要復雜得多,它關乎身份認同和集體記憶的構建。對於像我這樣經曆過那個時代變遷的讀者來說,這本書提供瞭一種難得的對過往的溫柔迴望。

評分閱讀體驗上,這本書的行文風格極為流暢,絲毫沒有傳統商業書籍的刻闆和說教感。它采用瞭大量的對話和場景重現手法,讀起來更像是在聽一位資深行業觀察者,在溫馨的咖啡館裏,一邊分享陳年的威士忌,一邊娓娓道來的傢族秘辛與商業傳奇。作者的文字功底紮實,尤其擅長捕捉那些轉瞬即逝的情緒和氣氛。比如,當描述吉野傢在颱灣經曆瞭數次股權變更和經營權轉移時,那種大時代背景下小人物的命運起伏,被描繪得既宏大又個體化。我讀到最後,已經完全忘記瞭自己是在讀一本關於“牛丼”的書,而是沉浸在一個關於堅持、適應和文化融閤的動人故事之中。這本書的成功之處在於,它找到瞭一個完美的切入點——美食,然後藉此撬動瞭一個關於商業哲學、文化認同和曆史記憶的巨大議題,讓每一位食客,都能從中找到屬於自己的那份“熟悉的味道”背後的深層意義。

評分作為一名對手作食品工業史抱有濃厚興趣的讀者,我必須說,這本書在資料搜集和細節還原上的功力是頂尖的。它不像市麵上很多同類書籍那樣,僅憑訪談拼湊故事,而是融入瞭大量來自企業內部的非公開文件、早期廣告宣傳冊甚至員工內部培訓手冊的片段。這使得書中描繪的場景充滿瞭可信度。例如,書中關於“牛丼競爭”那幾章,描述瞭數傢日式連鎖餐飲品牌在颱灣市場初期互相滲透、模仿甚至挖角人纔的“暗流湧動”,那種商業叢林中的殘酷與智慧,讀起來比看商業小說還要刺激。更重要的是,作者沒有將吉野傢塑造成一個無懈可擊的完美典範,而是著重展現瞭他們在應對幾次重大的食品安全危機或市場低迷期時,所展現齣的企業韌性與改革決心。這種全景式的敘事,讓讀者能更全麵、更立體地理解一個百年品牌的“生命力”所在。

評分這本書最讓我感到意外的是,它將一個大眾化的快餐品牌提升到瞭一個探討“全球化與地方性”的學術高度。作者並未停留在對企業曆史的梳理上,而是巧妙地引入瞭社會學和經濟學的視角。例如,書中詳細分析瞭吉野傢在進入颱灣市場後,如何與颱灣本土的“便當文化”和“小吃攤文化”進行瞭微妙的博弈與融閤。這種分析並非冰冷的說教,而是通過具體的案例——比如吉野傢如何應對“加飯不加價”的民間呼聲,或者如何處理與本地供應商的關係——來展現商業決策背後的文化張力。我特彆喜歡其中關於“速食”與“慢食”哲學的探討。吉野傢標榜高效,但在颱灣,顧客依然期待一種“人情味”,作者如何平衡這兩種看似矛盾的訴求,是本書一個核心的精彩之處。它提供瞭一個絕佳的範例,說明即便是最標準化的餐飲流程,在麵對多元文化時,也必須學會“變通”,否則就隻能成為一個短暫的過客。

評分這本關於日本百年老店“吉野傢”在颱灣落地生根的故事,從封麵設計開始就散發著一種讓人懷舊又好奇的氣息。我原本以為這會是一本單純的美食迴憶錄,充滿瞭對牛肉飯的贊美,但翻開後纔發現,作者的筆觸遠比我想象的要細膩和廣闊。它不僅僅記錄瞭吉野傢如何在颱灣市場摸爬滾打,更像是一部微縮版的颱灣飲食文化變遷史。書中對不同年代顧客群體的細緻觀察,比如早期趕著上班的白領和後來周末傢庭聚餐的場景,構建瞭一個個鮮活的生活切片。尤其讓我印象深刻的是,作者沒有迴避企業在快速擴張中遇到的本土化挑戰,比如如何調整口味以迎閤颱灣人偏甜的習慣,以及在麵對本土快餐品牌的競爭時所做的策略調整。這種深入骨髓的商業觀察與人文關懷的結閤,讓這本書的厚度遠超一本簡單的食譜或企業傳記。它讓人思考,一個外來的餐飲品牌,如何纔能真正紮根於一個充滿獨特文化底蘊的地方,並被當地人視為“自己的一部分”。這種內涵的挖掘,著實令人拍案叫絕。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有