具体描述

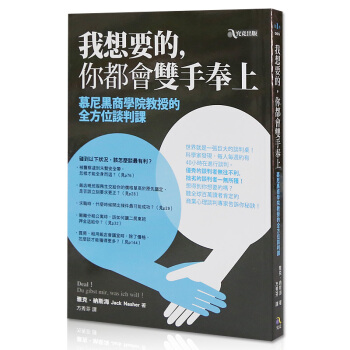

内容简介

綿羊如何引領獅群?看似無為的領導,其關鍵價值就在於「願景」。

所謂高調強勢、殺伐果決的領導風格已成昨日黃花,

取而代之,「個性低調」「愛瞎操心」「小心翼翼」,才是內向型領導的典範!

◎日本*商業暢銷書榜Top 3蟬聯數月/ 4.5顆星評價

◎一出版即緊急再刷4次

◎長達15年,萃取自1000位企業家的「腦內想法」

◎六大轉念思維,100%的沉默領導力

「團隊不肯聽自己的指示行事」;

「想法無法傳達給部屬,以致於總是疲於奔命」;

「明明就不打算當什麼主管的說……」

為所有懷抱煩惱的領導者,所量身打造的次世代領導論!

標榜領導者個人魅力的組織,正逐漸凋零!

在這瞬息萬變的時代,

足以左右成敗的在於是否擁有自主行動的團隊。

身為領導者,如何傾聽部屬的「被迫感」,

進而激勵出「參與感」呢?

作者在採訪1000位頂*領導者之後,

歸納出「六大轉念領導思維」,

並輔以眾多企業實際案例,做為通往實務的銜接。

【六大轉念領導思維】

◎不再「主動要求」,而是「自動自發」──頂*領導者都無所作為

◎不做「該做的事」,而是做「想做的事」──打造深植人心的願景

◎不再「給命令」,而是「講故事」──讓願景深植團隊成員內心

◎不做「大家的朋友」,而是「維持中立」──領導者應以不被討厭為目標

◎不做「先鋒」,只做「後衛」──做好團隊管理,然後授權並守護

◎不說「漂亮話」,只做「漂亮事」──領導者應具備社會奉獻的理念

作者简介

■作者簡介藤沢久美

為SophiaBank智庫代表人。於文科省參與投資運用公司任職後,1996年創辦日本國內首*投資信託評價公司。之後將該公司轉賣予全球知名的評等公司─標準普爾公司。2000年起參與SophiaBank智庫設立。

此外亦具備「社會起業家論壇」副代表人、法政大學大學院商業學校客座教授、trenders監察役、靜岡銀行社外取締役、豐田通商社外取締役等身分。

為電視節目《二十一世紀商業塾》(NHK教育台)的固定班底,以及網路電台《社長TALK》主持人,近十五年來採訪了近一千位企業正值成長期的企業領導者。

2007年,世界經濟論壇於在瑞士達沃斯召開年會,選出藤澤女士在內的優秀青年為「全球青年領袖」;2008年獲選為「全球議題諮議會」的成員,至今訪問全球超過三十個國家,與各國首腦、經營者近距離交流。

除了以公職身分任職於文部科學省之外,亦身兼各種省廳審議會的委員職務。著有多本著作。

■譯者簡介

李其融

自由譯者,同時於日本同志社大學鑽研神經科學。

發揮畢生領導潛能,率腦內無數神經元展開消耗戰,總算讓數萬頑強的活字棄和投漢——但求別看漏了擅長偽裝的詐降者。

目录

前言 燃起內向型領導者心中的火苗第*章:不再「主動要求」,而是「自動自發」

——頂尖領導者都無所作為

最頂尖的領導者通常都不下「指示」

不再「親力親為」,而是「沉靜穩重」

不再「僵化指導」,而是「傳達想法」

全球的頂尖領導者都在厲行「反璞歸真」

第2章:不做「該做的事」,而是做「想做的事」

——打造「深植人心」的願景

不需要事先決定好想要實現的「願景」

頂尖領導者都是用「直覺」來做決策

與其「靠自己死命探尋」,不妨「在思考中靜候」

愈是「深思熟慮」之人,愈能成為頂尖領導者

不再「與眾人討論」,而是「獨自做出決策」

第3章:不再「給命令」,而是「講故事」

——讓願景深植團隊成員內心

從「感染全場的演說力」到「引起共鳴的說明力」

透過領導者的「聲音」,打造出最強團隊

用「同一鍋飯」的威力,讓願景深植人心

不再「用工具通知」,而是「當面傳達」

第4章:不做「大家的朋友」,而是「維持中立」

——領導者應以不被討厭為目標

擁有容易受傷的心,更能成為頂尖領導者

不受人愛戴也無妨,但絕不能被討厭

女性員工是打造最強團隊的關鍵

第5章:不做「先鋒」,只做「後衛」

——做好團隊管理,然後授權並守護

不再「事必躬親」,而是「守望關照」

重視「有無虧損」,貫徹「無所作為」

第6章:不說「漂亮話」,只做「漂亮事」

——領導者應具備為社會貢獻的理念

不單是「為了公司」,更要「為了社會」

從「團隊參與」到「讓顧客也涉入」

從「事業成功並社會貢獻」到「用事業成功來貢獻社會」

結語 拋開觀察者的頭銜,讓我以領導者的身分說句話

用户评价

这本书给我最大的触动,或许在于它对“强大”一词的重新定义。在当今这个追求速度和规模的时代,我们很容易将“强大”等同于“效率高、规模大、反应快”,但这本书温柔而坚定地将焦点拉回到“韧性”和“精准”上。它教会我们,真正的强大,往往诞生于那些不被注意的、微小的、近乎苛刻的自我要求之中。它不是鼓吹一种焦虑状态,而是倡导一种基于深刻理解的‘从容’。读完之后,我对于那些看似是‘小题大做’的行为,比如反复确认一个参数的精确度、花时间去倾听一个沉默不语的下属的真正想法,产生了前所未有的敬意。这本书无疑是一剂清醒剂,它提醒着每一个身处管理岗位的人:速度是暂时的,但精微的构建才是永恒的基石。它不只是教你如何带团队,更是在重塑你对‘专业主义’的根本认知,这种深层次的价值观重塑,是任何短期培训都无法企及的。

评分我是一个比较注重实践效果的人,很多管理学书籍读起来总是感觉纸上谈兵,口号大于实操。然而,这本书的厉害之处在于,它提供的洞察力,是可以通过极具操作性的视角来落地的。它没有给我一套僵硬的“五步走”流程,反而像是一个思维框架的搭建指南,教你如何自己去构建那个能筛选出“微小偏差”的内部雷达系统。例如,书中对于信息流转末端‘噪音’的分析,让我猛然意识到,我们团队中很多低效的沟通,根源并非出在信息传递的渠道,而是出在接收者对于信息‘情绪价值’的错误判断上。这种高维度的剖析,让原本模糊不清的管理难题瞬间变得清晰起来,就像是戴上了一副能看穿物质表象的透视镜。我迫不及待地开始尝试在接下来的项目会议中,有意识地捕捉那些未被明确表达的‘异议’,结果发现,仅仅是这种‘尝试’本身,就已经让团队的氛围产生了一种微妙的良性变化,可见理论指导的精准度有多高。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那种沉稳又不失力量感的配色,让我一拿到手就忍不住想翻开它。装帧的质感也处理得极其考究,边角处理得圆润又不失挺括,拿在手里有一种久经沙场的沉甸甸的可靠感。我特别喜欢封面上那种留白的处理方式,既突出了主题的意境,又不会让人觉得信息量过载。初读时,我被作者那种娓娓道来的叙事风格深深吸引,仿佛一位经验丰富的前辈坐在你对面,用他毕生的心血凝练出的智慧,没有丝毫的说教意味,而是用无数真实而生动的案例,像剥洋葱一样,一层层揭示出团队协作中那些不易察觉的细微之处。这本书的排版也做得非常舒服,字号适中,行距宽松,即便是长时间阅读也不会产生视觉疲劳。可以明显感觉到,出版方在制作这本书时,投入了极大的诚意,这不仅是一本工具书,更像是一件值得珍藏的艺术品,光是摆在书架上,就散发着一种低调的专业气息,让人对内文的精彩程度充满了无限的期待和敬畏。

评分从文学角度来看,这本书的叙事节奏控制得炉火纯青。它并非那种一气呵成的流畅叙述,而是充满了故意为之的停顿和转折,仿佛作者在故意设置陷阱,诱使读者跳入对某个看似成熟的观点的安全区,然后用一个意想不到的反例,将你从舒适区猛地拽出来。这种张弛有度的节奏感,让阅读过程充满了‘智力上的博弈’,你不会感到无聊,因为你总是在预判作者下一步会抛出什么更精妙的观点。特别是那些案例的引用,它们绝非是教科书式的扁平描述,每一个角色都饱含血肉,他们的挣扎、他们的犹豫、他们最终的顿悟,都写得极富画面感和代入感。这使得阅读体验从一种知识获取,升华为一种沉浸式的角色扮演,我仿佛成了那个在无数次团队危机边缘徘徊的决策者,亲身体验了‘心细’所带来的巨大回馈。

评分这本书的文字功底着实令人叹服,作者的笔触细腻到仿佛能捕捉到空气中分子层面的震动。他对于“细节”的定义和阐释,远远超出了我们日常认知中的那种机械性的检查清单。我尤其欣赏他对‘感知力’的论述,那不仅仅是看,更是‘察觉’;不只是听,而是‘倾听背后的潜台词’。书中描述的那些场景,常常是发生在会议室角落、茶水间的只言片语,或是项目报告中那些被光标忽略的次要数据点。作者有本事将这些‘微不足道’的信号放大,并精准地描绘出它们对整个团队结构可能造成的蝴蝶效应。读到某几处,我甚至能清晰地在脑海中构建出那个特定的情境,感受那种即将失控却又被及时拉回正轨的微妙张力。这种对人性、对组织行为学的深刻洞察,使得整本书充满了哲学思辨的深度,让人在合上书本后,仍然需要花很长时间去消化和反刍,思考自己过去在团队管理中,那些被自己草率放过的“小瑕疵”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[港台原版]轻松学汉语少儿版简体练习册(第2册)Chinese Made Easy pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1113818580/rBEhVFNHgdEIAAAAAAHWqZXBdAEAALnyAHsuVsAAdbB458.jpg)

![【中商原版】[港版]史記-新視野中華經典文庫/馬彪/香港中華書局 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1119232646/rBEQYVNGlAsIAAAAAABRC-LbioMAAEMKgGeDV0AAFEj874.jpg)

![【中商原版】[港台原版]古文觀止─新視野中華經典文庫/黃坤堯/中華書局 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1422163005/548e646bN10d5a99d.jpg)

![[港台原版]村上朝日堂嗨嗬 村上春树 时报出版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1696028132/55d543aaN4b159c17.jpg)

![[港台原版]我的第一本親子英文文法(附MP3) 李康碩 國際學村 亲子教育 繁体中文书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1698342816/55d6c4d6N3b9557fb.jpg)