具体描述

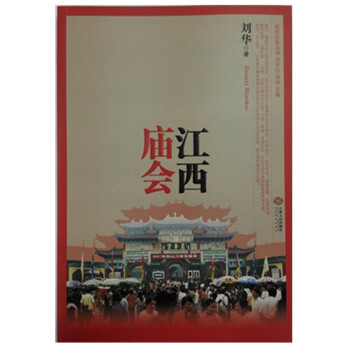

《江西庙会》系田野调查类民俗文化图书,用大量精美图片和探索性文字记录江西省16个地方的庙会,介绍了江西独特的送船、喊船和唱船文化,并以长文“庙会的记忆与遗存”,反映出庙会自古以来就是集群性的人神交流场所,是人们表达自己意愿的公开化场合,更是人们精神需求的重要依托。

研究、宣传和管理好这种集信仰、文化、娱乐和旅游乃至商贾、教化功能于一体的活动,既有学术的价值,也有现实的建设和谐社会、引导民俗活动正确发展的积极意义。

用户评价

这本书的封面设计就带着一种浓郁的地方色彩,我拿到书的时候,就被那幅描绘着热闹场景的插画吸引住了。虽然我还没有来得及细细品读,但仅凭这封面,我就能感受到其中蕴含的生动与活力。封面上的人物表情丰富,服饰考究,背景里的建筑风格也很有特色,仿佛一幅静态的画卷,却能让人从中听到喧嚣的叫卖声,闻到诱人的食物香气,感受到人群涌动的热浪。我猜想,这本书一定是在通过细腻的笔触,为我们徐徐展开一幅关于江西传统庙会的画卷,或许会深入探讨庙会背后的历史渊源、民俗风情,甚至是其中蕴含的家族故事和个人情感。我对作者如何将这些元素巧妙地融合在一起,让读者仿佛身临其境,充满了好奇。这不仅仅是一本关于庙会的书,更像是一扇窗口,让我们得以窥见那些古老而珍贵的文化传统,感受那份独特的地域魅力。我期待着在字里行间,能与那些鲜活的人物对话,体验那份久违的淳朴与热情。

评分这本书的结构安排也让我觉得很有匠心。从序言中可以感受到,作者并不是简单地按照时间顺序来叙述,而是非常有条理地将不同的主题穿插在一起。我看到目录里有“祭祀与祈福”、“民间艺术的展演”、“风味小吃巡礼”等等章节,这让我觉得作者在尝试从多个维度来展现庙会的全貌。我个人对“民间艺术的展演”这个部分尤其感兴趣,我希望书中能够详细介绍一些我不太了解的传统戏曲、杂技表演,甚至是那些已经不太常见的民间手工艺。我猜想,这些章节中一定充满了作者的真知灼见,他可能会分析这些艺术形式的起源、发展,以及它们在庙会中所扮演的角色。而且,作者很有可能还会讲述一些关于这些艺术传承人的故事,他们的坚守和创新,一定能给读者带来深刻的启发。

评分读到这本书的序言部分,作者开篇就点出了一个我一直很感兴趣的议题:传统文化在现代社会中的传承与变迁。我个人对于那些正在逐渐消失的民间技艺和节庆习俗一直抱有深厚的感情,总觉得它们承载着我们民族的根脉和记忆。作者在序言里用了一种非常接地气的语言,讲述了自己对家乡庙会的深厚情感,以及他希望通过这本书留住那些美好回忆的初衷。这让我感觉作者并非是那种高高在上的学者,而是一个怀揣着真挚情感的讲述者。他提到的庙会上那些千篇一律的表演、贩卖的商品,以及参与其中的人们脸上洋溢的淳朴笑容,都让我产生了强烈的共鸣。我特别期待书中能够深入挖掘那些隐藏在庙会背后的故事,比如那些世代相传的手艺人,他们是如何在时代变迁中坚持下来的?还有那些普通百姓,他们在庙会中寄托了怎样的希望与情感?我相信,这本书不仅仅是记录,更是一种对文化价值的重新发现和肯定。

评分读到这本书的一些评论,我被其中描述的“人情味”深深打动。有评论提到,作者在书中描绘了庙会中那些朴实善良的老百姓,以及他们之间淳朴的情感交流。我猜想,这本书不仅仅是在描绘一个盛大的节日,更是在展现一种社会形态,一种人与人之间相互关照、充满温情的连接。作者很可能通过一些小故事、一些人物对话,将这种人情味展现得淋漓尽致。比如,邻里之间在庙会上互相打招呼、分享食物,孩子们一起玩耍嬉戏,老人们坐在一起聊家常,这些看似平凡的场景,却最能体现一个地方的风土人情。我特别期待书中能够有这样的描绘,因为在我看来,这才是传统文化最宝贵的部分,是那些宏大的历史叙事背后,最真实的脉搏。

评分我非常欣赏这本书的遣词造句。作者在描述一些场景的时候,用了很多非常生动形象的比喻,仿佛将文字变成了有声有色的画面。比如,他对庙会上嘈杂的声响的描写,不是简单地说“很吵”,而是用了“如同千万只蝉鸣同时爆发,又夹杂着铜锣的鼓点和孩童的嬉闹声,交织成一曲嘈杂而又充满生命力的交响乐”,这样的描写一下子就抓住了我的耳朵,让我仿佛置身于那个热闹非凡的现场。还有他对食物的描写,更是令人垂涎欲滴,“刚出炉的烤饼散发着诱人的焦香,撒上芝麻和孜然,咬一口下去,酥脆的外壳和柔软的内里在口中碰撞,一股温暖而满足的味道瞬间弥漫开来”,光是读到这里,我的肚子都好像咕咕叫了起来。我猜想,这本书一定充满了这样的细节,作者一定是花了大量的时间去观察和体验,才能捕捉到如此鲜活的瞬间,并将它们转化为文字,带给读者最直观的感受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有