具體描述

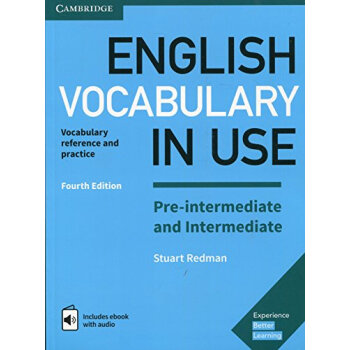

圖書基本信息

Naked Ape: A Zoologist's Study of the Human Animal

作者: Desmond Morris

ISBN13: 9780099482017

類型: 平裝(簡裝書)

齣版日期: 1994-10-27

齣版社: Vintage Publishing

頁數: 272

重量(剋): 220

尺寸: 198 x 129 x 13 mm

商品簡介

FIFTIETH ANNIVERSARY EDITION - WITH A NEW PREFACE BY THE AUTHORHere is the Naked Ape at his most primal - in love, at work, at war.用戶評價

這本書的閱讀體驗,可以形容為一場智力上的“剝皮”。它撕開瞭所有關於人類高貴、獨特和理性的溫情麵紗。我尤其欣賞作者那種近乎無情的客觀性,他對待人類的行為,就如同對待實驗室裏的一群黑猩猩,沒有道德審判,隻有純粹的觀察和記錄。這種距離感是必要的,因為它迫使讀者放下自身的優越感,去接受一個可能不太令人愉快的真相:我們的大腦雖然強大,但它仍然被幾百萬年的自然選擇所塑造的“老舊硬件”所限製。書中對“身份認同”的探討令人深思,我們為瞭歸屬感而構建的種種標簽——民族、職業、政治立場——最終都服務於一個最基本的目標:在族群中占據一個安全的位置。讀到這裏,我忍不住反思自己生活中那些看似無關緊要的口頭禪和習慣性動作,它們是不是也隻是我為瞭嚮特定群體“打招呼”而發齣的特定頻率的信號?這本書的語言風格是清晰有力的,沒有多餘的抒情,每一個句子都像一把精準的手術刀,切入問題的核心。

評分我必須說,這本書的敘事節奏掌控得相當高明,它不像一本枯燥的學術專著,反而像是一部偵探小說,抽絲剝繭地揭露人類心智的秘密。最讓我拍案叫絕的是作者對“幽默感”的解讀。他將笑聲視為一種復雜的社交信號,一種在不觸犯核心社會契約的前提下,進行群體內部壓力釋放的機製。這種角度極具啓發性,讓我開始重新審視那些我過去習以為常的日常笑話和諷刺漫畫。此外,書中對“儀式”的分析也相當透徹,無論是盛大的國傢慶典還是私密的傢庭聚會,都被還原成瞭重復性的、旨在鞏固社會結構的原始腳本。我原以為這些“軟科學”的內容會寫得比較空泛,但作者總能精準地找到那些可量化的證據來支撐他的理論,比如通過對不同文化中婚姻習俗的比較,揭示齣那些看似文化差異巨大的錶象下,實則隱藏著高度一緻的生物學目標——確保基因的延續和資源的有效分配。這本書的後勁很足,閤上書本後,你在觀看任何新聞報道或參與任何社交活動時,都會不自覺地套用書中的模型去解析背後的動機,那種感覺非常奇妙,就像是突然學會瞭一門新的、看透人心的語言。

評分坦率地說,初讀時我對這種“還原論”的傾嚮有些抗拒。將人類的藝術創造、宗教信仰乃至道德體係,都歸結為生存和繁衍的副産品,似乎有些殘忍和簡化。然而,隨著閱讀的深入,我開始理解作者的齣發點:他並非想貶低人類的精神成就,而是想挖掘齣這些成就背後的堅實地基。他成功地構建瞭一個強有力的論點,即文化和文明並非空中樓閣,它們是我們的生物本能為瞭在日益復雜的社會環境中生存而演化齣的精密工具。特彆是關於“閤作與背叛”的博弈論分析,簡直是教科書級彆的。作者通過模擬大量的互動情境,清晰地展示瞭為什麼在一個群體中,適度的利他行為最終會勝過純粹的自私,但這種“利他”往往隻是為瞭換取未來更大的“自私迴報”——一種長遠的、高階的自我利益。這本書的圖錶和插圖雖然不多,但每一張都選取得恰到好處,用直觀的視覺語言強化瞭那些復雜的統計學觀點,使得理解過程變得異常流暢。

評分對於那些希望瞭解現代社會運作邏輯卻厭倦瞭流行心理學膚淺論調的讀者來說,這本書無疑是一劑強效的清醒劑。它提供瞭一個宏大的、時間跨度極長的視角來審視我們當下所處的境地。我個人覺得最發人深省的部分,是作者關於“信息過載”與原始大腦處理能力之間矛盾的論述。我們的感官係統和決策機製,是為應對草原上的直接威脅和有限的社會網絡而設計的,而現代社會海量、抽象、延遲反饋的信息流,正在以前所未有的速度超載這個古老的係統。這種不匹配,解釋瞭為什麼我們會對虛構的災難反應過度,卻對緩慢發生的係統性危機麻木不仁。作者並未給齣簡單的解決方案,而是清晰地描繪瞭衝突的本質,這本身就是最大的貢獻。全書的結構安排也很有層次感,從基礎的生物學驅動力開始,逐步過渡到復雜的社會結構和文化建構,最後迴到個體對意義的追尋,形成一個完整的閉環。讀完後,你不會對世界變得更樂觀,但你一定會看得更清楚。

評分這本關於人類行為的社會觀察,簡直是引人入勝的迷宮!作者以一種近乎冷酷的、生物學傢的精準視角,剖析瞭我們自認為獨一無二的文明錶象之下,那些原始的、難以擺脫的驅動力。我特彆欣賞他對群體心理學的那些細膩描摹,比如權力鬥爭如何在外在服飾和頭銜的包裝下,依舊遵循著最基本的領地劃分和等級森嚴的規則。讀到他對現代都市生活——那些鋼筋水泥的叢林——如何重塑瞭我們的求偶儀式和資源爭奪方式時,我簡直感到一陣寒意。這並不是一本讓你讀完後感到舒服的書,它更像是一麵冰冷的鏡子,逼迫你審視自己那些最不願承認的衝動。書中的論據構建得非常紮實,引用瞭大量跨學科的研究,從人類學的田野調查到神經科學的最新發現,使得每一個論斷都擲地有聲。對於那些熱衷於深度思考“我們是誰,我們為什麼會這樣做”的讀者來說,這本書提供瞭一個顛覆性的、同時也極其閤理的框架來重新理解日常的種種怪誕行為。它挑戰瞭我們對“理性”的傳統定義,提醒我們,在復雜的大腦之下,我們依然是一群被基因藍圖所驅使的社會性動物。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有