具体描述

图书基本信息

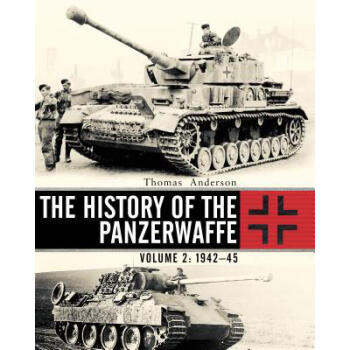

The History of the Panzerwaffe: Volume 2: 1942-45

作者: Thomas Anderson;

ISBN13: 9781472814487

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2017-05-18

出版社: Osprey Publishing (UK)

页数: 304

重量(克): 1220

尺寸: 24.384 x 19.304 x 3.302 cm

商品简介

The final years of World War II saw the legendary Panzerwaffe face its most difficult challenges, with Allied troops landing at Normandy and storming across the continent, and the Russians gaining the upper hand on the Eastern Front. As Germany fought fiercely to hold on to the advantages gained in the early years, they relied heavily on the Panzer IV, the Panzer V Panther, and the StuG III--the backbone of their infamous armored divisions--to hold back their advancing opponents. This second volume on the Panzerwaffe offers a comprehensive guide to the final years of Germany's most famous fighting force, covering the further use of the Panzer IV, the role played by the StuG III assault gun, and the battlefield debut of the formidable Panther. Explosive combat reports and rare archive photographs help uncover the final years of the Panzers, from their defense against the D-Day landings and the role they played in the Ardennes Offensive, to their valiant last stand in Berlin.用户评价

这本书的封面设计简直是视觉盛宴,那种厚重的历史感扑面而来,装帧的质感也相当出色,拿在手里沉甸甸的,让人立刻对接下来的阅读充满期待。内页的纸张质量上乘,印刷清晰锐利,即便是那些年代久远的地图和照片,细节也得到了很好的保留。翻开扉页,那种油墨的清香混合着纸张特有的气味,让人仿佛穿越回了那个硝烟弥漫的时代。装帧的考究程度,已经超越了一本单纯的军事史书籍,更像是一件精美的藏品。光是欣赏排版布局和字体选择,就能感受到作者和出版方在细节上倾注的心血。特别是那些跨页的大尺寸插图,简直是视觉上的享受,即便只是翻阅,也能从中捕捉到那个时代机械的冰冷与宏伟。这种对物理载体的重视,极大地提升了阅读的沉浸感,让人愿意花时间去细细品味每一个章节。整体来看,这本书在硬件上的投入是显而易见的,为接下来的深入阅读打下了坚实的基础,光是摆在书架上,都觉得气势非凡。

评分阅读完第一部分的内容,我必须承认,作者在史料搜集方面的深度令人咋舌。他似乎挖掘出了大量此前鲜为人知的档案和亲历者的口述记录,这些一手资料的穿插使用,使得叙事充满了鲜活的生命力,而非干巴巴的年代记述。尤其是在描述某次重大战役的开端阶段,作者并没有简单罗列部队番号和伤亡数字,而是巧妙地通过几位关键人物的视角进行切换,那种决策桌上的紧张、前线士兵的迷茫与坚决,都被刻画得淋漓尽致。这种叙事手法非常高明,它将宏大的战略图景与微观的人性挣扎完美地结合起来,让读者不仅仅是在了解历史事件,更是在体验历史的重量。对技术细节的阐述也毫不含糊,但绝不卖弄术语,而是用通俗易懂的方式解释了关键装备的设计理念和实战中的优缺点,使得即便是对机械不太精通的读者也能迅速抓住重点。整体而言,这种对原始材料的深度挖掘和精妙的叙事编排,让这本书的学术价值和可读性都达到了一个极高的水准。

评分从批判性思维的角度来看,这本书的作者展现出了一种罕见的平衡感和公正性。在描述那些充满争议性的军事行动和决策时,他没有一味地陷入民族主义或意识形态的泥潭,而是努力去还原当时的决策背景和信息限制。他会清晰地指出,某些被后世诟病的决定,在当时有限的条件下可能是基于某种逻辑推导做出的,同时,也会毫不留情地指出那些明显的失误和过度的自信所带来的灾难性后果。这种对历史人物“去神化”的处理方式,显得尤为可贵。他既不美化,也不过度贬低,而是将他们置于历史的洪流中进行客观审视。这种对复杂性的拥抱,使得全书的论述更加站得住脚,也促使读者在阅读时不断地进行自我反思和提问。这使得这本书不仅仅是一本关于装甲部队历史的记录,更是一堂关于战争、领导力和历史局限性的深刻哲学课。

评分这本书的结构安排,透露出一种严谨而又不失流畅的节奏感。作者似乎深谙如何引导读者的注意力,从一个相对宽泛的背景介绍开始,逐步收紧,聚焦到具体的技术演进和战术革新上。章节之间的过渡衔接得非常自然,没有那种生硬的“为了凑字数”而强行连接的感觉。比如,在讨论某一型号火炮的改进时,他会自然地引申到这种改进如何影响了后续的战场部署,这种因果链的梳理非常清晰。更值得称赞的是,作者对于信息密度的控制掌握得恰到好处。有些段落信息量极大,需要放慢速度反复咀嚼,而有些段落则以更具故事性的笔触铺陈,让大脑得以喘息和消化吸收。这种张弛有度的写作节奏,极大地降低了阅读的疲劳感,使得我能够长时间沉浸其中而不感到枯燥。这不像某些学术著作那样,读起来像是在攀登一座布满荆棘的高山,反而更像是在一位博学多识的向导带领下,有条不紊地探索一座历史的迷宫。

评分这本书对于图片和图表的运用达到了教科书级别的水准,这在军事史著作中往往是美中不足的一环,但在这部作品中却得到了完美的解决。所有的示意图,无论是关于装甲布局的剖析图,还是战斗序列的部署图,都绘制得极为精确和清晰,比例尺和符号体系的使用高度统一,让人一目了然。更重要的是,这些图表并非孤立存在,而是紧密服务于文字叙述,常常是一段文字描述之后,紧接着就是一张能够完美佐证该描述的配图或图表,极大地增强了信息的直观性和说服力。例如,当作者分析某一特定地形对装甲集群机动性的限制时,附带的卫星地图或地形剖面图立刻就能让读者产生身临其境的感觉,所有的文字描述瞬间变得具象化了。这种图文并茂、互相印证的编排方式,使得理解复杂的战术概念变得前所未有的容易。对于那些希望通过视觉辅助来加深理解的读者来说,这无疑是一大福音,它体现了作者对“展示”和“告知”之间平衡的深刻理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有