具体描述

基本信息

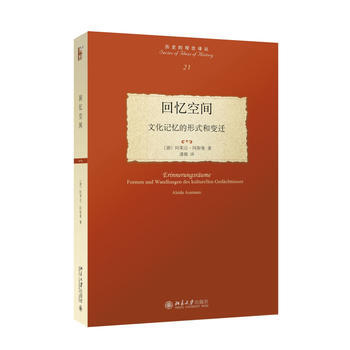

书名:回忆空间:文化记忆的形式和变迁

:70.00元

作者:(德)阿莱达·阿斯曼

出版社:北京大学出版社

出版日期:2016-03-01

ISBN:9787301263945

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》带领我们徜徉于文化史的长廊,为我们展现“文化记忆”理论的缤纷画卷。 《回忆空间》与《文化记忆》一起,构成“文化记忆”理论的奠基之作,也被公认为德国记忆理论的柱石。对于我们深入理解许多当下面临的问题,例如对二战的认识和反省、日本参拜靖国神社等,均颇有启发。

内容提要

何谓“记忆”?它的机制、媒介、功能是怎样的?诸如此类的问题,近年来已经引起历史、生物科学、信息科学、政治学、哲学、宗教和艺术学等诸多学科的关注。阿莱达·阿斯曼在本书中运用各种研究工具,以文学经典、装置艺术等具有象征形式的传承的全部内容为研究对象,细致考索了文化记忆的种种功能和媒介的形式及变迁,为“文化记忆”搭建了丰富、深刻而又颇具解释力的理论框架。 《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》本书与《文化记忆》一起,被视为“文化记忆”理论的奠基之作!

目录

目 录“历史的观念译丛”总序前言导言部分 功 能章 记忆作为“术”和“力”第二章 纪念的世俗化——记忆、声望、历史节 记忆艺术与死者纪念第二节 声望第三节 历史第三章 莎士比亚历史剧中的回忆之争节 回忆与身份认同第二节 回忆与历史第三节 回忆与民族第四节 剧院里的后续表演第四章 华兹华斯与时间的伤口节 记忆与回忆第二节 回忆与身份认同第三节 回想:回忆与想象第四节 冥忆:神秘的返照第五章 记忆的箱子节 记忆作为方舟第二节 大流士的匣子——海因里希·海涅第三节 可怕的箱子——E.M. 福斯特第六章 功能记忆与存储记忆——回忆的两种模式节 历史与记忆第二节 功能记忆与存储记忆第三节 与克里斯托夫·波米扬的一场关于历史和记忆的谈话第二部分 媒 介章 回忆的隐喻节 文字隐喻:黑板、书籍、复用羊皮纸第二节 空间隐喻第三节 时间性的记忆隐喻第二章 文字节 文字作为永生的媒介和记忆的支撑第二节 关于文字和图像作为记忆媒介的竞争第三节 文字的没落——伯顿,斯威夫特第四节 从文本到痕迹第五节 文字与痕迹第六节 痕迹与垃圾第三章 图像节 能动意象第二节 象征与原型第三节 男人记忆中的女人形象第四章 身体节 身体文字第二节 回忆的稳定剂第三节 虚假的回忆第四节 文学中的战争创伤第五章 地点节 地点的记忆第二节 代际之地第三节 圣地与神秘风景第四节 典型的记忆之地——耶路撒冷和忒拜第五节 纪念之地——彼特拉克在罗马,西塞罗在雅典第六节 精灵之地——废墟与招魂第七节 坟墓与墓碑第八节 创伤之地第三部分 存储器章 档案第二章 存续、朽坏、残余——存储的难题以及文化的经济学第三章 在遗忘的荒原上的记忆模拟——当代艺术家的装置作品节 安塞姆·基弗第二节 西格丽德·西古德森第三节 安娜和帕特里克·普瓦利埃第四章 记忆作为苦难宝藏节 克里斯蒂安·波尔坦斯基——不在场的房子 第二节 娜奥米·特蕾萨·萨尔蒙的系列摄影物证 第五章 档案之外节 拾荒者——关于艺术与废弃物的关系 第二节 为世界的剩余物开设的小博物馆——伊利亚·卡巴科夫第三节 死者百科全书——达尼洛·基什第四节 慈悲图书馆——托马斯·雷尔第五节 熔岩和垃圾——杜尔斯·格吕拜恩结语 于文化记忆的危机文献版本说明索引译后记

作者介绍

阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann),德国康斯坦茨大学英美文学系荣休教授,普林斯顿大学、耶鲁大学、芝加哥大学等多所高校客座教授。在英语文学和记忆研究领域著述颇丰。近年主要从事德国“二战”后的记忆问题,文学与社会中的代际关系,以及记忆理论等方面的研究。她与扬·阿斯曼(Jan Assmann)一起,贝视为“文化记忆”理论的奠基人。

文摘

序言

用户评价

我是一个对电影和文学非常着迷的人,所以当看到《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》中提到“叙事与记忆的建构”时,我就知道这绝对是我的菜。我们常常说“历史是由胜利者书写的”,这句话其实也暗含了“叙事”在塑造我们对过去认知中的强大力量。不同的叙事方式,会引导我们去关注不同的细节,去感受不同的情绪,从而形成截然不同的记忆。尤其是在文学作品和影视作品中,那些跌宕起伏的情节,那些丰满的人物形象,往往能比枯燥的史书更能深入人心,也更能塑造一代人的集体记忆。我想象这本书可能会剖析一些经典的文学作品或电影,分析它们是如何通过叙事手法,将某些历史事件或社会观念植入到读者的脑海中,甚至成为我们看待现实的“模板”。比如,一些抗战题材的电影,它们呈现的英雄形象和牺牲精神,对我们理解那段历史有着至关重要的作用,但同时,我们也要警惕这种叙事是否会忽略了其他更复杂的面向。我期待这本书能带我领略叙事艺术的魅力,并帮助我更批判性地看待我们所接收到的信息。

评分我一直对“时间”这个概念有着近乎痴迷的好奇心。我们都知道时间是线性的,但我们的记忆却常常是跳跃的、碎片化的,甚至是相互交织的。《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》这个书名,让我联想到,我们如何将这些零散的记忆,组织成一个相对完整的“空间”,又如何在“空间”中体验和理解“时间”的流逝和变化。尤其是在现代社会,信息爆炸,生活节奏加快,我们似乎越来越难以找到属于自己的“慢时光”,也越来越难以沉淀下属于个人的、深刻的记忆。这本书是否会探讨,在快节奏的生活中,我们如何去“创造”属于自己的回忆空间?或者说,有哪些方法可以帮助我们更好地“锚定”我们的记忆,避免它们在时间的洪流中被冲刷得过于模糊?我期待能够从中获得一些启发,学习如何更好地与自己的过去对话,如何在回忆中找到力量和慰藉,而不是被遗忘所困扰。

评分读到这本书的目录,我已经被其中的几个章节深深吸引住了。特别是关于“文化符号的演变”这一部分,这简直触及到了我一直以来思考的一个核心问题。我们每天都在接触各种各样的符号,从广告牌上的标志,到节日庆典中的装饰,再到电影里的经典画面,它们似乎无处不在,但我们真的理解它们背后的含义吗?很多时候,一个符号的意义并不是一成不变的,它会随着时间的推移、社会的变迁而发生微妙甚至剧烈的变化。比如,曾经象征着某种政治理念的图案,如今可能变成了一种潮流的标签;曾经代表着特定地域风情的服饰,可能在世界各地以不同的方式被重新演绎。这本书会不会深入分析这些符号的“生命周期”?它又是如何从一种意义转化为另一种意义的?这种转化背后,又反映了哪些深层次的文化心理和社会动态?我希望作者能提供一些鲜活的案例,让我能够更清晰地看到这些抽象的概念如何在现实中运作,从而帮助我重新审视我们所处的这个被符号包围的世界。

评分说实话,我购买这本书,很大程度上是被其“文化变迁”这个关键词所吸引。我对社会学和人类学领域的一些理论有着浓厚的兴趣,而“文化变迁”恰恰是这些学科研究的核心议题之一。在我看来,文化并非一成不变的教条,而是一个充满活力的、不断演进的有机体。它会受到各种内外因素的影响,比如科技的进步、经济的发展、与其他文化的交流碰撞,甚至是对过往的“回忆”本身的再解读。这本书会不会深入探讨,在全球化日益加深的今天,不同文化之间的“记忆”是如何相互影响,甚至发生融合或冲突的?它会不会分析,当一种新的文化现象出现时,旧的文化记忆是如何被挑战、被保留,或者被遗忘的?我尤其想了解,在快速变化的时代背景下,那些曾经被视为“传统”的文化记忆,它们是如何找到新的生存空间,并以新的形式继续存在的?这本书的探讨,或许能帮助我理解我们所处的这个多元而复杂的文化世界,并对其发展趋势有更深刻的洞察。

评分这本书的封面设计就足够吸引我了,那种淡淡的复古色调,配上略显抽象的图案,仿佛一下子就把人带入了一个充满故事的年代。我一直对那些历史的长河中沉淀下来的点点滴滴很感兴趣,无论是宏大的历史事件,还是寻常巷陌里的小人物的悲欢离合,都觉得蕴含着特别的魅力。想象一下,那些曾经鲜活的生命,他们的喜怒哀乐,他们的奋斗与牺牲,最终都化为了我们今天所能触及的“回忆”。这本书的名字《回忆空间》,本身就给我一种宽广的想象,它不仅仅是个人记忆的碎片,更像是一个巨大的容器,承载着整个社会的集体意识,那些共同的经历、共同的情感,是如何被塑造,又如何代代相传,甚至被重新解读。我很好奇作者会如何描绘这个“空间”的边界,它是由什么构成,又受到哪些力量的影响。是历史事件的烙印?是艺术作品的投射?还是口耳相传的传说?这些都让我迫不及待想要一探究竟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有