具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

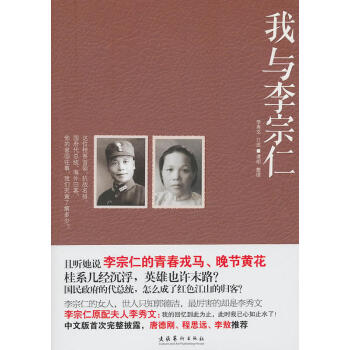

| 商品名称: | 我与李宗仁 李秀文口述谭明整理 历史 书籍 |

| 作者: | 李秀文 口述,谭明 整理 |

| 市场价: | 29.8元 |

| ISBN号: | 9787503948381 |

| 出版社: | 文化艺术出版社 |

| 商品类型: | 图书 |

| 其他参考信息(以实物为准) | ||

| 装帧:平装 | 开本:16开 | 语种:中文 |

| 出版时间:2011-01-01 | 版次:1 | 页数:337 |

| 印刷时间:2011-01-01 | 印次:1 | 字数:310.00千字 |

| 温馨提示:出版时间超过3年的图书,因长时间储存可能会产生纸张缺陷,敬请谅解! | ||

| 内容简介 | |

| 本书由李宗仁原配夫人李秀文口述,李秀文侄媳妇谭明整理,将李秀文的传奇经历娓娓道来,披露了民国政坛、军界众多重要人物珍贵的历史资料—— 她和李宗仁的生活细节,李氏家族的兴衰起落,他们与诸多现代名人的交往,以及他们亲历的现代*国许多重大事件。为读者了解那段历史,了解李宗仁和桂系的成败,提供了一个特殊的角度。 在语言风格上,本书乍看貌似平淡,细读则韵味隽永,有其独特的魅力。这部回忆录于上世纪80年代、90年代相继发表,在海内外引起巨大反响。 |

| 目录 | |

| 序 **部 **章家世 农家女 祸与福 童年杂忆 自议定亲 婚事 从夫识字 新媳妇的心事 回门 夫家 婆婆 公公 家计 识字余事 第二章随夫军旅 离家行 离家见闻 军官与太太们 生子吉庆 寻子风波 我与郭德洁 郭氏家世 同乡们 军营起居 悲从中来 第三章人到中年 移居南宁 官场趣事 太太们的心事 …… 香港前奏 快乐的家 别是一番滋味 家庭奏鸣曲 《新生晚报》 临别赠言 桂平有个城隍庙 父子对话 机场送别 家书几则 丈夫的第三位夫人 一面之缘 幼邻与梁尚莹 梁尚莹初探桂林 往事悠悠 夕阳情 扫墓 谣言 情义无价 过年话杷杷 盗墓 腊月春风 孙女莱丝琳 艺术与友谊 《血战台儿庄》在我家放映生日快乐 中秋赏月 土井 喜重逢 来自台.湾的记者 莱丝琳第二次故乡行 祝寿喜庆 分别 附录 和祖父李宗仁 在美国的日子里 与姑父李宗仁 见面的情景 回忆姑父李宗仁 与马君武博士 李宗仁的长子李幼邻 后语 我的母亲 整理后记 |

| 精彩内容 | |

| **章家世 农家女 我是广西省临桂县楙头村人,出生于一八九一年农历四月二十四日。我是母亲生下的第五个女孩儿,前面只有一?哥,姐妹中我排行第四,故人都叫我四妹。秀文这名字,是我^!昏后丈夫给取的。 我家有水田二十多亩,在村中算是个殷实的半自耕农,不遇天灾人祸,勤耕苦种,是不愁衣食的。就是人丁单薄、三代单传,男劳力不足,在农忙时节,往往要请一两个男工来帮忙。我父亲从小害了个肚痛病,三天两头要寻医吃药,还总不见好。母亲好不容易才把这个家支撑下来。因此,在母亲怀我的时候,父亲眼巴巴盼望生下来是个男孩,谁知道呱呱坠地的竟又是个女孩。在那重男轻女的时代,生男孩几多都不嫌,生女则多一个便埋怨开了。生男是添丁进宝,生女是人财两空。故我的出生,并没给家里带来半点喜气,反而是父母都愁容满面,唉声叹气,说是又多了一张吃饭的嘴,多一个赔钱货。 我长大之后,母亲告诉我,说我是差点活不成了的。原来农村妇女,一怀孕便自提心吊胆,生怕生下来是女的。头一胎还可以,说是先开花后结果,第二胎再是个女的,那就不但公婆不高兴,丈夫也会嫌弃了。若一连几胎都是女,那么,这个女人就倒霉了,她在家的日子就不好过了。坐月子本…… |

用户评价

当我看到这本书的书名时,脑海中立刻浮现出那个充满传奇色彩的民国时代,以及李宗仁先生的名字。然而,对于李宗仁先生的了解,大多停留在历史书本上的片段和符号化的认知。我总觉得,历史人物的生命,不应该只是冰冷的数据和事件的堆砌,他们的喜怒哀乐,他们的爱恨情仇,他们的挣扎与选择,才是构成历史血肉的关键。李秀文女士的口述,恰恰提供了这样一个契机,让我有机会从一个更贴近人物的视角,去了解李宗仁先生。我迫切地想知道,在那些重要的历史事件发生时,他内心最真实的想法是什么?在家庭与事业、理想与现实之间,他又是如何权衡的?谭明的整理,我相信能够将这些零散的、充满个人情感的回忆,编织成一段引人入胜的故事。我期待这本书能够帮助我打破对历史人物的刻板印象,看到一个更鲜活、更人性化的李宗仁。这不仅仅是对一位历史人物的了解,更是一种对那个时代,对人性,对选择的深度体悟。

评分购买这本书,我最看重的是它所能提供的“第一手资料”的价值。历史的书写,往往经过层层解读和加工,难免会掺杂作者的主观臆断,或是迎合某种叙事的需求。然而,口述史,特别是像李秀文女士这样,与历史人物有着直接且深刻联系的人物所讲述的亲身经历,其价值在于其原生态和不可替代性。她所见的、所听的、所经历的,是未经他人转述的真实,是历史洪流中闪烁的个体之光。我渴望通过她的眼睛,去观察李宗仁先生在关键时刻的反应,去聆听他在权力漩涡中的思考,去感受他面对家国命运时的复杂情感。这种近距离的接触,远比阅读官方史料或二手评论来得更加震撼和真实。谭明的整理工作,也让我对其可靠性充满信心。一个好的整理者,不仅仅是文字的搬运工,更是历史的忠实记录者和有心人,他能够在纷繁的回忆中找到脉络,在零散的叙述中勾勒轮廓,将口述者的记忆转化为一篇篇引人入胜的篇章。我希望这本书能够给我带来一种“亲历”历史的感觉,让我仿佛置身于那个时代,与人物一同呼吸,一同感受。

评分历史的风云变幻,总有那些被主流叙事淹没的角落,等待着被重新发掘。这本《我与李宗仁》的出现,恰似一声历史的回响,将我们带回那个风起云涌的年代。作为一名对民国历史颇感兴趣的读者,我一直在寻找那些能够鲜活还原人物内心世界的作品。李秀文女士作为一位与李宗仁先生有过深刻交集的人物,她的口述,经过谭明的精心整理,无疑为我们提供了一个全新的视角。我迫切地想知道,在那个波诡云谲的政治舞台背后,在那些历史事件的宏大叙事之外,李宗仁先生究竟是怎样一个人?他的决策背后,是否有着我们未曾了解的挣扎与考量?李秀文女士的叙述,能否让我们窥见他褪去历史的厚重外衣后,那个真实、有血有肉的个体?从书名和作者简介来看,这本书似乎能够填补我在这方面的求知空白。我尤其期待看到,作者是如何在口述者回忆的碎片中,梳理出清晰的时间线索,还原出人物的言行举止,从而构建出一个立体丰满的形象。历史的真相,往往隐藏在个体的经验和情感之中,而这本书,似乎正致力于挖掘这些被遗忘的宝藏。

评分购买《我与李宗仁》这本图书,我更看重的是其在历史研究和人物分析上的潜力。李宗仁先生作为民国时期一位举足轻重的人物,他的政治生涯跌宕起伏,其间的决策与影响,至今仍是历史学家们探讨的焦点。然而,关于他的内心世界、私人生活以及一些不为人知的经历,往往被宏大的历史叙事所遮蔽。李秀文女士作为一位与他有过密切接触的亲历者,她的口述无疑为我们提供了一个非常宝贵的补充材料。我希望这本书能够深入挖掘李宗仁先生在不同历史阶段的心路历程,他做出重大决策时的考量,以及这些决策背后可能存在的个人情感、家庭因素甚至是时代局限性。谭明的整理工作,也让我相信这本书能够以一种条理清晰、逻辑严谨的方式呈现这些内容,而非仅仅是杂乱的片段。这本书的价值,或许在于它能够为我们提供一些新的研究视角,或者帮助我们更全面、更 nuanced 地理解李宗仁先生这位历史人物,以及他所处的那个复杂而动荡的时代。

评分我对这本书的期待,很大程度上源于对“尾货”二字的特殊情结。这往往意味着这本书可能有着不为人知的精彩,或是某个特定时期内,曾引发过一部分读者的共鸣,却因为种种原因,未能获得更广泛的传播。这种“遗珠”式的发现,往往能带来意想不到的惊喜。我喜欢去挖掘那些可能被忽视的佳作,去感受那些未被大众市场充分发掘的价值。这本书的定价,也显得十分亲民,这让我觉得,它并非是一本追求商业利润的畅销书,而更可能是一本沉淀着真挚情感和历史分量的作品。我希望在翻阅这本书时,能够收获的不仅仅是历史知识,更是一种人文关怀,一种对个体命运的体察,以及对那个时代背景下,人物复杂情感的理解。李秀文女士的口述,结合谭明的整理,听起来像是一场跨越时空的对话,我期待在这场对话中,能够听到不同于以往的声音,能够看到隐藏在历史事件幕后的,那些鲜活的人物灵魂。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有