具体描述

内容简介

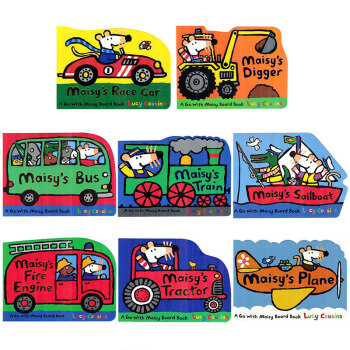

Awesome, Amazing--and Magnetic!Take a look at any busy playroom--it's a construction site! From their first blocks to when they pick up a toy car and go "Vroom-vroom!", kids are drawn to vehicles and putting things together. That irresistible combination is featured is this over-sized, so-much-to-do entry in the MAGNETOLOGY series.Flaps, gatefolds, and 45 magnetised workers, machines, and tools offer everything kids need to help construct a road, a house, a town. It's a proven way to encourage playful, hands-on exploration, sharpen observation skills, and build...bright minds!

媒体推荐

Part of the Magnetology series, this oversize board book includes 45 construction-

themed magnets-pipes, doors, signs, and loads of vehicles-that can be stuck and re-stuck onto the pages. (A helpful closing spread identifies the vehicles and their

capabilities.) The book's four scenes revolve around the building a home, expanding a road, and supplying a neighborhood with water and electricity; Latyk's crisp digital artwork leaves plenty of open space for children to fill with jackhammers, cranes, excavators, and their operators. A mix of questions ("How do you think electricity gets into your house?") and construction details add some substance to the magnet-driven fun, while letting readers consider which tools are right for each job. Ages 3-5. (Apr.)

作者简介

Marie Fordacq is a co-founder Editions Tourbillon--the Parisian parent of Twirl--and the author of several popular children's books, including Twirl's Play and Color in Black and White. She and her family live outside Paris, France. Olivier Latyk is part of "Brand New", a European artists' collective, and the illustrator of over 40 children's books. He also creates puzzles, toys, mobiles and enjoys fishing near his home in La Rochelle, France.

图书信息

作者:Marie Fordacq

Publisher: Twirl; Ina edition (2016/4/5)

Series Title: Magnetology

精装: 45 pages

Reading Level 3 - 5 years

Language: 英语

EAN: 9791027601455

Product Dimensions: 23.8 x 1.9 x 31.8 cm

Item Weight: 1.1 Kg

用户评价

老实说,这本书的吸引力不在于它的知识密度,而在于它的氛围营造能力。每一次打开它,我都能感受到那种独属于建筑工地的喧嚣和忙碌,即使我的客厅里一片寂静。作者或者说编辑团队,显然深谙“Show, don’t tell”的原则。他们没有用大段文字去描述一个工地是多么的繁忙复杂,而是用一个全景俯瞰图,让你自己去数有多少台挖掘机在同时作业,有多少层楼正在同时进行外立面安装。这种开放式的观察,极大地激发了读者的主动性。我甚至发现,通过观察背景中的天空和植被,我可以大致推测出这些工程是在哪个季节、哪个地理环境中进行的。这种通过视觉线索进行推理的过程,远比直接给出答案有趣得多。它更像是一本高级的“找茬”游戏,只不过你找的是工程的精妙与宏大,而不是错误。对于那些追求感官刺激和视觉震撼的人来说,这本大开本的纸板书无疑是一份极佳的礼物。

评分这本书的装帧设计真的体现了“物有所值”的感觉。翻开扉页的时候,那种厚重的纸板质感立刻就传递出一种耐用和经典的信号。我把它放在书架上,它的高度和宽度都非常引人注目,有一种镇场面的气势。它似乎是故意做成这种“重磅炸弹”的形态,暗示着内容的份量和权威性。我尤其欣赏它在色彩运用上的克制,大部分画面都围绕着大地色系、金属的原色以及必要的安全警示色——红色和黄色,这种低饱和度的调色板,反而让画面中的“动态”元素,比如扬起的尘土、快速移动的机械臂,显得更加突出和震撼。它不是那种随随便便就能被折叠或损坏的书籍,它鼓励你去细看、去触摸、去研究那些细节,仿佛它本身就是一件可以长久保存的工程模型。这种对物理媒介的尊重,在如今这个数字阅读泛滥的时代,显得尤为珍贵,它让你回归到对“实物”的迷恋之中。

评分作为一本精装书,它的“便携性”自然是零,但这恰恰是它的优势所在——它要求你停下来,在一个稳定的平面上,给予它足够的空间和专注力。我通常会把它平放在一张结实的桌子上,然后俯身去研究那些被精确切割的钢梁结构图。书的装订非常牢固,完全不用担心因为大开本而出现中缝吃字或书脊开裂的问题,这对于需要反复查看局部细节的读者来说,是至关重要的品质保障。我个人特别关注那些关于“垂直度”和“平衡感”的展示页,那种工程的精确性简直令人着迷,你会意识到,人类在建造这些庞然大物时,所依赖的不是蛮力,而是极其严谨的数学和物理计算。这本书成功地将冰冷的工程技术,通过摄影的艺术手法,转化成了一种令人屏息的景观艺术。它不仅是关于“建筑工地”,它更是在赞颂人类构建世界的雄心与智慧。

评分这本厚实得像砖头一样的精装书,光是捧在手里就能感受到一股“工程感”。说实话,我买它纯粹是因为它那个大开本——你知道的,那种能摊开来,让你感觉自己真的站在建筑工地上,被那些巨大的机械和钢筋水泥包围的视觉冲击力。内页的纸张质地出奇地好,那种略带磨砂的触感,让每一次翻页都显得很郑重,仿佛在翻阅一份重要的蓝图。虽然我不是专业的建筑师或工程师,但单从装帧和设计上来说,它已经超越了我对一般科普读物的期待。我最喜欢它在细节处理上的那种毫不含糊的态度,每一张图片都清晰得像是高清摄影作品,光影的对比、材料的纹理都捕捉得一丝不苟。它给人的感觉是,制作者对“现场”的理解是深刻而充满敬意的,不是那种敷衍了事的插画,而是力求还原真实环境的艺术品。光是研究那些吊车的臂展和脚手架的结构,就足够消磨掉一个下午的时光。我甚至开始留意起不同国家工地上安全帽的颜色区别了——这可能就是一本好书的魔力,它能引导你关注那些平时视而不见的角落。

评分我得坦白,这本书的阅读体验更像是在进行一次沉浸式的虚拟漫游,而不是传统的知识汲取。它没有冗长晦涩的文字去解释那些复杂的力学原理,而是采用了高度依赖视觉叙事的方式。那种磅礴的气势,是通过一个个精心挑选的瞬间定格下来的。比如,某一页展示了混凝土浇筑的最高潮时刻,从低角度仰拍,天空的蓝与混凝土的灰白形成强烈的对比,那种紧张感和规模感一下子就抓住了你。我感觉自己像是拿着一个高倍望远镜,在安全距离外观察着人类改造自然界的力量。这种“观察者”的角色设定,让阅读过程充满了探索的乐趣,你不需要理解所有技术术语,但你必须调动你的空间想象力去构建那个三维的世界。而且,因为是精装大开本,即便是复杂的机械结构,在放大后也显得井井有条,那些铆钉、螺栓的排列,都透露出一种工业美学。这本书在“展示力量”这一层面上,做得非常成功,让人不禁对那些在尘土飞扬中建造出摩天大楼的人们肃然起敬。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有